プレシーズンテストは、バルセロナで2日目が終わりました。

初日は、新車の走行チェックと各部の動作確認が主だった各チームです。

エアロレイクやフロービズを使った空力チェックが行われています。

各種圧力センサーなどを駆使してデータを集め、実走とシミュレーターの相関度を上げる事がテストの主な目的となっています。

プレシーズンテスト1日目結果

| 順 | ドライバー | チーム | タイム | Gap | Laps | Tyre | Day |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | L.ノリス | マクラーレン | 1:19.568 | 103 | C4 | 1 | |

| 2 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:20.165 | 0.597 | 80 | C3 | 1 |

| 3 | C.サインツ | フェラーリ | 1:20.416 | 0.848 | 73 | C3 | 1 |

| 4 | G.ラッセル | メルセデスAMG | 1:20.784 | 1.216 | 77 | C3 | 1 |

| 5 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:20.929 | 1.361 | 50 | C3 | 1 |

| 6 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:21.276 | 1.708 | 52 | C3 | 1 |

| 7 | Y.角田 | アルファタウリ | 1:21.638 | 2.070 | 121 | C3 | 1 |

| 8 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:21.746 | 2.178 | 127 | C2 | 1 |

| 9 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:22.246 | 2.678 | 147 | C2 | 1 |

| 10 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1:22.572 | 3.004 | 23 | C3 | 1 |

| 11 | A.アルボン | ウィリアムズ | 1:22.760 | 3.192 | 66 | C3 | 1 |

| 12 | M.シューマッハ | ハース | 1:22.962 | 3.394 | 23 | C3 | 1 |

| 13 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:23.327 | 3.759 | 67 | C2 | 1 |

| 14 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:23.379 | 3.811 | 66 | C3 | 1 |

| 15 | N.マゼピン | ハース | 1:24.505 | 4.937 | 20 | C2 | 1 |

| 16 | R.クビサ | アルファロメオ | 1:25.909 | 6.341 | 9 | C3 | 1 |

初日トップタイムはC4タイヤを使ったマクラーレンのノリスでした。

マクラーレンやフェラーリは、初日の午前からすぐに上位タイムを記録しており順調な滑り出しです。

アルファタウリの角田は121周を走行、フィーリングに満足、このマシンは速そうだとコメントしている。

プレシーズンテスト2日目結果

| 順 | ドライバー | チーム | タイム | Gap | Laps | Tyre | Day |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:19.689 | 79 | C3 | 2 | |

| 2 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:19.918 | 0.229 | 147 | C4 | 2 |

| 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1:20.288 | 0.599 | 126 | C4 | 2 |

| 4 | G.ラッセル | メルセデスAMG | 1:20.537 | 0.848 | 66 | C3 | 2 |

| 5 | C.サインツ | フェラーリ | 1:20.546 | 0.857 | 71 | C3 | 2 |

| 6 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:20.784 | 1.095 | 74 | C3 | 2 |

| 7 | S.ペレス | レッドブル | 1:21.430 | 1.741 | 78 | C3 | 2 |

| 8 | N.マゼピン | ハース | 1:21.512 | 1.823 | 42 | C3 | 2 |

| 9 | A.アルボン | ウィリアムズ | 1:21.531 | 1.842 | 47 | C3 | 2 |

| 10 | G.ジョウ | アルファロメオ | 1:21.885 | 2.196 | 71 | C3 | 2 |

| 11 | N.ラティフィ | ウィリアムズ | 1:21.894 | 2.205 | 61 | C3 | 2 |

| 12 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:21.920 | 2.231 | 55 | C3 | 2 |

| 13 | M.シューマッハ | ハース | 1:21.949 | 2.260 | 66 | C3 | 2 |

| 14 | E.オコン | アルピーヌ | 1:22.164 | 2.475 | 125 | C3 | 2 |

| 15 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1:22.288 | 2.599 | 21 | C3 | 2 |

| 16 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:22.562 | 2.873 | 40 | C2 | 2 |

2日目トップタイムは、フェラーリのルクレールです。

フェラーリとマクラーレンは2日目でも順調な走行を続けています。

この2チームのマシンは、特にサスペンションアームなどの取り付け方が堅実で正攻法なものです。

メルセデスも同じようなサスペンション構成をしています。

レッドブルのような段違いになるような事をせず、取り付け位置を平行にしています。

セッティング変更に対して、確実に狙った通りに動いていると考えていいでしょう。

気になるマシンデザイン

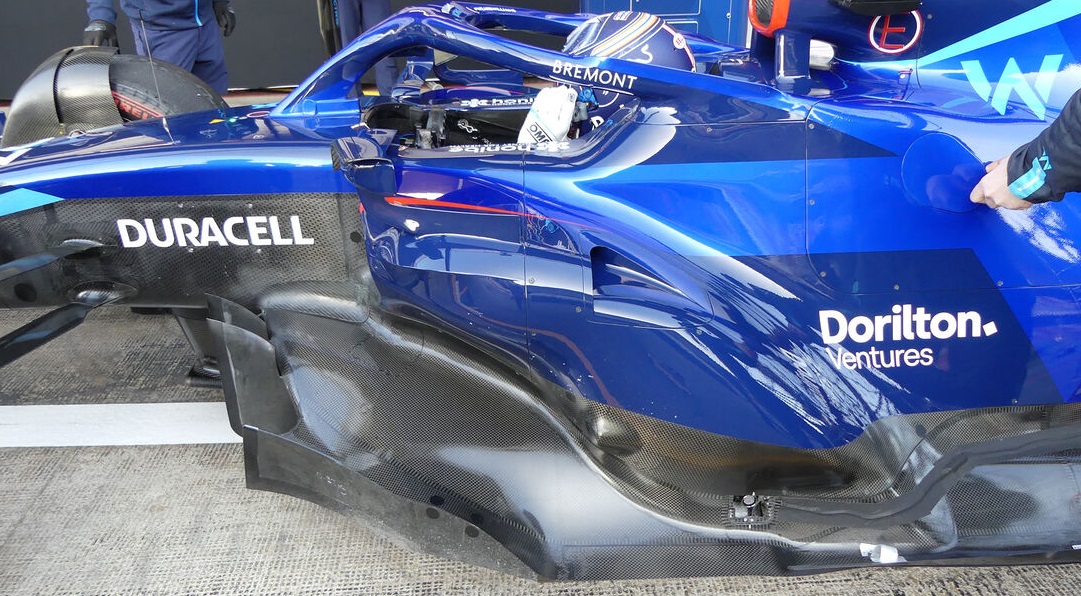

謎に包まれていたウィリアムズのサイドポッドです。

ルーバーと言うより、普通に空洞化しています。

サイドポッド自体が異様に小さい、FW44はインダクションポッドとその後ろが大きくなっており、センタークーリングを増加させています。

この空洞化は、昨年までのポッドウィングを再現したものでしょう。

急激なスラントにより発生させるダウンウォッシュを守る壁のようなボルテックスを生成で出来そうです。

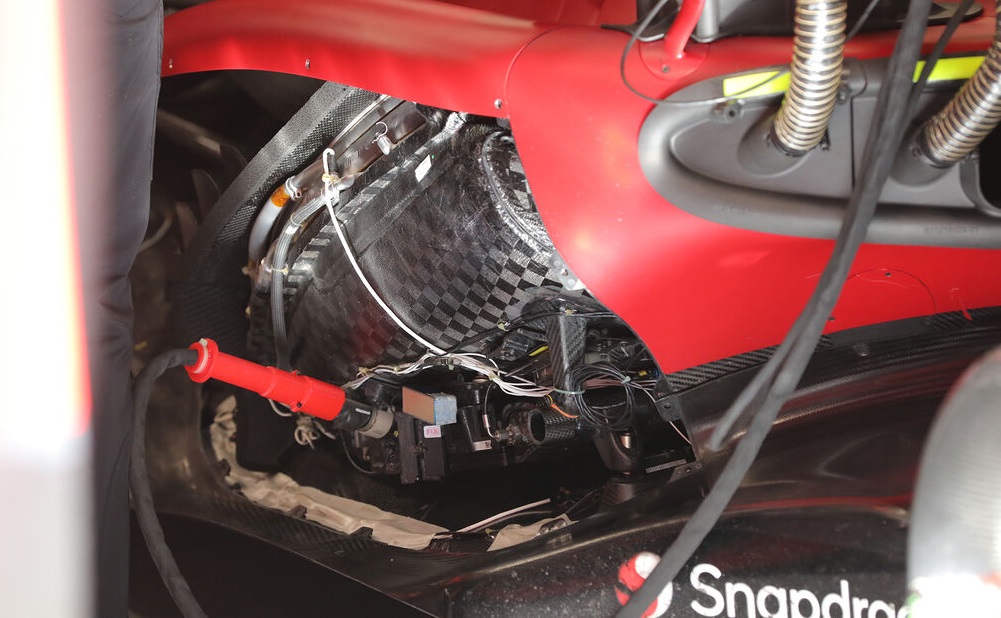

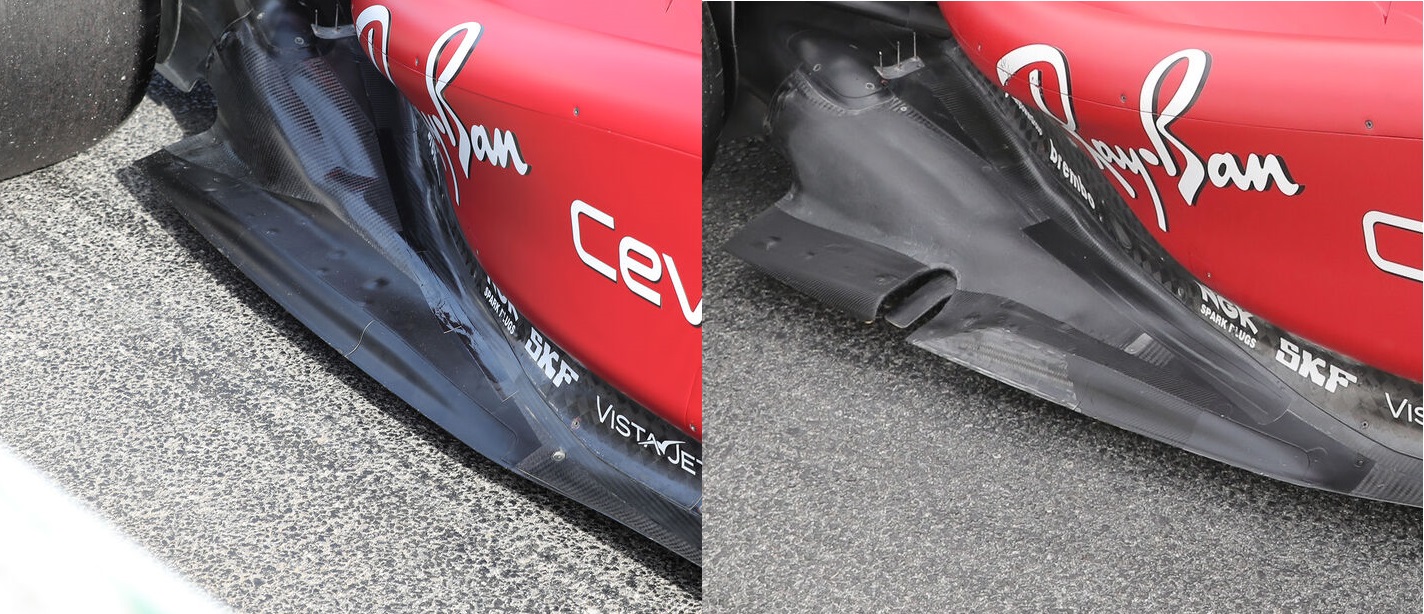

フェラーリのサイドポッド内部、ラジエーターの置き方は昨年までとほぼ変わりません。

後ろに大きく張り出している後端は単純に空洞となっているようです。

アルファロメオのサイドポッド内部、予想通りラジエーターが浮いています。

アストンマーチンも似たような感じでしょう。

このような構成は重心が高く、運動性能に大きく影響を与えます。

そのデメリットを空力で補えるかどうかがポイントとなります。

まとめ

安定しているマシン、ドライバーが思った通りに反応する、そして目いっぱいアタックしている訳でも無いのにタイムが出てしまう。

本当のトップはまだまだ分かりませんが、テストタイム上位のマシンはそんな感じです。

ポーポイズ現象、ポーパシングとも言われるマシンが上下に揺れる事が問題となっているようです。

Bumpy road to the top for Charles Leclerc! 🤕#F1 pic.twitter.com/Z6a5e6d3bo

— Formula 1 (@F1) February 24, 2022

結構ひどいですね。

F1公式YouTubeには、もっと多くの映像があります。

グランドエフェクト効果の増加が関係するようです。

昔のウィングカーのように吹っ飛ぶ事は無いだろうけど、ちょっと危うい動きですね。

ピオラさんのによるポーポイズの説明

- 基本的に、これは速度が上がるにつれて発生する垂直方向の振動運動であり、明らかな理由でストレートでより簡単に得られる状況

- フロントウィングのメインプレーンの路面への接近に関連する空力失速の結果

※この見解はウィングカー時代に起こった事のようです。今のF1ではリアディフューザー始まり部分でストールしています。

フェラーリの対策

ポーポイズ現象、こりゃ酷いですね!ドライバーも怖そうです。

昔はこれを抑えるのに、サスをガチガチにするしかなかったですが、どう解決してくるのか興味深いです。

前の車の後ろにいる時はポーポイズ現象が発生しないが、オーバテイクしようとすると風が当たり現象が発生して追い抜きが出来ないそうです…

今のところ新しい規格は上手くいっていない

今後各チームどう対応するのか

マクラーレン、フェラーリ、アルファタウリはレッドブル、メルセデスに比べてかなり順調そうですけど本当にそうなんでしょうかね?

F1ニュース速報さんに解説が載ってましたので抜粋しますと

1.高速からのブレーキングの際に車体が前につんのめる形になると、

フロア下への空気の流れが遮断されダウンフォースが失われる。

2.ダウンフォースが失われるとスプリングが伸びて車高が上がるため、

再びフロア下に空気が流れ込んでダウンフォースが急増する。

3.ダウンフォースが増えると、再び地面へと押し付けられ

フロア下への気流が空気の流れが遮断されダウンフォースが失われる。

これが繰り返されてしまうというものです。

解消するには、空気の流れを遮断しないところまで車高を上げてしまうか

ガチガチにして車高の変化自体を少なくするかということだそうです。

おお、素晴らしい解説をありがとうございます。

ヒーブサスペンション禁止の影響が早速現れましたかね。

あれ ポーボイズ現象って 言うんですね

知らなかった

いつだったか ルマン

ユノディエールで ベンツのフロントが バタバタしてたんで フロントサスの不具合かと 思っていたんですが これも同じ?

直後に 路面から引き剥がしたみたいに フロントが浮き上がって 車体はムーンサルト

あれで メルセデスはWECから撤退しました

まさか 今時のF-1では 起こり得ないと思いますが…

あの頃のCカーは、フラットボトムでした。

フロアに入る空気を減らす方向性で、グランドエフェクト効果を増加させていたんです。

そして、スリップに入り空気が完全に遮断され路面の起伏と相まって、飛んでいます。

今のF1はトンネル状で完全に遮断される訳ではありませんので、飛ぶような事態にはならないでしょう。

ウイングカー(グラウンドエフェクトカー)にとって避けらない持病と言うべき副作用のポーポイズ、ポーパシング現象を、どうやって手懐け収束させて落ち着かせるか?

フロントとリヤのウイングによる補正、

バラストの適正配置、熱交換機器のレイアウトによる低重心化など最適なバランスを見つけ出すのが重要ですね。

それにF1ドライバーもグラウンドエフェクトカー特有のドライビング求められますね。

高速コーナーターンインのタイミングで車高が上がり、ダウンフォースが抜けたらとても踏めないですね。マンセルのような度胸、根性があれば…

ポーポイズを上手く抑えたチームが序盤は結果出しそうですね。

これ、本来のレギュレーション変更の意図したところとは違うような…

ポーポイズ現象?ウイングカー時代にそんな単語有ったっけ?と思ったらポーポシングなら聞いたことがありますわ。ピッチングやバウンジングとごっちゃでしたけど。

気になる事、ウイングカー初期の79年、開幕からリジェJS11が好調で数戦連勝しました。他チームが分析した結果JS11のベンチュリーはぶ厚いハニカムで極めて頑丈に作られており気圧の変動による変形が少ないのが安定した速さの秘密ではということで、他チームも右にならえで夏以降JS11はふつうのマシンになっていました。

何が言いたいかというと、今年のマシン群はフレキシブルフロアとかギリギリの所を狙いすぎてフロア剛性が足りないんじゃない?ベンチュリの負圧をナメちゃいかんよ?というおじさんの妄想です。

porpoising(ポーポイジング)が正解なようです。

ポーパシングはそう聞こえるから誰かが広めたのか??日本あるあるですね。

Tortoise(陸亀)をトータスと呼ぶのだから、Porpoiseをポーパスと呼ぶのは正しいと思います。

進行形でポーパシング。

発音的にも正しい。

リジェJS11(ジェラール・ドカルージュ設計)懐かしい?

搭載エンジンをマトラV12やめてフォードコスワースDFVのV8に切り替えた途端に一気にウイングカーの代表作、成功車に変身した。

ジャック・ラフィット、パトリック・デパィエ、デディエ・ピローニの3人で、2シーズン(1979年、1980年)で通算5勝稼いだ。

しかし1981年再びマトラV12に戻って失速。

ブラバムのアルファロメオV12搭載と同様に

多気筒マルチエンジンを使って超ロングホイールベースの車体(思いっきりサイドポッドを延長してベンチュリー部分を確保する手段)にしたマシンは、大体やり過ぎて失敗しましたね。

今回のグラウンドエフェクトカーは、ホイールベースが規定で決められているので同じ失敗は繰り返さないと思いますが?