今年のレッドブルは、フロントウィングのアップデートが、早かった!

ここ2年は、フロントウィングで発生する空気の流れを理想的なものに出来ず、前半戦で足踏みしている状態だった。

2019年は9戦目オーストリア、2020年は9戦目ムジェロ、2021年は5戦目モナコ。

4戦も早くなってます!

アップデートのおかげかはわからないけど、市街地戦で2連勝している。

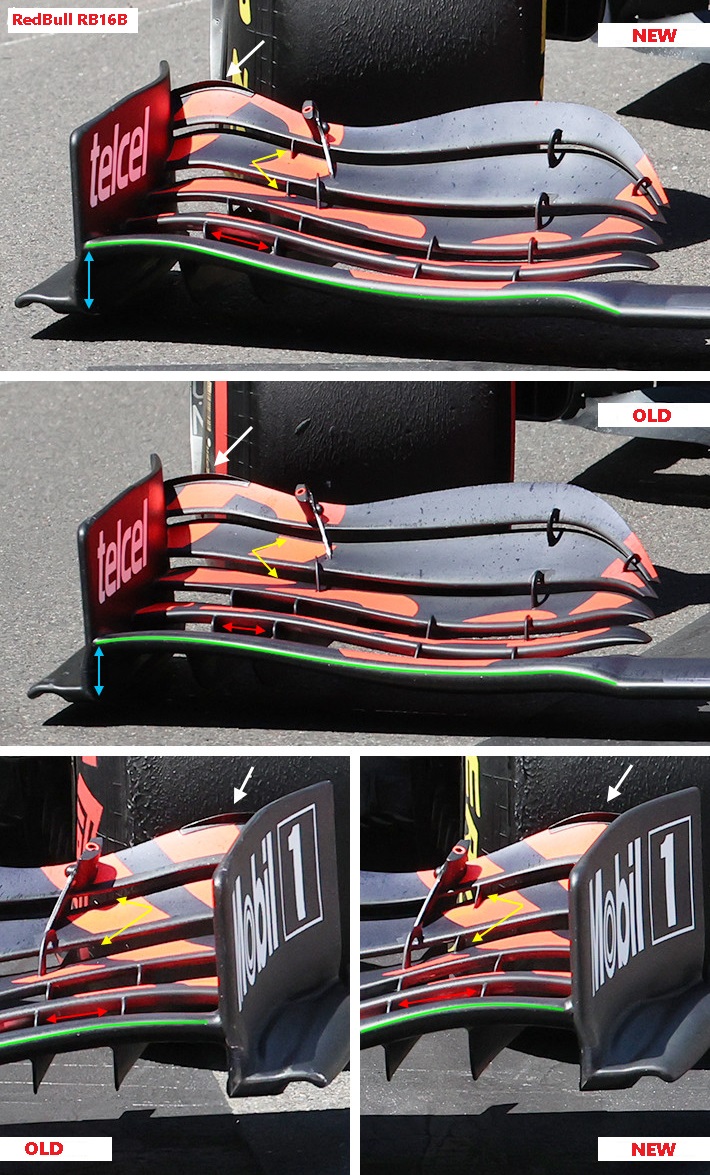

レッドブルRB16Bの新フロントウィング

エンドプレート側のメインプレートと路面の空間を広げた、この空間に配置するストレーキは上下に長くする事ができます。

上面のエンドプレート側フラップは面積が増加、ガーニーフラップも搭載している。

フラップとエンドプレートに囲まれる部分は、空気がかなり高圧状態になるので、強力なダウンフォースを発生する。

大きくなったストレーキで発生するボルテックスを使って、フロントタイヤと路面に挟まれて発生する乱流(高圧な空気)の吹き飛ばしを、より強くする狙いだろう。

レッドブルのウィングフラップ上部ラインは、なぜ凹んでいるのか?

ウィングフラップ上部は、なぜ凹んだライン形状となっているのか?

レッドブルのフロントウィングには、他のチームが採用するエンドプレート側上面フラップを下げて、アウトウォッシュを発生させる機能が非常に少ない。

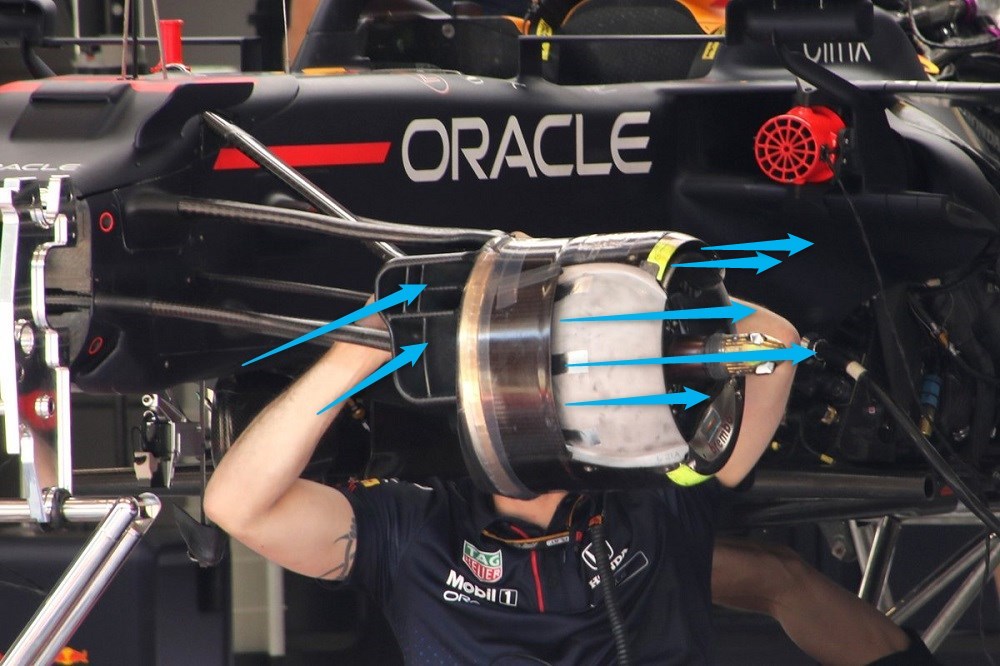

どうやって、それを補っているのかというと、ブレーキダクトを使ったホイールの吹き出しに依存しています。

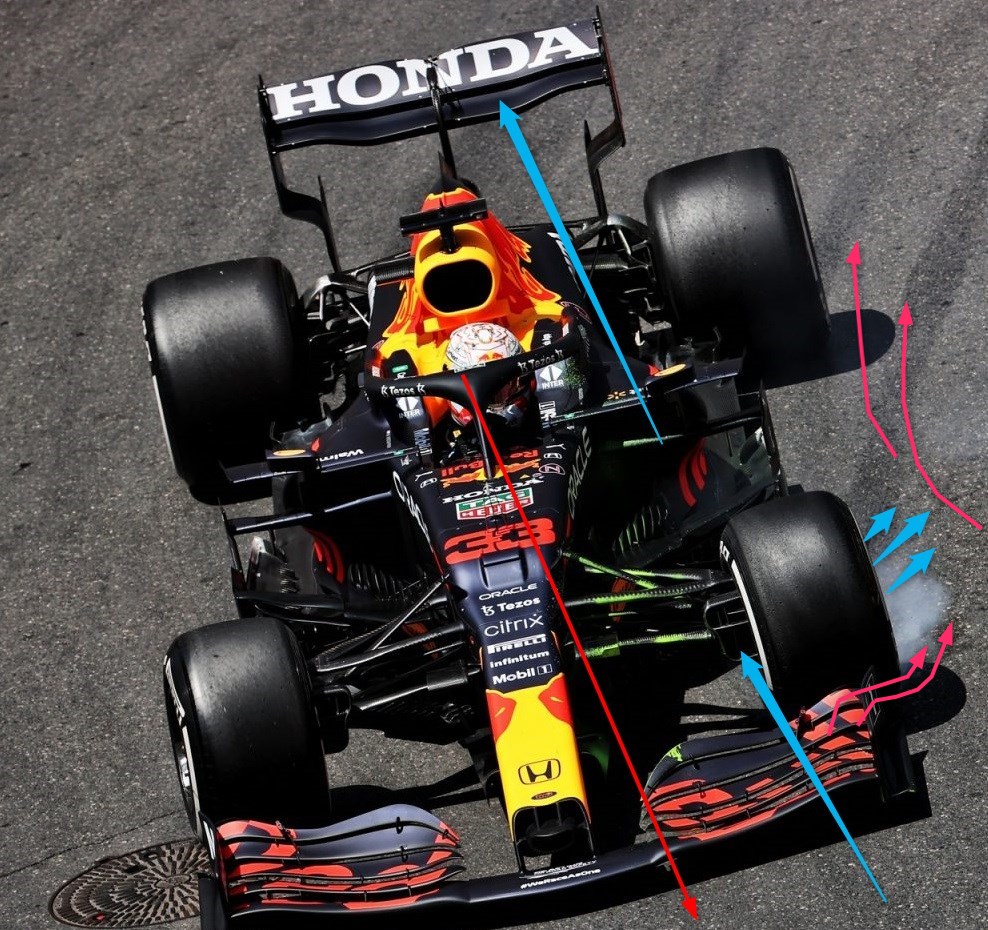

コーナリング中は、イン側のタイヤに角度がつくと、進行方向に対してフラップの凹み部分に、丁度よくブレーキダクトが収まるようになっています。

赤矢印がおおよその進行方向になります。

コーナリング中は、イン側タイヤの高圧乱流がもろに車体中心に向かう角度になってしまいます。これを遠ざけるために、ウィング下面に配置した大きなストレーキによるボルテックスでマシン外側へ。

大きなブレーキダクトを使ったホイール吹き出しアウトウォッシュで、マシン側面から後ろのフロアに進入しようとする空気を遠ざける。

他チームも同じようなソリューションを使っていますが、レッドブルのものは業界一大きくドラッグも大きなものです。

それを最大化するため、ブレーキダクトへフレッシュエアーを運ぶため、ウィングフラップ上部はあのような波打った凹んだライン形状になっています。

「多分ね(笑)」

まとめ

毎年毎年、マルコ氏「フロントウィングがあぁぁ・・・・・。」

今年は修正が早かったが、やってることは常にフロントタイヤ乱流対策やアウトウォッシュの強化。

レッドブルは、とにかくフロントで空気を掻き分けるように、マシンが通るトンネルのような空間を作らないと速く走れない。

本当に風や乱流に敏感なマシンなんですねぇ。

今回の新フロントウィング、結果は出ていますが、限界速度でのドライバビリティという面では、まだ不安定な印象です。

今後は、この新仕様に合わせたバージボードの修正やセッティングの修正が行われていくでしょう。

そして噂ですが、ホンダの最大パワー解放がある。

中盤戦に向けて、パーマネントコースでメルセデスに勝つことができるのか?それがチャンピオン獲得へのポイントです。

ホンダの最大パワー解放? まだ秘めているのか?笑

噂では、開幕時点に、振動を抑えるためにパワー下げてるって話ですね。

信頼性にかかわる機械的なアップデートが許され、2基目では最大パワー解放ってな話です。

本当にパワー抑えてたとしたら凄いですね。

機械的な修正って話と、ソフトウェアでの修正って話もありますね。

ポールリカールもレッドブルが勝つようなら本物ですね。

2基目の信頼性の話はソフトウェアとか使い方の話だと思っていたのですが、信頼性の問題をFIAに証明できると機械的なアップデートもできるということですか!

パワーアップにちょっとだけ期待しときます!笑

フェラーリはV8エンジン凍結時代に、信頼性とコスト削減の名の元にパワーアップを果たしています。

2014~2016年のトークン制度時代にも、同じように信頼性を理由に、全メーカーが機械的なアップグレードが出来ています。

線引きはよくわかりません。

マッピングだけなら、今すぐできる訳ですから、機械的な変更がないと信頼性の向上は出来ない。

ぶっちゃけ来年以降はOEMになる訳で少しぐらい技術情報が洩れても

最終年の今年を勝ち切れるならアリかと一瞬思った

最初期のニューウェイさんの哲学とは大分変わりましたね

アルファタウリやフェラーリ・アルファロメオのスラッシュウイングは限界があるとおっしゃってました

やはりあのマクラーレンのフロントをジッと見ていた頃から変わってきたんですかね

いつも楽しく拝見させて頂いております。

目から鱗が落ちる内容ばかりで驚かされています。

F1マシンは直線ばかり走っているわけでは無いので、コーナーを走行する状態も考えないといけない(マシンの向きに対して斜めからのエアー流れ動き)

直線でも横風からの影響もあるので一筋縄とはいかない。

レッドブルRB16(2020年仕様)では繊細で神経質な面が強かったですが、RB16B(2021年仕様)になっても気難しい所が残っていながらも、どのサーキットにも順応する柔軟性も兼ね備えてきた様に思えます。

まだ6戦消化しただけで、まだ色々なコースが残っていますが、安定性信頼感が持てそうです。

対するメルセデスのマシンが、昨年までオールラウンド的だったのとはまるで別モノと思えるくらい違う様に見えます。

ハミルトンはともかく、ボッタスの調子が上がらない。

ハミルトン&ボッタス対マックス&ペレスの4人によるガチンコ対決をシーズン後半には見たいものです。

なるべく実情になる内容にしていますが、8割ぐらい正解と思って下さい。

たまに爆弾投下して荒れますが(笑)

F1マシンは高速サーキットになればなるほど、タイム差が縮まります。

マシンが真っ直ぐな状態であれば、大きな差は無いんです。

有り難うございます。

今ではイタリアのモンツァくらいしか高速サーキット残っていないですが、色んな複合コーナーが組み合わされてバラエティーに富んだサーキットも面白いので見応えあります。

規則では許されていないと思いますが、モナコを代表とする市街地コースと通常のレーシングコース、それぞれ別々の専用マシンを2通り持つ事が許されて使い分け出来ればと思った事があります。

極端ですが、メルセデスがフラットレーキマシンとハイレーキマシンを2台用意するって感じで?

残念ながら1つの仕様で、ウイングなど空力パーツの変更で対処しないといけない?

アメリカのインディーカーは、オーバル用とテクニカルコース用は、別々のマシンを使い分けていますね。

本当は専用マシン専用エンジンを作って欲しいですけど莫大な資金がかかるので反対されるんですよね

インディカーの場合オーバルとロードでエアロキットが違うだけでマシンは同じです

数年前まではホンダ系シボレー系でエアロキットが違ったのですが、予算削減の為今は全車同じエアロキットです

匿名様

有り難うございます。

インディーカーは、オーバル用とロード用とも車体共通共用なんですね。

エアロキットの交換のみで、確かに予算節約が出来る。

F1も見倣って欲しい所ですが、各コンストラクターのオリジナルシャーシが原則ですね。

姉妹チーム同士(レッドブルとアルファタウリ)やアストンマーチン、ハースは、合法パーツで共通化進んでいますね。

オリジナリティ確保と予算削減を両立させるのは難しいテーマですね。

フロントブレーキダクトも左↔️右の形状、非対称化させている画像も見た事有りますが、かなり細かい事もやっていますね。

先行投入パーツも、まずはマックス車で試してから次にペレス車にも採用するのでしょうか?

たいていNo.1ドライバーが優先使用するのがセオリーですが?

昨年でしたらパーツの数(1セットのみ?)が限られている理由もあってなのか、アルボン車にまで手が回らない事もありましたですね。

もうみなさん知っておられるかも分かりませんが、アゼルバイジャンGPでもまたまたアップデートがあったようで。よほどフロントウイングに問題があるのか去年からこればっかりですね。

それにしても、去年のモンツァとかと比べるとレスダウンフォース仕様でもここまで戦えるのかと驚きました。2019年も20年もウイングを薄くするとダメダメというイメージしかなかったのでw

Y250ボルテックス用切欠き位置が、若干上がったんですよね。

マックスのP3クラッシュで、ペレスが使えなくなっています。

それです。僕が見たのも同じものです。

フロントウイングのトレンド、少し前までは2枚か3枚のフラップを切り離して、メインプレート自体にスリットを入れる事で実質4枚構成!みたいなものが多かったと思うんですが、最近は4枚のフラップを独立させてY250ボルテックスの発生位置を上げる傾向にあるような気がします。レッドブルなんかは上側のフラップをノーズから離したりもしていたと思うんですが、それも無くなりましたね。

にしても、2019年にはフラップを規定ギリギリまで上げたものが装着されていたと思ったら、2020年に入ってハの字っぽくしてみたり、今年に入ったらまた翼端板付近を持ち上げてみたりと、なかなか最適なものが見つからないんだなあ…と思いながら見ています。

振動で思い出しましたが、以前某ジャーナリストがコーナーの立ち上がりでノッキングの音をさせながら~と言った発言がありましたが、そういったノッキングの音を未だに聞いた事がありませんw

頑丈なレシプロエンジンであれば確かに空燃比が20ぐらい(ロータリーなら即ご臨終)でも速い遅いは別としてノッキングせずに走ります。

いくら静かになったとはいえ、直管マフラーの音量で聞こえるノッキングの音量が全く想像できませんww

同じように気筒休止もしていると言っていましたがバルタイ、リフト量の可変は禁止、インジェクターを休止させればトラコンも可能になるし、スロットルを閉じたままにすればポンプロスが発生するので意味がないと思いますし、これもトラコンにできてしまいます。アイドリング時だけはこういった事が許されてる??

それにプレチャンバーは燃焼温度が安定していないと成立しないシステムです。アイドリングとはいえリスクを背負ってまで気筒休止する意味は?一つ分かっていることはホンダPUのアイドリングは低いということぐらいです。

誰か分かる方いらっしゃいますか?

スロットル開度に対して〇〇%以下は、燃料と点火カットのマッピング設定をしていればいいのでは?

常にその設定になっていれば、TCSにならないでしょう。

5.5.3 :所与のエンジン回転数すべてにおいて、ドライバーのトルク要求マップは、アクセルペダル位置の増加に対して単調に増加しなければならない。

5.5.4 :4,000rpmを超える所与のアクセルペダル位置すべてにおいて、ドライバートルク要求マップは-(マイナス)0.045Nm/rpm未満の勾配を有してはならない。

フロントウィングがどんどんうねってきて、段々と2008年あたりのフロントウィングに近くなっているように見えますね。

確かにw

レギュレーションの指示でもないのに、両端が上がる。

パワーアップってぬか喜びしてるけど、単純に今まで70~80%で運用してたけど、

90%~95%で運用しても大丈夫な信頼性を担保したってぐらいのことでは。常に高出力で運用するわけじゃないから元々もってるポテンシャルが伸びるわけでもない(そんなことしたらレギュレーション違反)。ま、単純に使えるマイレージが伸びたぐらいに考えたほうが過度の期待なんかしなくて済むと思いますけどね。

あってもせいぜい0.5%ぐらいなもんでしょう。

1%抑えてたら、凄い事です。

ピークで5hp上げれるか?上げれないか?

かなりシビアな戦い。