初開催となったマイアミGPは、予選はルクレールがポールポジション、決勝はフェルスタッペンが優勝した。

速いタイムで1周走れるだけでは勝てない、前戦イモラと同様な状況になりました。

フェラーリとレッドブルは、どこでどのように速かったのか確認すると共に、解析していきます。

※F1 Analysisというシンプルな題名ですが、Top Gapシリーズに代わり今後不定期で書いていこうと思っています。

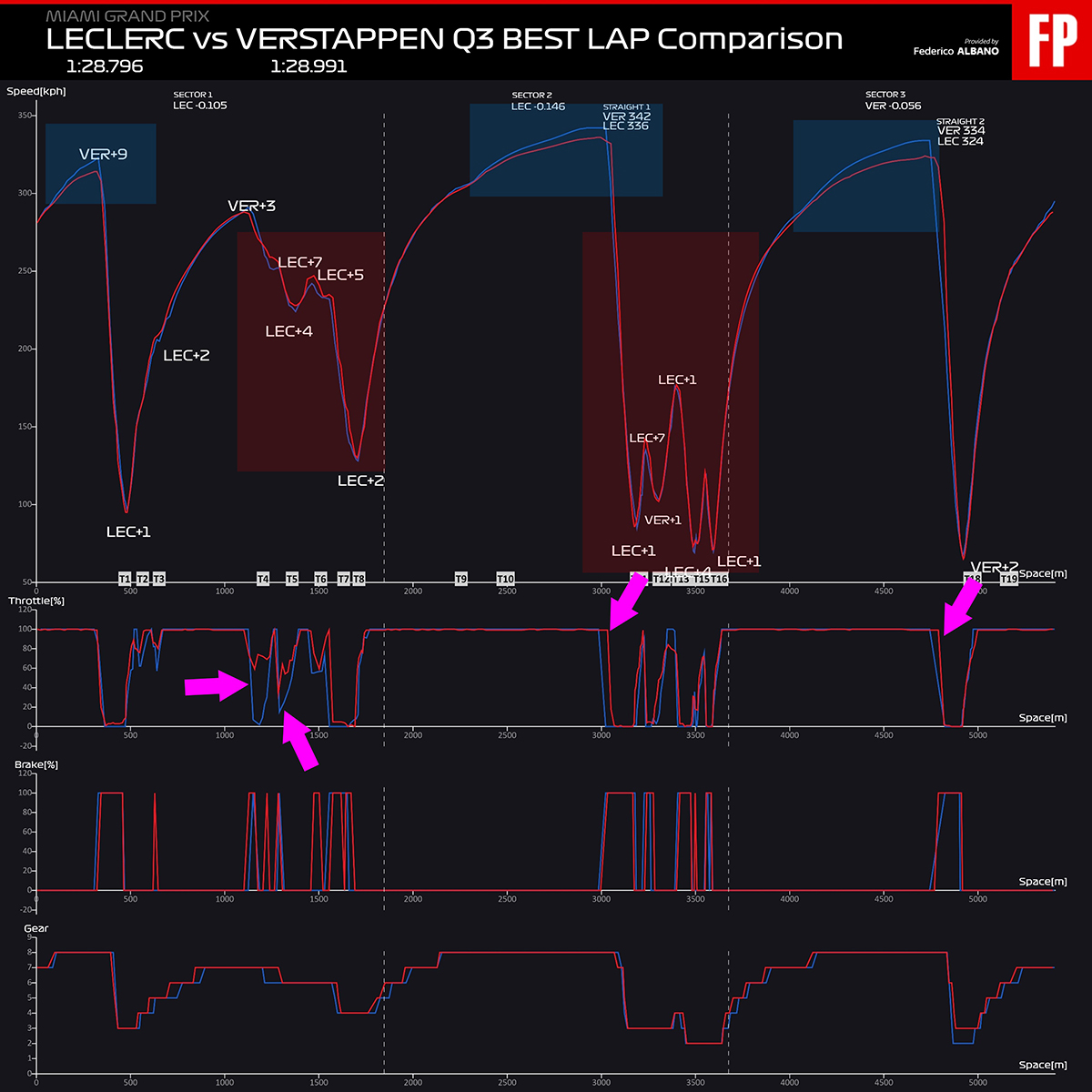

ルクレールとフェルスタッペンの予選タイム差0.195秒

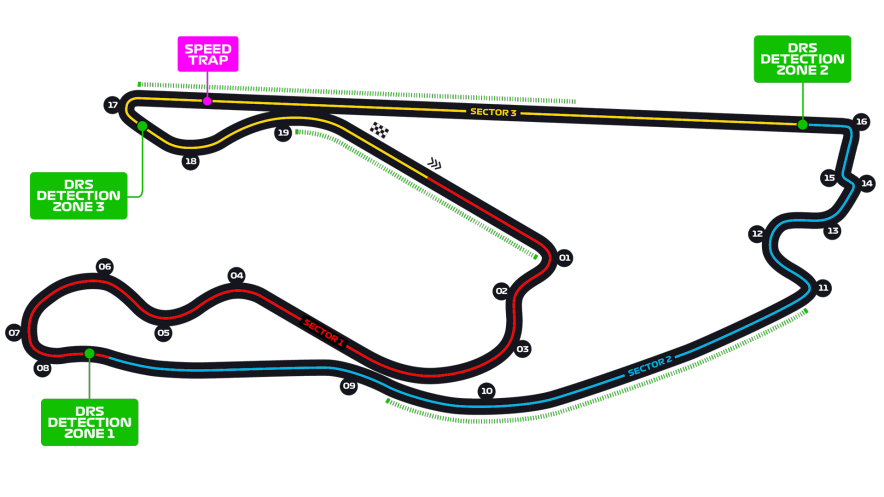

予選のフェラーリの速さはコーナーです。

レッドブルより、T4~T8で約0.22秒速い、T11~T16で約0.24秒速い。

速度が遅くなるコーナーで、速度を下げずに走る事が一番タイムを稼げます。

レッドブルはストレートが速いですが、大体各ストレートで0.1秒速い程度です。

- 最高速度をタイム換算すると、1km/hの差で約0.01秒タイムを稼げると覚えておくといいでしょう。

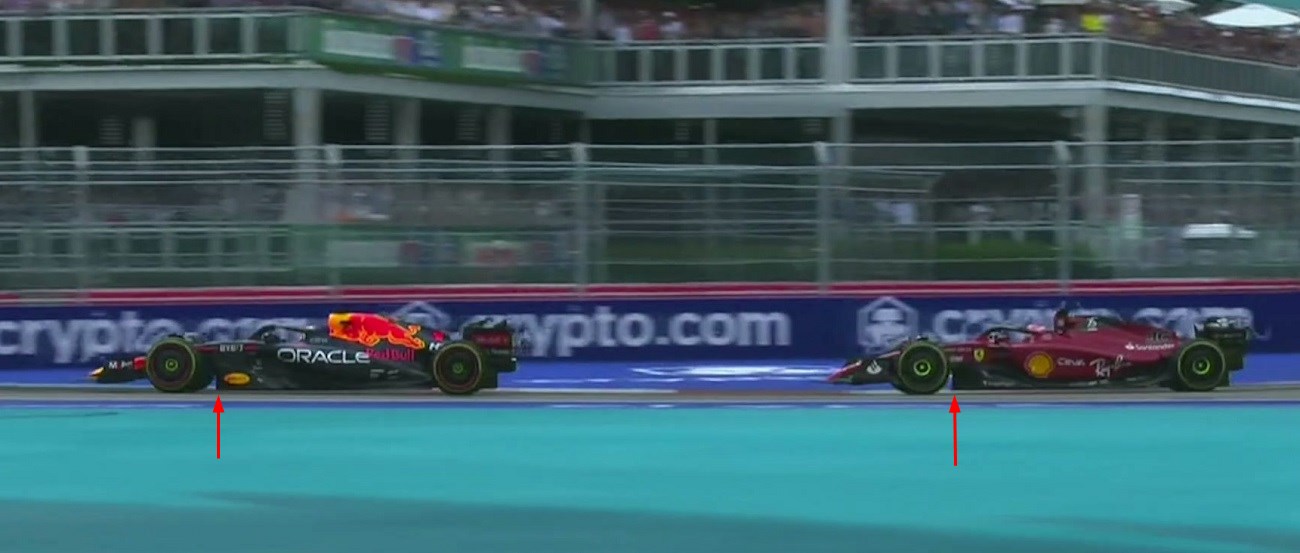

レッドブルはDRSを開けると異様にストレートが伸びるリアウィングを使っています。

メインプレートよりもフラップを大きくしてDRS効果を上げる、バトルでオーバーテイク出来るマシンになっています。

DRSが無い時のストレートはフェラーリより少し速い程度、レースラップではダウンフォースによってリアタイヤを守れるようになっています。

フェルスタッペンとルクレールのファーステストタイム差0.187秒

決勝レース、1スティント目のC3ミディアムタイヤがポイントでした。

フェルスタッペンは奇数グリッドの路面状況を生かして、サインツを攻略するとルクレールのペースに付いていきました。

ルクレールはリードを築くと共に、ストレートでDRSを使われないように逃げようとします。

たったの8周で右フロントタイヤに異常が発生、ターン4~ターン8の中高速コーナーで使いすぎていたようです。

フェルスタッペンはDRSを使って詰め寄り、右フロントを大きく使うターン17で真後ろにつくと、ターン1でインを突いてオーバーテイクしていきました。

ミディアムのロングランではフェルスタッペンが大きくリードを広げています。

ハードに替えた2スティント目、フェルスタッペンは後ろを見ながらペースコントロール、7,8秒差が固定されたようにレースが進んでいました。

ファーステストラップの比較を見てみましょう。

フェラーリが速いはずのターン4~ターン8を抜けたところで差はありません。

ルクレールはターン11までDRSがあり、ストレートスピードが伸びています。(エネルギーも多く使っている)

ターン11手前で0.246秒速いルクレールですが、ターン16を抜けると0.219秒も遅れています。

予選では0.24秒速かったところで、0.465秒もフェルスタッペンに負けています。

レースでは、フェルスタッペンの方が低速コーナーのボトムスピードが高く速かったと言う事です。

非常に珍しい事ですが、フェルスタッペンの駆るRB18は緩やかにポーパシングしていました。

リア車高が下がり、フロアのキックポイントで空気が詰まれば、どんなマシンでもポーパシングします。

車高が下がってもポーパシングしないという事は、キックポイントが広すぎてグランドエフェクト効果が低い事を意味します。

フェラーリはトラクションゾーンで離される事が多かった、そしてポーパシングはほぼ無かった。

ミディアムタイヤへの攻撃性、低速コーナーのメカニカルグリップ差などから、フェラーリはサスが硬い、レッドブルはサスが柔らかいと言う事がわかります。

レッドブルがイモラとマイアミで見せた、低速コーナーの速さとストレートの速さの組み合わせ。

単純にダウンフォースで考えれば、ありえない組み合わせなんですよね。

- 低速域で効果があるダウンフォースは、表面的な圧力が高くドラッグになるダウンフォースと言うのが定説です。

レッドブルのレーキ姿勢が低速ダウンフォースを増加

ストレートが速い⇒ドラッグが少ない⇒全体ダウンフォースが低いとなるのですが、100km/hぐらいの低速域だとレッドブルはレーキ角が現れて、ドラッグを伴うダウンフォースが増加します。(前傾姿勢によるマシン全体の表面圧力が増加)

ターン1の90km/hぐらいのターンイン時、ダウンフォースが減少して、縮まっていたサスペンションが戻り、普通ならフェラーリのようにフロア先端が路面から離れます。

レッドブルはどうやっているのか?フロントフロアの路面との距離が常に一定な位置にあります。

レッドブルはこのレーキ姿勢で、フロントウィングが路面に近づく、フロア先端部分が路面から離れない、これによってグラウンドエフェクト効果がフェラーリより高いです。

昨年の2.0°には程遠い、約0.3°のレーキ角ですが効果がある事は確かです。

このレーキによる若干のダウンフォース増加と柔らかいサスペンションによるメカニカルグリップが、レッドブルの低速コーナーの速さを作っていました。

- 200km/h以上の高速コーナーでは、リアダウンフォースの荷重量が多く、リア車高が上がる事はありません。

まとめ

非常に対照的なマシンとセッティングによって勝敗が決したマイアミGP。

フェラーリはイモラで、ポーパシングによってターン2のブレーキングゾーンの不利がありました。

今回はリアサスペンションを硬くする事によって車高の下がりを抑制したようですが、それが思いっきり裏目に出てしまった印象です。

レッドブルはイモラで見つけたタイヤに優しいセッティングを推し進め、ストレートと低速コーナーの多いマイアミで有利にたっていますが、これはコース特性によるところが大きいでしょう。

フェラーリは前戦まで柔らかいリアサスペンションでポーパシングさせながらも、圧倒的なトラクションゾーンの強さがありましたが、マイアミでは間違った方向に進んでしまった。

次回からはこの部分を修正してくるはず、バルセロナは中高速コーナーが多くストレートが少ない為フェラーリが有利です。

モナコはフロントの強さが必要なので、こちらもフェラーリが有利です。

レッドブルが更なるアップデートでどんなマシンにしてくるのか?

非常に楽しみなポイントとなっています。

F1はマシン開発競争である。

そして毎戦のように変わっていくマシンを理解して、速く走らせる事が出来るドライバーのみが勝てる世界です。

マシンの進化や速さに繋がる要素を知らなければ、F1の半分も楽しめていないと私は思っています。

新規定は非常に奥が深くて楽しい、そんな2022シーズンです。

へ~

まさか低速コーナーでフェルスタッペンの方が速いとは思いませんでした。

しかもそれがレーキの効果とはアッパレです。

これリアサスのキャスター角じゃないですか?

フロントの荷重が抜け辛いですよね、リアの戻りが押す方向だから

キャスター角と言うのは、ホイールハブの上下の取付位置のズレの事ですよね。

フェラーリのフロントの上昇の事を言っているのですか?

ちょっとわかりません。

今年のマシンは全車が低速域になると車高が上がります。

車高調整は基本的に、左右のロッカーに挟まれる(左右の荷重合計にのみ反応する)ピッチングサスが決めます。

すみません、キャスター角=ダンパー取り付け角度で考えていました・・・

ご放念ください。

https://en.wikipedia.org/wiki/Caster_angle#/media/File:Suspension.jpg

Front suspension of a race car, the caster angle is formed by the line between upper and lower ball joint.

今年はサスの硬さも難しそうですよね

いつもどこが固くてどこが柔らかめなんだろってみてます

イマイチわかりませんが笑

左右のトーションバー&ダンパー、ピッチングサス、ピッチングダンパー、全てがタイヤから伝わるロッカーの動きに反応しなければならない。

これらの組み合わせが凄く難しい。

基本的に柔らかくないと、トラクションとメカニカルグリップが出ない18インチホイールタイヤ。

バンプの跳ね方で判断しています。

ホワンホワンって越えるか、ドダドダっと越えるか(笑)

もう一度お復習になりますが

ローリング時は逆位相なのでサードダンパー(ヒーブユニット)は作動せず(働かず)ピッチング時↕️は同位相なのでサードダンパーは伸縮するって事ですね。

メルセデスも昨年までロールロック方式(ナスビの形をしたロッカー)使っていたけど、今シーズンは無くなっているかも知れないです?

今年はロールさせないと、タイヤが速攻でダメになります。

メルセデスのフロントはロールしてます。

2017年からずっとロールロックしていました。そういう部分で彼らにはデータが欠けているのかもしれない。

今のマシンでは見られないですが昔のマシンでプッシュロッド式サスペンションのクランク(ロッカーアーム)が可動するとノーズ上面から突き出るので干渉防止でカウルカバーにバルジ膨らみを設けた部分がありましたですね。

このイラスト図を逆さまにすればレイアウト的にプルロッド式サスペンションになりますね(サードダンパーとクランクの位置が上→下になる?)

ロッドが押して作動(プッシュ)引っ張って作動(プル)の違いが有りますが?

DRS効果の高いリアウィングというのは目から鱗でした!

今回はレッドブルがポーパシングしてるなとぼんやり思ってただけでしたが、サスペンションの柔らかさのセッティングが逆転してたというのは、説得力ありました。

今年のF1は本当に面白いです。

(感想だけのコメントですみません)

単純な話ですが、ダウンフォースが高いとサスペンションは硬くする。低いと柔らかくする。

速度の二乗で増加するダウンフォース荷重に耐えなければならない。

詳細な解説、ありがとうございました。

バルセロナ、モナコがどうなってくるか楽しみです。

アルファタウリは当面、厳しそうですね。

単純に足回りの硬軟だけで解決する問題でもないでしょうから。

丁寧な解説でわかりやすかったです。

素晴らしいサイトを発見してしまった。

いつの間にか、こんな事になってしまいました。

最初はホンダのパワー差を解析していましたが、いつの間にかマシン、空力に手を出してしまいました。

この前は、素人に何がわかるのか?!とスペースでどやされましたがブロックしました。

F1技術とか車の高度な技術は一般には公開されません。

よってジャーナリストであろうが、F1好きなマニアであろうが、全てが素人です。

誰とは言いませんが、ジャーナリストだから正しいなんて事は全く無く、むしろ嘘を振りまく厄介な存在です。

現在空力に関してはCFDと言う素晴らしい解析ソフトが存在します。

専門の学校を出た海外の方が、F1マシンモデルをCFD解析してそのデータを公開してくれたりします。

そういったデータに基づいた解析や考察になるように努めています。

調べたいと思うなら、全ての言葉を英語にすると異常なほど検索結果が出てきます。

F1 CFD だけでも有益な情報がネット上にいっぱいあります。是非調べてみて下さい。

以前、everyday f1という名前の優良サイトがありました。あの当時はその技術解説に凄いと感心したのですが、今や、ここまで来たのかと、レベルの高さに脱法です。これからも宜しくお願いします。

分かりやすい解説ありがとうございます

今年はメルセデスが苦労していますが、ポーパシングでここまで影響が出るとは予測出来無かったのでしょうね

見ていて、フェラーリもポーパシングがかなり起きていると思いますが、ラップタイムは速いです。この差はメルセデスがサイドポッドを異様な形にしてしまった差でしょうか?

とりあえず、フロア形状ですね。

入れた空気をほとんど後ろ寄りで使っているので、後ろばっかり負圧ゾーンが出来ます。

フロントから今年の速いマシンのセオリーと違うので、全てがダメと言えばダメだし結論付けるのは難しいところです。

が、昨年自分たちがやってきた空力プロセスすら無視しているので、ああなるのは当然かと。

右京さんが言ってましたよね

「あんな形のF1で過去に速かったの見た事ない」ってww

案外はっきり言うのね~右京さんってw

さすがに昨年までの様なキツい角度のレーキは付けられないですが、

レーキ角度のセッティングにおいてはレッドブルの右に出るチームはいない?

フェラーリやメルセデスも当然参考にするでしょう(取り入れるか?別として)

サスペンション的に、レーキ制御は超ウルトラCものです。

フロントが常に一定の位置にある事が凄いです。

ジオメトリーや強めのキャスター角に秘密があるでしょう。

アームの動きが、大きく斜めなので荷重を前後方向に受け流すように出来ていると思います。

開幕前テストでロスブラウンがサスペンション褒めてた記事があった気がしますがなにかすごい機構があるのかもしれませんね。

あれは、リアサスペンションですね。

ヒーブサスペンションが、2種類取り付けてあります。

今年の規定で、非線形のスプリングレートは許されません。

なので、レートの違う稼働荷重領域の違うものを一つ一つ取り付けている。

単純ですが、そんな規定の穴があったなんて・・・。

いくらフラップが大きくてもDRSあけたときの開口部サイズはルールで決まってるので

意味ない気がするのですがどうなんでしょう?

メインプレートに前後角度が無いので、その分ドラッグが減ります。

レッドブルのメインプレートの最下点は幅が広い、フェラーリは幅が狭い、フラップ面積は見ればわかると思います。

フラップの最下点を50mm高く出来るのがDRSのルール、レッドブルの場合はフラップが完全に水平にはなりません。

なるほど、外側の開口サイズに違いが出てくるってことですね

サスペンションジオメトリーあたりから特にゾクゾクしながら読ませていただいてます。

あ、、その、、、それだけですみません。

とってもとっても素晴らしい記事なので何とか感動を伝えようとしましたがうまく文字起こしできずモヤモヤしています。

とても楽しいです。

管理人様、興味深い記事をありがとうございます。昔ポーパシングを防ぐためにどんどんシャシが固くなりやがてアクティブサスに逃げた記憶がありますが今回は空力とメカだけで解決できるか見ものです。

>今年の規定で、非線形のスプリングレートは許されません。

これはどういう理由なのでしょうか。コスト的には無視できる部分のように思えますが。

・非線形のスプリングレート=ばね要素の硬さ(反発力の強さ)が変化してはならない。

・荷重に対するストローク(縮み)は一定でなければならない。

・とある荷重に達した時にストロークが増減してはならない。

・一つのサスペンションの中に複数のばね定数が存在してはならない

色々な言い方を書いてみました。

コスト削減、チーム間の差、セッティングの単純化を目指したと思います。

ヒーブサス自体がダメな訳では無いんですね。

確か油圧(油やガスを含む流体は全てダメ)みたいな記事を読んだような記憶があるのですが…

左右がリンクしてなければOK?

これは難しい文面が存在します。

ばね要素に流体媒体は、何処の位置でも使用不可です。

左右のリンクはロッカーに繋がっていれば、流体ダンパーが許されます。

ロッカーから離れていると、設計が最小限である必要があり、流体媒体は使用不可です。

各ロッカーの稼働に合わせて動きを理解する事は、非常に難解です。

螺旋状コイルスプリング使用の場合

1本スプリングであっても全長が等間隔ピッチのバネでないといけない(途中でピッチが変化する不等間隔はダメ)って事になりますね。

皿バネの場合は複数の皿(ワッシャー)を重ねますが、一定の形状でバネ常数が同じ皿の複合でないといけない事になりますね。

昨年レッドブルがヒーブユニットに皿バネを使っていた時に直径の違う大小様々な皿バネを組み合わせていましたが?

きめ細かいセッティングが出来なくなりますね。

AT03がミューが低かったり、ラバーが乗ってない路面でのパフォーマンスが異常に低いのはフロアのダウンフォースが足りないのか、RB18のような事ができてないからなのか。

どっちなんでしょうか。

そこはもう、考えても仕方ないレベルです。

新規定に対しての研究理解度が全く足りていない。

いつも常に最高のパフォーマンスを発揮するのは無理です。

単純にチーム予算差200億なので、レッドブルと比べる事自体、意味が無いです。

下位チームが追いついてくるのは2年後ぐらいです。

例の変態キャスターサスが当初の目論見通りの機能をここに来て発揮している感じですね。

垂直方向には可動量が少なく姿勢変化が少ないが、斜め方向には大きく動くため柔らかいサスが使える。減速時に擬似ハイレーキ姿勢になる。

復活ウィングカー初年度にいきなりの大型変態技術投入、さすが、いやまて?だいぶ前から温ためてたでしょ、ウィングカー大好きニューウェイさん。

気になりますよね~だれかCADで動くモデル作ってくれないものか・・・。

キャスター角は直進性を高めるというのもありますが、反発力もすごくあります。

例えば台車とかオフィスチェアを押すと足は後ろ向きになってトレースする方向で前に進みます。

これを前後アクスルでダンパーのストローク量を調整して車高が変わらないようにしているとか?

うーんやっぱり謎ですね(笑

キャスター角自体は、それほど大きくついている訳ではないですね。

ロアアームのハブ側ピボット位置は、アクスルの下あたりでホイールの真ん中です。

大雑把なイメージですが、こんな感じかな。

アームの動きが重要です。

このサスの考えられる欠点としては、ロール量の多い側のホイールベースが短くなる、要するにコーナーアウト側のホイールベースが若干ですが短くなってしまい曲がりにくくなりそうなこと。RB18が基本アンダー傾向のマシンでMAXが時折イラついてるのもその辺か?と妄想。

仕事早すぎですw

バイク並みに角度付いていますね。

で、フロントはプルロッドで人目を見ません(笑

リアはプッシュですがアクスルが前と・・・

やっぱりストローク量を斜めにして車高を稼いでいませんか?

ちょっと付けすぎかもですね。いい画像が無くて難しい位置取りなんです。

これに加えて、後ろに倒れ込むようにアームが動きますからね~。

ちょっとモデリングしたくなってきましたよw

上部アームの後ろ側への稼働量が、下部アームより多いので、沈んだ時はキャスター角が寝ます。

サスペンションロッドは上部アームに接続されている。

それによって車高変動が少ないフロントサスになるでしょうね。

やはりそうですよね。

それとリア側の制御と併せてスクワットを利用しているのかなぁと妄想したり

あ、妄想を書き漏れしました。

リアアクスルが前に来ていることで加減速時のレーキ角も違ってきますよね?

リアは150km/hぐらいダウンフォースで下がってしまうので、それ以上の速度域で上がる事はありません。

低速域のみ0.3°ぐらいのレーキが付くだけです。

速度の2乗で増加するダウンフォース荷重にどう対抗するのかがポイントです。

その速度以上では、フロントもリアも下がってはいけない、アンチダイブ+アンチスクワットです。

サスペンションに関してはそのうちもう一度解析したいと思っています。

レッドブルのフロントのメカニカルグリップですが、

高速時と比べて、レーキ角が増えた時=ダイブする低速時に、入力角が路面と垂直に近くなって、プルロッドの性質も相まって追従性が上がるような感じもあるのですが、このフロントサスは色々妄想膨らみますね。

ニューウェイの歴代マシンは基本的にコーナリング重視のマシンが多く、中高速コーナーで速く、最高速は伸びないという印象です。今年は逆に最高速が伸びるマシンになったのは、設計思想を少し変えたからでしょうか? それとも偶然、最高速が伸びるようなったのでしょうか?どちらと分析されますか?

今年はドラッグ削減の効率重視ですね。

意外かもしれませんが2019年までは効率重視です。

ルノーは本当にパワーが無かったので・・・その為のハイレーキなのです。

基本はロードラッグ、でもハイレーキでドラッグアップ、これがニューウェイ思想です。

そうなんですね。

もう少し歴史をたどると、

レイトンハウス、ウィリアムズ、マクラーレン、レッドブルのNA時代は基本的にコーナリング重視

ターボ時代に入ってルノーのPUがだめなので効率重視

2020、2021年はホンダのPUが優れていたので以前よりもコーナリング重視にふる

2022年からは効率重視

ということでしょうか?

そんな感じです。

ダウンフォースはパワーを犠牲にして得るものです。

設計段階のパワーでドラッグとダウンフォースが決まります。年間で+30hpまでしか対応できないと言われます。

乱流が大嫌いなニューウェイ思想、乱流を制御するボルテックスジェネレーターが大幅に使えなくなりました。

だったら乱流が起きないように設計すれば良いと考えたのでしょう。

それが結果的にロードラッグマシンを作り上げたとも言えます。

最初から狙った、結果的にそうなった、どっちかはわかりません。