2019年F1グランプリは5戦を消化、メルセデスW10は予選1,2を4回、決勝1,2を5回と圧倒的な強さを誇っている。その強さの根源は圧倒的に安定したダウンフォースにある。レッドブルのお株を奪う低速コーナーの速さ、得意の中高速コーナーでも速さを失っていない。

プレシーズンテスト1回目では全く速さが無かったが、2回目の大規模アップデートから方向性にブレが無く、その後のアップデートがことごとく成功している。CFD・風洞・シミュレーター・実走の相関が狙い通りに取れている状態とでも言えばいいのだろうか。

メルセデスW10シェイクダウン時

シェイクダウン時はレーキを一切つけていない。

プレシーズンテスト1回目

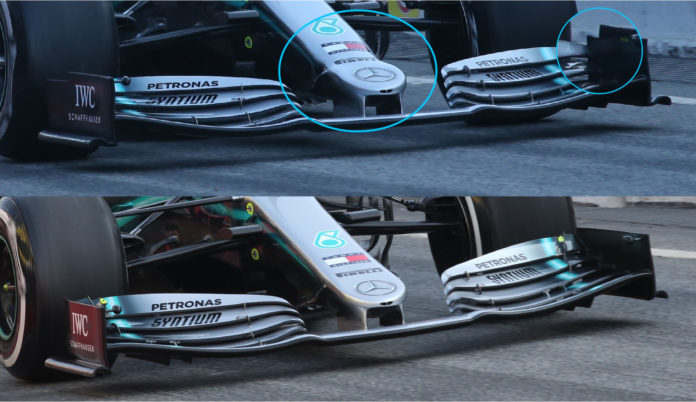

発表時とほぼ同じ姿でプレシーズンテスト1回目に登場したW10は、フロントウィング翼端版が内側に曲がっているものだった。適度なレーキを付けて走っているが、ドライバーからは全くダメだと言われていたような気がする。

プレシーズンテスト2回目

メルセデスW10はここで大幅なアップデートを行なった。これは1回目のテストを元に改良したものでは無く、ファクトリーでの作業によって予定されていたものである。

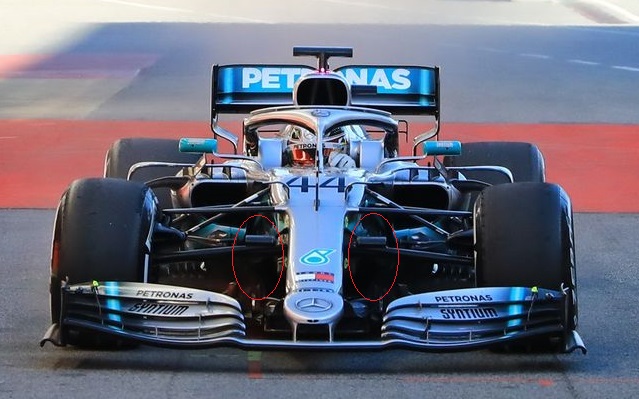

ノーズを細身にして(先端はそのままのため、〇ん〇に見える)、フロントウィング翼端版は外側へ向けて、更に上部をカットしてきた。

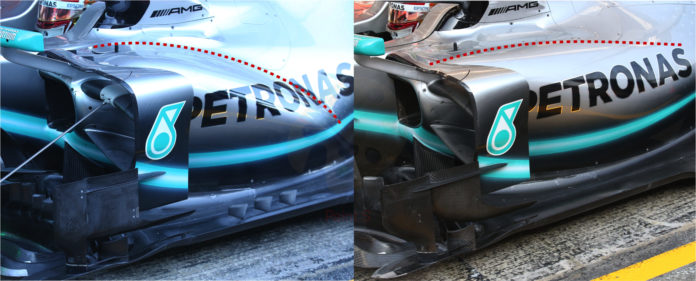

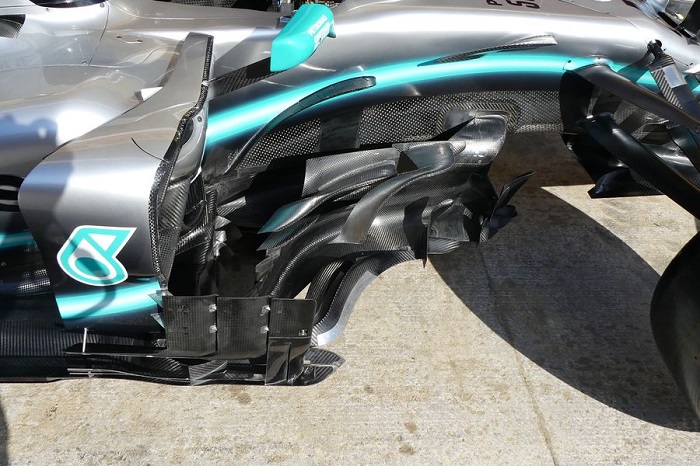

サイドポンツーンは側面をきれいな流線型に保っていたものを、上から潰したように変更、側面からよりも上面の空気をディフーザーとリアウィングの間へ流すように方向性を変えた。これはアウトウォッシュが減少し側面側の気流を守れなくなったためと思われる。

開幕戦とバーレーンでは大きな変化なし、バーレーンの荒い路面では苦戦をしいられた、あまりに入力が多いためにタイヤがオーバーヒートした?これがちょっと理解不能な謎である。

中国・アゼルバイジャンGP

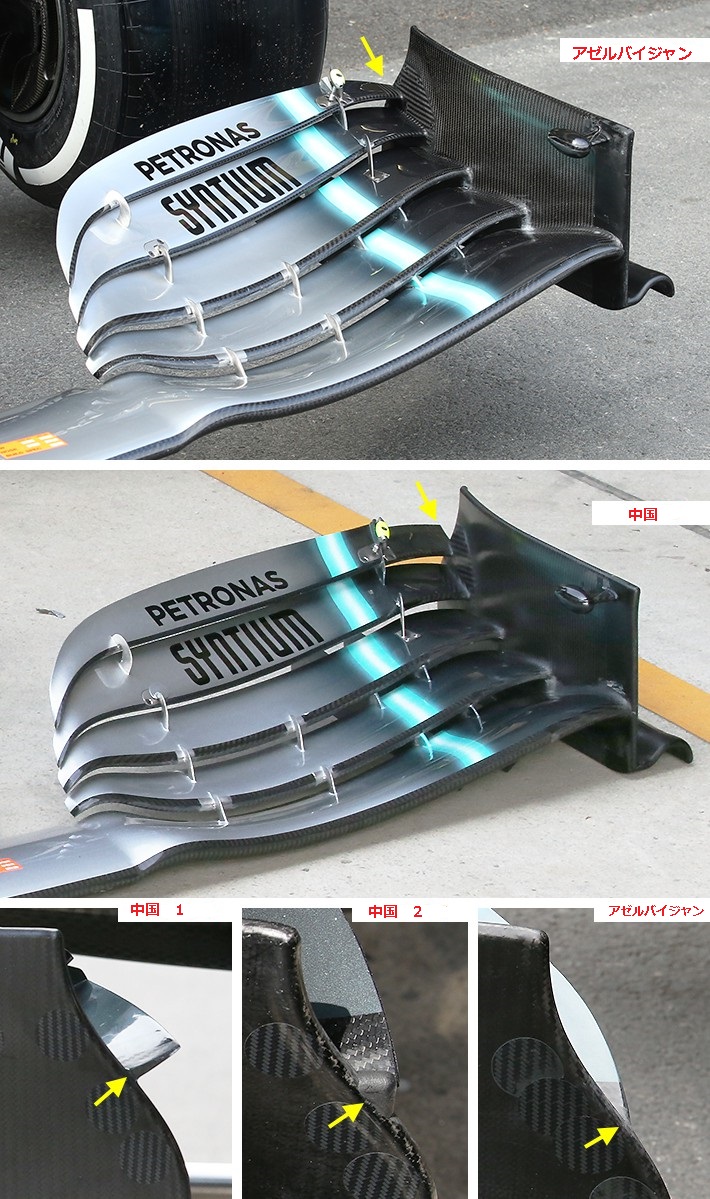

フロントウィング翼端版の上方を短くして、タイヤとの空間を広げている。アウトウォッシュの獲得についてはこれで一服したと見ていいでしょう。

スペインGPでのアップデート

スペインではフロントウィングフラップ内側にカットを入れている。Y250ボルテックスの強化と流れる向きを微調整したようだ。

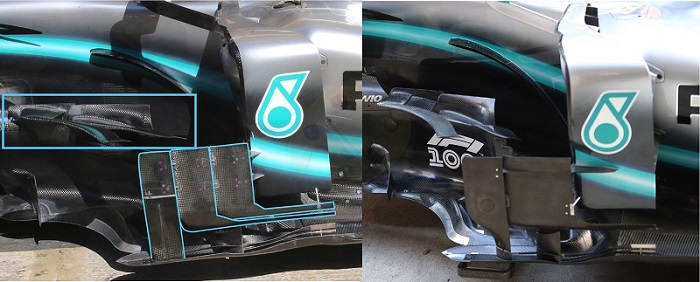

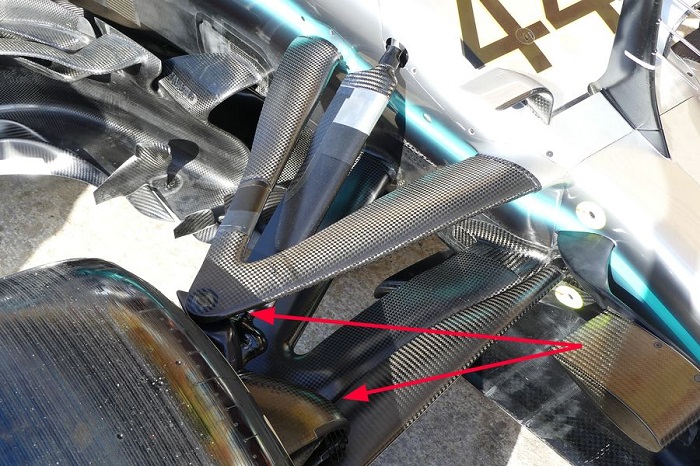

Y250ボルテックスの微調整に伴い、通り道にあるバージボードのパーツを変更している。

複雑なバージボードのパーツですがそのほとんどにねじり作用が盛り込まれボルテックス発生装置になっています。モノコック側面の一番上についてるボルテックスジェネレーターはサイドポット吸気口に向かうように設定されており、渦流による安定した空気で冷却を助けます。

これらのバージボード機能を安定させるためと乱流から遠ざけるために、フロントタイヤは出来る限り前へセットしてあります。

アーム類はモノコックの最前端に取り付けられていますが、ハンドルによる回転軸はタイヤ中心線より後ろ側なっている。

メルセデスのノーズが細い理由は、モノコック側面やバージボードに送りこむ空気量を増加させる事にあるでしょう。ノーズ先端からフロア下に導く空気はイカひれみたいなパーツにより凸型とあまり変わりない気がします。

まとめ

安定した前後バランスが整ったダウンフォースがメルセデスの最大の武器である、反面トレードオフによりドラッグは増加している。しかし決勝で使える燃料が105⇒110kgになった事により、そのドラッグ打ち消すパワーを多く使える事でレースぺースは落ちない。

昨年までなら効率の良い低ドラッグな車(フェラーリなど)はレースでも速かった、今年は積載燃料を減らしてラップタイムを稼ぐよりもガンガン使ってパワーで押し切る方が速い事もあり、この方向性に一早く気づいたメルセデスが一歩も二歩も抜け出した形となっている。

高レーキ角を持たないためメルセデスは元来低速コーナーは遅い部類だったが、大きくなったフロントウィングでその問題は解消された、ストレート以外では隙の無いマシンです。

その安定したマシンパフォーマンスは、バルセロナテスト2日目でF2のマゼピンが1:15.775のタイムを記録している事からも、誰でも速く走れる、ドライビングやセッティング変更に対して素直な特性だという事が証明されている。

メルセデスをここまで詳しく解析したのは初めてかもしれない、調べれば調べるほどに、緻密で完成度の高いマシンだと言う事がわかり唖然としてしまった。

スパやモンツァはフェラーリに分があるかもしれないが、そんなコースはさほど多くない。ウィングドラッグを減らす事でメルセデスはある程度対処できてしまうだろう。

メルセデスチームの素晴らしい仕事ぶりに敬意を表します。

レーキに頼らないコンセプトなので前後のバランスが良く、タイヤに対しても前後が均一に一定の圧力で走れる事が、他のチームと大きく違う部分だと思います。

レギュレーションが大きく変わっただけに、今までのような加速減速時のレーキ角の変化による空力性能を得るのが難しいのでしょうね。

そして、そこにタイヤの問題。

レーキ角が殆ど無くバランスが良いメルセデスマシンだから、タイヤの問題にも直ぐに対応出来たのだと思います。

これまでのコースとコンディションでは、ダウンフォースが強く、タイヤへの入力が多いメルセデスのマシンがタイヤを上手く使えたというのが一番大きいのではないでしょうか。

路面温度が全然違いますが、フェラーリが速かったウインターテストで予選シミュレーションに用いられていたのはC5、実際にコースに持ち込まれたのはC1~C3でした。フェラーリのダウンフォースレベルでもタイヤさえ動作すれば速く走ることはできるのでは、と考えています。

“まるで温度計を持ってゲームをしているよう……ハース首脳、タイヤ管理が鍵握るF1にうんざり”ってニュースになるくらい、タイヤが作動温度に入るかどうかで差が出すぎでしょう。

暑い夏、オーバーヒートに手を焼くメルセデスの勢いが衰え、フェラーリとレッドブルを加えた3チームでの争いが激しくなることを期待しますが、今年はマレーシア無いんですよねぇ・・・・

説得力あるコメントありがとうございます。

このピレリタイヤ問題は、2017年に太くした事が大きな発端だと思う。

2021年はフロントが細くなる、そしてトレッドが薄くなる、路面に対して均一に接するようになれば解決するのだろうか?来年も似たような状況が続く事は、誰も望んでないなぁ。

熱的に厳しいメルセデスにブリスターが出まくったので、今年の薄いゲージになったんだし、今の状況はメルセデス有利ですよね。ピレリとしてはテレビ映りの悪いブリスターが嫌なんでしょう。パンク問題の時はやたらと内圧を上げてみたり、タイヤのせいでレースが壊れてピレリの印象が悪化するのを恐れてる感じです。FIAの指示で、わざと持ちの悪いタイヤを作らされている状況に同情の余地はあるのですが、それでも今のタイヤは酷いなぁ。

次のモナコ、バルセロナのセクター3が参考にはなりますが、高速セクションが無いのでタイヤはC5、意外と変化があるかもしれません。レッドブルとフェラーリはメルセデスとの差を縮める可能性がありますが、逆にハースに喰われてしまう可能性もあります。これまでの調子だとガスリーはかなり厳しいかも。頑張って欲しいですね!

タイヤに依存する今のF1は何だか納得出来ません。

タイヤはコンポーネントの一部であって脇役的な立場だと思うんですが、今のタイヤは「使いこなしてみろ!」的な上から目線で、健全な競争力を害していますよね。

ワンメイクの弊害もありますが、FIAがピレリに「ライフの短いタイヤを作ってくれ(真偽は不明)」とオーダーした事で拍車が掛ったように思えます。

私が考える本来のタイヤメーカーの役割は、コンパウンド毎のグリップ性能とライフを提供し、「崖」に関しては出来ればレースの意外性を考慮して有ってもいいのかなと思います。

V8でローパワーの頃はよかったのですが、車重が増え、ダウンフォースが増え、パワーが増え、とてもとても難しい現状なんですよね。

PIの技術力では正直・・。

現状のタイヤでもタイヤセット規制をなくすとか、Q2タイヤスタートとか、無くせばそれなりに、面白くなると思いますけどね。

任意のセットをなくして常に自由選択、プラクティスでは2セットづつ、予選では6セット、決勝では自由とかね。

マゼピンはお金払ってW08でプライベート練習しているので誰でもっていうのはちょっと・・・

それでも十分に速いタイムですけどね。