2022年から新レギュレーションによるF1が始まります。

マシンの空力学的要素は、アウトウォッシュを消し去る事を目標に定められ、フロントウィング付近で作られる様々なボルテックスが使用不可になっています。

それを増幅するバージボードもありません。

現時点でわかっている事で考えてみました。(ゼンゼンワカンネーヨ)

2022年のボディーワーク

ボディデザインは、今まで縦・横・高さなどで表現される3方向と点々と繋ぐ真っすぐな線によって分けられていました。

これが、曲線なども加えられ複雑化しています。

特に影響を受けるのは、フロントウィング、ノーズ、モノコックになります。

フロントウィングと路面間の距離は広がり、基準面から大幅に上昇しています。(詳細数値わからず;;)

モノコックは、1,800mm→1,850mmとなり5cm長くなります。

長身ドライバーが楽になります、そして上面はコクピット前から水平だったところが曲線を描いて下がっていきます。

これで視界が今までより良くなります。(角田のとっては朗報かな)

ノーズとモノコック下のボディ—ワーク部分は、ほぼありません。

ケープなどに代表されるボルテックスジェネレーターを付けるスペースは皆無です。

空力開発のポイントは?

ナローノーズにして、ノーズ下やサイドにフィン状のパーツを付けれるかどうかがポイントになるでしょう。

ノーズの高さは上限最大まで上げて、このコンセプトモデルの様に、真ん中から取り入れる空気を最大化すると思います。

路面から離れたフロントウィングプレーンをどうするか?

こんなに離れていてはグランドエフェクト効果はありません。ハイレーキで近づけたいでしょうね。

しかし、今までのような左右リンク型ヒーブサスペンションが使えません。

リアが上がったままで、トンネルフロアが機能するとは思えないし、そしてドラッグをどうするのか?

ダウンフォースの増加と共にリア車高を下げる事ができるのか?そこがポイントになる。

リアのインボードサスペンションは、ダブルになる可能性があるかも?一つは衝撃吸収用、一つはダウンフォース荷重用。

レギュレーションを読むとダンパーは、ロッカーを回す運動に対して反対の力を生成する事によってエネルギーを散らす事。

よってダンパーには必ずばね要素が必須となる。

そして、「大きく非対称な減衰力を利用することは許可されていません。」

これにより、設定された速度域(ダウンフォース荷重)で大きく車高が下がるような事も出来ません。

一つのサスペンションでやろうとすれば、リアはふにゃふにゃで走れない。あぁ~難題すぎます。

極めつけは、ハイレーキだとフロントフロアスカートが路面に引っ掛かる事です。

レーキの為に、わざと短くするのか?許されるストレーキも短くなるし、デメリットの方が多そう。

以上の考察からハイレーキは無くなると思っています。

でも、ニューウェイ先生なら何か考えがあるんだろうね・・・。

コークボトルは、狭くなったボディ内部を上手く処理して、絞ったマシンが優位になります。

リアのビームウィングに、出来るだけフレッシュエアーを導く事で、ディフューザー機能を最大化させます。

現行のサイドポッド後端を大きくスラントさせる、ダウンウォッシュの利用も有効だと思います。

18インチタイヤとエキゾーストパイプ

新しい18インチホイールタイヤと現行13インチの違いは以下

- タイヤ外径:670mm→690mm

- フロント幅:305mm→270mm

- リア幅:405mm→405mm

- ブレーキディスク径:F278mm→330mm、R278mm→278mm

ウェイストゲートパイプは、エキゾーストパイプ接続へ戻される。

まとめ

タイヤウォーマーの廃止は、結局出来なかった。

新しいタイヤは、オーバーヒートしにくく、攻め続けられるとドライバーが答えています。

温めるのが大変そうな気もするんですが、オーバーヒートしにくいのはいい事ですね。

レーキに関してはねぇ、はっきり言ってわかりません。

奇想天外なダブルサスペンションは、可能性5%ぐらいでしょうか?

各ロッカーに付けられるインボードサスペンションは、1つだけとは書いていない気がします。

※追記、ロッカーとインボードサスペンションの取付け位置は一つだけと書かれていました。これによりトーションバーの根本を回すロッカーが付けられないので車高制御はほぼできません。

とりあえず、現時点でわかっている事で考えてみました。

レギュレーションを読んでも理解不能な数値が並んでるので・・・ごめんなさい。

コメントであなたの見解をお待ちしています。

詳しいことは全く想像できませんがフロアにエアーを流すためにノーズが上がってカッコ悪くならないことを祈っています

ホイールウイングレットとホイールカバーをどこまでいじれるのかわかりませんが、あそこがすごく特徴でるんんじゃないかなーって思ってます

私にはJINさんが書いてる事の半分も理解出来ないので、見解も何も

でもグラウンドエフェクトって時点でハイレーキが無くなるであろう事は予想してました。

でもストレートはグラウンドエフェクトによるダウンフォースを減らした方が速いですよね。

このあたりのバランスは当然、全てのチームが考えてるでしょうし、凄く単純に考えると車高を浮かせた方が良いって事ですかね。

飛ばない程度に。

ほとんど来年のレギュレーション読まずに予想してますが・・・個人的な意見ですが・・・

レーキは結構付けてくるコンストラクター多いんでは?

比較的簡単に得られそうなリアのダウンフォースと希薄になりそうなフロントのダウンフォース。そしてドラッグ低減とのバランを考えたら可能性は高いと思ってます。

リアのトリックダンパー的なギミックは必ず上位コンストラクターはやってくるハズ。リアウイング付け根も可能な限り曲がるんだろうなー(笑)※ちっこいから効果薄そうだけど。

各メーカの見た目というか開発がすすみそうなのは、ノーズとFウイングの取り付けとエンドプレート付近の空力物が複雑怪奇なものになるかも。

RBはホンダPUは他メーカと比べてコンパクトなことと、冷却にも余裕がある?のでサイドポッド周りもかなりコンパクトになる可能性もあるのか?

外観的に今までのF1マシンから引き継がれる部分は、ほとんど無いと思いますが、

PUが同じモノを積んでいるので唯一インダクションポッドの形状に、面影あるのでは?と期待しております。

特に大型熱交換器をPUの背中に抱える(センタークーリング採用)レッドブル、アルファタウリ、マクラーレン、アルピーヌなどは?

でもサイドポッドの底にグラウンドエフェクト構造(ウィンドトンネル)を確保するため、サイドポッドに熱交換器をレイアウト依存するメルセデスやフェラーリもセンタークーリングにシフトするのでは?

センタークーリング式は、重心が高くなってしまいますよね。

ここに各チームの個性が表れてくると予想しています。

もしかしたらティレル020みたいなノーズが出てくるかも?

ノーズ先端とフロントウィングは、どうなるかな?

X面に凹形状が許されないと書いてあるけど、何処かわからないです。

ティレル020の前モデルだった019がデビューした時は、あのフロントウイングに衝撃を受けました。

見た目の格好良さだけではなく早速性能効果を発揮してビックリ。

若武者アレジが、非力なカスタマーエンジンのフォードコスワースV8で、トップ3のマクラーレンホンダV10やフェラーリV12、ウィリアムズルノーV10を追いかけ回し、時にはコーナーで抜いてしまう様子には驚きを隠せませんでした。特にセナとアレジのドッグファイトは。

その腕前を見込まれて

ウィリアムズやフェラーリからのオファーが殺到。

その後のフェラーリでの活躍?は、皆様ご存知の通り。

アレジだけではなくチームメイトの中嶋悟選手も入賞3回でしたが、

現在のレッドブルホンダのペレスのようにF1キャリア豊富と決勝でのセットアップに定評あってティレルチームからの絶大な信頼もありました。

中嶋選手が高速サーキットのイタリアGPモンツァで6位入賞した事で新ためてティレル019のポテンシャル高さを証明しました。

中嶋選手は、F1デビューの1987年ロータスホンダ99Tのアクティブサスペンションと言い、このティレル019のフロントウイングと言い、何故か?最新テクノロジーを真っ先に導入してきたチーム、マシンに巡り会っている気がします。

ただ唯一、当時のチームメイトが最強過ぎて?泣

今シーズンのメルセデスが、新しいフロントノーズをトークン2に使おうとしてクラッシュテストに挑んだ所、不合格となり採用出来なかったと言う記事が有りましたが、

次の新しいF1マシンに取り入れようと設計し直して再挑戦するでしょうか?

今でも充分細いノーズ(親指ノーズ?)を更に細くするとなると、昔のF1で流行った先端が尖った鋭いペンシル型ノーズに?

これで空気を切り裂くつもりなのか?またまたライバルチームのマシンに接触した時にダメージ与えるためなのか?

このようなペンシル型ノーズは、クラッシュテストに合格出来るか?

疑問です。

スラントノーズよりも、戦闘機のようなハイノーズが好きな自分は、可能ならばまた見たい気がしますね〜。

ハイノーズいいですね。

フェラーリF1-2000が好きだったなぁ。

リヤサスペンションはともかく、

フロントサスペンションに「モノショック」復活させて欲しいです。

グラウンドエフェクトカー(ウイングカー)には、左右車輪を独立させて2本にするよりも、まとめて1本のサスペンションが相性良さそうに感じるのですが?

メルセデスは、ここ数年(2019年以降から)モノショック風のサスペンション(完全な1本では無いですが、左右をリンクで連結させている)を使っていた。

ハイノーズは所謂Tボーンクラッシュが起きた際、

ノーズ先端がドライバーへ向かうことを懸念しての安全措置で段階的に下げられ、

2014年のレギュレーション変更で、先端(中心部)の高さ:500mm→185mm となっています。

※ルール解釈でへんてこな形のノーズが横行し、さらに翌年に細やかな制限が付きましたがw

安全面ということで残念ながら昔のように戻すことはほぼ考えられないでしょう。

サイドのクラッシュブルストラクチャーもむき出しが禁止になるはずです。

サイドポッド前が延長される。

フロントウイングの事ですが、

正面からの画像で真ん中のノーズ先端部分は路面から離れて左右ウイングの端っこ部分だけ路面に近づいて「への字」に見えます。

ティレルのガルウイング、コルセアウイングほどでは無いですが?

グラウンドエフェクトでは、左右サイドポッド底のフロアトンネルでダウンフォースを稼ぐので、フロントウイングの役目役割は単なる整流板でしょうか?(バージーボード類が一切禁止になって使えなくなったので)

もし整流板だとしてもフラップが4枚?もあるので、少しでもダウンフォース稼いでいるのでしょうか?

ウィング自体でダウンフォースを凄く稼ぎますよ。

2008年までのグランドエフェクト効果の無いフロントウィングに戻るのです。

フロアへ真っすぐ正常な空気を導く事が先ず考えられるので、ノーズは許される上限まで上げるのが主流になると思います。

ありがとうございました。

正確な割合は分かりませんが、

グラウンドエフェクトカーでは、

左右サイドポッドの床下で稼ぐダウンフォース量の方が(50%以上)

フロントウイング+リヤウイングで稼ぐダウンフォース量よりも(50%以下)多いでしょうね?

後から知ったのですが、

今シーズンで引退するキミ・ライコネンがF1キャリアでドライブしたマシンの中でも彼自身が気に入っているマクラーレンメルセデスMP4/20のフロントウイングは、形状が逆パターンなんですね。

(この時代のF1を見ていませんでした)

ノーズ先端部分が路面に近くて、ウイングの左右両サイドは路面から離れた「Vの字」なんですね?

このようなウイングでも空力効果として機能するのですね。驚き?

しかもウイング全体の長さが短くて左右タイヤ内側の幅と同じ位?

現在のF1よりも短く見た目がコンパクトで面白いウイングです。

あの時代のウィングは、フロントの左右のみ上昇させグランドエフェクト効果を減少、リアは下降させフレッシュエアーが当たらないようにする。

それによりダウンフォースを削減させる狙いがあった。

2009年にフロントウィング幅が拡大された時、そのあまりの大きさと形から、ちりとりウィングなどど呼ばれました(笑)

今では下位カテゴリーも同じ様に幅広になってしまった。

追突した時に、リアタイヤとフロントタイヤの接触を防ぐデザインとなっています。(後ろのマシンが飛ばないように)

そう言えばコンセプト画像でノーズの先端がメインプレーンとくっついてるやつと、ノーズの先端がメインプレーンまで来てなくて2枚目ぐらいに接続されてるやつがあった気がするんですが、メインプレーンとノーズが接続されてなくて良いならメインプレーン中心部下げてグランドエフェクト得られませんか?そうしたらフロア下への空気も減りますが… メインプレーンと2枚目のフラップの間に隙間開けるとか?w

ウィング要素は全てノーズに接続されなければいけません。

ノーズへのフラップの付け方で、上手い事できる可能性がありますね。

やっぱりそうですよね。このタイプがノーズに接続されていないように見えたので・・・

①ノーズ先端部の両脇に左右別々でウイングプレートを付けるか?

②ノーズ先端部の下部に全体1枚のウイングプレートを付けるか?

この2パターンのいずれかですね。

全体長さ、奥行き幅の条件が同じなら

ウイングプレートの表面積は②の方が多いかと思うのですが?

今シーズンPUのホンダRA621Hは新骨格になったのですが、

車体との接続マウント位置だけが2020年型のRA620Hと同じでなければならなかった(レッドブルRB16とRB16Bのモノコックが同一形状で継続されないといけない規則だったため)

来シーズンから全くリニューアルされるモノコックを新造出来るので

接続マウントの位置も変更出来る。

新しいRA622Hは、シリンダーヘッドカバーの形状が確実に変わるでしょうね?

更にカムシャフトの位置も見直されて洗練されるかも?

PU開発凍結によって、これが事実上の最終型?

エンジンはクランクセンター位置が決まっていてこれ以上低くなりません。

固定ボルト位置も範囲指定があるので、あまり変わりません。

と言う事感じでイコールコンディションを作り出しています。

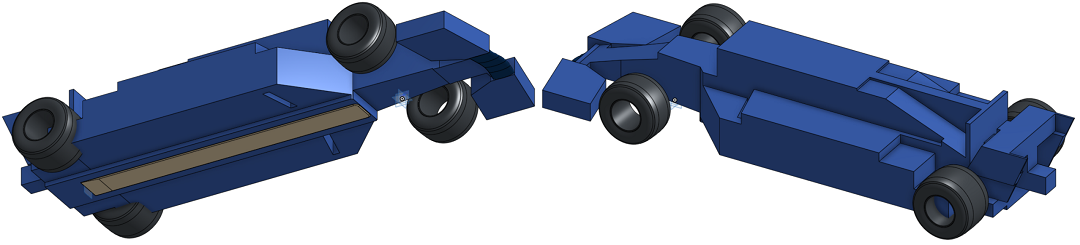

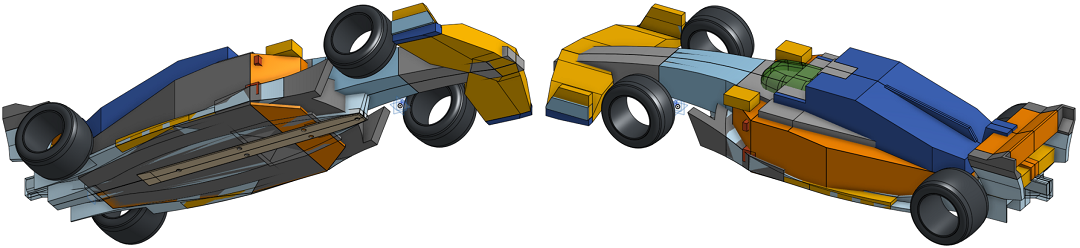

画像だけですが

モタスポGP管理者様のでは、フロントサスペンションが現行と同じプッシュロッド式(への字で両端が垂れ下がっている)、

匿名様のでは、フロントサスペンションがプルロッド式ですね。

逆への字?になっている。

プルロッド式は時々採用される時がありますが長続きしない?

結局プッシュロッド式に戻してしまう。笑

なんだかフェラーリがプルロッド式を出して来るような予感が?

上手く機能すればアドバンテージになるが、リスクにもなる。

プルロッド式での「モノショック」は、まだ一度も実績無いはず。

全チームが全く同じプッシュロッド式だと面白くありません。

実車を見るまで分かりませんが、ワクワクドキドキで楽しみです。

フロントプルロッドはロッカーを回す範囲が狭まるので難しいんですよね。

アップライトのハイマウントも禁止なので、どうでうすかねぇ。

サスペンションを動かすと言うメカニカル要素は、タイヤの温めを考えると必要だと思います。

確かに。

フロントにプルロッド式を使うメリットは少ないですね。

強いて言えばユニットを下部に設置する事で重心を下げられるくらいですか?

それと一概に言えないですが、ノーズ高さを低く出来る(車体全体も)と思うのですが(プッシュロッド式でも可能ではありますが)

マクラーレンMP4/4やブラバムBT55が、フロントにプルロッド式で異様に低い車体(フラットフィッシュ)だったので?

もうペッタンコなマシンは流行りでは無いですね。笑