現行レギュレーションにおいて、レーキアングルを多く付けてディフューザーの効果を高めようとするセッティングは常識となっている。

そして、高いリア車高によって全面投影面積が増加、ドラッグが増加するのは必然となる。

よって、ストレートを走る時は、車速によって増加するダウンフォースでリアのヒーブサスペンションを動かし、リアの車高を下げる事でドラッグを減少させる。

この時、ディフューザーは路面に近づいていくため疑似的な容量が減り、その効果も減少する。

それを一歩推し進め、ストール(失速)させると言う事だが、そんな事が可能なのか?

メルセデスのディフューザーストールとは?

フロアはステップドボトム規制によって、一番路面に近い部分の幅は500mmとなっている。

この部分を路面に近づけて、フロアからディフューザーへの流れを弱める事になる。

ストールとは、曲面に沿って流れなくなってしまう事なのだが、ステップドボトムにおいては、左右のフロアからディフューザーへの流入は止まらない。

そもそも止まらないように、フロア前端で作ったボルテックスをディフューザーのボルテックスに接続している。

メルセデスのディフューザーストールとは、中央500mmエリアを路面に最大限近づけて空気の流れを弱める。

その部分にはステップ面の空気が流入してしまうが、ディフューザーの全体的な効果を減らせる、そしてマシンの後部に発生する乱流を減らす事でドラッグを減らす。

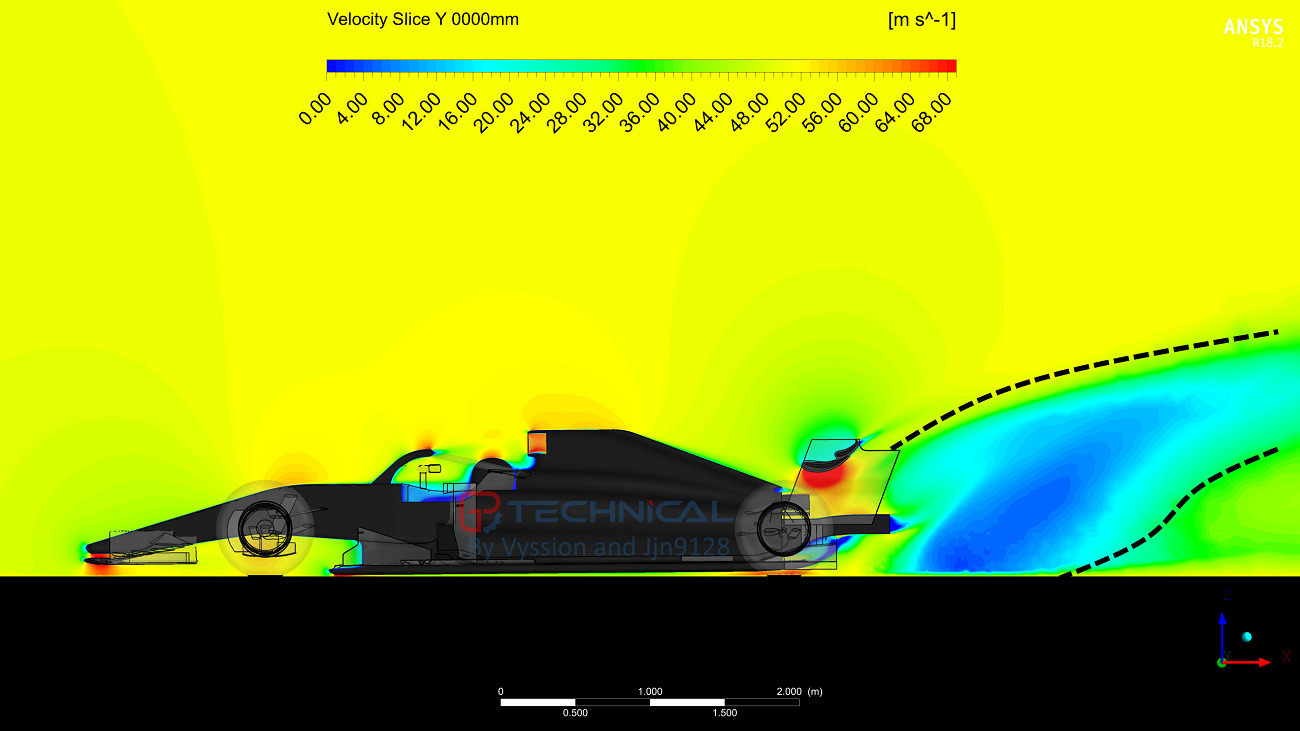

上の画像は、2019年マシンの速度50m/sのCFD、ディフューザーとリアウィングによって出来るマシン後部の乱流部分を表したものです。

この大きさがドラッグの大きさに繋がる。ディフューザーで空気を上方や左右に拡散する効果を減らせば、これが小さくなりドラッグが減るのです。

メルセデスのリア車高下げは、2020年にも確認できている。

2020年ポルトガルGPのハミルトン、速度はおおよそ290km/h以上、レーキ角はマイナス領域になっていると思われます。

このようなセッティングは、トップチームのみならずハースだってやっている事です。

ディフューザーストレーキカットへの対応で、規定以上にカットしてボルテックス発生位置が上方へ移動しています。

ボルテックスの角度が昨年より上向きになっているため、その分ドラッグが増えていると考えられる。

車高を下げる事のドラッグ削減は、昨年以上に効果が高いのかもしれません。

下げる速度域を早める事は、ドラッグ削減効果が非常に高い。実際メルセデスは、トルコGPにて230km/hあたりで一気に下げていた。

リアサスペンションがおかしいと疑惑があるが、昨年から同じ事が出来ているので、お門違いな疑惑である事は明白です。

ヒーブが動き出す荷重数値を変更しているだけにすぎない、セッティング変更の領域となるでしょう。

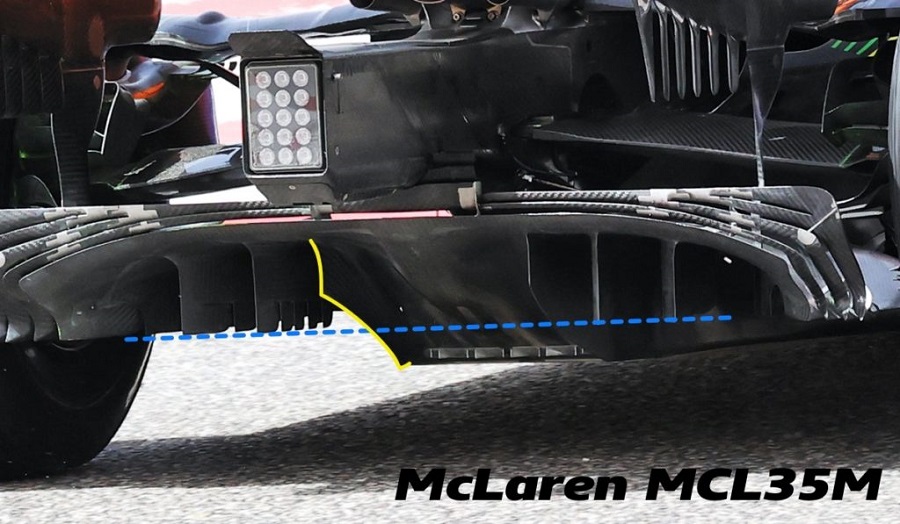

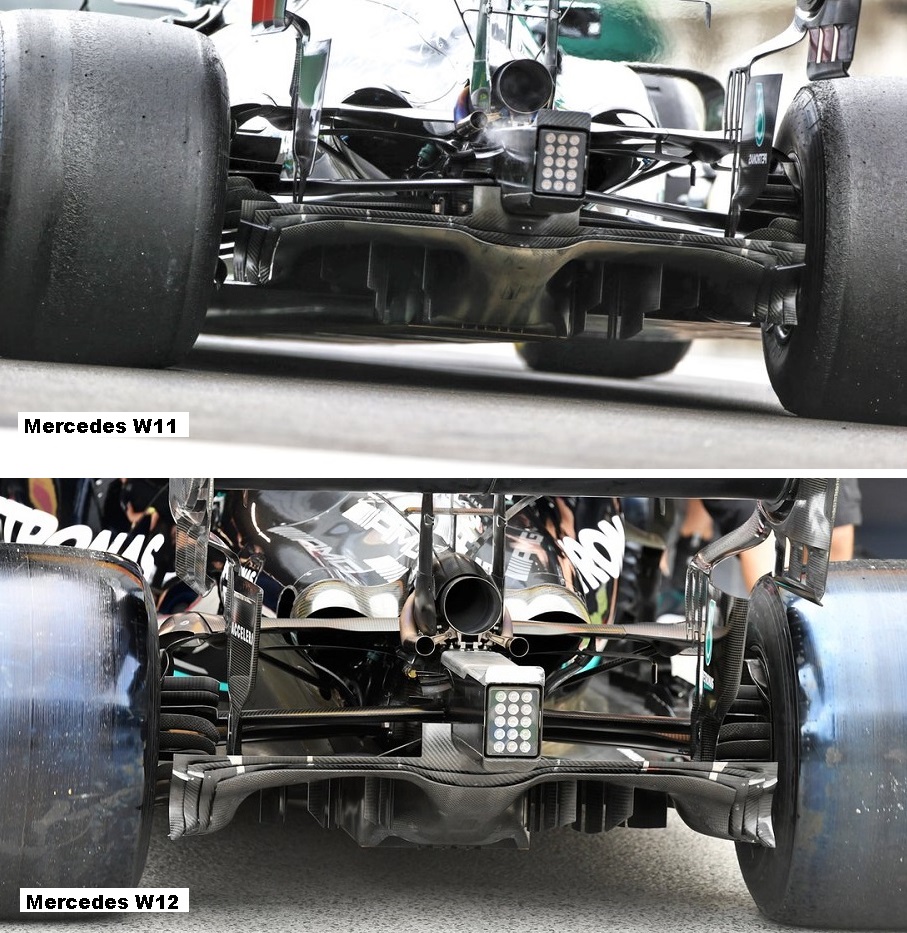

ディフューザーストレーキの比較

規定(ステップ面と同じ高さ)まで長さがあるマクラーレンMCL35Mは以下。

新旧メルセデスの比較は以下。

ディフューザーストールができたフラットボトム

1993年マクラーレンMP4/8のフラットボトムとディフューザー、アクティブサスペンションで車高を簡単にコントロール出来た。

フロアからディフューザーへと折り曲がる部分を、路面に対して20mmまで近づける事で、ディフューザーへの空気の流れを弱め、完璧にストール(失速)させる事ができた。

その効果は、最高速で驚きの+20km/hにもなったのです。

それで、ディフューザーストールは実際のところ可能なのか?

中央部分500mmエリアのみ可能かもしれませんが、それをディフューザーストールと言っていいのか?

本当のストール効果を知っているだけに、私は言えないですけどね。

どこかで、ディフューザーストールさせると高速コーナーでは必要なダウンフォースの確保が難しいのでは?との意見を読んだ気がするのですが、その辺りのバランスが取れて今後メルセデスに有利そうなトラックは何処でしょう?

やはりジェッダ市街地コースでしょうか?

ジェッダは新設サーキット、1/3が市街地なのかな?

そんなところで、トルコのように早くはできないでしょうね。

でも低速とストレートのみなので、決まればでかい。

こんにちは、毎回興味深く見させて頂いてます。

メルセデスのディフューザーストールのコントロールですが、ストレートに入りダウンフォースで車高が下がるのは理解できますが、DRSが開いた途端にダウンフォースが減り

車高が上がったり~下がったりとかハチャメチャにならないんでしょうか?

速度に対して、2乗で増えるのがダウンフォースとドラッグなのです。

DRSによって変わる荷重量の違いは、それほど多いものではありません。

リアウィング自体は全体の25%のダウンフォースを発生、フラップ部分は多く見積もっても10%程度となる。

200~250km/hの速度なら、その10%の違いは5~10km/hぐらいで変わる荷重量となります。

かなり古いレポートですが、こちらを参照ください。

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.msruas.ac.in%2Fpdf_files%2FsastechJournals%2FMay2013%2F11.pdf&psig=AOvVaw1jiL3mZiHqdcANEVNCMZqu&ust=1635625333586000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCPipjtK58PMCFQAAAAAdAAAAABAf

結局のところ、ストールではなくリアの上げ下げって事ですね。

それが速いかどうかだけで。

速いメリットは判るのですが、デメリットは無いのか?気になります。

リアの上げ下げに関しては知識と実績ではレッドブルが抜きん出ている印象でしたが、そのレッドブルがメルセデスほど速い上げ下げは行っていない。

何らかの理由(デメリット)もあるのでは?と感じます。

まぁマシンのコンセプトが違うので、レッドブルのマシンでは速い上げ下げを行うと不安定になるのかもしれませんが。

中央部分だけなら出来そうな記事をみつけました。

https://www.racetechmag.com/2017/08/willem-toet-explains-motorsport-diffusers/

角度20°のグラフを確認すると、40mmを切ると数値が一気に下がっています。

完全に塞がったフェンスが無いので、この通りにはならないでしょうけど。

デメリットは、リアウィングのダウンフォースとの連動なので、下げる速度の調整が難しい事でしょうね。

ダウンフォースが減少するポイントがあり、ドライビングもかなりシビア。

メルセデスの最大レーキ角もレッドブルホンダほど大きくないので、

リヤサスペンション上下↕️ストローク変位量も少ない。

大きくストロークさせるよりも小さくストロークさせる方が反応も早くコントロールさせ易いのかと素人考えで思いました。

フロントはガッチリ固定(ロールロック)、リヤはしなやかにって感じ?

またまたオールドF1マシン「ブラバムBT55」を引き合いに出してすいません。

後で気が付いたのですが、

この時代(1983年フラットボトム規定以降)すでにディヒューザーを全チーム採用していたのですが、このBT55にはディヒューザーが全く存在しません(後部のハネ上げ無くフロアパネルは只の平板)

あまりにペッタンコで車体が低過ぎてディヒューザーを備える事が出来なかったのかと思いました(マクラーレンMP4/4には備えられたが)

ただサイドビューの写真で、ほんの少しリヤの車高がフロントよりも

高くマシン全体に傾斜角が付いていた様に見えました。

静止状態では無くストレート直線区間の最後で

カーボンディスク円盤が赤熱していたのでフルブレーキングでマシン自体、つんのめって前下がりしていただけかも知れないです。

確認しようと思ったら画像が無かった;;

しかし、長いマシンですねぇ、BMW直4ターボでなんでこうなるんだろう。

ホイールベースも長い感じで

ドライバーのシートポジションもフロント寄り(ノーズの突き出しも短い)で、本当にマシン全体が長く見えますね。

ターボエンジン自体は大きくないと思うのですが燃料タンクに占めるスペース割合が大きい(当時の規定で195リッターでした)

カラーリングは、今のアルファタウリホンダと同じで紺色とホワイトのツートーン、メインスポンサーがタイプライター製造のオリベッティが格好良かったです。

当時オリベッティはF1タイム公式記録も行っていた。

直列4気筒分のシリンダーブロックを傾けて寝かせたまでは良かったのですが、肝心のサージタンク(現在PUで言うところのプレナムチャンバー)が完全にカウルカバーから外側にはみ出して露出してしまっていました(メルセデスPUのカウルカバーのバルジ膨らみは、まだ可愛らしいくらい)

この時代は強大ターボパワーを頼りに巨大リヤウイング(背も高くて幅広く弁当箱みたいな?)に走行風を当ててドラッグも無視してダウンフォースを稼ぐやり方が主流だったのですね。

ディフューザーによって積極的にダウンフォース稼ぐのは、ターボが禁止になって自然吸気エンジンになった1989年あたりからでしたね。

その先駆けがエイドリアン・ニューウェイ氏のレイトンハウスマーチやロリー・バーン氏のベネトン。

ゴードン・マーレー氏は、床下のフロアパネルで稼ぐやり方は取り入れなかった様に思いました。

でもウイングカー時代(1982年以前)かなり過激的でしたが?笑

マクラーレンMP4/8のリヤデッキからの眺めは懐かしいです。

横幅全体に、跳ね上げたディフューザーですが中央部分にモッコリした膨らみありますね。

MP4/7Aでも既に有りました。

確かMP4/8のギヤボックスは横置きタイプ(縦置きタイプだと干渉するので逃がしのために膨らみが必要)

専門誌で見たのですが、中央部分に膨らみを設ける事でディフューザーによる効果が強くなり過ぎるのを鈍化させてマイルドにするそうですね。

レッドブルのハイレーキはフロントの強さを作る事に重点が置かれている。

突っ込み重視!

メルセデスはレーキ下げは加速や最高速に重点が置かれている。

ストレート重視!

レッドブルホンダRB16Bとマックスは、

まるでスズキRGV-Γ500とK・シュワンツにソックリです。

シュワンツはブレーキングによる突っ込みが持ち味。

シュワンツの歴代チームメイト達(R・マッケルニア、R・ハスラム、N・マッケンジー、K・マギー、D・ラディゲス、D・チャンドラー)はRGV-Γ500を乗りこなす事が出来なかったところも似ている。

無冠の帝王と言われていたシュワンツが1993年に初タイトルを取った時のチームメイトだったA・バロスも優勝した。

この1993年RGV-Γ500は、シュワンツ以外のライダーも乗りこなせるマシンに変貌しました。

今シーズンレッドブルホンダRB16Bもマックスのチームメイトであるペレスが優勝1回、ここ2戦連続表彰台を獲得出来るまでになったので、もしかしたらマックスの初タイトル達成が?

直線ストレートで最高速重視のメルセデスは、ホンダNSR500ですね。

ハミルトンはM・ドーハンって感じ?

ヤマハYZR500はコーナリング重視でしたが、

どちらかと言うとレッドブルホンダRB16Bの方が近い。

でもライダーのW・レイニーはハミルトンと同じでリスクを冒さずにポイント獲得するところが同じ。

イタリアのカジバは、完全にフェラーリですね。

J・コシンスキーがルクレールに見えてきました。笑

このシステム自体は去年からあったけど去年はローレーキ過ぎて変化に気付きにくかったのに対し今年はメルセデスもレーキ付けてるので変化に気付きやすくなったってのとメルセデスも去年は手の内を見せてなかったのを今年ハッキリさせたってのもあるんでしょうかね

メルセデスの油圧車高管理は、2017年のヒーブサスペンションをもう一つの油圧系統で管理する2重管理の禁止から進化していたのでしょう。

フェラーリの18,19にあった謎のパワーアップに対抗するため、シビアなセッティングに挑戦し続けていた結果じゃないでしょうか?

そして、フレキシブルウィング監視のバックビューカメラの公開が多くなり発覚した。

フロントノーズやバックビューカメラは、ちょっとでも情報量が多くグレーゾーンが映し出される。

F1側は、映像があるのに公開を避けてきたように感じます。

いつだったかは忘れましたが、メルセデス自身がリヤサスペンションに秘密があるんだよって言っていたのを思い出しました。シーズン序盤?昨シーズン?

空気の流れを妨げないレイアウトのことかと思ってましたが、車高の下げ方の事だったのだろうか?

2020年から使っている、リアロアアーム後ろのハイマウント化ではないでしょうか?

ディフューザー上面の流れを妨げないデザイン。

レッドブルが2021年に真似して、ドライブシャフト内臓から分離型に変更しています。

油圧サスペンションは元々メルセデスが圧倒的に先行開発している分野ですしね。

ストレートでしっかりとフロントが上がると言うか、下がらない空力バランスが強みかな?

フレキシブルフロントウィングフラップDF減少と、フロントアーム類のリフト発生バランスが絶妙なんですよね。