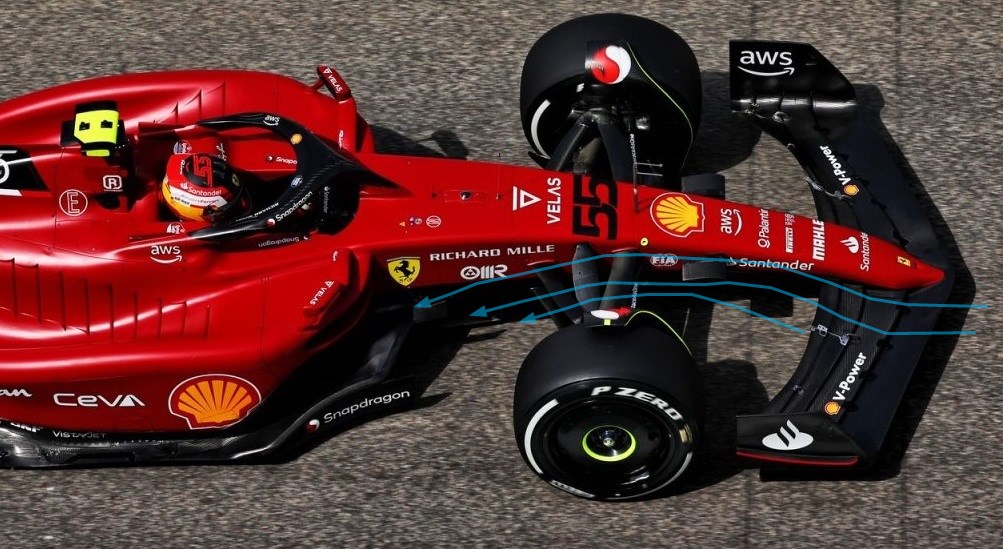

フェラーリの新マシン「F1-75」はアンダーステアが他のマシンより圧倒的に少ない。

フロントのダウンフォースが強い事が特徴の一つです。

フロントウィングが大きめで上がってしまう気流が多い、その後ろは乱れるはず。

なぜ、大きなタブサイドポッドを生かすフレッシュエアーを導けるのか?

今回は、その謎に迫ります。

フェラーリF1-75のフロントウィングとノーズ

フェラーリのフロントウィングは全体的な投影面積がレッドブルに比べると大きいです。

ノーズの下面は中央が凹みディフューザー形状、それを引き出す為の斜めカットがあり気流が上がっていくようになっています。

今年のマシンはアンダーステア傾向である事、これを補うフロントダウンフォースがあるのがフェラーリです。

低速域のダウンフォースが高い=表面実行圧力(ドラッグ依存)が高い事になります。

フロントウィングやノーズで気流を上げる事は、その後ろの気流を乱す事に繋がります。

サイドポッドの上面や吸気口にはフレッシュエアーを導きたい。

これを実現するためにはフロントで上がった気流を下げる必要があります。

サスペンションアームを使って下げるのですが、この点においてもフェラーリは良い回答を示してくれています。

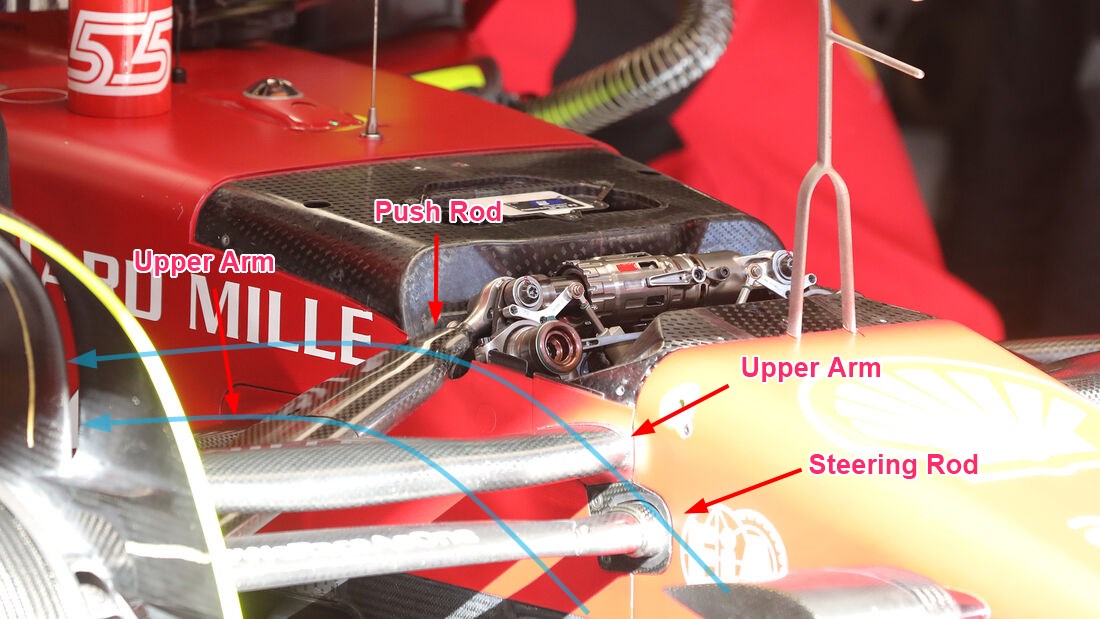

フェラーリF1-75のフロントサスペンションアーム

フェラーリはフロントで上がった気流を下げる為に、アーム類を上部に多く配置しています。

正面から見ると、ステアリングロッドの位置がずれている事に気が付きます。

普通ならドラッグを考えアームの高さと合わせる、アームに内蔵する、重いステアリングラックは下に配置がセオリーです。

ステアリングロッドが中途半端な位置にあり、その後ろに並ぶアーム類で大きな曲線を描いています。

全てのアームがウィングデザインになっており、集合体として大きなウィングを形成しています。

プッシュロッドを維持したのも、この為かもしれません。

フロントウィングフラップ上部が平坦なのも、上がる気流をアームに対して水平を保つ為です。

サスペンション本体やステアリングラックなどの重いパーツが、上に集中する重心の高いハンデよりもこの空力を取った。

レッドブルは上側に配置されるアームを減らす為に、プルロッドにしてステアリングロッドを下に配置しています。

重心を低く、真っ直ぐで綺麗な気流を作ろうとしている。

それに対して、フェラーリは真逆なことをやっています。

この流れが行き着く先は、サイドポッド吸気口やアンダーカットになります。

丁度よく流れが停滞する場所であり、フロントタイヤ乱流をサイドに弾く場所でもあり、流れが悪くなっても問題の無い場所となっています。

まとめ

空力はフロントから始まる!

フェラーリのフロントダウンフォースの強さは、このフロントウィングとノーズによるものだけではありませんが、その根底を担うデザインだという事になります。

マシン全体の良い空気の流れを失わないフロントの考え方でしょう。

レッドブルやアルピーヌ、速さがあるマシンはフロントウィングフラップ上部が低い事がわかります。

跳ね上がる気流を嫌っているのです。

フェラーリは他よりも角度のついたウィングを使いつつも、気流を上手く下げる事でタブサイドポッドの機能を最大限使えます。

なぜ、セオリーを無視するのか?

速いマシンにそれがある場合は、必ず理由があります。

そんなところに気づき周りとの繋がりを考えると、これだと言う回答に辿り着く。

自論ですが、説得力のある内容にはなったかなぁ・・・。

F1の空力開発は本当に面白いです。

フロントの回頭性が良い理由の一つがこれですか。フロントウィングの前面投影面積が大きくても、後ろにダーティーエアが流れてしまうのを制御できると・・・。

これって他チームは、コンセプトを丸コピーしないと追従できないやつじゃないですか。

今年のフロントウィングは上部を曲線にしてねじり、フロントタイヤの内側へ気流を導く必要はありません。

フロントタイヤには大きなディフレクターがあり乱流を導いています。

フラップ上部は出来るだけ平坦に近づけ、綺麗で平坦な流れにする方が良い。

あれれ、やっぱ全部やり直さないと追いつけないか。

プルロッドにしたレッドブルには絶対に真似出来ない方法ですね。

勿論、プルロッドだからこそ出来る事もあるはずなので、違う方法で追い付いて欲しいです。

これはフェラーリのやり方なので、レッドブルが真似する必要は無いです。

レッドブルはコンセプトが違いすぎます。

ここに来てロリーバーンさんの名前があちこちで取り沙汰されてますね。ニューウェイさんと並び称された天才(奇才)90年代〜00初頭は殆ど二人のマシンのどちらかがチャンピオン取ってました。

バーンさんはニューウェイさんよりも更にウィングカーど真ん中世代ですから今年のレギュ変更に痛く燃えたであろうなアと(勝手に推測)

1982年トールマン(後のベネトンチーム)で、ロリー・バーンがウイングカー設計していたのでしたね。

非力なハート製直列4気筒シングルターボエンジンでしたが、所々で

目立っていました。

1984年F1デビューしたセナが、もう2年早ければウイングカーをドライブしていた?

F1参戦は81年からで、その前80年はF2で無双してました。

フェラーリのフロントサスペンション、

ヒーブユニット中央部の太い円筒中身が気になります。

昨年までイナーター+油圧ダンパー+コイルスプリングを内包してましたが、おそらく単純なコイルスプリングだけかと?

レッドブルやマクラーレンは、プルロッド式なのでヒーブユニットをお目にかかる機会は難しいですね。

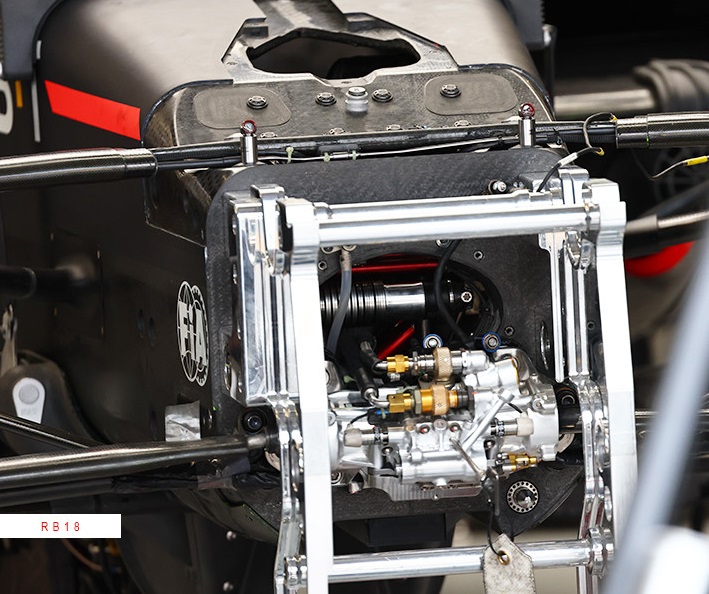

レッドブルのヒーブサス(ピッチングサス)

ワオオー。凄いです。

バルクヘッド手前に飛び出している塊は、ステアリングリングギヤボックス。その後方サービスホールの穴にヒーブユニットのシャフトが見えます。

何枚も重ねられた皿バネ?が見えますね。

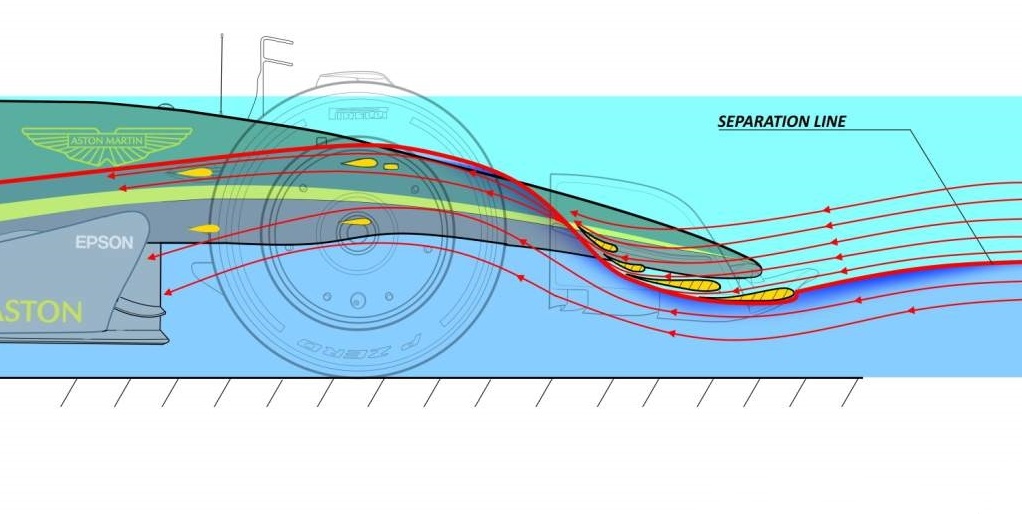

フェラーリもフロアに繋がる空気の入り口(フェンス)を狭くしてるんですね。ただその後の処理がレッドブルと異なる。

フェラーリはトンネル入口フェンスの下側が大きくカットされて、かなり多くの空気が入っていきます。

フェンスを曲げてフロント側ダウンフォースを稼ぎつつ、リア側へ流れる空気量を確保しています。

あの直角に角ばった形はそのような効果もあったのですね、ありがとうございます。しかも渦も作れて一石二鳥、なかなか完成度が高いですねぇ。

そうなんですよね~。Fとは思えない細部の出来の良さ。

バーン様なのか。

ボーディー下部のアンダーパネル先端にボディーと接続されているダンパーがフェラーリとハースにはあるようですが(普段は先端部がカバーされているのでダンパーが見えない)

ボディーが上に動いたときにダンパーが伸びてアンダーパネルの路面とのクリアラスを保つための機構ですか?

このフロントフロア(赤矢印)は、付け根を支点に上下稼働できるようになっています。

非常に単純なもので、路面や縁石に接触した時に壊れないようにする為にサスペンションで固定しているだけです。

この台形のような所だけを、正式名称でフロントフロアと言います。

コクピットがあるところはボディーではなく、シャシー(モノコック)と言います。

路面に限りなく近づいている時は、負圧によって路面側へコンマ何mmぐらいは引き寄せされるかもしれませんが、すぐに路面と接触して火花が上がるでしょう。その時に発生する振動や衝撃を吸収するだけのものです。

ちょうどフロア先端と垂直ダンパーとの接続が切り離しされている状態なので、フロアの先っぽが自重で垂れ下がっていますね。

この垂直ダンパーの中央シャフト部分でフロア先っぽと路面とのクリアランスの初期設定も行っているのでは無いかと?

もちろんマシン全体の車高は、フロントとリヤのサスペンションで決めている。

ハースはコイルスプリングでしたが、ここにもレッドブルは皿バネを使っていますね(使い慣れている?)

軽さです。