2022年モナコGPでは、コース上に止まったマシンを撤去する際にクレーンが使われます。

おかげ様で一番見たいフロアボトムのデザインを見る事が出来ています。

ピットエリアが狭い為にマシンの内部構造も見る事が出来ています。

とりあえず気になったところを確認しておきましょう。

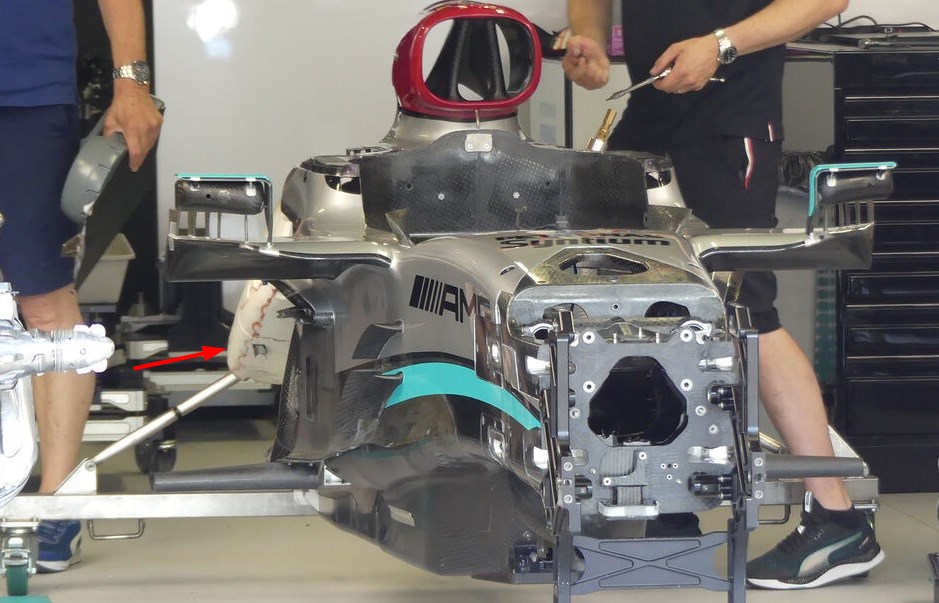

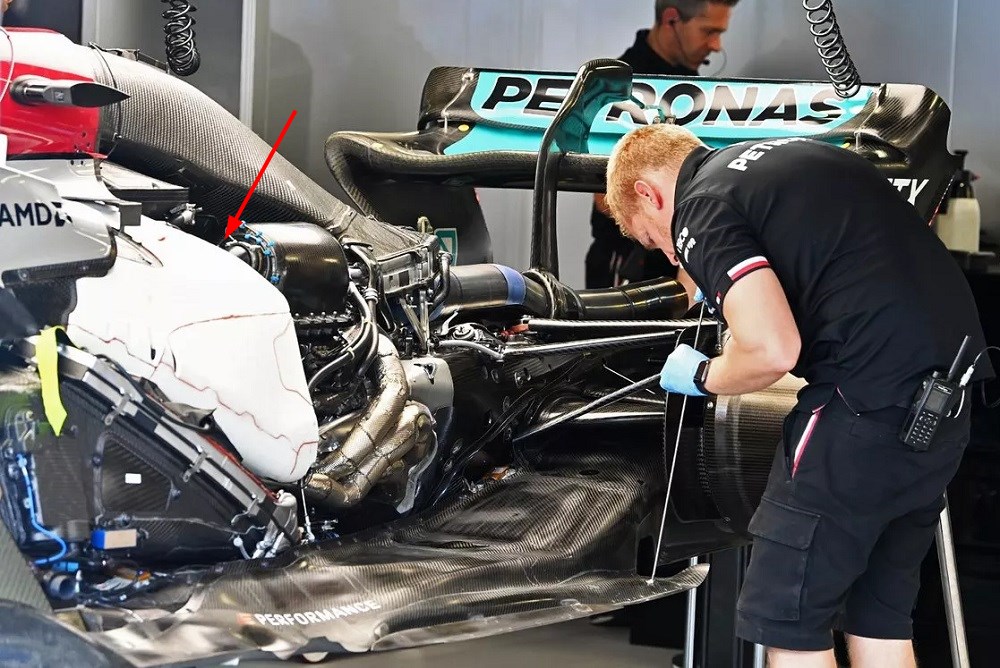

メルセデスW13:モノコック

ラジエーターが取り付けられていないメルセデスのモノコックです。

凄く気になっていた幅の広い燃料タンクの張り出し部分が明らかになりました。

バルセロナ辺りから断熱素材で白く覆われており、狭いサイドポッド内部は更に狭くなっています。

ラジエーターを通った空気がその部分へ当たり、具合が悪そうな内部流路が形成されています。

吸気口が下にある事でラジエーターへ導く空気が不足、フロントウィングや車高の影響を受ける、路面に近い熱い空気、そして張り出した燃料タンクで抜けも悪い。

デメリットが多すぎる・・・。

マクラーレンMCL36:フロア

レッドブルと同じくセンターフラットエリアが広めなマクラーレンのフロアです。

フラットフロアとトンネル&ディフューザーを繋ぐ小型ディフューザーまで同じです。

アップデートによって真似したのかな?

バルセロナから速さを取り戻しつつあるMCL36、課題はドラッグです。

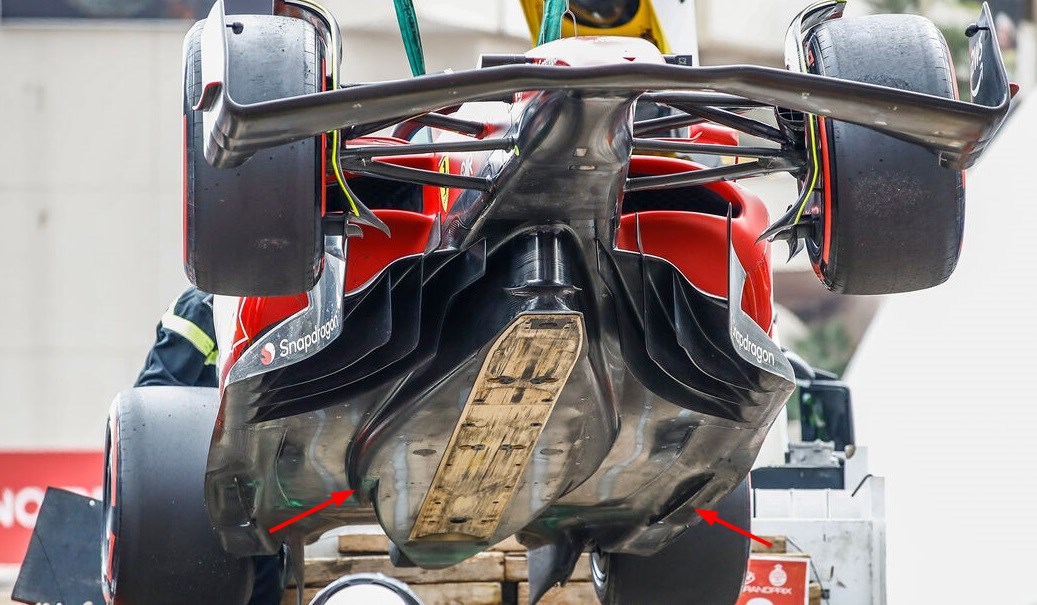

フェラーリF1-75:フロア

こちらもレッドブルを参考に、フラットエリアとディフューザーを繋ぐ小型ディフューザーを追加、フロアサイドにはストレーキ風なキックポイントバイパス流路が作られています。

バルセロナやモナコで見せた速さは圧倒的でした。

レッドブルRB18:フロア

他チームに細かいソリューションを真似されているレッドブルです。

センターフラットエリアの優位性は一度特集したレッドブルですが、前方にもフラットエリアから空気を引き抜く小型ディフューザーがありました。

上の2チームと比べても、よく考えられている事がわかる細かいデザインが数多く存在します。

まとめ

基本に忠実でその概念を突き詰める印象だったメルセデス、突き詰めすぎた結果がこのモノコック。

メルセデスの失敗は、このモノコックが全てを語ってくれています。

今年はもう修正出来ないし、来年用マシンのベースラインも期待できません、早くともチャンピオン争い復活は2024年となるだろう。

マクラーレンとフェラーリのフロアアップデートは、レッドブルを参考にしているのは明らかです。

フラットフロアを上手く活用する事は、ポーパシング対策において重要なところ。

トンネルを活用しすぎれば空気が詰まり流れが悪くなる、だったらそれ以外で負圧を稼ぐと言うシンプルな考え。

未だにポーパシングがなぜ起きるのかわからない方はこちらをじっくり読んで下さい。

ムーンクラフトによるディフューザーCFDの記事です。

重要なポイントは、斜面始点(キックポイント)・車高・角度・垂直版・垂直版で発生する渦流などです。

ディフューザーの垂直版で発生する渦流の回転方向は、ビィブストレーキやフェンスで発生する渦流の回転方向と一緒です。

トンネルフロアの流れの持続性を高める為には、前方から渦流を発生させてディフューザーに繋げる事が必要です。

新レギュレーションの成功例は、今のところレッドブル式のフラットボトムとトンネルフロアのハイブリッドってところですかね。

メルセデスは何を目指したのか?

某技術者のアストンマーチンへの流出は、今年のマシン開発の方向性での軋轢かも?

メルセデスが目指したものはフロアダウンフォースの最大化です。

CFDや風洞では最強だったんです。

ところがフロアの上下左右の変形、サスペンション荷重の許容限界、路面との距離を一定に出来ない事などが計算に入っていなかった・・・。

トップはとれないけど3番目と言うところだけは認めてあげましょう。

結果的にメルセデスは遠回りして寄り道した事になりますが、

来年やり直して全く新しいマシンにするならフロントサスペンションもプルロッド式に?な~んて事も想像してしまいました。

それよりも、やはりハミルトンですね?

それともラッセル優先のチーム体制に?

メルセデスW13の燃料タンクが横方向に幅が拡がったのは、昨年までロングホイールベース主体(最長3700mm)で行ってきたマシン設計が、レギュレーション変更によって標準ホイールベース3600mm以下になったからでしょうか?

水冷インタークーラーも車体センター中心に設置されているので、スペース的に収まりきれ無かったから?

2026年からスタート予定の次世代PUは、MGU-Kの出力を上げて燃料タンクも縮小にするらしい?ですね。

F1マシン電動化の比重を高める?

FIAは、F1マシンを今よりも小さくしたい意向?

エンジンを前にずらしたかった。

ラジエーターをモノコックに押し込みたかった。

以上の2点が主な理由だと思います。

To JINさん 「参りました」

Mercedes W13 の Spanish-GPにおけるBounce or Porpoise現象のおさまりや競争性から、他F1プロ・ジャーナリスト達さんも「アップ・デートにより改善されたであろう」というコメントが多い中、明確に「あれは未だ本物ではない」という考察は、おそらくJINさんしかしていなかったのではという印象です。特に‘How To Build A Car by Adrian Newey’が発刊された以降シーズンからの、JIN氏の考察力は Great job! だと思います。

さて、ここで紹介してくれた Moon craft co.さんによる‘ディフューザー’の解析並びに考察から、このプログで学び忘れていた空力学を再確認出来ました。また、現行グランドエフェクトによるエアログリップについても、基本的 ベンチュリー効果やベルヌーイ定理に則った、車体リア・セクションからのエアフローを掃除機で吸い取る様なイメージの「引き抜き効果」としてDiffuserへ気流及び流速を繋げればいけないというイメージで理解しました。おそらく、今後 Red Bull が有利な点に、特に低速域でグリップが突然Snap;途切れる的な低下を示した初期RB16から学んだ、サスペンション形状が与えるディフューザー並びにエアログリップの効果への重要性が、後期RB16、RB16B & RB18へと受け継がれていると思われる点が他チームが直ぐにはコピー困難な部分でしょうか。

また、RB16Bは速い競争性を有したが Over-steer タイプにより、特にレースで前後タイヤの耐久性に差があらわれ (W12との競争性に苦しんだ点)、それをRB18はより4輪全部で回頭性を得てタイヤ耐久性を増す様なタイプ( Neutral-steer化?)に変更した点が、軽量化後にさらにレースで競争性を示した要因ではという解釈を聞きました(Max選手へCheco選手のパフォーマンスが近づいた要素であるかもしれない)。

Q. リアエンドのディフューザー部で剥離を起こしているとは、本来、前から後方への Vortex 整的渦流が Turbulence = 乱的渦流 化している。また Coanda効果も途切れてしまっているということなでしようか?

コアンダ効果は無いですよ、コアンダ効果の本来の意味は、噴流が出口の曲線に沿って流れる事です。

噴流とは、一部の限られた出口から出す速い気流の事です。

いつの間にか曲線に沿って流れる空気全てをコアンダ効果と言うようになっていますが、間違っています。

レースカーの空力において、流れが速くなるのは行き場がなくなった空気の一つ一つが、我先にと進む事で起こります。

ディフィーザーはその速い空気を元の止まった状態に戻すだけです。

A,キックポイントはフロアで一番狭いところ、狭いところで詰まらせずに流す、その為にやるべきことは数多く存在します。

トンネル内を回転する空気、回転力を上げる事はその流れを持続させる事ができますが、それは一つの施策にすぎません。

空気はエネルギーです。トンネルフロアを一つエンジンとして考えてみてはいかがでしょう?

無駄なく使ってあげれば効率よくエネルギーを取り出せます。

後ろばっかりで使っていては無駄が多い、一種のドッカンターボですよ。前から後ろまでまんべんなく使う事が重要なのです。

回答ありがとうございます。

コアンダ効果(原則は噴流)とエアログリップ基本概念(‘空気の流れは前方先端から始まり後端までの全域で効率よくエネルギーを使用する)を覚えておきます。

日本のメディアでも既にトピックになっていますが、父 Jos Verstappen氏が、‘It starts with the car, which simply doesn’t have the characteristics for his driving style yet. Max has far too little grip at the front axle.’

Max のドライブ・スタイルの特徴をまだ持っていない車から始まる. Max にとってはフロントAxle;車軸のグリップが少なすぎる.” とコメントされている。

RB18はリア側部分のミニディフューザーの処理も気になりますねぇ。

https://www.f1technical.net/forum/viewtopic.php?t=30216&start=1380

それについてはすでに解析しています。

https://f1-motorsports-gp.com/redbull/f1-aero-floor-center-redbull-rb18/

みんなフロアセンターを広げてきて、レッドブルの先見の明には驚かされるばかりですね。

レッドブルはひょうたんみたいにフロア中程からポコっと広がってますが、これも意味のあることなんでしょうかねえ。

他はその部分は真似してきていないようですが。

なんにせよレッドブルの次のフロアアップデートが楽しみです。

まあバクーでDRSを直せるかも気になりますけどw

https://www.formu1a.uno/ferrari-le-vere-novita-sono-al-fondo/

イタリアの記事ですが、フロアのミニディフューザーやそこからキールへの流れなどが解説されていますね。

マイアミで採用されなかったロードラッグリアウィングをバクーで導入するようですし、フェラーリが強くなっていきそうです。

スキッドブロックの擦り方がそれぞれ違っていますね。

マクラーレンは全然擦ってない。車高が高いのかな?

フェラーリは前後とも同じような擦り方で車高が変わっても姿勢は保ってるような感じ。

レッドブルは前と後ろに分かれていて、ブレーキングでフロント側が擦って、

加速時にはリア側擦ってる感じでしょうかね。

メルセデスも観たみたいな。

F1とか速いレースカーは、基本的に荷重移動程度では車高はほぼ変わりません。

車高はダウンフォースによって変わるので、フロアを擦るのは高速走行時になります。

マクラーレンMCL36のフラットエリアは、少しR曲線あるもののスクエア四角っぽい?

対するフェラーリF1-75は、涙型アーモンド風?

形状に各チームの個性が有って見ていて楽しいです。

やはりレッドブルがベンチマークなんですね?

メルセデスのモノコック、パーツが全て取り外された丸裸?笑

センターフロアのフラット部分+左右サイドポッドのベンチュリートンネル部分を、如何にバランスよく組み合わせるが今後のテーマ課題になりますね。

むやみにサイドポッドのベンチュリートンネルに頼り過ぎは良くない事が理解出来ました。

ウイングカー→フラットボトムカー→ステップボトムカー→ステップボトムカーのハイレーキ化→ウイングカーとステップボトムカーの複合ハイブリッド→次は?