2022規定F1は、多種多様なマシンデザインを生み出し、大変楽しい始まりです。

良いマシン、悪いマシン、比較していくと段々と必要な空力ソリューションが見えてきます。

トンネルフロアは強力な負圧を発生、その強力すぎる負圧をどのようにコントロールするのか?

ボディ表面の流れにも気を使わなければならず、全体的なバランスが凄く重要になっています。

特に必要なフロントダウンフォースは、フロントフロアの負圧で作られます。

フロアフェンスの乱流とその影響、全体的なダウンフォースバランスを考察します。

フロアフェンスとフロントフロアの負圧

トンネルフロアの入口となるフロアフェンスは多くの異なるデザインを生み出しています。

現状、わかっている事を箇条書きにします。

- フェンスの曲率の強さでフロント負圧が増加

- フェンスの曲率の強さで排出渦による乱流増加

- フェンスの排出位置が手前だと乱流増加

- トンネル入口面積の増加で全体負圧が増加

- トンネル入口直後の絞りでフロント負圧が増加

フェンスは曲率が大きいと路面側へ空気が乗り越える事によって負圧が出来ます。

フロア入口は ◣ のようになっていて、広い空間から狭い空間になる事によって、流れが速くなり強い負圧ができます。

フロントダウンフォースは、フェンスとフロントフロアの形状によって強さが変わります。

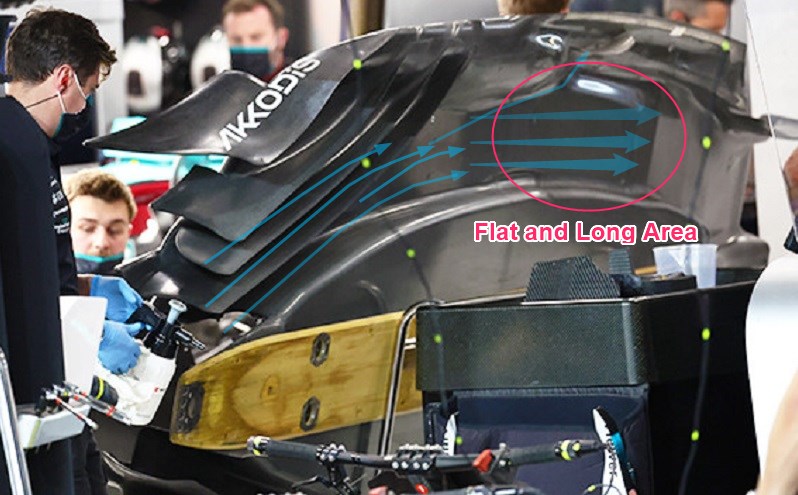

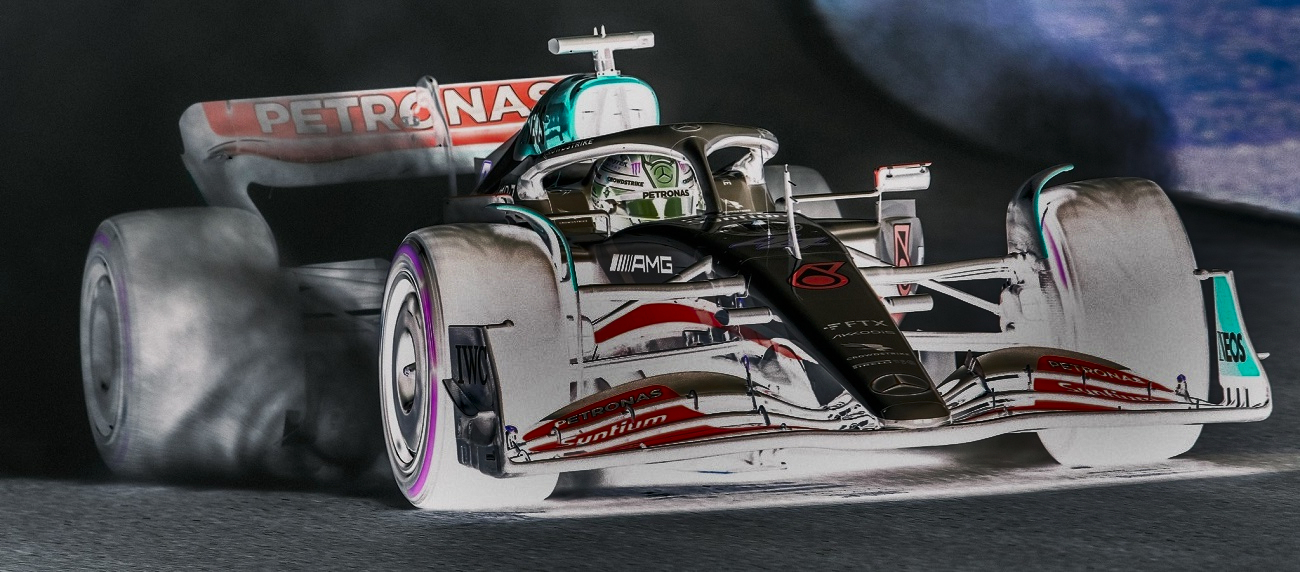

これはメルセデスW13のフロアですが、フェンスは曲率がほぼ無く排出位置は手前、緑色部分のトンネル入口面積は広くフロントフロアはなだらかに低く広くなっていきます。

これではフロントフロアでの強い負圧の発生は見込めません。

ハースを見てみましょう。

ハースのフロアは水色の部分が一旦低くなっています。

トンネル入口が大きめで空気は急に狭くなる水色部分で速く流れる、それを抜き出すために後ろの赤色部分は高く広くなっています。

これにより、フェンスの負圧と共にフロントフロアダウンフォースが高まります。

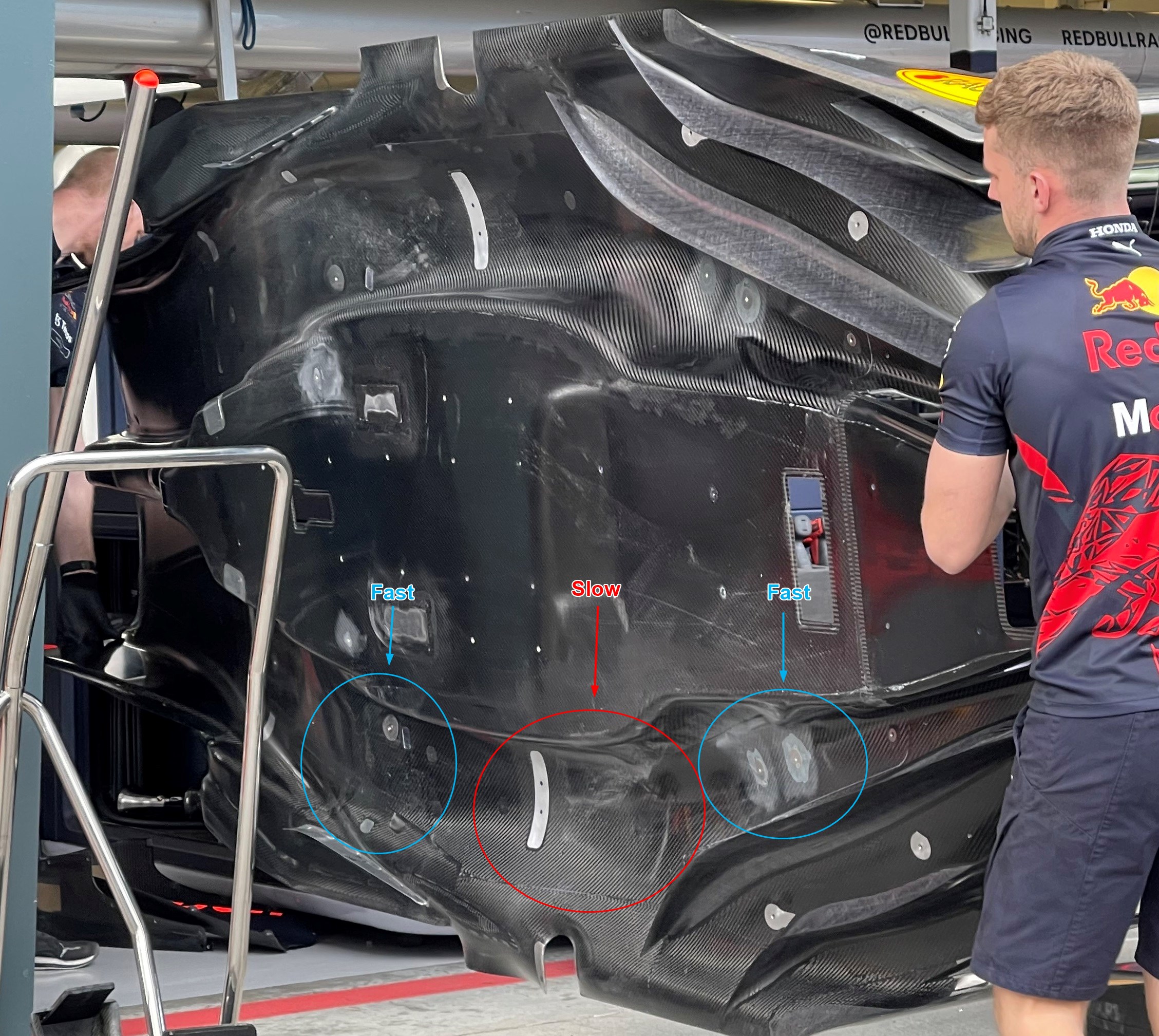

レッドブルを見てみます。

レッドブルのフロントフロアは、トンネル入口から入る空気が少なく、緑矢印部分で一旦狭くしています。

これにより流れを速くするのですが、それを高める為に赤矢印部分を広くしています。

その広い空間には、第2トンネルから速い空気が流れ込んできます。

この二つの負圧でフロントフロアダウンフォースを作っています。

何ていう作りなんだ・・・。

トンネル内の空気の流れは、フロントフロアで1回狭く(速い)、ミッドフロアで広く(遅い)、リアディフューザー手前で狭く(速い)と2段構え構造になっています。

フロントダウンフォースが欲しい、そしてリアダウンフォースも欲しいとなるとこうなるんでしょう。

ハースとレッドブル、形状は違えど考え方は一緒です。

メルセデスをもう一度見てください。

青色部分の低いエリアは長く、前からディフューザー手前まで伸びています。

その部分はある意味フラットフロアで、速い流れが延々と続き強力な負圧エリアが出来ます。

後ろの負圧ゾーンが圧倒的に多い事がこれでわかります。

トンネル内部を流れる空気、空気をエネルギー体と考えれば、レッドブルやハースは40%を前方で使い、60%を後方で使うイメージです。

メルセデスは前20%:後80%といったイメージになります。

フロアフェンスの乱流とサイドポッド

フロアフェンスの排出空気は、大きな渦を発生させています。

一見すると綺麗なボルテックスかと思われるでしょうが、これは単なる乱流となります。

機能するボルテックスとは、もっと細くてエネルギーが高いものです。

乱流とは進行方向に流れが遅く、負圧な空気です。

雨で見えたその流れを確認してみましょう。

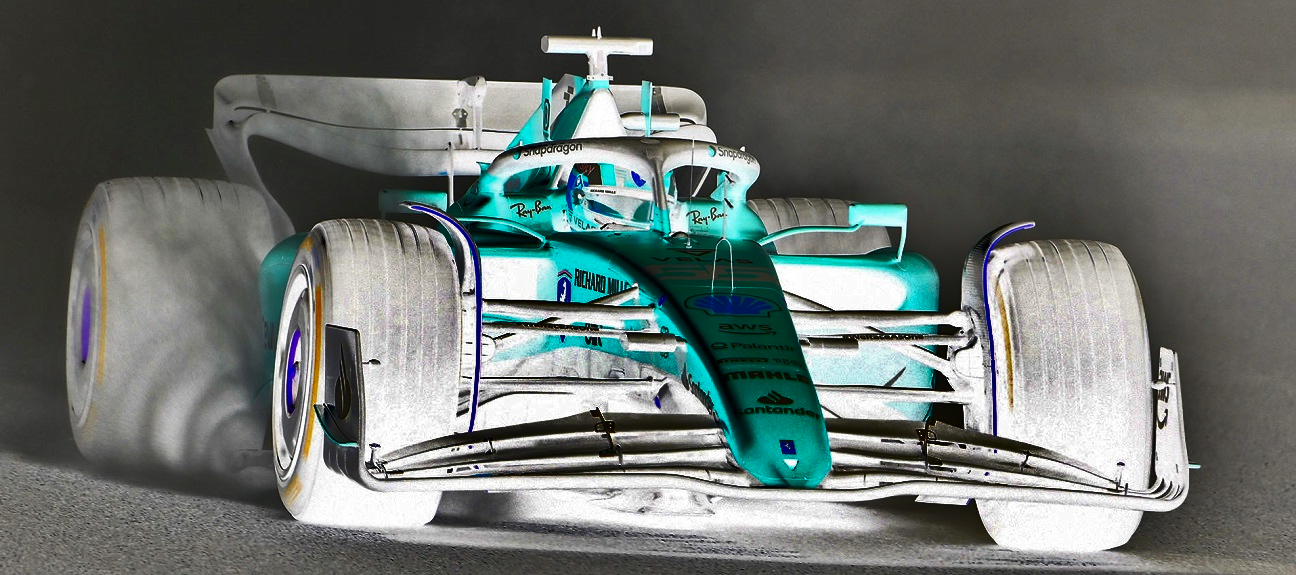

マクラーレンMCL36

サイドポッドの無いボディ後ろに、乱流が入り込んでいます。

メルセデスW13

アップデート前のサイドポッドですが、ボディ側に乱流が入っています。

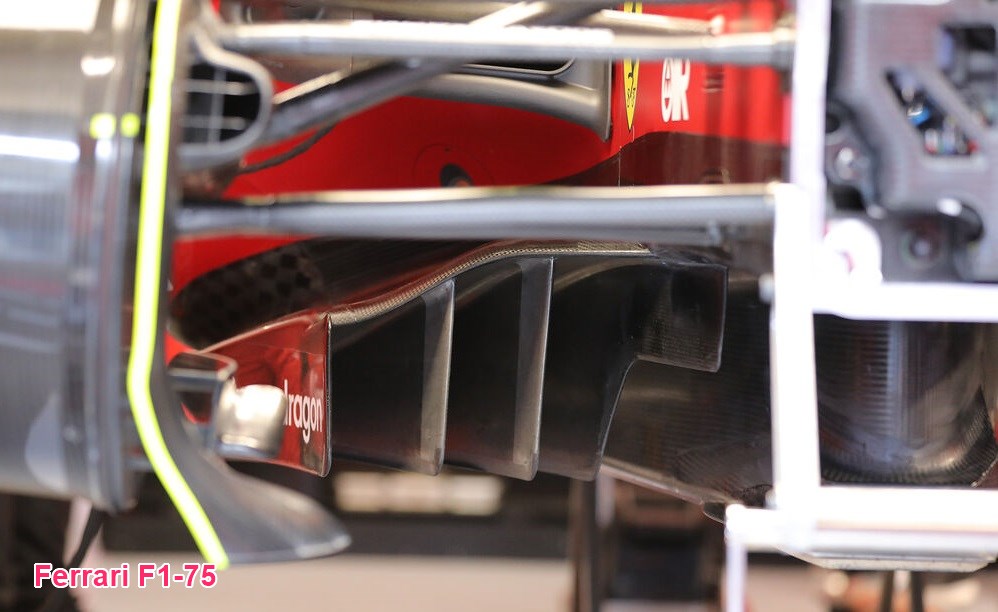

フェラーリF1-75

渦巻く乱流を長く高いサイドポッドを使ってボディ側に流れないように弾いています。

レッドブルRB18

サイドポッドがアップデート前ですが、渦が少なくリアタイヤへ向かっています。

レッドブルはフェンスを大きく曲げる事無くフロントフロアダウンフォースを作り、ストレート構造の長いフェンスによって乱流を低く小さく抑え込んでいます。

新しいサイドポッドは側面に下がる流れが発生するので、これを更に抑える事になるでしょう。

この乱流はボディ表面に大きな正圧を発生させます。

速度の上昇と共に大きくなって、ボディ表面に流れこみます。

それによってダウンフォースを作りますが、ドラッグの増加にも繋がります。

[pc]

[ad#ad-3]

[/pc]

[sp]

[ad#ad-2]

[/sp]

ダウンフォース:負圧と正圧のバランス

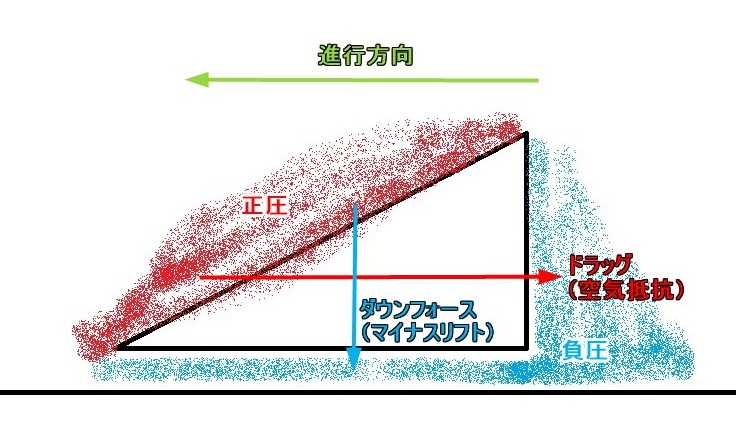

空気の流れを変化させて、力の方向を変える事が空力です。

簡単な図を作ってみました。

力は、正圧(流れが遅いor空気が濃い)⇒ 負圧(流れが速いor空気が薄い)の方向に発生します。

前方に空気が当たって流れを妨げているからドラッグになるのでは無く、進行方向とは逆の力が発生するからドラッグになる。

空気の粒一つ一つが持つエネルギーが、マシンにどのように作用するのか?

空力を考える時のポイントは、風がマシンに向かってくるのではなく、地面に置いてある空気の塊にマシンが当たっていくと考えましょう。

負圧と正圧の発生ポイント

強い負圧と強い正圧の発生ポイントが、ダウンフォースのバランスを作っています。

トップ3チームの負圧と正圧の発生ポイントをF1TECHNICALにあるCFDデータを元にイメージしてみました。(ウィングなどは除外)

青が強い負圧、赤が強い正圧の発生ポイントです。大きさを極端にイメージしています。

フェラーリは、タブサイドポッドで作られる正圧が中心寄りでマシンを押し付けます。

しかもこの正圧は、周りの流れに乱されにくく安定しています。

タブサイドポッド自体が第3のウィングになる、全体的なバランスは前寄りになります。

レッドブルは、大きく太いビブ(旧Tトレイ)で正圧を作り、異質なフェンスとフロア構造で負圧を作ります。

リアはサイドポッドとディフューザーで▽状になる所に正圧があります。

全体バランスはとれていますが、フェラーリと比べるとフロント側が弱いです。

メルセデスは、リア・リアでリア寄りです。

マシンのディフューザー後ろには大きな負圧ゾーンがありますので、ボディの大きな正圧との位置関係によって、おのずとドラッグも大きくなります。

強力すぎるリアダウンフォースによって、サスペンションが耐えられずに縮み、ポーパシングが250km/hぐらいから発生してしまいます。

まとめ

フロアの負圧とボディの正圧の発生ポイントを分析・考察してみました。

今のマシンの現状に近づけるようにイメージしています。

アンダーなマシンでウィングに頼らないフロントダウンフォースを作るには、フロントフロアの負圧がポイントになります。

そこで負圧を作るにはフェンスの使い方とトンネル形状が重要となる。

フェンスを曲げれば排出される渦状の乱流が増加してしまう。

乱流はマシンの中心に戻ろうとする為に、ボディ表面の流れを乱し大きな正圧を作る、その流れを制御する事は難しいです。

長いサイドポッドはそれを弾く効果があります。

レッドブルはフェンスを曲げずに排出渦を小さくして、フロアと路面をシールする昨年のサイドフロアボルテックスの考え方を再現しています。

その為にフロントフロアの負圧が不足、全体の負圧も不足してしまう。

空力は全体のトレードオフによって成り立つものなので仕方がないジレンマです。

メルセデスは強力な負圧の発生に囚われすぎて全体バランスを見失い、今の状況に陥っています。

車高を低くすればストール、高くすればフロアの負圧が不足する。

完全なレーキ制御ができないサスペンション規制。

前後ダウンフォースバランスを変えられない事によって(ターンイン時は前・高速域は後)、全体的なバランスが非常に重要となっている2022年レギュレーションです。

油圧車高制御・イナーター、これらに頼り切っていた思想は崩壊しています。

無くなった規制が悪いのではありません、それに対応できないチームの失態です。

振動して不安定なF1マシンは見ていて気持ちがいいものではありませんが、ドライビングが楽だなんて言うドライバーは居なくなるでしょう。

ドライバーの差が表れるF1、体力勝負が表れるF1に少なからず戻っています。

とりあえずトップ3予算チームを比較してみましたが、まだまだ色々な組み合わせが存在しています。

新たな画像が集まり次第、更なる考察してみようと思っています。

コメント Comments

コメント一覧

じゅんた がコメント

2022-04-09 23:21

今回も非常に解りやすい解説ありがとうございます。

メルセデスのマシンが安定する方法ってフロアの変更しか無いように思えますが…。

今回もアップデート無しですし、ラッセルが今の僕達には試行錯誤している余裕は無いから、修正出来るパーツが出来た時に投入する。

試行錯誤の為のアップデートは無い。と言ってますので、恐らくフロア変えると予想してます。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-04-09 23:44

おそらく、フロアだけでは、あのサイドポッドは機能しません。

・サイドポッドの変更がポーパシングを助長した。

・リアウィングフラップを削ったらポーパシングが減少した。

この二つはメルセデスのエンジニアが言っています。

とりあえずやれる事はビームウィングを寝かせてリアウィングメインプレーンを薄くする事です。

とりあえず車高を下げなければ何も始まらない。

ドラッグの少ないDFはフロアなので、発生総量を変えずにドラッグを減らせます。

がコメント

2022-04-09 00:55

今シーズンからホイールベースの最大長3600mmと規定されたので(最小長は規定無しと言う事でしたね)

全チームともサイドポッド全長自体は一定のはず?(多少は長い短いはあっても大きな差は無いかと?)

あとは全長の区間割合ですね。

入口区間(拡い)→中間区間(狭い)→出口区間(拡い)の比率?

区間長さによって入口と出口の跳ね上げ角度も違ってくる?

ここにチームの個性、コンセプトの違いあるかと思います。

車重や変動などの条件によって一概に言えないのですが

ポーポイズ現象は発生しても「良いパターン=振り幅が小さく小刻み」「悪いパターン=振り幅が大きく収束しない」と思うのですが?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-04-09 01:04

ポーパシングは、トンネルフロア・リア側の路面に近い部分の面積に比例します。

今のところわかっているのは、メルセデスが最高面積、次にウィリアムズです。

面積が広ければ、ストールする速度が低く、復活した瞬間の強さも大きい、その上下運動エネルギーはかなり大きいです。

がコメント

2022-04-09 01:28

なるほど。メルセデスは上限目一杯まで面積稼ぐ方向なんですね?

それにしても画像のフロアパネルを見れる機会なかなか無いですが、

いくらカーボンファイバー材質と言っても昨年までのステップボトムのパネルよりも頑丈で重く見えます?

普通の平板よりも成形が大変そうですね。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-04-09 01:36

トンネルを形成する位置は決まっていますが、高さの規制のみ、路面にいくらでも近づける事が可能です。

フルフラットでも許されます。するバ〇はいないでしょうけど。

それだけ自由度が高く、回答は無数です。

トンネルフロアは昨年の2~3倍の重さがあります。

pfuto がコメント

2022-04-09 01:56

うーん。この記事の内容は他の日本語はもちろん多言語でも見てないですね。

簡単に分かりやすく書いてくれておりますが、かなり踏み込んだ内容に脱帽です。

今年のF1は、近年停滞気味(?)だったF1の技術開発競争の中でも特に興味深いですね。予算制限があることでそれに拍車をかけている気がします。

個人的には、もちろん応援しているチームやドライバはおりますが、一番楽しい部分を紐解いてくれてありがとうございます。あ、前記事のインタークーラの話もナイスでした(笑)

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-04-09 02:50

お気遣いありがとうございます。

正解率50%を目指しています(笑)

がコメント

2022-04-09 04:13

そういえばフロントフロアってオープンソースでしたよね

コンセプトが違うから意味ないかもしれませんが、まるっとコピーできないんですか?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-04-09 09:36

レギュレーションで示される、フロントフロア構造とは、ビブの下にあるサスペンションでつながってる旧Tトレイだけの事のようです。

記事では、フロアの前半部分をフロントフロアとしています。

その方が自分も読者様もイメージしやすいと思ったのです。

ただ、それだけです。

エアロダイナミクスに関するものは、すべて独自でなければならないです。

がコメント

2022-04-09 04:19

フェラーリは去年、空力のエフェクトが小さいコースでは速かったから、今年のマシンでもメカニカルグリップ重視にしてるようにも見える。

メルセデスはもちろん、レッドブルもどちらかというと空力側を重視する傾向にあるから、しばらくフェラーリに追いつくのは厳しそうな気がする。

がコメント

2022-04-09 04:50

いつもながら素晴らしい記事ありがとうございます。

今回は、いつもにも増して重要な部分を分かりやすく解説していただいて、今年のキモの部分が各チームどう違うか理解できた気がします。

ただ、フェラーリの安定性が素晴らしく、この結果を予想してあんな奇想天外なサイドポッドを作ったんでしょうが、予想と現実が一致しているフェラーリ開発陣には感服するしかないですね。他のチームが猿真似でなくより良い方法を見つけることは出来るでしょうか?

がコメント

2022-04-09 11:12

フロアの負圧発生箇所が前寄りだとコーナリング重視、後ろ寄りだとストレート重視な感じですかね

レッドブルはブレーキング時にハイレーキになるサスでコーナーではフロアの負圧を前寄りにしつつフロントウィングのダウンフォースを稼いで回頭性を得る感じなのかなぁと妄想

その割に回頭性が対フェラーリ比で良くないのは重さで振られてるからなのか

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-04-09 11:28

ハイレーキ(1.5°以上)ではなく、ローレーキ(1.0°ぐらい)にも満たない、レーキ(0.5°ぐらい)が付く程度です。

単純にフロントダウンフォースが足りてません。

フロアフェンスでの負圧量は、フェラーリよりは少ないでしょう。

基本的に流れスムーズなので、仕方がない事だと思います。

がコメント

2022-04-09 12:14

>一見すると綺麗なボルテックスかと思われるでしょうが、これは単なる乱流となります。

開幕前テストのときはこの画像からマクラーレン強いみたいな記事が

あったんですが真逆なんですね

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-04-10 20:50

昨年まではフロアの端の低いエリアで小さな渦が出来て、真っ直ぐリアタイヤへ向かっていました。

トップ2チームが、それを制御している事実が正解となります。

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/car-design/2022-floorfence-sidepod-turbulent/trackback/