新レギュレーションマシンの印象を大きく左右するノーズとフロントウィング。

コンセプトCGやショーカーで多用なデザインがある。

各チームの個性が最も現れる部分となるのは確実です。

バルセロナテストが非公開らしい、これは面白くない!

一度投げ出した考察ですが、ぼちぼち再開致します。

ノーズとフロントウィング寸法

2021年と2022年の主な寸法比較

| 項目 | 2021 | 2022 |

|---|---|---|

| フロントウィング幅 | 2,000 | 2,000 |

| フロントウィング最低高さ | 75 | 100 |

| ノーズ先端から50mmの高さ | 235 | 235 |

| ノーズ断面積 先端から | ⇩ | |

| 50mm地点 | 9,000mm² | |

| 150mm地点 | 20,000mm² | |

※ノーズの断面積9000mm²は、54mm半径の円、95mm辺の四角形、ぐらいの面積となります。

https://www.formula1.com/

ショーカーのフロントウィング全体が高い位置にあると感じたのは、基準面からの高さ75mm→100mmになり25mm上がっている事が原因です。

ノーズ先端から50mmの高さは235mmで変わらない、フロントウィングは左右4つのセクションが許される。

この4つのセクションは閉じている必要があるため、すべてノーズに接続されなければならないと考えていましたが、これは間違いでした。

https://www.formula1.com/

このCGモデルのように、ショートノーズでフロントウィングの一番前の中央を100mmの高さにした場合、閉じるという表現は左右のセクションを繋げる事になります。

ウィングの最低高さ100mmとノーズの先端部分には、ステーなどで繋げるデザインが許されないので、このように離れた状態になってしまいます。

ノーズの先端は凹状に開いた部分は許されない、空気を通過させるような穴やSダクトは使えません。

フロントウィングプロファイル主な制限

- 4つのセクションは、上(下)から見た時に重なっていなければならない。

- 前から2つのセクションはY(車体中心線)から300mm以内で、厚さ25mm以上でなくてはならない。

- 隣接するセクション間の距離は、最も近い位置で5mmから15mmの間でなければならない。

- 各セクションの後端は隣接するセクションに対して、Y500mm以内で15mm離れてはいけない。Y500mm以上では8mm離れてはいけない。

- セクションには、50mm未満の曲率半径は認められない。(R50)

ノーズとフロントウィング考察

ノーズは、2015年に断面積の2段階規定が設けられて以来、全てのマシンがショートノーズを選択している。

これは、2022規定になっても変わらないと思う。

実物大のショーカーのようなロングノーズは採用されないと思う。

このCGモデルのようなショートノーズで、マシンの最先端はウィングプロファイルで構成。

ウィングの最低高さが25mmアップした事でグランドエフェクト効果が低下するため、最も前のウィングセクションは全域で100mmの高さギリギリを狙ってくると思われる。

そしてノーズ自体は出来るだけ高い位置に設定するが、ノーズ周りの隣接するウィングセクションは15mm離れてはいけないので、ノーズ下へ導ける空気の隙間15mmだけとなってしまう。

このショーカーのように、最も前のウィングセクション面積を大きくしてグランドエフェクト効果を高める方法もある。

しかし、ここまで大きくするとフロアへの流れを阻害してしまうデメリットの方が大きくなってしまうだろう。

R50規定の曲率と前のウィングセクションの高さ、そしてノーズとの調和。

これらを上手く組み合わせて先手を取るデザイナーは誰か?

そんなところが注目ポイントの一つとなります。

コメント Comments

コメント一覧

がコメント

2022-01-14 12:47

本文を読んでやっと今更Y250ボルテックスのYの意味と250の意味が分かりました!

もう無くなるのにいまさらー!w

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-01-15 22:09

Y=車体中心線(縦)、X=横、Z=基準面(車体の底)からの高さ

高さは地上高ともいわれますが、厳密には車体の底からです。

しゅん がコメント

2022-01-14 12:54

今年初コメントになります。

色々レギュレーションによってデザインの幅がある程度規制されていると思いますが、個人的にカッコいいなと思う今年の予想マシンCGを見つけたので、実現しそうなデザインか見てほしいです。

個人的には画像の様なマシンなら昔のマシンの様な雰囲気もあって好きだなと思いました!

ddd がコメント

2022-01-14 14:36

ロングノーズとショートノーズの2つのタイプの比較は、いまのところ、アセットコルサのRSS製の有料MODがわかりやすい気がします。

ハイドロニューマチックのハイドロ抜き がコメント

2022-01-15 01:40

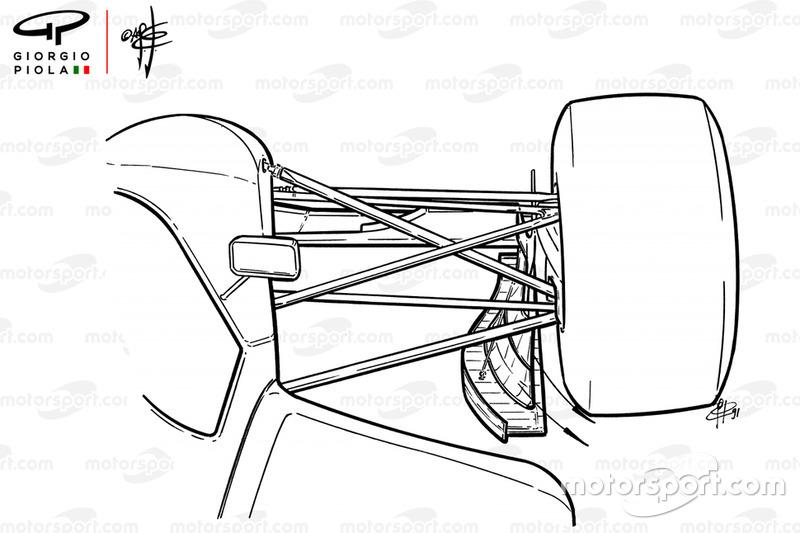

フロントウィッシュボーンのアッパーアームに

ハイマウント型を使っているチーム(メルセデス、マクラーレン、アストンマーチンなど)と

下半角に垂れ下がったヘの字型を使用するチーム(レッドブルホンダ、フェラーリ、アルファタウリホンダなど)がありますが、

タイヤのホイール大径化もあって

両タイプ共に全く違ったアームの形状になるのでは?と期待しています(ハイマウントではない平行型もしくは逆ヘの字型?)

フロントサスペンションにプッシュロッド式とプルロッド式のどちらを選択するかによっても決まってくると思いますが?

それとロアアームのモノコック側接続ポイントがどの様になるか興味あります。今では使われなくなったキールによる接続を再び復活?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-01-15 02:26

ハイマウントアップライトは禁止になります。

アッパーアームの取り付け位置は、ホイールの横回転支点から25mm以内でなくてはなりません。

ロアアームはホイール中心40mm下より取り付け可能となります。

これはフロント、リア共に同様の規定です。

モノコック下には、キール状のデザインスペースはありません。

2022規定よりモノコック&ノーズ下スペースのデザイン領域が大幅に削除されています。

ケープ、ターニングベインなども使えません。

ハイドロニューマチックのハイドロ抜き がコメント

2022-01-15 05:30

ゼロキールと言う事は、これまでどうりロアアームはモノコック側面に直接接続ですね。

1993年マクラーレンMP4/8が、スラントノーズでモノコック下部のキールでロアアームの接続ポイントでしたね。

1992年マクラーレンMP4/7Aの時は、控えめにノーズ持ち上げただけなのでキール無くてもモノコック側面にロアアーム接続する事が出来ました。

当時は、まだアームの垂れ角も無く平行でしたから。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-01-18 07:45

プルロッドは、使いやすくなるかもしれないですね。

2000年のアロウズみたいな成功はあるか?

ハイドロニューマチックのハイドロ抜き がコメント

2022-01-19 03:10

昔のウイングカー時代(1977年~1982年)に、よく使われていたロッキングアーム式(アッパーアームが直接ダイレクトにコイル&ダンパーを圧縮させる)を、プルロッド式に変更したのがフェラーリでした。

この時はプルロッド式が先に使われて1983年フラットボトム規定になって遅れてプッシュロッド式が使われるようになりました。

その後はプッシュロッド式の方が主流になってプルロッド式は少数派になってしまいました(フロントにおいては)

リヤの方はレッドブルがプルロッド式を使って以来、他チームも倣ったのでスタンダード標準になりましたが、逆にリヤの方にプッシュロッド式を再び使うチームが現れてくるかも知れないですね?

重心を下げる事を考えるとフロント、リヤ共にプルロッド式を使うのが理想かなぁと思うのですが。

整備性が良くないと言われるプルロッド式も、現在ではデメリットでは無いですね。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-01-19 06:07

リアのプッシュロッドは、リアカウルの表面上にロッドの付け根とロッカーが必要になります。

スペース的にも空力的にも問題が大きい。

トーションバーをギアボックス前部に立てる今の手法は、理想的な解決方法です。

マクラーレンTAGポルシェターボ がコメント

2022-01-15 06:45

フロントウイングのフラップ枚数の事で教えて頂きたいのですが、

レギュレーションで最高4枚までと規定されていますが、枚数をオーバーさえしなければ逆に減らす事は良いのでしょうか?

画像でフラップ3枚のマシンが写っていたものですから?

コース特性によって枚数4→3→2→1に変更出来るとか?

高速モンツァは1枚、モナコは4枚、あとは2枚と3枚を使い分け?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-01-15 08:06

ありと言えばありですが、1や2はありえませんね。

フラップ調整機能が使えなくなります。

今年は鈴鹿に行きたい がコメント

2022-01-15 08:15

フロントウィング、リアウィングの形状に強い制限が入り、差を出せるのはグラウンドエフェクトの効果をどれだけ最大化できるかだと思ってます。 そのためには、出来るだけクリーンなエアをフロア下に送り込みたい。

22年規定はハイノーズは無理みたいですが、個人的にはフロントウィングのグラウンドエフェクトを妥協して、可能な限りフロントウィング下の空間を大きくする造形が考えられるのかなと想像してます。

N4 がコメント

2022-01-27 02:48

マシンセンターの開口部確保のため、アンヘドラルウィングみたいになるのでしょうか?

それこそティレル025のようなノーズデザインで、025のウィングステー部分を肥大化させてノーズの最小面積を確保、プラス020のようなフロントウィング接続、みたいな。

フェラーリF640シリーズ がコメント

2022-01-31 08:57

少し前にレッドブルRB18がクラッシュテストに不合格だったと言う記事が出ていて、今度はメルセデスW13もクラッシュテストに不合格との事ですが、

この2チームはフロントノーズやり過ぎたのでしょうか?

(素人考えですが昨年以上にナローノーズ化追求し過ぎたせいかと?)

特にレッドブルの特徴であるSダクトですが、これが使えなくなったのでノーズ先端部分の突起が無くなってしまいクラッシュテストで不合格になってしまったのでしょうか?

メルセデスはSダクト使っていないですが、親指ノーズから先端鋭いペンシル型ノーズ?を使ってしまってクラッシュテスト不合格したのか真相不明。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-01-31 09:49

えーと、Sダクトの吸い込み口はノーズ横、ケープの後ろ辺りです。

https://news.yahoo.co.jp/articles/65f17ecbb3be29eb91d09e99a2e0500d53fe0aa6/images/000

この部分は流れが遅くなるので、吸い込んで流れを速くする。

レッドブルの先端穴は、後ろに真っすぐ流れます。

モノコックが前に5cm長くなった、それによりショートにするとノーズが更に短くなるのではないか?

5cm分の衝撃吸収性が損なわれているかもしれない。

両チームは、ショートナローノーズ型だと思われる。

フェラーリF640シリーズ がコメント

2022-01-31 11:40

ありがとうございました。

ノーズ先端にある開口がSダクトの吸い込み口だと思っていましたが間違いですね。

この開口部分ですが衝撃を受け止める構造体も兼ねていますね。

2019年レッドブルホンダRB15のモナコGP仕様が、開口部分を塞いだ普通の突起形状にした事がありましたですね。

多くのチームが突起構造にしているのを見ますとクラッシュテストに合格するためには必要な形状ですね。

メルセデスやアストンマーチン、それにマクラーレンが2020年シーズン途中からMCL35のノーズ先端を親指形状に変更したのも理解出来ます。

早くフェラーリのナローノーズ?見たくてうずうずしています。笑

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-01-31 12:02

あの突起はノーズ先端50mmの長さを達成する為のものです。

ノーズ先端から50mm後方の断面積は9,000mm²という規定がある。

衝撃吸収性については、あの突起にほとんど無いと思われます。

https://youtu.be/guOq9cdFbJA

元ミナルディオーナー がコメント

2022-02-02 12:51

ブレーキダクト下のスカートは面白いそうな開発エリアそうですね

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-02-02 13:15

1993年まで使えたフロントウィングエンドプレートを延長させたものと同じ効果が得られます。

これもターニングベインと呼ばれていたんだったか?

フェラーリF640シリーズ がコメント

2022-02-02 14:12

フロントウイング翼端板エンドプレートの後方を伸ばした「ボーテックスジェネレーター」とか呼ばれていた空力パーツでしたね。

確か1989年フェラーリF640が最初に取り入れたかと思いますが?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-02-03 22:32

1993,1994年まで許されていたエアロパーツが復活するような内容の2022年規定なんですよね。

ディフューザーが大きくなったり、フェンスが許されたりなどもそうです。

色々と排除していった結果、ボルテックス(渦流)を使ってタイヤ乱流を除去するマシンとなり、側方や後方に大きな乱流を作り出してしまっていた。

全体的なイメージとしてはJordan191に近くなるような感じ。

フェラーリF640シリーズ がコメント

2022-02-03 03:15

ジョーダンGPのリヤ3段ウイングは圧巻ですね。

支柱センターピラーも無くしてスッキリした雰囲気です。

当時他チームにも流行していました(高速サーキットのモンツァやホッケンハイムでは、2段目のフラップを省略抜いていましたね)

それにしてもトンネル型ディヒューザー形状も迫力満点です。

それにフロントサスペンションにも、同じく流行したモノショック(ティレルが先に使っていましたが)取り入れていました。

搭載エンジンは、フォードワークス待遇のベネトンが使っている最新型よりも1年型遅れですがV8フォード・コスワースHB供給された。

ティレル同様にV8エンジンで活躍したのですが、残念な事に翌年ヤマハV12にチェンジした途端にパフォーマンスが一気に落ちてしまいましたですね。

ミナルディやティレルのようにバランスを崩してしまって

多気筒マルチエンジン搭載の罠に落ちてしまった感じです。

このジョーダンGPチームが、後のフォースインディア→レーシングポイント→アストンマーチンへと変化したのは後で知りました。

TFR_BIGMOSA がコメント

2022-05-09 10:57

細かいことですが、

>セクションには、50mm未満の曲率半径は認められない。(R50)

3.9.1(ウイングセクション)の

b項に

No closed section may contain any concave radius of curvature less than 50mm

とありますので「コンケーブ=凹み面」の曲率半径制限のようです。

同様に3.9.3(ウイングチップ)のc項iiではウイングチップに設けうるコンケーブ面の最小曲率を20mmとしています。

凹みを設けることによる渦流制御は飛行機の翼や他のスポーツの用品でしばしば見られるものですが、今年のF1はこれを制約しているようです。

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/regulation/2022-new-reg-nose-fw/trackback/