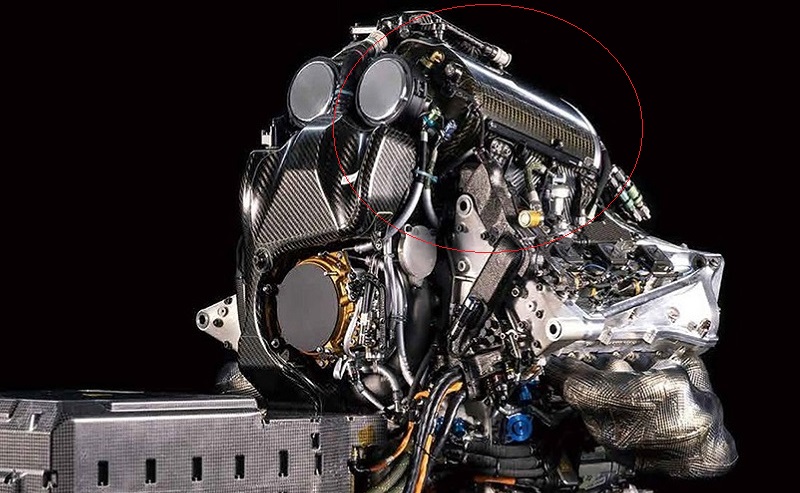

エンジンに過給された空気を均一に送るパーツであるプレナムチャンバー、いつしか円筒状のものがエンジン上部に2つ接続されるようになった。

今年メルセデスが、ボディにバルジを作らなければならないほど横幅を広げています。

何故このような形なのか?今まで考えた事がなかったが、プレナムチャンバー内部にある可変吸気システムを含め調べてみました。

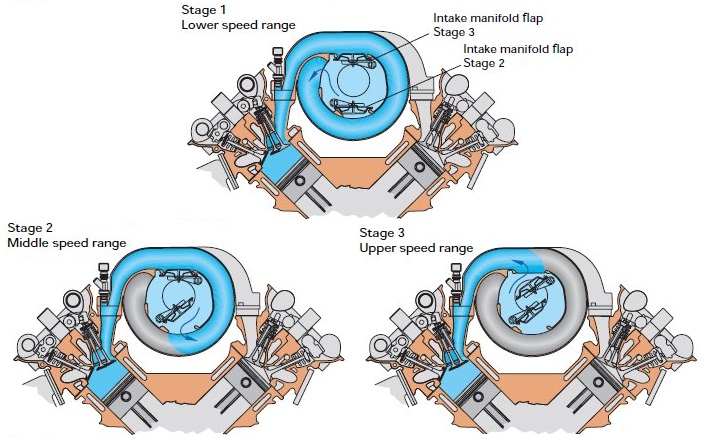

可変吸気システム

F1では過去にも可変吸気システムが使われていた、NAエンジンにおいてエアファンネルを、低回転域では長く、高回転域では短くする事で、全回転域でシリンダーに入る空気の充填効率を上昇させる。可変吸気トランペットとも言われる。

Ferrari V10 F1

Ducati Panigale V4

プレナムチャンバー(サージタンク)

ターボエンジンにおいて、エアファンネルは必要がないものだ、強制的に空気を送り込むパイプが繋がっていればいい。

上画像はNISSAN RB26用のものだが、ごく単純な作りとなっている。

インテークマニホールド+可変吸気システム

可変吸気システムは、ハイエンドの市販エンジンにも使われているので、メルセデス車に使われているものを見てみよう。

スペースを考え、パイピングを回転させ、F1で使用されているような円筒型になっている。

上図は、アウディの3段階に変化する可変吸気システムの図解です。

自動車用の可変吸気システムは、エアファンネルが上下するものでは無く、パイピングの長さをバルブにて調整するものになっている。単純に2本のパイピングで、低回転域では1本、高回転域では2本となるように制御するものもある。

なぜ、低回転では長く、高回転では短くするのか?

吸気バルブが閉じる度に、吸気が行き場を失い壁に当たるように反射、圧力波が生まれます。

圧力波は、長いと間隔が長く、短いと短くなる、その間隔をバルブの動きに合わせる事で吸気を助ける圧力波にする事。これが可変吸気システムを、もの凄く簡潔にした説明です。

F1用プレナムチャンバーと可変吸気システムの推測

F1で使われているプレナムチャンバー+可変吸気システムは、円筒の形状からもメルセデスやアウディに使われている機構と同じようなものだと思われる。

HONDA RA620Hのプレナムチャンバーは、一番後ろから2本のパイピング(後ろの気筒用か?)が伸びている事からも、2経路+多段階切り替えを使ったものかもしれない。

メルセデスの横に張り出したプレナムチャンバー、何をしているのか?

可変吸気システムの改良にほかならないだろう。吸気に関わる流れの制御はシリンダーへ導く気流の強さに関わる、吸気ポートに対してパイピングの角度を変え、理想的なタービュランス流を作り出すなどが考えられる。

副燃焼室を使う直噴インジェクターは、噴射圧力を使ったタービュランス効果を作り出すことが困難なので、インテークマニホールドでそれを補えるのならやろうと言う発想なのかな?

プレナムチャンバーや可変吸気システムに興味がある方は、variable intake manifold、variable intake system などの英語で調べてもらいたい、多様なソリューションを見る事ができます。

※プレナムチャンバーの後ろにダクトがあるタイプは以下の機構になっているらしい。

Inside each plenum, were three forward facing trumpets, their movement back and forwards to varied the inlet tract length.

This lead to contorted inlet tracts to reach back to the ports in the cylinder head pic.twitter.com/rPOBKynBhT— Craig Scarborough (@ScarbsTech) April 29, 2021

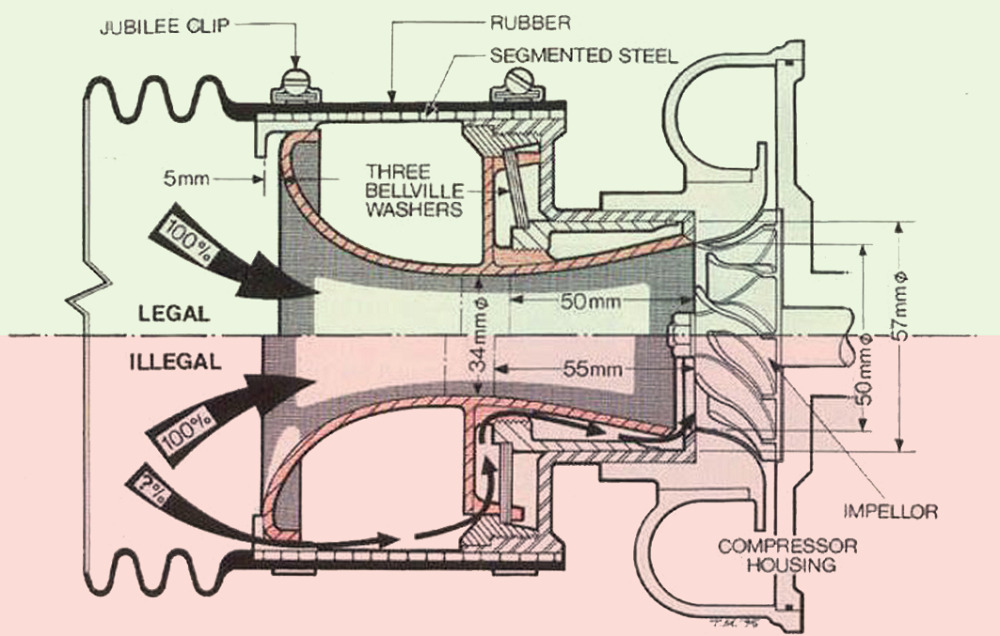

番外編 TOYOTA ST205(1995)

エアリストリクター規定を回避する可変吸気エアファンネルの図解(300hp→350hp)

楽しく拝読しています、最終年のホンダはチャンバーのパイプからMGU-HのCompへタービン空気圧縮再循環流量制御装置を取り入れてブーストを倍増してそうですね。

1.28 コンプレッサーインレット

一切のコンプレッサーに流入する燃焼用空気すべてが通過する閉鎖された断面を持つダクトを含む構成部品。ダクトは、第5条9項にて認められている可変ジオメトリー装置の一切の部分の上流に伸張していなければならない。

レギュレーションで戻す事を禁止されているんです。

あの膨らみの正体はプレナムチャンバー内の空気を更に冷やし、圧縮する為の冷媒含めての構造によるものではないか?と予想してます。

レーシングPUに初めて登場するまったく新しいイノベーション

「熱除去への影響を最小限に抑える」ために「ターボチャージャーに変更を加えた」

https://www.planetf1.com/news/mercedes-engine-innovations/

さ~て、なんだろう?

ホンダPUのプレナムチャンバーは、傾斜角度がキツイですね。

後方に向かって下がっています。

チャンバー真上にセンタークーリング用の大型熱交換器を背負う格好なので納得出来ます。

左右各バンクで独立しているプレナムチャンバーもホンダは、密着していますが、メルセデスやフェラーリは間を置いて離れている風です。

ルノー(アルピーヌ)は、チャンバーが一体型っぽい(内部が左右分割)

F1の可変エアファンネルは第2期ホンダが最初でしたっけ?

開発したてをスタッフが飛行機の手荷物で運んだエピソードを読んだ記憶があります。

初代NSXのエンジン「C30A」でも「共鳴チャンバー容量切換えインテークマニホールドシステム」を採用していましたがこれに近いものでしょうか?

可変エアファンネルは、確かホンダだったと記憶しています。

NSXにも似たようなシステムが既にあったんですね。原理的には同じだと思います。

Variable-length intake manifold:VLIM(可変長式インテークマニホールド)は、調べてみると実は結構歴史が古いんですよね。

日本では、V-TECHなどのバルブタイミングを切り替える手法の方が浸透していて、市販車での採用例が少ないので知らない人も多い。

VLIMは燃費改善では無くパワー重視、バルブ切り替えの方が燃費・排ガスなどが有利となります。

1980年代後半(1986年~1988年)のホンダV6ターボで、

ウィリアムズFW11、FW11BやマクラーレンMP4/4のローラインマシン(フラットフィッシュ型)に合わせた全高の低いエンジンのために、

左右バンクのサージタンクを一体型にしていましたですね。

ドラッグ無視で巨大リヤウイングに走行風を当てダウンフォースを稼いでいた。

この時代のサージタンクは金属材質が主流でカーボンファイバー製も少ないと記憶しています(BMW直4ターボがカーボンファイバー製?)

現在PUに使われてるプレナムチャンバーは単なる蓄圧タンクだけとは違う機能役割が求められているわけですね。

私の記憶では、吸気脈動利用の最初の市販Egはマツダの13BSI、83年頃。REの吸気脈動が180度ずれて作動するのを利用して、その圧力波をチャンバーに導いて隣のローターに送って吸気効率を高める一種の過給効果(マツダはダイナミック過給と呼んだ)を狙ったものだった。ルマン優勝EgのR26Bにも巨大なトロンボーン付いてたなあ。

クランク1回転に3回燃焼するロータリーは、吸気と言う面でも大変そうだ。

プレチャンバーロータリーとか作ったら面白そう。

3プラグなんてのもありましたねえ。

ロータリーでプレチャンできたら面白そうですが、アペックスシールが吹っ飛びそうです笑

そして今頃気付くアペックスシールがローター(のコーナー)の頂点にあるからアペックスシール(エイペックスシール)だと。

情けない笑

motorsparts.comにW12のプレナムチャンバーの画像が出ていますね。

どうやら、左右バンク分割式になったことであのリアカウルの出っ張りができた模様です。

どんな構造にしてきたのか興味をそそりますね。

DAZNでのラッセルのオンボード映像で、ステアリングの真ん中のロータリースイッチを回した時に、パラメータとしてVLIMがでてきて数値を変えているシーンがありました。

ナイトレースはステアリングの表示がよく見えるので面白いですよね。

低回転域の空気充填率上昇はトルクを引き上げるので、レスポンスを変更したとか、そんな具合でしょうかね。