ホンダブランドとして参戦する最終年である2021年、本来2022年より使用予定だった新骨格エンジンを1年前倒しで投入した。

3日間のプレシーズンテストが終了し、目立ったトラブルは発生していない。準備期間が短かったはずなのだが、参戦6年目ともなると、事前準備を完璧に行うことができたようだ。

驚くべきことに、HRD Sakura の浅木氏は、どのような開発を行ったのか、それで得られた効果について説明した。

新構造エンジンの開発概要

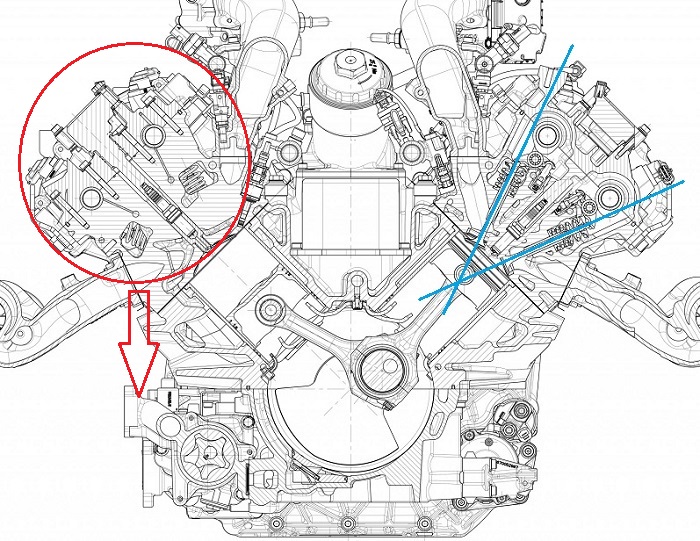

- カムシャフトのレイアウトを大幅にコンパクト化して低重心化

- バルブのはさみ角を変えた(

広げた→狭めた) - 燃焼室の形状を大きく変えた(この為に他が変わった)

- ボアピッチを縮めてコンパクト化

HONDA RA621H 新骨格エンジンの考察

カムシャフトやバルブが収まるシリンダーヘッドが、全体的に低く、両端の幅が狭まり、低重心化とスペースを生んだ。

コンパクト化と低重心化は、燃焼室を理想の形へと改善した事による、副産物として出来た事だと浅木氏は説明している。

バルブ角を変えたは、広げたのではなく狭めたが正しかった。

※シリンダー内に入る吸気を、高速且つ様々な回転を組み合わせる事で燃焼速度を上昇させる。

市販系エンジンでは、吸気ポートからインジェクターの噴射圧力を利用するが、F1は1つでヘッド中央にあるプレチャンバー内に噴射している、このため噴射圧力を利用したタービュランス効果は少ないと予想される。

バルブ角を狭めた事に対する考察

当初の考察では広げたとの情報を元に行った訳ですが、それは近年の熱効率の高いエンジンがその方向性だったからです。

マツダのスカイアクティブエンジンのピストンはこのような形になっており、圧縮比は14と高い数値になっています。

F1は市販車と違い、軽さを主に追及するため、このようなピストンは使いづらい。ある程度前時代的な、平たい方向性のピストンだったのではないかと予想しておりました。

ホンダエンジンは従来のレーシングNAエンジンに近い形の方向性へ、振った事になるのでないかと思われる。

(お山型から平たいピストンへの方向性)

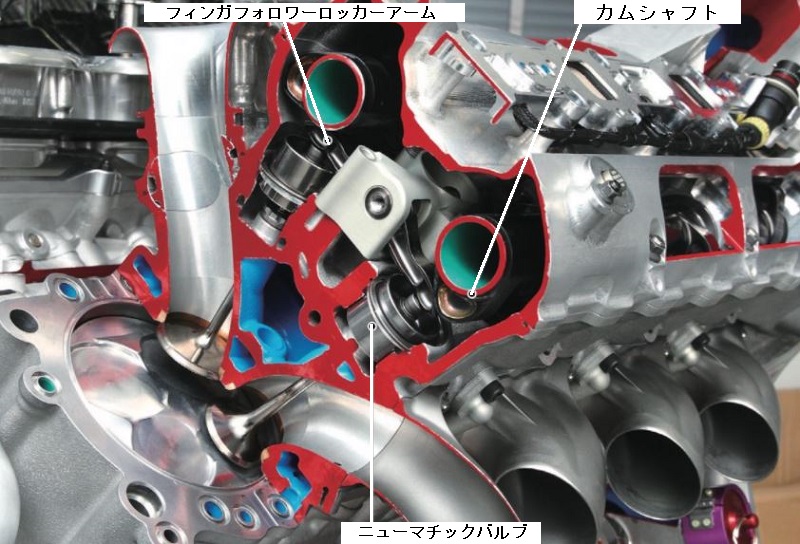

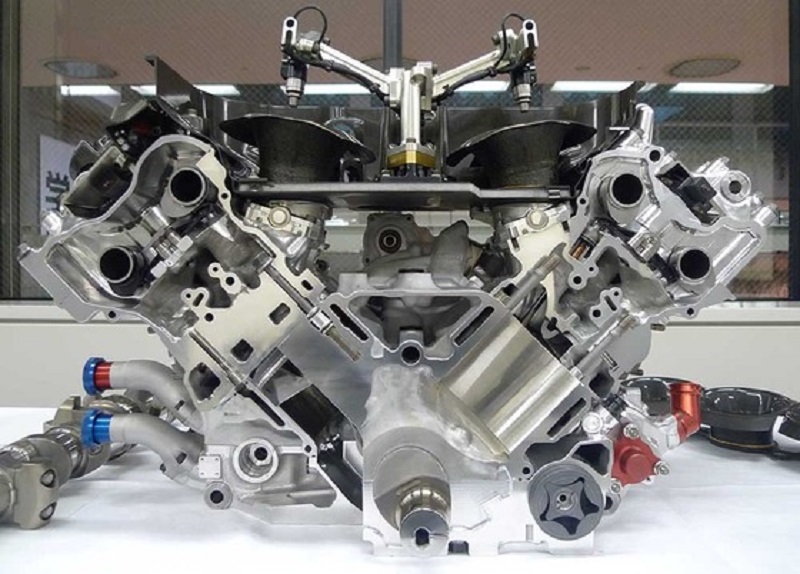

上画像はTOYOTAのF1用V8エンジンです。バルブの挟み角は推定20°以下、カムはフィンガーフォロワーロッカーアーム式でニューマチックバルブを叩きます。

こちらがホンダのF1用V8エンジンの断面図です。圧縮比13.0、バルブの挟み角は推定18°ぐらい、カムはTOYOTAと同様にフィンガーフォロワーロッカーアーム式でニューマチックバルブを叩きます。

低重心化は、上にある吸気側カムシャフトの位置を下げなければ達成できない。

HONDA RA621Hのヘッドカバー

旧を見る限りでは、V8エンジン同様にカムの間にロッカーの支持支点があるように思える。そしてバルブの挟み角やバルブ長は左右対称に近い形だろう。かなりオーソドックスな燃焼室である事が伺えます。

ヘッドのコンパクト化は、もしかしたら、フィンガーフォロワーロッカーアーム式をやめて、直打式に変更したのかもしれない。

しかし直打式はバルブリフト量=カム山の高さとなり、コンパクトにするためにはやはりロッカーを使う必要がありそうだ。

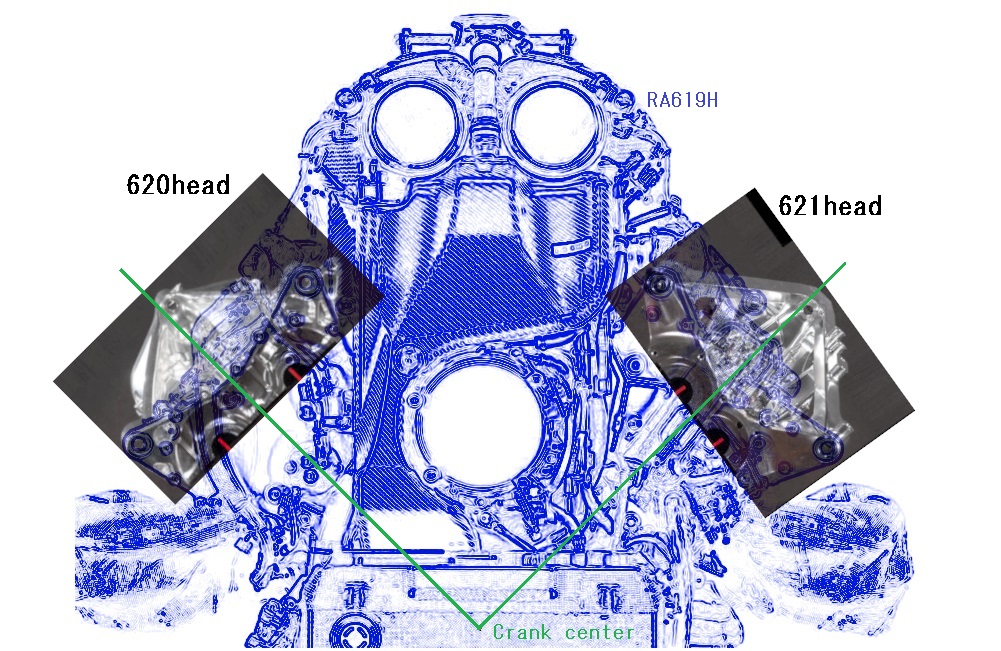

旧のヘッドカバーは620と言う事ですが、画像から解析したところ、このボルトの固定位置は619の右ヘッドカバーと同じでした。

ホモロゲーションルール上は同じ固定位置な620と621ですから、619も620も621も同じボルト固定位置となる。

619に620と621新骨格のヘッドカバーを重ねてみました、斜めに設定されていたプラグ用だと思われる筒状の出っ張り部分が、シリンダーに対して垂直になった。(クランクセンターは推定です。)

しかし、こんなカム位置設定あるのか?!

V8を見ると吸気側の方がシリンダーから離れた位置にあるから、無いとは言い切れない。コメントで指摘があったCBR1000RR-R(SC82)のシンリダーヘッド断面図を確認します。

ヘッドカバーラインとシリンダーヘッドのラインを引くと、似たような形になってきました。

バルブの挟み角は、620で20°を超えていたと予想、621はおそらく20°を切っています。この角度はV8NAエンジンと同様クラスとなります。

本当にこのような形状であれば、吸気側バルブが長くなり重量が重くなるなど色々な問題はあるでしょうが、ホンダは面白く革新的な事をやってくれたと感心します。

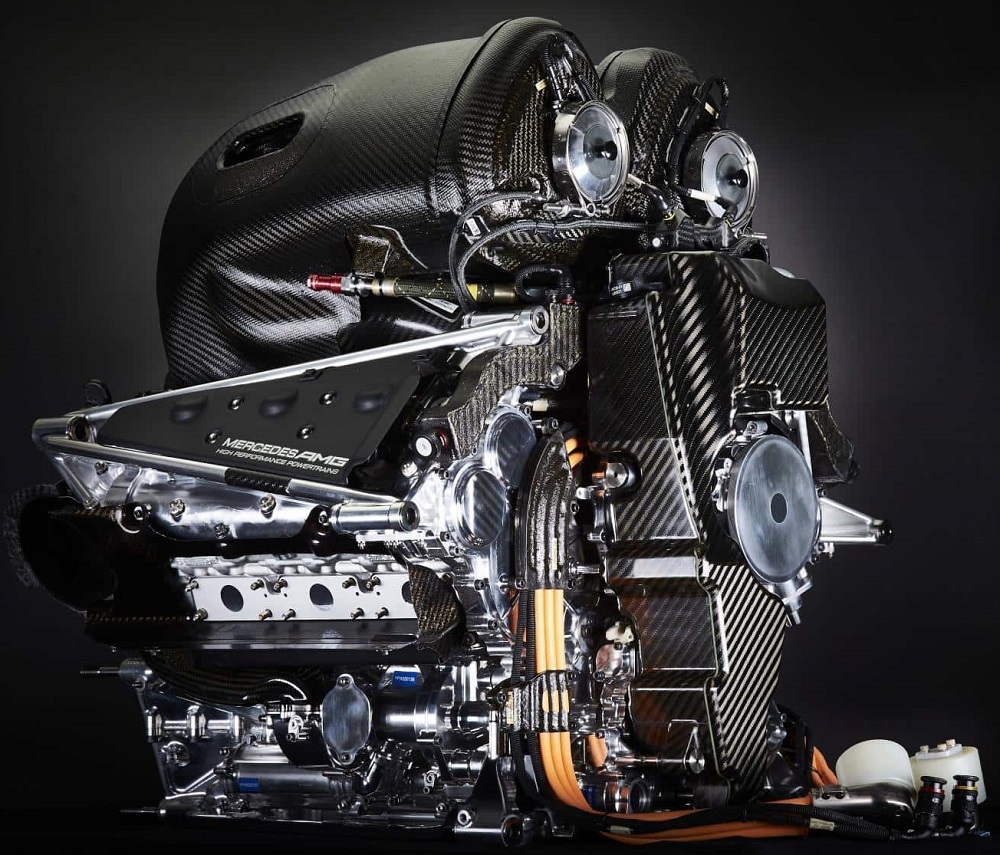

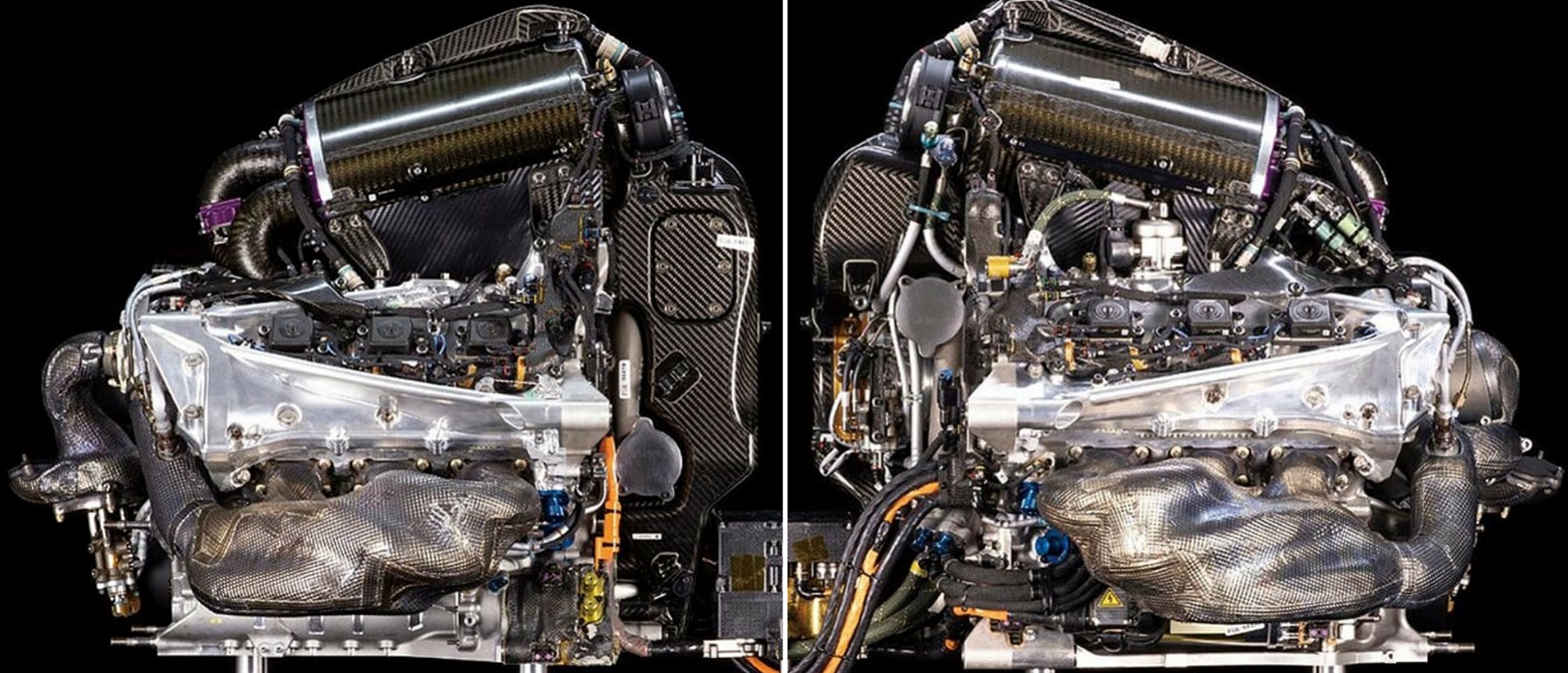

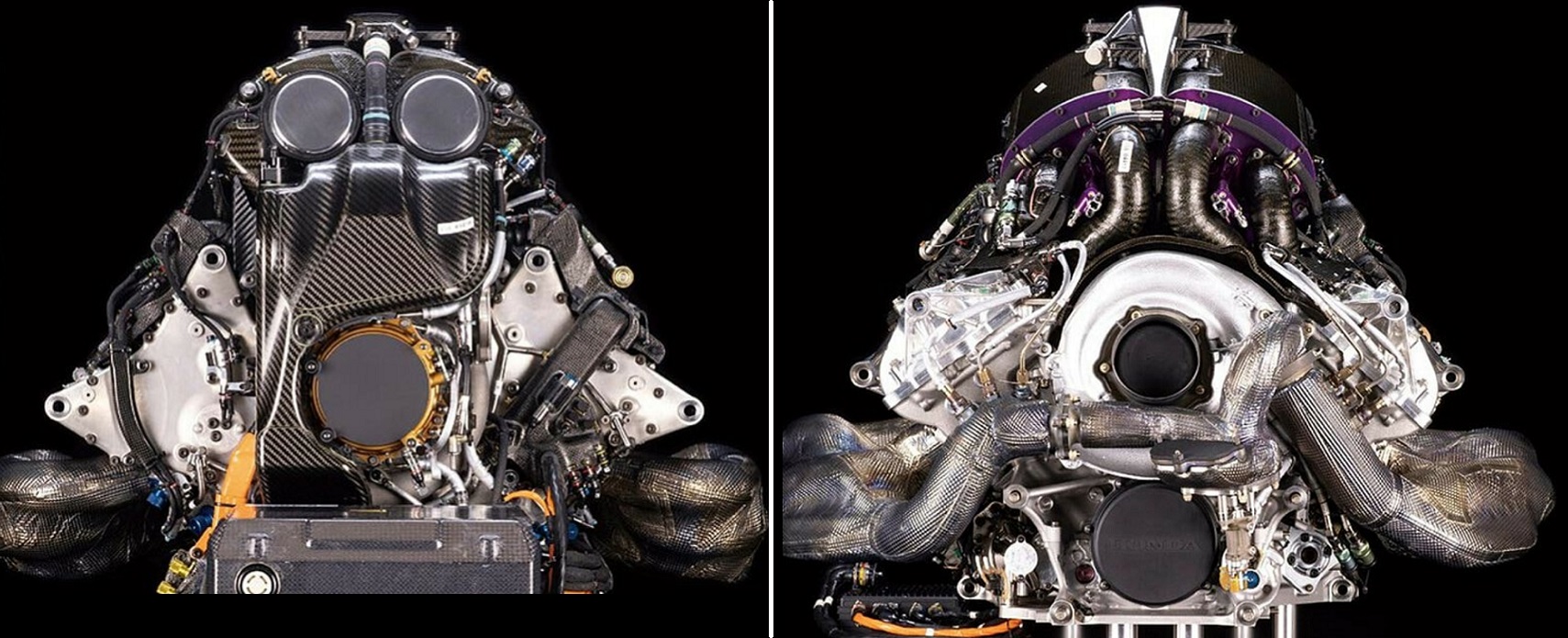

メルセデス F1 Engine

これは多分2015年型メルセデスPUだと思われる。今更気づいたんですが、カム位置だと思われる二つの丸いカバーが、かなり近いです。

下画像は2020年、基本的構成が大きく変わった印象は無い。

ホンダはこの路線へ向かった事になるかもしれません。

フェラーリのSF21発表動画で公開されたもの(多分2020年型)は、2020年型ホンダ並みに離れています。

各バンクに並びあうシリンダーのボアビッチを縮める事は、全長を短くする事が出来る。これは昨年から導入されている、熊製メッキ(熊本製作所のメッキ)による強度に裏付けされた改良だろう。

熊製メッキにより、燃焼室の損傷は大幅に抑えられマイレージが増加している、その分エンジンブロックも薄く出来たと言う事になる。

2021年よりパワーユニット総重量は、145→150kgとなったが、増加分でエンジンブロックのシリンダー部分強化には使わず、エンジンの低い位置に使用して低重心化させていると推測できる。

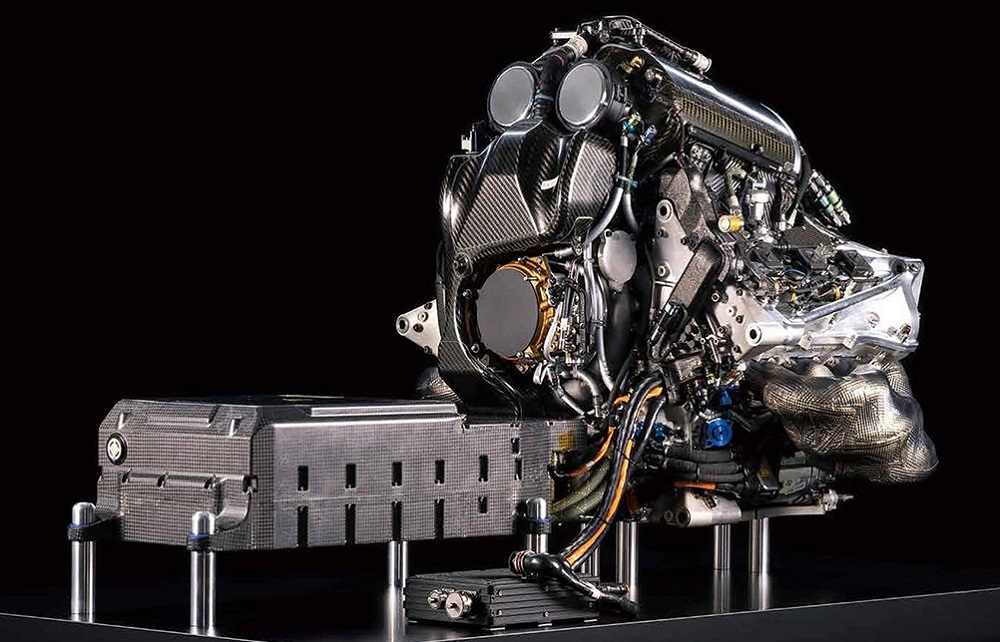

HONDA RA619H

HONDA RA619Hが公開された。

出典:auto sport – オートスポーツ – 2021年 3/26号 No.1548

エンジン前部にあるコンプレッサーはやはりツインアウト構造だった、タービンはツインスクロール(+ダブルボリュート?)

RA620Hの問題点

浅木氏は、大きく2つの問題点を上げている。

1.開幕戦のオーストリアで予定していた発電量を確保するための制御ができないという規制

これは多分、TD026/20のパーシャル時燃料流量規制の事だろう、エンジンの出力に流量を一致させ、50kW未満では、燃料流量は10kg /時間を超えてはならない。

ホンダは2020年プレシーズンテストで、パンッパンッとアンチラグシステム(オフスロットルで燃焼)を起動させていた。その時に発生する排気ガスでタービンを回しMGU-Hで回生する予定だったと思う。

もう一つは、TD018/20のERS電力測定に適合する新しい暗号化電流センサーの導入。

チームが電力を要求できる頻度の制限でした。したがって、これは事実上、チームが電力レベルに頻繁に突然の変更を加える範囲を制限します。

ホンダ独自のハーベスティングモードが封じられた可能性が高い。

ハーフスロットル時に、MGU-Kで発電したエネルギーでMGU-Hを回す、その力を瞬時に回生してバッテリーへ送る。

これのHz(周波数)が下げられたとすれば、エネルギー収穫が減少する。

2. TD/037-20 単一エンジン燃焼モード

各ドライバー毎に自由なセッティングをしていたため、全て同一の制御モードにする対応遅れは大きかった。

まとめ

カムシャフトがある部分のコンパクト化は、エンジン中間部分の幅を狭める。これによりボディカウルを絞る事ができ、尚且つ内部空気の流路を確保できる。

エンジン自体の全長を短くできる改良をしているが、取り付けボルト位置が変更できないため(アルファタウリは2019年製ギアボックス)実際にはホイールベースが変わるものでは無い。

しかし、部分的にスペースが生まれる事で、車体内部の補器類などの取り付けに自由度が生まれる。

ペレスのカウルが飛んだ事で、エキゾーストマニホールドはRA619Hで採用されていたタイプに近いものである事は確認できる。

HONDAの文字の下にある谷間のような窪みが、シリンダーヘッド部分だが、カバーされ内部空気の流路になっているのがわかると思う。

大きめのセンタークーリングで上がった重心はエンジンの低重心化でカバー、空力やマシンの運動性能を上げる事とパワーアップを両立させる領域まで、ホンダとレッドブルが協力している事が頼もしい限りです。

エキゾーストマニホールドの取り回しや大きさ、ボディにバルジができるプレナムチャンバーの幅増加など、メルセデスの考え方と真っ向から対立するコンセプトであるホンダ。

単純なピークパワーではメルセデスが一番だと思うが、少しパワーを犠牲にしたコンパクトさが勝つ要因となれば、過去に曰くの付いた「サイズゼロ・コンセプト」の完成と言えるのではないだろうか。

※ヘッドカバーの公開という重要な情報により、再分析と再考察を行いました。

ターボエンジンというよりは、もはや高回転型NAエンジンに近いコンセプトに思える。浅木さんがクランクパワーか、排気エネルギーか迷ったら、クランクパワーの方を取ると語っているし、少し盛り上がったピストンクラウンで逃げてしまう爆発力を取った形なのでしょう。

今回の考察にあたり、手当たり次第検索していくと、バイクの知見が大きな役割を担っていると感じました。

ニューマチックバルブは直打式が当たり前と思っていたら、MotoGPはフィンガフォロワーロッカーアーム式になっていて、F1のV8NAエンジンでも既に使われていた事を知ったりと、聞いていた思っていた事とは違う事も多かったです。

また、色々な情報をくださったコメンターの皆様に感謝します。

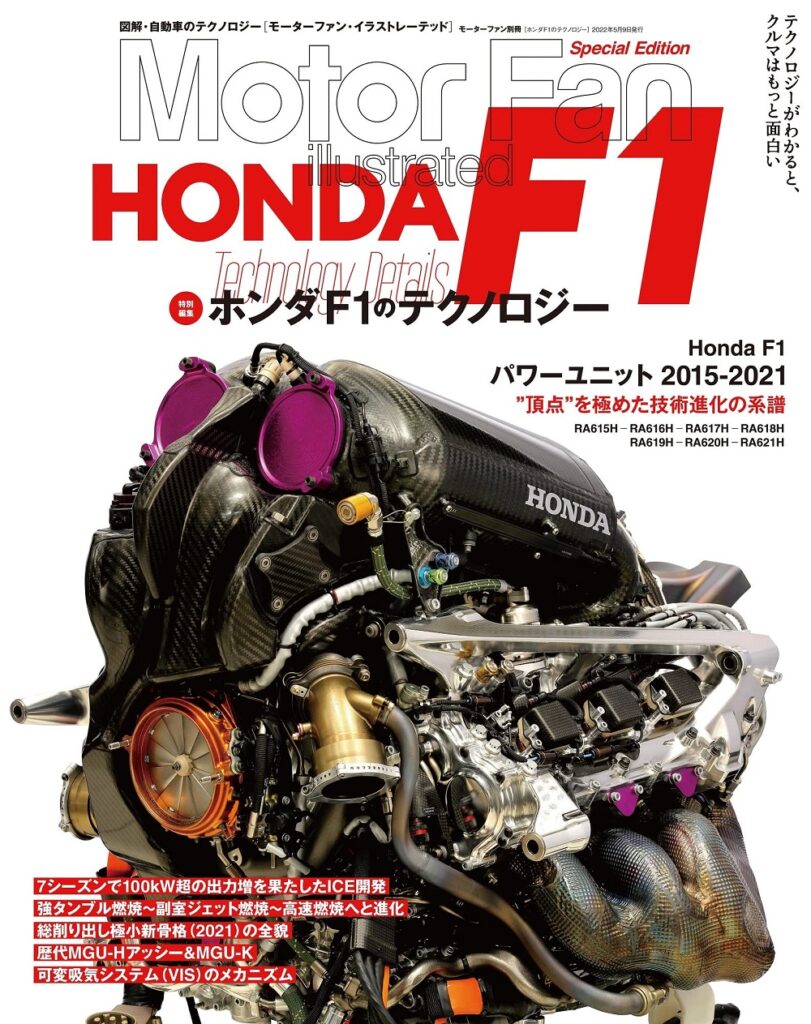

ホンダF1のテクノロジー (モーターファン別冊 )

ホンダF1のテクノロジー (モーターファン別冊 – モーターファンイラストレーテッド )が、2022年3月26日に発売。

ホンダの開発履歴の全てが凝縮された一冊、今現状リーンバーンターボエンジンに必要な方向性がわかります。

浅木さんのメディアインタビュー記事で、一番情報量が多かったのはここだと思います。

https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1312521.html

なんと、2017年は前年よりパワーダウンしていた、とのこと。パワーアップのためにタービンを外に出したと思ったら、まだ技術をモノにできていなかったんですね。

大変興味深い情報有難うございます

クマセメッキってなんでしょうか?

熊製メッキだそうですね。

https://serakota.blog.ss-blog.jp/2020-08-27

これこれこの記事見てたんだわ~

クマセ○メッキ、イが抜けて覚えてたみたいだ(笑)

語呂がいいので勝手に名付けてたです。

訂正しました。

熊本製作所メッキ、略して熊製メッキですね。

重量増加分はクランクケースに使われていますね。もしかしてクランク自体を重量アップさせているかも知れない?

最高回転数の上限が決められているので、ジャイロ効果を狙ってクランクマス重くする。位相同爆との兼ね合いも含めて。

現在F1のICEは使い捨て(オーバーホールして再使用しない)でシリンダーライナーの無い一体型シリンダーブロックが常識でボアピッチを詰めるのは常套手段ですね。

メッキや溶射などコーティング技術が進んでいるからですが。

dマガジンを契約している人は、先に引用された元ネタのautosportも読めますよ。

バルブのはさみ角の変更について、広げたと書かれていますが、どこかで明言されていたのでしょうか?

広げると以前よりカムシャフト周辺は大きくなってしまうと思うのですが。

広げると燃焼室の表面積も増え、熱効率的にもデメリットが大きいですし。

浅木さんは変えたと言ったが、記者が質問時わざと広げたと言葉を変えて、誘導質問してます。

コメント欄にリンクあるので、その後のやりとりを読んでみて下さい。

0°が1°になっても広げた事に変わりないし、それよりもコンパクト化が重心を下げる要因です。

と言う事はホンダはハサミ角を広げたとは言ってないのですね。

ハサミ角を広げたとの誘導質問に対し、否定も肯定もしていないように読めます。コンパクト化とハサミ角を広げることは相反するのでは?

確かに名言はしてませんが、否定していない、近年のエンジン動向からもバルブ角は広がる傾向である事。

広げてもピストントップの形で圧縮比は変えなくて済みます。

極端に表現すると、△の燃焼室に対してピストンも△にする、これが最新の燃焼室哲学になっています。

カム位置については、ニューマチックバルブV8時代は直打式(挟み角20°以下)でしたが、フィンガーフォロワーロッカー式(MotoGPは全部これ)だと推測されます。もしくは逆の可能性もある、フィンガーフォロワー→直打式でカム位置低下。

例えば、挟み角を広げた、思わぬスペースができ、カム位置をピストントップ中心寄りに出来た、重心が下がった、とも考えられます。

まぁぶっちゃけ真相はわかりません(公開されない)、夢がある答えの方が楽しいし、その辺りはお許しください。

3月30日のNHK BSの放送の中で、バルブ挟み角を狭くした事がはっきりと説明されていましたね。

熱効率を追求する最新のエンジン技術動向から言って、燃焼室の表面積が大きくなる(挟み角を拡げる)方向は有り得ないと思っていたので、納得です。

トヨタが発表し、採用しているダイナミック・フォース・エンジンは主流である狭角化ではなく広角化(約41°)で最大熱効率40%を達成してるので有り得ないと断言するのは聊か早計かと思います。

V型6気筒の

片側3気筒で、2箇所ボアピッチ詰めるで(1番と2番、2番と3番)全長が何mm縮小出来たか分からないですが、同時にクランクシャフトも短く出来ますし、セパレート式のターボとコンプレッサーを連結するシャフトも短くなるので、総合的コンパクト化も達成する。

マクラーレンに言われて無理した「サイズゼロ」と違って、

レッドブルのためにホンダ自身が自らチャレンジした「サイズゼロ」に、ホンダの本当にやりたかった意志を感じます。

1988年ターボ最後の年なのに、マクラーレンMP4/4のために設計準備した状況と雰囲気が似ている?

今年はモノコックやギアボックスに合わせたボルト位置になってるけど、来年は変えれる。

本当の意味で、スペースを確保できるPUになりますね。

バルブ挟み角を広げると排気ポートもより下向きになって

エキゾーストパイプもより下側に配置されていそう。

どっかのV8みたいに、まさかのOHVかな?

ユニカム(ボールベアリングロッカーアーム式)を考えましたが、逆に中央スペースが必要になるし・・・

カムがベアリングを叩くので、信頼性の点からもF1では無いかなぁっと思ってしまいます。

昨日のBS1の新骨格説明は興奮しましたね

更に圧縮比を上げて、バルブアングルを挟角にしてくるとは・・・

マジですか?見てもいないし録画もしていないっす。

再放送あるかな~。

とりあえず私の予想とは逆でした、面目ないです。

いえいえ、わたしもワイド化だと思っていましたから。

バルブ長はそんなに変わらずでカムシャフトの間隔が多分30~40mm位ナロー化されています。

あと熊製メッキやコンプレッサー側インペラーのフィン形状についても言及していました。

再放送は4/4 22:00~にあるみたいですよ。

3~4cmってかなりですね~、元から広めで、現状のエンジントレンドに合わせたフロー重視だったのかもしれないですね。それを昔ながらのレーシング仕様に振ったのかな。

4/4は見ます撮ります。

バルブ長を変更せず、ただバルブアングルを挟角にするとシリンダーヘッドのハイトは高くなると思いますが、何故、低重心(だったかな?)が実現できたのでしょうか。シリンダーブロックにしてもボアは弄れないから変えようがないと思いますが….。

吸気側バルブの角度が浅くなれば、上のカム位置は下がり、相対的に重心は下がるかな。

横には広がる方向になるけど、コンパクト化と言っているから、カムとバルブの間の変更もあるだろう。

バルブ長は番組内に出てきたアニメを参考程度で。

ナロー化により多少はバルブがシリンダーに対して垂直方向になるので短くはなっているかと思います。

ただしあの2等辺三角形型?のカムカバーは相当コンパクトになっていました。

あと圧縮比も上げているのでシリンダーヘッド側も薄くなった結果の低重心化かなぁ?

(これはエンジニアの手書きの絵から)

エンジンのシャシーマウントの位置って、前年と同じではないかと思います。

画像は正面から見て右側バンクではないでしょうか。

左右のヘッドカバー画像をマウント穴合わせで重ねると、カムが下がってる、という表現の秘密がわかるのかもしれません。

もの凄い画像ですね、ホンダはここまで公開したのかよ!

この旧は620じゃない可能性が高いです。619っぽい、620のマウント位置がわからないので単純に比較はできないかなぁ。

カム中心の延長上にバルブがあるとは限らない、ロッカーを挟んで少しずらす事は可能、ヘッドカバー下のバルブやプラグのある部分がシリンダーの縦面に対して長さが左右対称ではない可能性も高い。

プラグとインジェクターが入ると思われる部分がヘッドカバーに対して斜めに取り付けてあります。

旧は去年ので、新骨格は最終仕様ではないけども・・・ってホンダの方が番組で説明していました。

管理人様のご指摘の通り、私も画像を見た瞬間、カムがシリンダー中心軸に左右対称ではなく、カムがオフセットしてるように思いました。プラグも斜めから入っているし、ヘッドカバー全体が斜めカットで固定されているのかな。

カムをバンクの外側にオフセットさせていたら、「カムを下げた」発言の意味が通りますね。

これは、AUTOSPORTSあたりでも特集されるな。

来春開発停止だし、ホンダじゃなくなるから大盤振る舞いに期待です。

4日に再放送ありますよ!

ヘッドカバーの向きが今までと逆になってるんですかね?

逆の意味がわかりませんが、カムの窪みが見えるのが前ですね。

621試作ヘッドカバーは左側(前から見たら右です。)

4月4日(日)午後10:00から再放送あるみたいです。

熊製メッキって検索すると熊防メッキっていうのしか引っ掛からないのですよね。

同じものを指しているのかしら。

で熊防メッキっていうのはニッケルメッキの技術の事みたいだけど、ニッケルメッキ自体は昔から使ってますよね。

2st ホンダバイクのNS、NSRの名前の由来はニッケル・シリンダーからだったという記憶です。

ホンダ熊本製作所の協力会社が、熊防メッキなのかもしれませんね。

auto sport – オートスポーツ – 2020年 9/4号 No.1535

熊防メッキは全くの別会社ですよ。

熊本製作所=熊製です。

熊防さんは会社設立が平成13年だからNSどころかNSRにすら絡んでいません。

熊、くま、クマ、ベアー

そんなアニメあったような、くま違いだそうです(笑)

情報ありがとうございます。

そもそもが熊製=ホンダ熊本製作所

というのを理解しておりませんでした。

ありがとうございます。

NHK BS1 見ました

まさか あそこまで 見せてくれるとは

バルブを挟角に…?

まさに トヨタのハイメカツインカムみたいでした

たしかに あそこまで狭くすれば ヘッドは小さくなるけど バルブ径の問題は大丈夫なの?と 思っちゃいました

試作とはいえ ヘッド部分をボカシ無しで見られるとは さすがNHK!

ずいぶん前からから オペレーションルームの密着やっていたんですね

レース直後の浅木さんのコメント うれしそう

ちなみに 再放送は 4月4日 22:00~23:50です

見逃した方 必見!!!

このカムの真下にバルブがあったら、いつの時代のエンジンだよ!ってなりますわ。

私もBS見逃したんですが、このヘッド画像見ますとビックリですね。

やはり、ホンダはこうでなくちゃですね♪

ディーゼル並みの直立に近い挟み角・・・

まさかのHCCI?圧縮着火エンジン?

プラグホールは在るからMAZDA式SPCCI?

いやー夢と妄想が膨らむなあ

CBR1000RR-Rが吸気側の狭角化(11°から9°)で通気効率、高出力化、燃焼効率の向上を図ったと公式でも記載されていたのでその辺の技術も盛り込んでいるのかもしれませんね。

調べたら面白い事になったので、記事に追加してみました。

カムシャフトの非対称レイアウトで思い出しましたが、

1989年自然吸気式エンジン規則(3500cc、12気筒までOK)がスタートした時に、ネルソン・ピケ&中嶋悟選手が駆ったロータス101に搭載されていたジャッドV8がありましたが、特別仕様で5バルブ仕様のインテーク(吸気)側バルブ3つをカムシャフト2本と排気側バルブ2つをカムシャフト1本の合計3本と言うのがありましたが、予選で試しただけで決勝では通常仕様(カムシャフト2本の4バルブ)に戻されました。

ジャッドエンジンをチューニングするカスタマービルダーのテックフォードと言う名前だと記憶しています。

5バルブはヤマハが得意でしたが、現在のレギュレーションで4バルブと決められるていて禁止されていましたですね。

ホンダに限らずメルセデスやフェラーリ、ルノーもですが、

カムシャフトは中空なんでしょうか?

一般的に、シャフト強度が確保されていれば中身が詰まっている棒状よりもパイプの方が軽量で高回転向きと言われていますが?

Vアングルが90度に決められているので重心をより低くするには、

動弁系が集中する頭デッカチのシリンダーヘッドのパーツを軽くするのが効果的かと思いました。

ヘッド部分で削った重量をクランクケースの強度アップに持っていったかな?

2008年でこの状態ですから、現在の最新鋼材なら走行距離が3倍となっても

はっきりとはわかりませんが、中空だと思いますよ。

ピストンも3Dプリンター製作で、中空部分を増やす時代ですから、動く部品を軽くするのはF1で必衰です。

失礼しました、カムカバーではなくヘッドカバーです。

もうあの映像が頭から離れなくてカムやバルブはどうなってるんだーって(笑

わたしも見ていなかった方のために映像だそうかな?と思ったのですがNHKやホンダの版権があるだろうと躊躇してしまいました。

やはりこの画像を見れば管理人さんや他の方もモヤモヤしますよね

モタスポGP管理者様

教えて頂きたいのですが、シリンダーヘッドカバーはアルミ合金だと思いますが(アルミキャスティングブロックからの削り出し)マグネシウム合金はレギュレーションでダメでしたですか?(アルミ合金にマグネシウム添加自体もダメとか)

ヘッドカバーだけなら非メタル化してカーボンファイバー製にも出来るかと思うのですが

管理人さんではありませんが、以下PDFのP.41から(ファイルのP.48)、5.15と5.16をご参照ください。

http://jaf-sports.jp/assets/img/regulation/2020f1_tech_reg_ja.pdf

この定義によるとマグネシウム合金とカーボン複合素材はPUのいかなる場所にも使用NGとあります。

a. マグネシウムを基礎とした合金

b. 金属基複合材料(MMC’s)

c. 金属間化合物材質

d. 重量の5%を超えるプラチナ、ルテニウム、イリジウム、あるいはレニウムを含む合金。

e. 2.75%を超えるベリリウムを含む、銅を基礎とした合金。

f. 0.25%を超えるベリリウムを含む、その他一切の合金系。

g. タングステンを基礎とした合金。

h. セラミックおよびセラミックマトリックス複合材料。

以上が使用禁止材質です。

カーボンを使わない理由は、詳しくはわかりません。硬度・熱耐性・弾力性などアルミ合金に劣る部分はないでしょう。

ただあのような複雑な成型はできない気がしますね、また製作に関わる時間、精度、予算などを考えると現実的には難しそう。

カーボンは耐衝撃性において硬すぎるとの見解もあります。

フォーミュラカーにおいてエンジンは車体の骨格を担う部分です、モノコックは非常に硬く、ギアボックスもそれなりに硬い、その間にあるエンジンが硬かったらマシンは簡単に破断するでしょう。また、マシンはある程度ねじれる事で曲がります。

F1マシンの研究に使われている莫大な予算、色々な要素を組み合わせた答えが今の状態です。

モタスポGP管理者様、匿名者様

誠にありがとうございました。感謝します。

マテリアル関係すごく好きで興味がありましたが参考になりました。

マグネシウムと言えば車輪のホイールの素材として一般的(レース用ですが)ですが、

シリンダーヘッドカバーも、単なるカバーとは言えICE構造体の一部なので規定されているのですね。

カーボンファイバーは、ギヤボックスのケーシングに使われるので、さすがにシリンダーやクランクケースは無理でもヘッドカバーなら?と思いました。

ベリリウムは、毒性の高い金属で切削加工した時に出る粉塵が良くないので禁止されていると聞いた事があります。

4日まで待てない、BS視聴環境がないという方は

NHKオンデマンドhttps://www.nhk-ondemand.jp/?np_banID=gn_ct_01#/0/で(有償、110円)で見れます

管理人さん仕事が早い(笑

Firebladeのエンジンを2台向かい合わせに並べて1気筒ぶった切れば1600ccですね・・・

恐らくそういうことなのでしょう、RA271Eを思い出してしまいました

オールホンダですから、シリンダー排気量ベースでいったら、バイクやMotoGPの知見が入っているのは確実でしょうね。

RA099を展示しているとのことだったのでRA619Hも見てきました。

見た感じカムシャフトの軸間は120mm以上あるといったところでした。

(iPhoneの計測を試しましたがガラスケースがあるから?ダメでした)

ちょっと容量が大きいですが、ご参考まで。

619の実物なんですね~うらやましい!

ヘッド合成画像を、少し変更しましたのでご参考まで。

今回は下から覗いてMUG-Kとか、プレナムチャンバー周りとかツインスクロールの確認とかRA099のディフューザーを撮ったりだったので・・・

また時間があれば撮影してきます。

海外でもNHK発の画像が話題になっているようです

https://www.reddit.com/r/formula1/comments/mjf480/honda_ra620h_vs_ra621h_rocker_cover_difference/

新骨格エンジンの説明で高圧縮比化に触れていましたが、ようやくレギュレーション一杯の18.0(だったかな?)に到達できたのでしょうか。

どうでしょう?18は無理だと思っていましたが、このカム位置とバルブ位置なら、かなり近づくと思います。

物凄い世界ですね!また、エンジンが壊れる原因がシリンダーだとは驚きでした。

レースエンジンの場合、コーティングやオイルジェット等でケアしても、ピストンの方が先に参るのかと思っていました。

NHKの再放送、観ました!クランクパワーとHの回生量の「どちらも大きく」向上したとの説明で、番組上はH側にホンダジェットのタービンの空力技術を取り入れて解決したというような説明でした。浅木さんの言ってた「それだけでは追いつかないので更に別のアイディア」という辺りはヒントなし。

メルセデスも回生量で負けていると発言してますし、気になります。

皆さんF1しか見ていないような感じですが、

新骨格、新燃焼コンセプトは昨年のGT500/SFで揉んできたのでは?

排気量違いますけど、GT500のNSXのエンジンルームにちょこっと覗いたヘッドの二本のカムがそーとー接近している感じがそっくりだなと思ったもので

で、もまれたものの組み合わせであるなら、やっぱりそーとーに期待できると

NREは最近全く調べて無いです。

確かにhondaはプレチャンバー入れてからGT,SFで強くなってますね。

面白い情報ありがとうございます。

NREのHONDAはHR417E(2017)しか画像が無かったけど、かなりの狭角型ですね。

https://car.watch.impress.co.jp/docs/event_repo/2017tokyo/1088694.html

買います!

https://www.as-web.jp/f1/796738?all

ヤバイなこれ、全見せじゃないか・・・。

海外ファン沸騰するよwww

VISって市販スポーツ車が一つで補っている可変吸気を4つ繋いだ形にしていたとか、A2090系素材で削り出しとか色々面白そうですよね。

その昔アルミとは言わずマグネシウムやインコネルなどを加工する仕事をしていたので興味深々です(笑

ホンダ、太っ腹~です。

NSR500の2ストローク1軸クランクV型4気筒、通称「ビックバン」不等間隔位相同爆エンジンを公開して以来の衝撃を受けました。

それにしてもセパレート式ターボユニットは、メルセデスのも含めて見事な技術です。MGU-Hが廃止されて無くなるのは勿体ないです。

PU開発凍結するくらいなら、このセパレート式ターボユニットをFIA認定の公式標準パーツとして全チーム、全ドライバーが公平に使用しても良いレギュレーションにすれば良いのに?と思ったくらいです。

FIAがダメと言えば仕方ないか。