2022規定の主役であるベンチュリートンネルは、強大な負圧を発生する事が出来る。

そのあまりにも大きな負圧は「諸刃の剣」だった。

高速域で一気に増加するダウンフォースはリアサスペンションを限界以上に縮め、ストールと共にバウンシングをもたらす結果になっています。

ストールさせずに安定したダウンフォースを稼ぐ必要があるのです。

今回はフロアとフロアエッジの有用なソリューションを確認しましょう。

フロアのダウンフォース

フロアはグラウンドエフェクト効果で負圧を発生させる、それはウィングなどの下面で発生する負圧と違い、ドラッグが著しく減少したものになります。

フロアを制する事はF1を制する事と言っても過言ではありません。

- フロアは路面に近づくと負圧が増加

- ベンチュリートンネルは路面に近づくと負圧が増加

- ベンチュリートンネルのキックポイントは路面に近づきすぎるとストール

- ダウンフォースは速度の二乗に比例して増加➡負圧が速度の二乗に比例して増加

- フロアは速度の増加に伴って路面に近づく➡速度の増加に伴って負圧が増加

フロアには大まかにこのような構図が当てはまります。

フロアの負圧は増加率が大幅に上昇する

空力全体的に言えることですが、速度が増加するとダウンフォースやドラッグは一定に増加するのではなく、速度の二乗に比例して増加します。

- 例.100km/hの時100kgfのダウンフォースは、2倍の200km/hの時

200kgfでは無く400kgf、3倍の300km/hでは900kgf

非線形レートのサスペンションを使えなくなった事(油圧による非線形レートの設定)によって、ダウンフォース荷重量に対して車高を制御する事が出来なくなっています。

- 実例.2021年まではフロントは常に一定な車高をキープ、リアは高速域だけ大きく下げる。

低速域では車高が上がり、高速域では車高が下がる、当たり前に起こる現象がフロントとリアで発生します。

フロアは速度の増加に伴う変数が大きく2つあり、特に車高は路面の起伏やバンプの影響を受ける為にシミュレーションする事も難しい。

非線形で増加するダウンフォースに対して、サスペンションレートは線形である為に矛盾が生じます。

シミュレータやソフトウェアなどあらゆる設備面で大きなアドバンテージを持つトップチームでもバウンシングを完全に消し去る事が出来ない大きな理由です。

特に高速コーナー(200km/h以上)に起伏やバンプがあるとフロアのダウンフォースを失ったり、マシンが底付きして挙動が乱れる為に車高を上げる必要性がでてきます。

- 例.スパのオールージュ、ヤスマリーナのターン3など

車高を上げる事は路面との密閉性が低下して負圧が減少、フロアのダウンフォースが低下する事を意味します。

フロア&フロアエッジに必要なソリューション

現状で有用なソリューションだと私が言えるものは非常に少ないです。

- センターフラットエリアの拡大

- キックポイントの最下点は面よりも曲面の方が良い

- フロアエッジトンネル(バイパストンネル)の活用

レッドブルRB18のフロアは初期段階からこの3つのソリューションが盛り込まれていました。

ベンチュリートンネルの主流は車高が下がり、キックポイントで行き場を失うとエッジトンネルへバイパスされる。

エッジトンネルを通る流れは、ディフューザー側面のインレットから入りディフューザーの機能を維持させる。

シーズン中のアップデートでは、エッジトンネルが拡大されディフューザー側面のインレットも拡大されています。

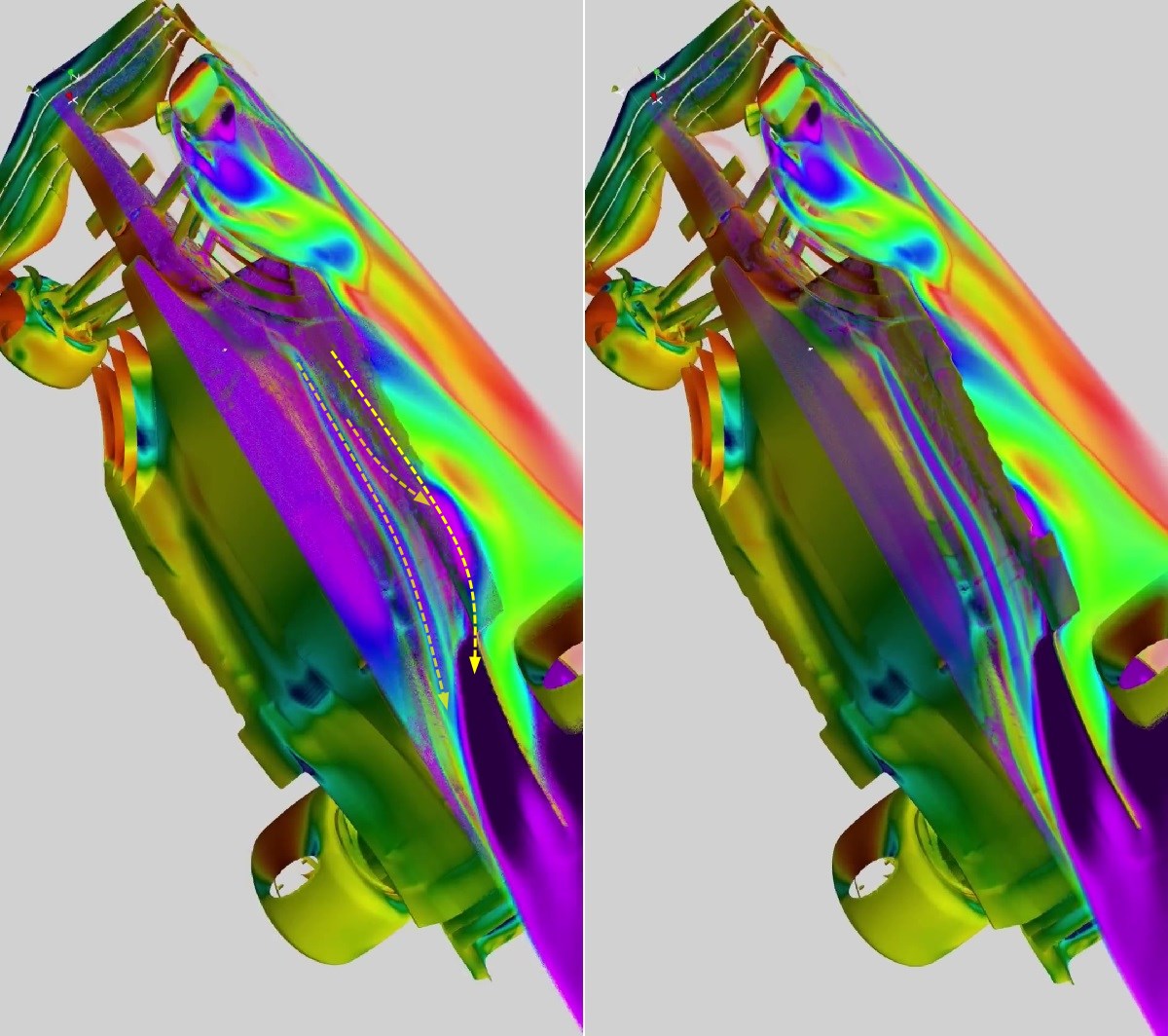

フロアのCFD解析

左側が路面上の圧力分布図付きです。

負圧がどのように移動しているのかが分かる貴重な実験データになります。

オーバーハングの付いたフラットエリアの拡大は確認出来るだけでも4つのチームが後付けで導入、ほとんどのチームがキックポイントを面から曲面に変更しています。

センターフラットエリアはフロアの中で最も低いエリアです。

それは、車高が高くなった時に最も路面に近い位置にあるので、車高が高くなっても負圧の減少が少なくなります。

キックポイントを曲面にすると最下点の面積が減少します、バンプや起伏を通過する時に路面に近づいている時間を少なく出来ます。

これによってキックポイントのストールを避ける、もしくは一瞬で終わらせる事が出来ます。

まとめ

これらの答えはレッドブルRB18とメルセデスW13が教えてくれたものです。

トップチームの中で成功と失敗の比較、アップデートでどちらに寄っていくのか?

それらを確認すればおのずと答えは明らかになります。

サーキットにバンプや起伏がある限り車高を上げなければならない、車高を上げても機能低下が少ないフロアが必要。

車高上げても機能低下が少ないフロアはフロアエッジの側面や上面でボルテックスを発生させて、負圧に流れ込もうとする高圧を防がなくてはならない。

これについては、またの機会で説明したいと思います。

2023年の規定変更の影響があると思いますが、大まかな有用なソリューションは変わりません。

新しい規定に対してどのようにこの機能を反映させるか?

それに対する答えがデザインに表れます。

コメント Comments

コメント一覧

じゅんた がコメント

2022-12-19 04:18

簡単に言えば、メルセデスはフロアでのダウンフォースに頼り過ぎた結果、ポーパシングとバウンシングに苦しんだ。

そして、最終戦でもまだそれを諦めていないから再発した。

レッドブルはフロアだけに頼らずフロント・リアウイング、ボディライン等、マシン全体でバランス良くダウンフォースを稼いだ。

メルセデスが来年もそれに拘るなら、ゼロポッドだろうと無かろうと、上手く行く感じがしません。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-12-19 05:33

正確に言うとベンチュリートンネルで最大値を狙って失敗した。

車高を上げた時の想定が不十分だった。

メルセデスはわかっていますよ、コンセプト間違いでどうしようもなかったんです。

1コメンター がコメント

2022-12-21 14:54

“Red Bull RB18の革新的な凄さ と Mercedes Zero-podの秘めたポテンシャル”

2022 Merce Zero-pod アドバンテージは、車体の側面のドラッグとなる 凸 面が少ないためアッパー・フロア側の気流はスムーズで、それがリアエンド~ディフューザーから車体後方のアウトレットされた気流にも好影響を与えている。

しかし、現在は、結果としてバランス的にディス・アドバンデージと思われる、グランド・エフェクト車体における Mercedes 特有の AoA (Angle of attack) 迎角が少なく低いライドハイト・コンセプトもあり、車速が上がりアンダー・フロア側の流速が高まった時にリア・サスペンション (+α ノン・ハイドロリック・ダンパーの影響) との関係性で気流がストールし Porpoising or Bouncing をまねいてしまっているとのこと。つまり、少なくともフロアのアッパー&タウン共にダウンフォースが強い車体というポテンシャル・コンセプトでもあると思われます。それが、大気圧の低い高地 Brazil-GP での好パフォーマンスに表れた。そして、RB 同様、WFも最低車重量を大きく超過への課題を残している印象。

JIN氏が以前に考察されたホイールベース・バランス、その際、RB18 の前後バランスはとても印象的で革新的なのではと私も思いました。それは、フロントエリアが長く総体的に前後長を稼ぎ、荷重移動による挙動が与えるタイヤへの負の影響が軽減される。しかし、リアエリア側ホイールベースが最短で、いわゆる小回りがきく伝統的 Red Bull 特有の優れた回旋性の面も合わせ持つ。また、そのリアホイール側のタイヤのデグラ問題も特に聞かない。このため、RBの伝統的ショートホイールベースの回頭性 + WF的ロング〃のタイヤ・ケア面における優位な特性も併せ持つコンセプトかもしれません?

Verstappen 選手いわく “グランドエフェクト・カーは低速系トラックでのハンドリングにおける走行性は良くない” とのこと (縁石に関わるライドハイト変化による流速のストール=DWF↓?)

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-12-22 22:19

RBのホイールベースは他チームと一緒なので、回転半径は変わらない。重心が後ろ寄りでフロント側への荷重移動が鈍感になる。

ターンインが遅い=小回り出来ていない

モナコやハンガリーの予選を思い出しましょう。

2021年までは低速度域ハイレーキによるTトレイ周辺で発生する強力な負圧が、RBの伝統的な回頭性の良さを作っていました。

それができたのは油圧サスのおかげです。

メルセデスのサイドポッド周辺はスムーズな流れでは無いです。

ミラーステーウィングによる強引なダウン&アウトウォッシュ、ルーバー出口の負圧は周りの空気を引き寄せます。

大量の空気を取り込むボディとリア周りです。

マックスは車の重さとサスペンション硬さが市街地に合わないと言っています。

レプコ がコメント

2022-12-22 13:14

その昔、どっちか忘れたがFW07か08でポーポイズ対策でリジットサス(!)をテスト。

1周だけ走らせたドライバーから「これは何のジョークだ!?」ど言われ終了。

今季、ポーポイズを聞くたびに思い出して笑ってしまう。

そりゃあダメだよねと(笑)

がコメント

2022-12-23 09:44

アストンの裏側は初めて見ましたけど、フロアもちゃっかり(と言うかしっかり)RB風になってたんですね。来期は「よその真似事はしない」とか元RBのダン・ファロウズが鼻息荒く語ってますけど、どの口が言うんだwという感じですが、まぁお手並拝見ですね。

メルセデスは森脇、川井、浜島のお三方が言うにはゼロポッドを継続するだろうとの事ですが、こちらも楽しみです。個人的には各所で不正解デザインを採用してしまいながらも、最後は割とフェラーリに肉薄していたメルセデスはある意味すごいと思ってます。正直、序盤戦の有様からしてもっと沈没するかと思っていました。

がコメント

2022-12-23 10:44

同じPUを使うグループでも、

フェラーリPU陣営はハースとアルファロメオはフェラーリに右へ習えって感じですが(アルファロメオは少しフェラーリから離れてる)

メルセデスPU陣営はメルセデスのゼロポットに従うカスタマーは1つも無かったでした(ウィリアムズも最初は小さなサイドポットでしたがレッドブル風に変更)

アストンマーチンもメルセデスから離れてきてメルセデスのBチームとは呼べ無くなったくらいです。

アルピーヌがレッドブルとフェラーリの良いとこ取りで複合させてるところが興味深いです。

来年のマシンが御披露目されるのが楽しみです。

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/car-design/2022-required-solution-floor/trackback/