ホンダとのコラボレーション2年目となったレッドブルRB16、完全な専用設計のため期待していた訳ですが、いざ開幕してみるとメルセデスW11との差は歴然でした。

スロットルオンと共に、グリップダウンするリアタイヤ、フェルスタッペンのテクニックをもってしても、制御できないスピン状態に陥ることも多かった。

その後、フロアやリア回りのアップデートが多く、やっぱりリアがダメだったんだなぁっと思っていた訳ですが、全てはフロントウィングで発生するストールに起因していたとマルコ氏が発言している。

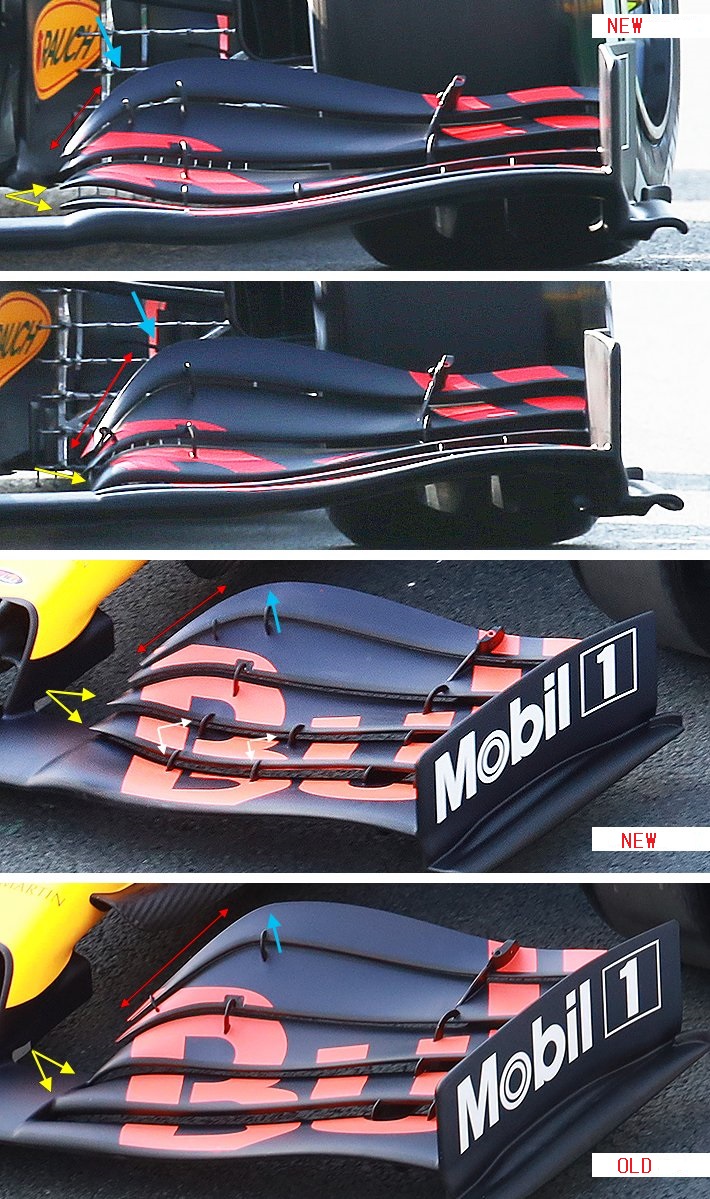

RB15からRB16への進化、そしてRB16のフロントウィングの変化を見ていきましょう。

レッドブルRB15⇒RB16

RB15のフロントウィングはエンドプレート側のフラップが規定いっぱいまで高さがある。

Y250ボルテックス用の切欠きがあるフラップは3枚、一番上のフラップはノーズから離すような位置にある。

RB16初期段階

RB16はナローノーズ化、初期段階では切欠きは3つ、中心へより前へ移動していた。

フラップ2枚目はメインプレートを補助するような形状になっている。

RB16最終仕様

最終仕様では、2枚目のフラップの先端をメインプレートから離して切欠きを追加させている。

強度確保のためメインプレート幅を増加、エンドプレート側のフラップの位置が低くなり、上面からのアウトウォッシュ量を確保している。

ノーズステーは幅が狭くなり、Y250ボルテックス用の切欠き4つがきれいに並んでいます。

ケープで発生するボルテックスは正面から見て右側では時計回り、Y250ボルテックスは反時計回り、フロントウィングエンドプレートでは時計回りとなる。

Y250ボルテックスはリフト方向に働く渦である、その位置を本当に少し外側&上方へ移動させた事により、フロントウィングのストールを回避出来たと考えられる。またある条件下でストールするという事は、その後ろの流れは停止する事にも繋がり、アウトウォッシュ効果が激減、フロアへ悪影響をもたらしていたのだろう。

ノーズ、ステー、ケープ、切欠きの配置がメルセデスに酷似しています。

メルセデスW11のフロントウィング

最終戦アブダビの速さは本物なのか?

マルコ氏によれば、フロントウィングの間違いに気づき修正し始めたのが9月の9戦目ムジェロ、それを元にエンジニアがより多くのダウンフォースを見つけ、修正されたウィング(4つの切欠きフラップ)を投入したのが11月の14戦目トルコ。

15,16戦目バーレーンでは、新しいフロントウィングに基づいたセッティングが煮詰まって行き、最終戦では6月にテストしていたナローステー型ノーズを投入し見事にポールトゥウィンを飾った。

メルセデスにMGU-Kトラブルの兆候が見られ始めて出力10%カット、そして土曜日ラバーインし始めた路面にセッティングが合わずアンダーステアが強かったメルセデス、予選ではフルパワーだったとか、出力カットは0.1秒にしかならないと発言しているが、真相はわからない。

10%カットって16.3ps、アブダビなら0.15秒ぐらいのパワーエフェクト値にならないか?そして、決勝レース中ペレスがERS問題で停止、更に10%カットしていたら0.3秒、決勝タイム差15秒/45Lap=0.333秒、丁度いい計算になったわ(笑)

私が特に気になったのはリアウィング、不安定なフロアダウンフォースに頼れないために、リアウィングによるダウンフォースに頼っていたRB16だったがアブダビでは、

メルセデスよりちょっと多いぐらいになっている。これでリア車高が下がった時には、同等ぐらいなドラッグレベルになるだろう。

予選のストレートでは、ほんの少し詰められた程度だった。フロントウィングの修正でフロアダウンフォースが増し、ウィングに頼らなくてよくなっていた。

そして、ハイレーキの真骨頂であるターンイン時に、ボディ表面ダウンフォースが増加し、加速状態でリアが下がりドラッグを減少させるセッティングが完璧に決まっていたと言える。

そんな速さを見れたのはたったの1戦、少なくとももう1戦あれば、本物と判断できるのだけど・・。

古い風洞がワイド化に対応出来ていない

2017年から全幅が1,800mmから2,000mmになった。この時から、レッドブルは開幕から力を発揮できない事態に陥っている。

風洞が小さいからなのか、20cmの幅の広がりに対応出来ない風洞なのは間違いない事実なのだろう。2017年にも同じようなコメントをしていて問題解決に約4か月半を要している。

2020年は7月開幕して11月に解決している、部分的に解決したって言ってるけど、2017年から何にも解決できてないんじゃないか!

2021年、マシンはほぼ同一のものを使う、フロント部分のルール変更はないため、現状出来上がっているフロント回りは基本ベースとして使用可能。空力はフロントから始まる、フロントが固まっていれば、それに合わせた後方の空力ボディを作ることが出来る。

ちょっとだけだが期待しておこうと思います。

これに新構造ホンダPUが載れば、面白い状況になりそうじゃないか?メルセデスはさらに20psアップされると噂がある。ホンダは40psアップが必要になるのだがね。

レッドブルはトークンをどこに使うのだろう?ホンダPUでモノコック側形状を変更するのかもわからない。マシン側に最大限考慮すれば、後ろのギアボックスのやり直しが一番効果が高そうなんだけどね。

予想では、ホンダPUは後方のみ形状変更になり、レッドブルはギアボックス形状変更(トークン2)で対応するような気がする。

いつも興味深い記事のチョイスとコメントありがとうございます。

シャシのワイド化に風洞が対応できていないとかあるんですね。

風洞の寸法自体は他のチームもあまり変わらないと仮定すれば、解析するソフトの問題か、風を発生させるファン等の構造の問題か?

アルファタウリのトストさんが2021年からはレッドブルと共同で60%スケールで風洞を使えると喜んでいたような気がしますが、同じ問題に嵌らないことを願います(さすがに無いでしょうが)。逆にレッドブル側の問題が解決したならば、アルファタウリも恩恵を受けられるかも?

ところで、フロントウイングの問題を発見したのはニューウェイ先生なのか、他エンジニアなのか気になります。空力を攻め過ぎてやらかすのは先生の十八番とはいえ、ファンとしてはたまったものではありません(笑)。

風洞を新設するなどの噂もないですし、結果とて4年間も同じ問題に直面している訳でして、あまりいいとは言えないですね。

ニューウェイ先生の心眼で、問題点を解決しているんじゃないかと。

CFD⇒風洞⇒実走(エアロレイク圧力計)までやってみて、アレ??とかなってるんじゃないかと。

まぁでもATの50%よりはマシな60%ですから戦力アップにはなると思います。

ただ2022年用の開発は凄く心配ですよ。

2022年の新F1マシンRB17が、ホンダPU引き継ぐ前提で開発準備進めているか?も気になります。

急にPUサプライヤー変更になっても対応出来るかどうか?

ホンダPU継続するか否か?の結論時間は、そんなに多くないですね。

それがマックスのレッドブル引き留めにも関係してくる。

来シーズンの展開次第?

ハミルトンも、新しいメルセデスのグラウンドエフェクトカーW12?ドライブするか?

契約更新もまだ正式発表無いですが、

現行F1レギュレーションで、8回目タイトル(シューマッハの記録破る)は確実に狙ってくるでしょうね。

PU関連なのですが、以前紹介されたメルセデスPUのトリプルスクロール型ターボ可能性?をホンダPUにも採用されるか分からないですが、メルセデス技術の後追いばかりでは、いつまで経っても追い付けない。

同じセパレート式PUでもメルセデスも思いつかないアイデアが、最後のPUに一工夫欲しいですね(それが出来れば苦労はしないか?)

ICEとセパレート式ターボユニットでは決して引けを取っていないはず?

やはり鍵を握るのは、MGU-K(の使い方)でしょうか?

私の予想では新構造PUを搭載する為にトークンを消費する事は無く、PUとモノコックの接続部に変更は無いと予想します。

今年から来年に向けてはトークン2しか無い事が先に決まっていただけに、新構造PUにする事でトークンを消費するのはレッドブルとしては避けたかったはず。

その問題が無いからこそ新構造PUを搭載する事にGOサインを出したのだと思います。

それとPU凍結の前倒しに対応する為にもそれが必要だったのでは?と感じます。

トークン2を、どのタイミングで、どの内容(車体なのか?PU関係なのか?)で効果的に使うかも全チームにとってテーマの1つですね。

全レース数が再び23と増えるので尚更、重要です。

早い段階で使ってしまって後が無いと言うのは最悪。

メルセデスは、前半でリードしてポイント稼いで有利に選手権を進めて、早くタイトル決めてしまう先行逃げ切りを展開したい所だけれど、そうさせてはいけない。

結局、マクラーレンはどうするんでしょうね?

一部の報道では、新しいシャーシ、冷却、ギアボックスを導入との事ですが、メルセデスPUに変えるにあたってモノコックの変更は必要無いのかな?

どう考えてもトークン2では足りないはず。

PUが変わるマクラーレンだけの特別措置がありましたっけ?

シャシー(モノコック)の変更は、コクピット前から後ろの事でトークン2、ギアボックスはPU取り付け面のみ変更可能。

冷却は熱量が変わる事の小変更は可能。

ギアボックスはもしかしたら、シャットダウン5日までにメルセデス用を申請していた可能性はあるかもしれない。

いずれにしても、トークン2と言うのはマクラーレンにとって不利ですよね。

元々はグラウンドエフェクトマシンが来年登場する予定だったのがコロナの影響で伸びてしまった結果なので仕方ないのですが、ちょっと可哀相だな…と

やはり一番影響大きいのは、

ルノーPU(セパレート式では無い)→メルセデスPU(セパレート式)で、

モノコックとの接合部ではないかと?思っています。

コンプレッサーが前方にあるタイプ(メルセデス、ホンダ)、コンプレッサーが後方にあるタイプ(フェラーリ、ルノー)、

同じタイプPU同士でも、パイプイングや補機類のレイアウト違いでポン付けと言う訳にはいかない。

マクラーレンは、どのサプライヤーPUを使用してもギヤボックスは、自社オリジナル設計でしょうね。

今頃総集編を観ましたがRB16ってシーズン序盤はリアアームに下降角が付いていたようですがどのタイミングが分かりませんがリヤアッパーアームがハイマウント化されほぼ水平前後で運用されてますよね。

と思って調べたら10月にアップデートされてた・・・。

前にもこんなこと書いたような・・・・。

アッパー、ロアのマウント位置が正確に分かりませんが一般的には下降角が大きいとグリップがスッポ抜ける傾向にあるようです。

因みにフロントに下降角が付いていた頃はブレーキングで前が下がるとキャンバーをポジティブ方向に変化させて接地面積を増やすというジオトメリーもされていたようですね。

今のメルセデスがやっているようにフロントもリヤもアッパー、ロア共に水平付近で運用するのが理想的なんですよね。

2月のテスト時点でほぼ水平じゃないですかね。

https://www.f1technical.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=28771&start=165

元メルセデスのエンジニアが来てどうのこうのありましたし、それよりもアリソンのインタビュー、リアのトー角変化で低速コーナリングに対応したって話が興味深い。

映像で観てると序盤は結構な下降角が付いてるんですよね。

リヤのトー角はフロントと同様にバンプステアを応用、考慮すれば十分可能じゃないでしょうか?

まさかセブンみたいにトーコントロールブッシュなどは採用されていないはず笑