レッドブルRB16・ホンダに期待を寄せていたファンは多いだろう、私もそんな一人ですが、ここまでリアがルーズになるマシンだとは思っていなかった。

新型コロナウィルスのパンデミックにより、色々な開発が制限されアップデートもままならない状況とは言え、レッドブルのような大きなチームが未だに解決策に辿り着けない、フロントナローノーズ化に注目が集まるが、今回は特に大改造受けていたリアサスペンション周りに注目してみようと思います。

レッドブルRB15⇒16のリアサスペンション比較

レッドブルのリアサスペンションは、2020年に大幅な変更を受けています。2019年の噂によれば元メルセデスのエンジニアが加入して、メルセデスの哲学を真似るみたいな話がありました。

アッパーアーム後の角度がリアアクスルセンターと並行になっている。アップライトブラケットを変更し、取り付けを上方&内側に移動、アッパーマウント型にしています。

アッパーアームは静止状態で水平になっています。RB15ではアッパー・ロアアーム共にハの字状態でした。

ロアアーム後はギアボックスのなるべく後ろ(クラッシュ構造体)に取り付けており、これはRB15から続く手法で、RB16では更に後方になったようだ。メルセデスW11が2020年に真似した部分になります。

RB15はロアアーム後がドライブシャフト内蔵型で大きめなものでしたが、RB16は分割にしています。ディフューザー上面の空気の流れは変わっているでしょう。

このように比較してみて、構成がほぼメルセデスと一緒なんですよね。

サスペンション・メンバー(アーム)のレギュレーション

- メンバーの幅は100mmまで

- メンバーのアスペクト比上限は3.5:1.0(幅100なら厚さは約28.5mm必要)

- メンバーの断面中心点から最大幅を繋いだ線の角度は基準面に対し10°まで

メンバーはウィングのように使用されているが、幅を広げすぎると厚みも増していく、ロアアーム後はディフューザーの効果を引き出すために昔にあったビームウィングようになっている。その他は絶えず上下動しているため、大きな角度はつかないように構成されている。

アッパーマウントブラケットの効果

メンバーを水平にする事の空力効果やサスペンションの稼働範囲を広げるものと、そしてもう一つは車高が下がった時に、リアタイヤのキャンバーが増加することにあるようだ。

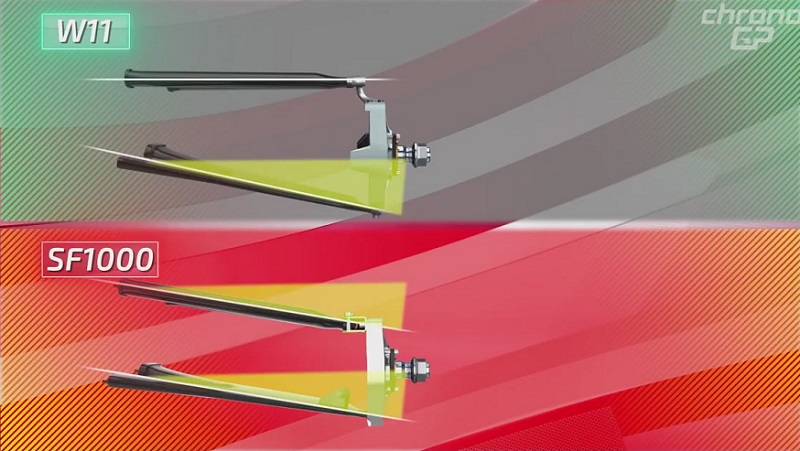

chrono GPの動画より引用

SF1000もハイマウントアームじゃんって突っ込みは無しで(笑)、このアームの角度ってまんまRB15ですよね。そしてW11とRB16は同一な構成となっている。

RB16はナローノーズだけじゃなく、メスセデスのサスペンション機構そのものも真似ているのです。

リアサスペンション変更は失敗か?

見出し詐欺的な題名となった今回の記事ですが、2019年のタイムを超えられない、その原因がリアにある事からも、はっきり言って現段階では、失敗と言っていいでしょう。

RB15型リアサスペンションを使うアルファタウリが安定した挙動を見せている事、特有のハイレーキ角セッティングとの相性など、問題定義する事は山ほどあるが、リアの車高ダウンで増加するキャンバー変化に何かあるような気がします。

メルセデスの倍ぐらい上下稼働させるリアサスペンション、その分キャンバー量変化のセッティングも難しくなるだろうしねぇ。

スロットルオンでリアが下がる、リアが下がりきるまでのトラクション空白時間、キャンバーが増加していく、中途半端な横方向への荷重状態だと逆に設置面積が減りそうな、そんな予感が・・・。

マックスですら驚くリアのグリップ抜け、ディフューザーストールだけ?ダウンフォース?本当に空力だけ?

リアウィングダウンフォースを減らすとグリップしないリアから連想される事は、メカニカルグリップ不足となるはずなのです。

2019年の最終段階では、メルセデスより常に薄いリアウィングで、ヒーブサスペンションのレーキ制御、トラクション制御出来ていた事実からも、新しいサスペンション構成をものにできていません。

まぁ一介のF1メカヲタクには本当の真相はわかりません、しかし最高峰のF1エンジニアにすらわからないなんてね・・・。

来年は2トークン消費してギアボックス変更は、十分考えられる事かもしれません。

私の知識では殆どチンプンカンプンなのですが、RB15がベースのアルファタウリのマシンの方が明らかに安定してますね。

元ブリヂストンのトラック・エンジニアリング・オペレーションズ責任者だったキース・ファン・デ・グリントも、サスペンションが原因だと言ってるようです。

2しかないトークンをギアボックスに使うと考えるのは何故でしょうか?

リアサスペンション変える為にはギアボックスも変えないと出来ないって事でしょうか?

ギアボックスは、リアの長さ、ドライブシャフトの位置、サスペンションアップライトの位置、その他剛性などなどが絡みます。

よってリアサスペンションの構成を変更するにはギアボックスの変更は必須になります。

懸念があるとすればリアクラッシュ構造体なんですが、ギアボックス変更に伴う変更は良いのかがはっきりしない。

なるほど。

理解出来ました。

個人的にはハイレーキコンセプトの軸となるフロント回りが安定しないのでリアがより厳しくなっているように見えますが、リアを変えても軸となるフロントが安定しなければ厳しいように感じます。

仮定として

2021年のレッドブルがRB16ではなく、RB15のギヤボックスケーシング込みのリヤサスペンションアッセンブリーに戻した場合でも、

やはり変更になるので2トークン消化扱いになってしまうのでしょうか?

来シーズンアルファタウリが、

RB16のギヤボックスとリヤサスペンションを取り入れるかどうか?

分からなくなってきました。レギュレーション的には可能ですが、

AT01のままで、その他の空力パーツにトークンを使う可能性あるのでは無いでしょうか?

ホモロゲーションは今現在のものに限ります。旧型に戻してもトークン消費です。

ギアボックスやインボードサスペンションなど、2020年に2019年型を使っている場合に限り、トークン消費無しに2020年型を使えます。

ATやRPは、使う事を前提に開発は進んでると思いますけどね。

JINさんこの企画とても良かったです。リアホイール側グリップのルーズさに対し云われてきたダウンフォースとタイヤ間を繋ぐのはサスペンションだから、それもずっと気に掛かる点でした。

さて、ChronoGPのVideo見て驚きました。F1空力でのエアフローやサスペンションの動きを動画でリアルに初めて見ることが出来とても驚くことが多かったです。例えばブレーキダクトの様々な効果への驚き。リアホイール側のサスペンションの複雑に様々に関連する各種スタビライザーの動き、それに関するリアホイールのCamberアングルだけでなく(⇦これも今知りましたが)、サスペンションの前後可動によりNo-Toe状態からToe-in and Toe-outとToeアングルも変化するなど(嬉しい)驚き。

Merce同様RBのリアサスペンションのアッパーアームの取付角が平常リニアだとSF1000に比べCamber角の可動域が全く異なる点が判りました。これに加えRBはMercに比しリアのヒーブ(Heave)可動幅が豊かなということは ≒ タイヤToe角幅も豊かということになるのでしょうか?。もしそうだとすれば、このW11のCmber角変化自体はおそらくアドバンテージであり、RB16のリア側Toe角が大きい可動域を有すると仮定し、W11では利益的なCamber角に前記Toe角の可動も加わりその相互関係が何かしらRB16のリアタイヤ・グリップ維持に対しDisアドバンテージ化させるのでしょうか?。

なお、以前オフロードチャリンコを例に述べた(フロントのスタビライザーが減衰時には直進方向への力が著しくロスする。それ対策のバイクでのアンチスクワット機能)件、RBはハイレーキ角コンセプトのためのリアのスタビライザー系のバーチカル(垂直)的な減衰の動き間のロスはどうなっているのか?。同様に特に加速時の前から後方への荷重移動に対しリアサスのスタビライザーのアンチ対策的にどう働くのか?。今シーズン印象的にはRB16両ドライバーのスタートがナイスとは評せない印象で、それにリアのルーズさは少なからず関与するのか、また同様の点でリアサスのヒーブ幅が広いことの影響の有無は?などが知りたくなりました。

日本語版ChronoGP誰か開設して下さい!m(_ _)m

ChronoGPの言ってる事や表現している事を全て信用してはいけない。特に空力の模写はCFDの結果でもないです。フェラーリヨイショなイタリア番組です。

テキスト表示と翻訳である程度意味はわかります。

リアタイヤトー角のズレは、ギアボックスの剛性不足によるもので、タイヤ摩耗を増加させていた、ギアボックス全体をカーボンで覆う事で剛性を確保したなんて言ってます。

ホンダPU搭載2年目、

RB15の正常進化型とされたRB16ですが、

結果だけで見ると全く別のモデルです。

2019年からのテクニカルレギュレーション変更が無かったので、

たらればになりますが

RB15をアップデートしながら継続使用しても良かったのでは?

現在F1は、以前とは比べものにならないくらい速い技術進歩なので、同じ仕様モデルを続ける事が通用しないですが、

RB15はルノーPU搭載のRB14をベースとしているにも関わらず、

ホンダPU初年度としては優秀なRB15でした。

2020年も引き続きRB16を使用されるでしょうが、

少しでも改善されて問題解消される事を期待します。

(フロアカットで不利になるかも知れないのですが、これが逆にリヤを落ち着かせる作用に働いてくれないかと?)

アームの移動って2本のアームの円運動からの線運動への変換じゃないですか。(言い方合ってるかな・・・)要は二本のアームの円運動を重ねてアップライトの動きが決まるということですよね。

てことはマウント位置が正確に分からないと、どういうキャンバー変化になるか分からないと思うんですよね。chronoのグラフィック見ても・・・うーん。。。って感じですし。

ふと思い出したんですが、リヤのアッパーアームのハイマウントってマクラーレンが最初だったと思うんですが、津川さんがああいうのは剛性をきちんと出すのが難しいんですよねって言ってたのを思い出しました。まあ、力点が変わるからそうなんですよね。

リアタイヤのトーってサスペンションの上下動で変化できますかね?

キャスター角の付け方とアームの長さを調整すれば可能か?

メルセデスがリアステアがどうのこうのって前から言われてますよね。

バンプステアという考え方もありますね。

市販車の場合リアサスペンションが沈み込むとトーインになるジオメトリになっていて

オーバーステアを抑制するようになってたりします。

>マウント位置が正確に分からないと、どういうキャンバー変化になるか分からない

おお、確かにそうだ!

っていうかホンダが…レッドブルどうすんだ…

上下どちらかのAアームをIアーム2本にして、マウントの位置を変えれば理論上は可能ですね。ついでにキャスター角もサスペンションの上下動で動かす事もやり方によっては可能になりますね。

一言、サスペンションは理解不能だという事がわかりました(笑)

真剣にラジコンやると勉強になりますよ!

F1の実車の複雑な機構を除けばラジコンはサスペンションのセッティングできない場所なんてないですから笑

上から数えて2番目画像(RB16)で、

フロアパネルのスリット刻み部分の横に赤色で横長ボックス風の部品が写っていますが、気になりました。

勝手な想像なのですが、

リヤタイヤの状態(温度)を測定するモノでしょうか?

これはデータ送信型の水平器みたいなもののはず。

距離や角度を測り、フロアがしっかりと設置されているのか確認する。

と何処かで見た記憶が・・・

ありがとうございます。

なるほど。

走行中もリアルタイムで測定して、セッティングに役立てたりするわけですね(^.^)

このフロアパネルのスリット刻み部分が、来年カットされてしまうのですね。

2021年が現行レギュレーション最後で、

これまでのF1が見納めとなってしまいますが、

RB16どれだけ改良改善されるか?見届けたいです。

言葉足らずでした、走行中にあれはありません。

ピット作業用です。