2019年第9戦オーストリアGPはレッドブル・ホンダの劇的な優勝で幕を下ろした。フェルスタッペンの走りは見事だった、そんな彼の走りを体現できた理由は、レッドブルのマシン開発がようやく実ってきたのが大きいでしょう。

特に今回はフロント周りを中心にアップデートしており、ようやく言っていいのかアウトウォッシュの発生が大きく絡んでいた事を伺わせるようなデザインが目についている。

レッドブルRB15のアップデート

まずは、全体像を見てみよう。前回はミラー周りを改良していたが、今回は本丸とも言うべくフロントウィングです。

https://www.racefans.net/

フロントウィングのメインプレートの湾曲盛り上がりが若干増えた、そして翼端板近くのフラップが下がった。ノーズの先端の穴復活!そしてこのアップデートはフェルスタッペンのみに搭載されていたのです。

https://www.racefans.net/

上がフェルスタッペンで下がガスリーです。並べてみてやっとわかる程度の微妙な差です。

1枚のプレート先の切り欠きが2つになっていた部分が無くなっていますね。翼端板上部ギリギリまであったフラップですが、翼端板の方が高くなっています。

https://f1i.auto-moto.com/

細部はこんな感じです。今までこれらに遮られていた空気は何処へいったのか?間違いなく車のサイドに流れていくでしょう。

フェラーリやメルセデス、最近好調なマクラーレンは翼端板近くのフラップ角度が浅いのが特徴で、空気抜けが多いのは目視でわかります。レッドブルもそんな感じにしてくるだろうとずっと思っていたのですが・・ニューウェイさん我が道を行く!

フラップではしっかりダウンフォースを生成し、ほんの少しだけ縦幅を狭めて、アウトウォッシュ獲得を狙ってきた。

https://www.racefans.net/

そういえば最近マクラーレンをじ~~~~と見つめるニューウェイさんでしたが、そうかメインプレートと路面の空間に何か感じていたのですね。

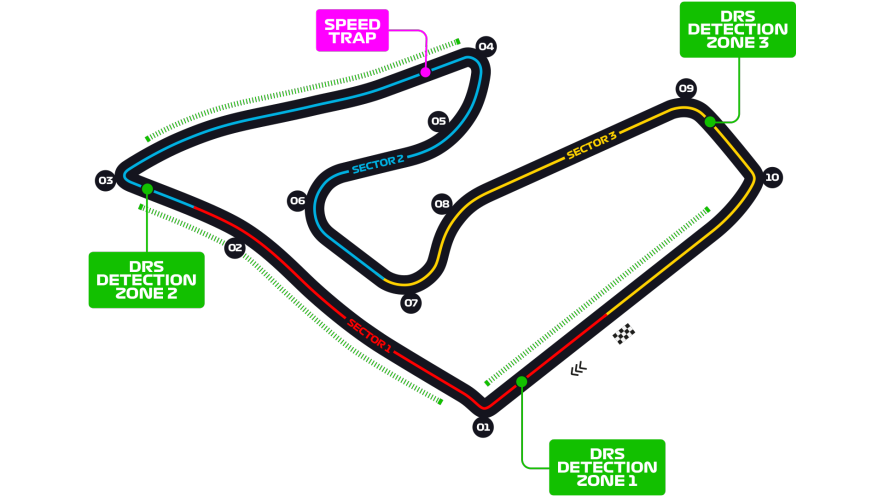

オーストリアGP速度解析

今回はフェルスタッペン、ルクレール、ハミルトンに焦点を絞っていきます。予選の一発はどうしても負けてしまう。これは仕方が無い事だと割り切ります。パーティーモードと呼ばれる出力モードをホンダはもっていないのだから。前から言われている通りに+20kwぐらいを瞬間的に作り出していると思われる。

https://www.formula1.com/

予選セクタータイム

| POS | ドライバー | S1 | S2 | S3 | タイム | Gap |

| 1 | LEC | 15.992 | 27.961 | 19.050 | 1:03.003 | |

| 2 | HAM | 16.071 | 28.104 | 19.087 | 1:03.262 | 0.259 |

| 3 | VER | 16.122 | 28.175 | 19.142 | 1:03.439 | 0.436 |

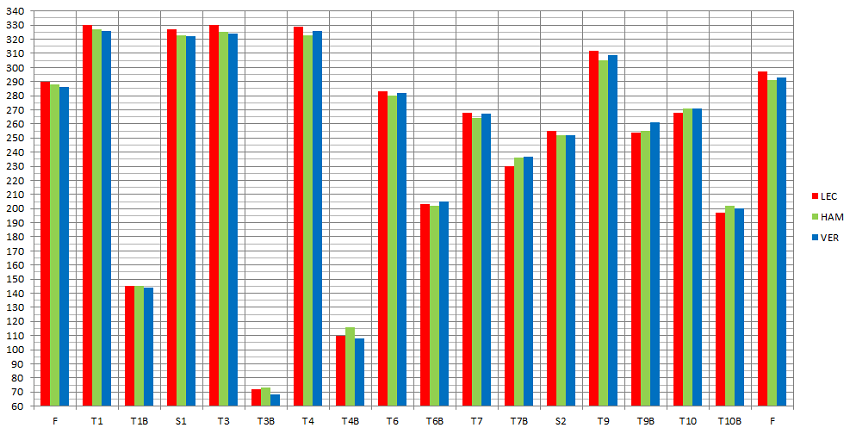

予選スピードデータ

| SPD | F | T1 | T1B | S1 | T3 | T3B | T4 | T4B | T6 | T6B | S2 | T7 | T7B | T9 | T9B | T10 | T10B | F |

| LEC | 290 | 330 | 145 | 327 | 330 | 72 | 329 | 110 | 283 | 203 | 255 | 268 | 230 | 312 | 254 | 268 | 197 | 297 |

| HAM | 288 | 327 | 145 | 323 | 325 | 73 | 323 | 116 | 280 | 202 | 252 | 264 | 236 | 305 | 255 | 271 | 202 | 291 |

| VER | 286 | 326 | 144 | 322 | 324 | 68 | 326 | 108 | 282 | 205 | 252 | 267 | 237 | 309 | 261 | 271 | 200 | 293 |

※ターン手前最高速度とボトムスピード(B)、セクター通過速度

※ターン手前最高速度とボトムスピード(B)、セクター通過速度

あれ、突っ込みが速いからT3,T4の鋭角コーナーが速いと思っていたら、中高速コーナーが速くなってる。鋭角コーナーではボトムスピードを意識せずに、早めに回ってアクセルオン、それでT4手前でメルセデスより速いスピード。

あとはタイヤをT4以降に温存していたのかな、3台の中では一番薄いリアウィングであるし、圧巻の中高速コーナリングです。

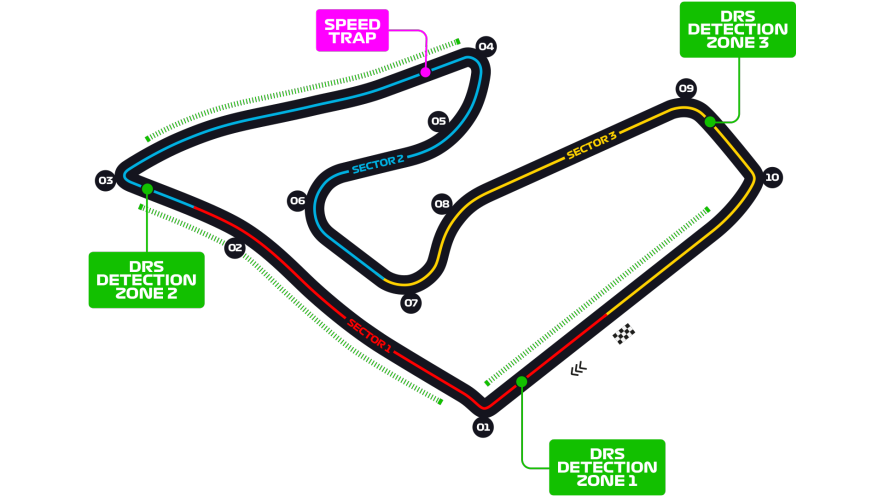

決勝ファーステストタイム

「エンジン11 エンジン1 1 ポジション5」と言う無線指示、放送では60周目でしたが本当に指示されたのはその前です。無線の内容は精査されてから放送されるため、タイムラグがあります。

3者のファーステストはフェルスタッペンはLap60、ルクレールはフェルスタッペンが2位に上がった直後のLap58、ハミルトンはベッテルに抜かれる前に逃げようとしたLap69となっており。その状況からも決勝での限界速度だった事が伺えます。

フェルスタッペンはこのLap60、バックマーカー処理のためにDRSをT1以降2回使えており、それも相まっての最速タイムであった事も頭にいれておきましょう。

フェルスタッペンはLap61に[1:07:750]というタイムをだしています。この周はDRSを使えておらず、他の2台のファーステストと条件はほぼ同じと判断し解析していこうと思います。

https://www.formula1.com/

| POS | ドライバー | S1 | S2 | S3 | タイム | Gap | Lap |

| 1 | VER | 16.922 | 30.148 | 20.405 | 1:07.475 | 60 | |

| 1 | VER | 17.199 | 30.272 | 20.279 | 1:07.750 | 0.275 | 61 |

| 3 | LEC | 17.263 | 30.193 | 20.538 | 1:07.994 | 0.519 | 58 |

| 5 | HAM | 17.156 | 30.448 | 20.446 | 1:08.050 | 0.575 | 69 |

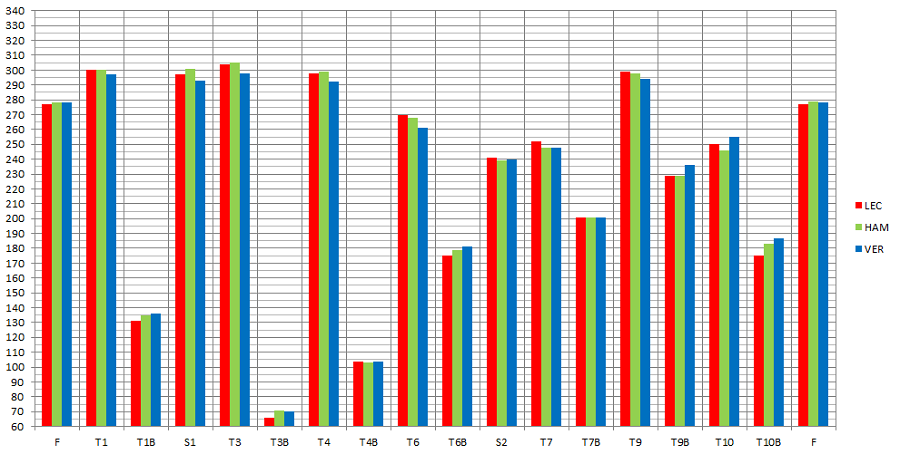

決勝スピードデータ

| SPD | F | T1 | T1B | S1 | T3 | T3B | T4 | T4B | T6 | T6B | S2 | T7 | T7B | T9 | T9B | T10 | T10B | F |

| LEC | 277 | 300 | 131 | 297 | 304 | 66 | 298 | 104 | 270 | 175 | 241 | 252 | 201 | 299 | 229 | 250 | 175 | 277 |

| HAM | 278 | 300 | 135 | 301 | 305 | 71 | 299 | 103 | 268 | 179 | 239 | 248 | 201 | 298 | 229 | 246 | 183 | 279 |

| VER | 278 | 297 | 136 | 293 | 299 | 70 | 292 | 104 | 261 | 181 | 240 | 248 | 201 | 294 | 236 | 255 | 187 | 278 |

いくらホンダがパワーモードを使ったからと言ってセクター1やセクター2の前半にあるストレートが速いわけではない、あくまでフェラーリやメルセデスの決勝モードに肉薄したというところです。

それとこんなに速いラップに関わらずフェルスタッペンは、ストレートエンドのほんのわずかな時間で、リフト&コーストしています。それがT3,T4手前のスピード記録に影響しています。

そしてコーナーは至る所で速かった、特にターン6のボトムから強さを発揮、ターン9のボトムが極端に速く、ターン10までのわずかな距離で最速、そしてターン10のボトムも速いためフィニッシュライン通過速度も速い。

この1:07.7秒台のタイムを連発できたことがとにかく凄かった。

レッドブルホンダがレース最速だった理由は?

- RB15の空力アップデートによりダウンフォースの安定とブレーキング時間の短縮

- 海抜700mに位置し空気が少し薄いため最大ダウンフォースがある事が有利に

- 空気が薄いためタービンの仕事量など決勝では大きな差に繋がりにくかった

- 気温と路面温度が高いため一番硬いC2を使う必要があった

- C2タイヤを機能させるには多くのダウンフォースが必要だった

- 硬いC2タイヤの作動温度を持続させるハイペース

- 後半にパワーモードを持続できた冷却性能

主なポイントはこんなところだと思います。メキシコでいつも強いレッドブルからも空気が薄くなる事の優位性はあるでしょう。

メルセデスの誤算

予選ソフトを完全に機能出来なかった事からも、高ダウンフォースと硬いサスペンションではブレーキングでのギリギリの粘りがなくなり、タイヤロックやアンダーステアを誘発した。硬めのサスペンション・柔らかいC4タイヤ・高い路面温度の組み合わせが作動温度を上回っていたと推測。

硬いタイヤで異様に速いペースをプラクティスで示していたが、レースでは冷却問題により本来のパワーをほとんど使えず低調なラップタイムになってしまった。

気温30℃以上では本来のパワーを解放できないと言う情報もある。

フェラーリの誤算

ソフトタイヤを完璧に機能させるマシンは、予選で圧倒的に速かった。しかし一番硬いタイヤC2ではダウンフォース不足からくる入力が足りなかった。そのため作動温度にまで温めキープするのが難しかった。

それはタイヤ摩耗を促進させ後半には高ペースを維持できなくなっていた。パワーで逃げようとすれば更にタイヤを痛める2重苦であり、そんなマシンを操っていたルクレールの凄さを改めて感じた。それを嫌ったベッテルはソフトに交換している。

まとめ

今回のレッドブルは本来のコーナーマシン復活を予感させるスピードを見せている。

特にT6,T9,T10のボトムスピードは予選と決勝を通じて最速だった事が、それを強く印象付けています。速度域で言えば180~260km/hぐらいのボトムのコーナーであった。

ホンダもマイレージを削れば、決勝でフェラーリやメルセデスに対抗できることを証明できた。ホンダエンジニア陣もこの事を実際に認識でき、次なる開発の意思統一を容易にすると思う。

自分たちをギリギリまで追い込んだ有益な実走データは、どんなにベンチテストを頑張ったところで得られるものではない。

この優勝は更なる高みを向かうための、いわば序章でありレッドブルとホンダは今後も強固なパートナーシップを形成していくだろう。フェルスタッペンのHマーク主張や表彰式に田辺さんを送った事は、一緒にもっと行こうぜとのレッドブルからの意思表示でもあるのだから。

https://twitter.com/F1

※怪情報:今までの記事でターン2,3,4の記載が間違っている事がありました。実はアプリではターン2が無くなっていたのです(笑)

コメント Comments

コメント一覧

徘徊老人 がコメント

2019-07-03 11:25

1 ver 61 と 3 lec 58の数字、逆じゃないですか?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2019-07-03 11:28

そのようです。ミスってました。

訂正いたします。

たーし がコメント

2019-07-03 12:33

冷却の話だとマックスだけターン9の後の下りでラインを変更してマシン冷却をしていたと言う話があるのご存知ですか?

そう考えると彼だからこそ優勝できたのかなって思います。

プッシュしながらもマシンを労われるって中々できるもんじゃ無いです。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2019-07-03 12:36

そうですよね、あんなにプッシュしてる中で、あの走り方はそうそうできるもんじゃない。

マックスって本当に頭が良い、レースで勝つ為にすべきことをする事ができるドライバーです。

まさにセナ再来って感じが今回の優勝で実感できました。

マックスはマックスなのでセナを引き合いに出すのは失礼だろうけど。

※走行ラインを外して冷却するのは、F1ドライバーにとって当たり前な行いなので、あえて触れてませんでした。

がコメント

2019-07-04 22:11

フェルスタッペンいいですねー。個人的にはフェラーリ時代のアロンソを彷彿させる走りです。年間勝敗なら勝ち越すのに、要点レースの予選では必ずと言っていい程リカルドに負けてたので、予選の圧倒性はそこまでないのかな。それも若さ故なのでまだまだ成長してくれるでしょう。

toukeidou がコメント

2019-07-04 01:28

auto sport の記事で、標高が高いとTCの性能差が効いてくるみたいな記事がありました。メキシコでの優位性が予想できるそうです。

標高700mや2300mどころじゃないホンダジェットの技術が入ってますからね(笑)。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2019-07-04 03:56

こういう情報が昨年あたりから見るようになりました。となるとホンダのピークパワーが足りない原因は空気量、ターボエンジンはブースト上げてそれにあう燃料増やせばパワーがでるって言う昔からのチューニングと変わりないのですね。

たとえ流量制限があっても、ブースト上げればパワーがでる、それに耐えうるエンジンなのかどうか。

がコメント

2019-07-04 01:41

ルクレールはただ単にクリーンエアで走れていたからタイヤマネジメントできていただけではないでしょうか?

フェルスタッペンに抜かれたあとは全くついていけてませんでしたし。

ベッテルはピット作業のロスもあったので飛ばすしかなく、マネジメント云々行っている状況ではなかったと思います。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2019-07-04 02:45

フェラーリはダウンフォースが少ないので、バックマーカーが出始めてからペースが悪くなっています。

基本的に今のF1マシンは空力・冷却などを考えると2秒差で走る事が条件。

それが例えバックマーカーであったとしても、影響はあります。

後はバックマーカーの処理についても差が大きく、マックスが追いつく要因の一つです。

雷子 がコメント

2019-07-04 02:22

なるほど 私みたいなおバカでも とっても分かりやすかったです。タッペンだけアップデートしてたんですね。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2019-07-04 03:03

このアップデートが、本当に正解なのかはレッドブルですら、半信半疑みたいですね。

空力、パワー、タイヤ、サスペンション、気温、路面温度、ドライビングなどあらゆる要素がスイートスポットに入った結果です。

こういう神懸かり的な事ってF1ではたまに起きるんです。チャンピオンになれる人が魅せることが多い。

がコメント

2019-07-04 10:05

ごめんなさい、記事内容と関係ないけど、

https://www.youtube.com/watch?v=2fhTPUZRFO8

こんなイベントができるぐらい盛り上がってるオランダはいいなぁ~

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2019-07-04 11:10

凄いですね、主役はやっぱりドライバーだと痛感します。

速い日本人ドライバーってこの先、現れるのだろうか・・・。

国内フォーミュラだと若手で生きの良い方はほとんどトヨタ系でしたっけ。あー勿体ない。

ようすけ がコメント

2019-07-05 09:18

メインプレートの端を持ち上げて、ウイングの下を通す気流を増やして、それがアウトウォッシュになってサイドに噴き出しているのでしょうか。もしかして、メインプレートの裏側に仕掛けがあるのかも?ルール上セーフでしょうか?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2019-07-05 10:52

メインプレート下には片側2つの垂直状フィンがあります。

位置がいまいちつかめていないのですが、そのフィンに導く空気量を増やしたとすれば、それを利用した渦流が大きくなるはずです。

同様に翼端板の方が高くなった上部フラップの角でも、渦流の発生が増加する。

アウトウォッシュは単純に空気量を増加させるだけだく、強い渦流を作らなければ意味は無いので、そんな部分を意識したアップデートだと思っています。

車検を通っているのでレギュレーション違反ではないですよ。

がコメント

2019-07-11 14:16

なんてわかりやすい記事なんだ!

なんだけど、ド素人の自分にはフロントウイングの形状が変わってどう効果あるのか全然わからない・・・。

湾曲盛り上がりカッコいいなーくらいの感想しか(笑)

皆さんには空気の流れが見えているんだろうか。

スピードのデータもすごいわかりやすいです。

すみません、記事と関係ないのですが、

リアウイングの形状で翼端板?ということでしょうか、横側の部分。

メルセデス、フェラーリ、マクラーレンは下側に切り欠きが入っているのですがRBには入ってなくて、

これによる違いや狙いはなんなんだろう、と気になってしまってます。

RBのは横から見ると結構広い面積あるしド素人目には横風の影響でかそうに見えたりしてモヤモヤしてます。

あまり関係ないのかな・・・。すみません素人コメントで。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2019-07-12 20:50

フロントウィングはマシンの先端で一番最初に空気が当たるところです。

形状次第で流れが変化します。その後ろにある全てのパーツに当たる空気の流れが変わる事を意味します。

[F1空力学]2019年新レギュレーションによる空気の流れ!

リアウィング翼端板(エンドプレート)の下側の切り欠き(スリット)は主にはリアタイアで発生する乱流を遠ざけるなどの効果がありそうです。

ただしドラッグは増える傾向が伺えます、高速コースに行くと減らしたり無くしたりしていますね。

風の影響や空気の流れの力を理解するには、バイクで高速道路を走れば一番体感できるのですが、免許や費用といった面で一般的ではないか;;

普通の車で高速道路を走る、窓を少し開けて手を少し出してみる、角度を変えてみるなどなど、危ないから助手席でねw

机上の空論だけでは理解は難しい、何事も体感は重要です。

がコメント

2019-07-13 01:15

丁寧な回答ありがとうございます。空気の流れの記事参考にさせていただきます。

なるほど体感の経験も活きるのですね。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2019-07-13 01:38

F1技術を解説できる日本のウェブサイトはほぼありません。

検索は常に英語で行うと何かしら知りたい事が出てくるでしょう。

F1 aerodaymic

vortex

power unit

イギリスにはF1チームで働くための学校もあるぐらいですから、その底辺層のもつ知識もレべルが高く

近年ではCFD実験データなどが公開されていて非常に助かっています。

がんばれ京アニ がコメント

2019-07-24 11:22

翼端版の上部が水平なのが従来型、

後部が下がっているのが新型ではないでしょうか?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2019-07-24 12:07

その通りです。F1公式あたりだとその部分にしか触れていませんね。

翼端板は規定数値上限型⇒後部のみカット型⇒後部に向かって斜めに下げるまで進化

ウィングフラップは規定数値上限型⇒下がった翼端板の上限までの高さ⇒下がった翼端板より低いフラップ

翼端板側のメインプレートと路面の空間は徐々に広がり今の位置まで上昇してます。

がんばれ京アニ がコメント

2019-07-24 12:19

このスレッドの OLD/NEW の写真、

逆になってませんか?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2019-07-24 14:01

多分、画像の角度のせいでわかりにくいだけです。

拡大画像だと一見して斜めに下がっているようには見えません。

翼端板が後方に斜めに下がった+フラップも下がったのです。

下記リンクのフォーラムには開幕戦からの画像がほぼあるので見てみて下さい。

https://www.f1technical.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=27916

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/honda/f1-honda-topgap/trackback/