昨年と同じくフェラーリのルクレールがポールポジションからスタートする。

レッドブル2台が追いかける展開、毎年毎年優勝目前のドライバーに不運が訪れる魅惑のグランプリ。

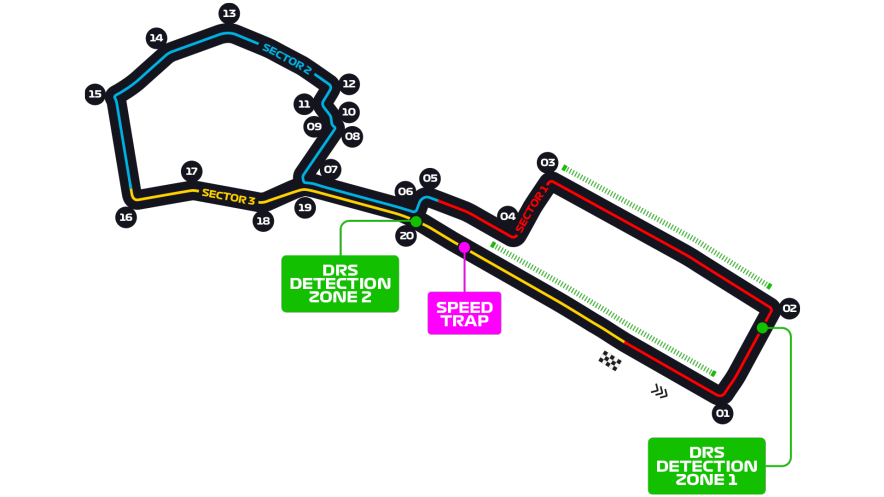

タイヤは市街地路面でC4ミディアムからC3ハードへの1ストップで済むはずだが、クラッシュによるデブリなどがタイヤの損傷に直結する。

エスケープゾーンや撤去機材の置き場所が無く、処理も遅いバクーは波乱必死なのです。

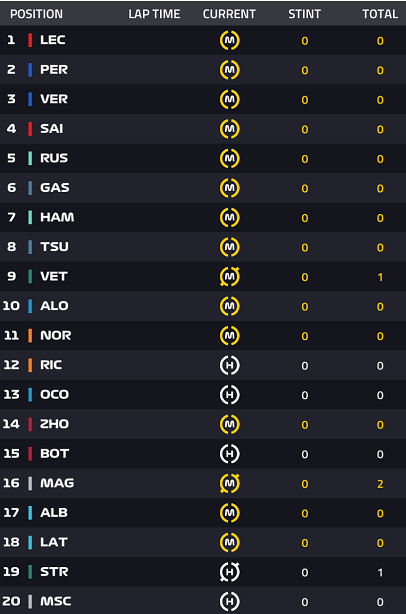

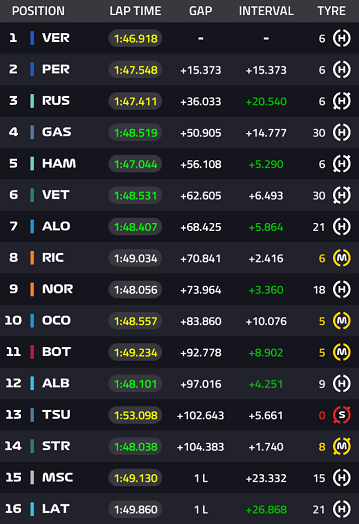

スタート順とタイヤ

ピットインロスタイムは、約19秒です。

アゼルバイジャンGP決勝レポート

天候は晴れ、路面はドライ、気温25℃、路面温度48℃でスタートしました。

スタート:ペレスが好スタートでターン1をホールショット、ルクレール、フェルスタッペン、サインツと続く。

角田はベッテルに抜かれて9位です。

Lap2:ペレスのペースが速い、ルクレールに2秒差をつけています。

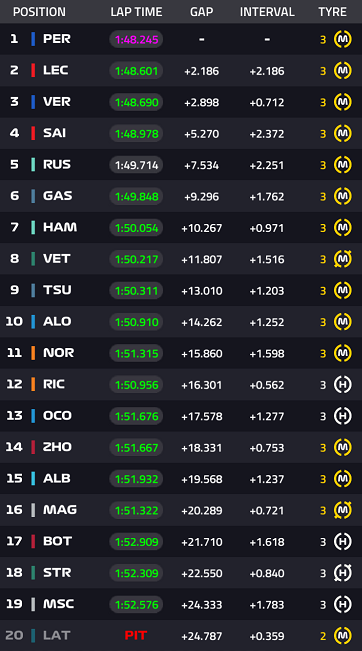

Lap3終了時点

ルクレールはスライドが多いです。

ルクレールとフェルスタッペンの差は1秒以内になっています。

Lap4:フェルスタッペンはDRSを使えるようになりました。

しかしストレートが少し速いだけでは、オーバーテイク出来ないですね。

Lap9:サインツがターン4で真っ直ぐ進んで停止、トラブルでリタイアです。

VSCになりました。

あぁ~もう、フェラーリさん・・・。

Lap10:ルクレールがハードへ3位、ラッセル、ガスリー、ハミルトン、ベッテルなどハードへ続々と交換しています。

Lap11:レース再開、レッドブルはピットインしていません。

Lap11終了時点

Lap13:ベッテルはオコンの前に出るがブレーキングが間に合わずターン3を直進、そして華麗なスピンターン!

おかげで角田は11位に上がる。

Lap15:ターン1でトップがフェルスタッペンに変わりました。

ペレスのタイヤはあまり状態が良くない、チームによるポジション入れ替えです。

意味のない戦いはするな!と無線が入っていました。

Lap17:ペレスはハードへ3位

Lap18:ハミルトンはオコンをパスして9位

Lap19:フェルスタッペンはハードへ2位

Lap20:ルクレールが白煙をあげてリタイアしました。ノリスはハードへ16位。

トップのルクレールをレッドブル2台がどうやって攻略するのか?と言う終盤の楽しみが一気に吹き飛びました。

あぁ~もう、フェラーリさん・・・。

Lap22:ガスリーはリカルドをパスして4位、角田はオコンをパスして7位

Lap24:ジョウがピットへ入りリタイアしています。

あぁ~もう、フェラーリさん・・・。

Lap25:ベッテルはオコンをパスして8位

フェルスタッペンにはペースが速いとピットから無線が飛んでいます。

Lap26:ハミルトンはリカルドをパスして5位

Lap27:アロンソはオコンはパスして9位、ノリスはアルボンをパスして14位

Lap33:マグヌッセンが停止してVSC

あぁ~もう、フェラーリさん・・・。

Lap34:フェルスタッペンはハードへ1位、ペレスはハードへ2位、ラッセルはハードへ3位、ハミルトンはハードへ6位、続々とピットインしています。(2回目)

Lap35:レース再開

Lap36:ハミルトンは角田をパスして5位

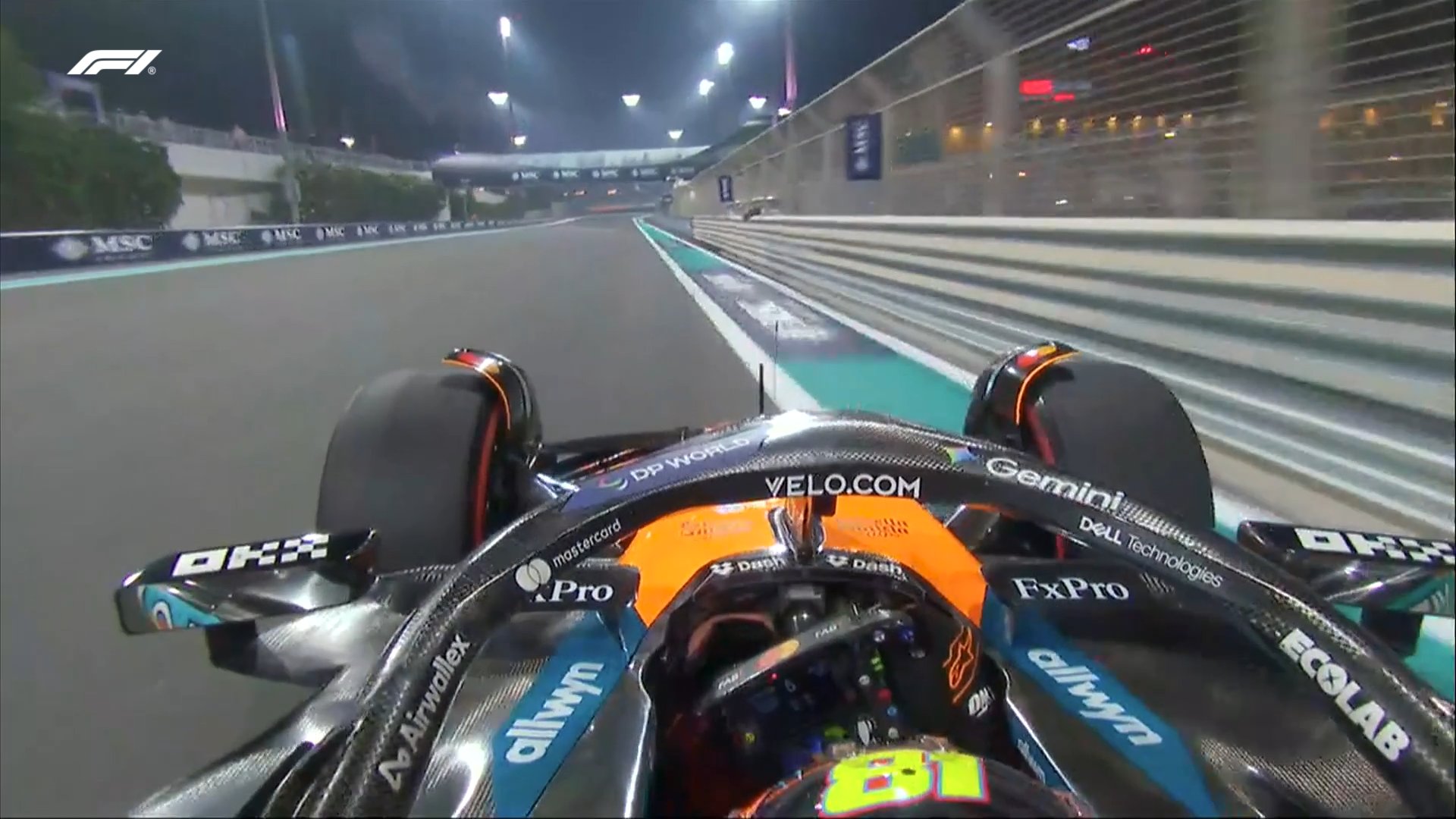

角田はリアウィングフラップが割れています。

これにはレースコントロールからピットインしてどうにかしなさい指示がでました。

ストレートでリアウィングが壊れたら大惨事になりかねない、わかったら即座にピットインさせるのがチームとしての第一の行動ですよタウリさん!

Lap39:角田はピットへテープで強引にフラップを固定しました(笑)

ソフトに交換してピットアウト13位です。

うーん、勿体ないポジションダウンで入賞圏外へ。

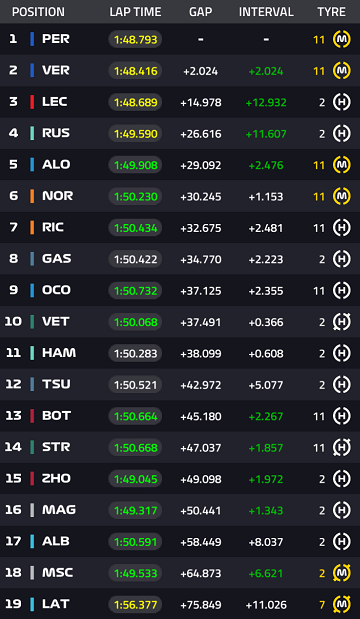

Lap39終了時点

フェルスタッペンにはペースが速いとピットから無線が飛んでいます。(2回目)

これ以上遅く走ったらタイヤが冷えちゃうよ!と反論するフェルスタッペン。

それに折れるピット側・・・漫才か(笑)

Lap42:ハミルトンがガスリーの後方1秒以内まで迫っています。

Lap44:ハミルトンはガスリーをパスして4位

Lap47:7位アロンソに、リカルドとノリスが追いつきそうです。

しかし巧者アロンソはタイヤをきっちりと管理していてペースを上げています。

そして異様なストレートスピードでDRSを使わせません。ツカエテモヌケナイヨ

レッドブル2台は延々と余裕のラップを重ねています。

Lap51終了:フェルスタッペンがトップでチェッカーを受けました。

アゼルバイジャンGP決勝結果

[pc]

[ad#ad-3]

[/pc]

[sp]

[ad#ad-2]

[/sp]

まとめ

優勝フェルスタッペン、2位ペレス、レッドブルが余裕の1,2フィニッシュ!

Five wins in a row 🙌 Brought to you by Max and Checo 🫂 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/1zMKUnfCD4

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 12, 2022

レースで強いレッドブルがここでもその強さを見せつけました。

今年のアゼルバイジャンは予選と決勝の開始時間差が3時間もあり、予選の低温で速い事は決勝の高温でタイヤへ熱が入りすぎる事が懸念されていた。

それを読み切っていたレッドブルチームは序盤からレースペースが速く、フェラーリはリアをスライドしていた。

サインツのリタイアによって、レッドブル2台がルクレールの前に出る事は時間の問題と言う展開だった。

だがまたしてもルクレールはターボ関連っぽいトラブルでリタイアです。

フェラーリは2基目を入れたあたりから信頼性問題が多く発生している。

パワー面や速さは申し分ないけど、レースを走り切れないのであれば意味が無い。

もう8戦目、様々な初期トラブル、振動及び共振問題が解決され、普通なら信頼性は上がっていく頃合いなんですけどね。

逆に信頼性が下がっていくフェラーリとカスタマー勢、やっちまったなぁこれは。

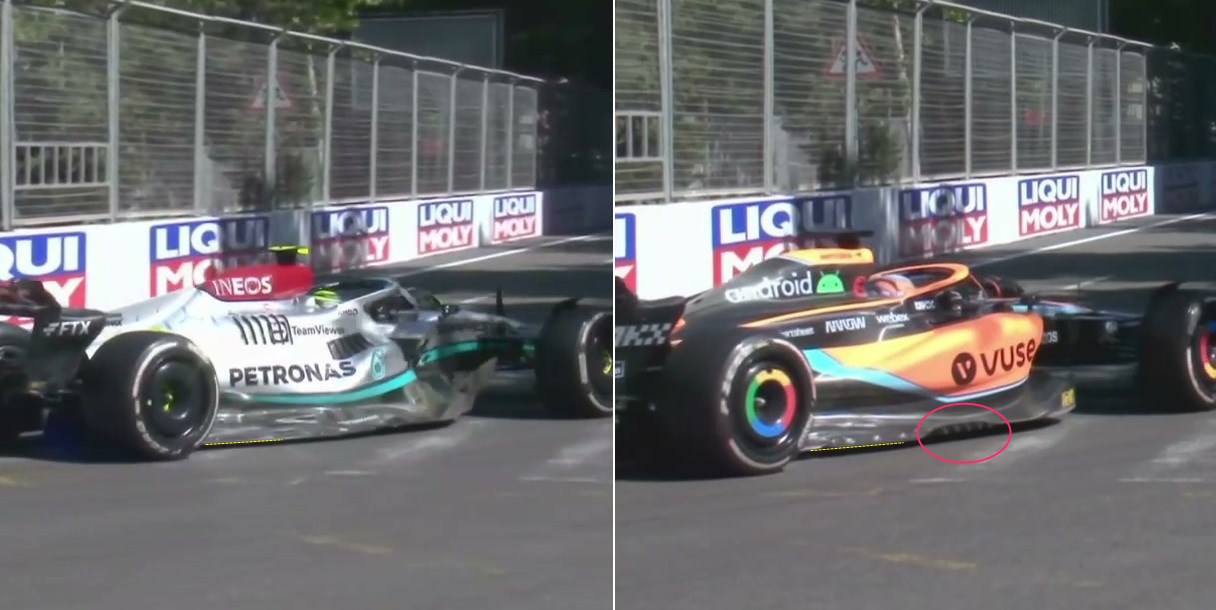

あれだけポーパシングに苦しむメルセデスですが、壊れない事は称賛に値する。

きっちりとレースを完走して3,4位獲得は見事です。

しかし、ハミルトンが体を痛めるほどのポーパシング問題は解決しなければやばい。

マシンの様々なパーツが壊れる事は、振動と共振が大きく関係している。

パンプの多い市街地サーキットは、F1チームとして本当に辛いレースとなっています。

そのせいで角田は入賞のチャンスを逃している。

グラウンドエフェクト効果を大きく増加させるトンネルフロア。

そしてそれに起因するポーパシング問題、壊れるパーツ、インフレ率の急上昇、予算制限問題、色々な事があれよあれよと繋がっています。

予算不足によって信頼性が損なわれる事態に発展しそうな状況、FIAは制限の見直しを余儀なくされるだろう。

パーツとして振動問題を大きく改善するイナーターの復活も今後話し合われるかもしれない。

共通パーツや共有パーツとして復活するならいいのではないかと私的には思っています。

序盤戦こそ信頼性に苦しめられたレッドブルとPBPT(HRC)ですが、その速さと信頼性の融合度合いは素晴らしい。

RBPTの信頼性とパワーは、ホンダRA621Hの色々な施策と他メーカーがやっていないであろう事、それらの違いを比較するとその凄さがわかります。(鉄ライナー、CB2、排気側別冷却路など)

フェラーリは終盤戦にグリッド降格が確定的、そしてここでのダブルリタイア、ポイント差が大きすぎる点などを考えると、今年のチャンピオンはもう決まったと思えるほどの差が見えたアゼルバイジャンでした。

コメント Comments

コメント一覧

がコメント

2022-06-13 16:17

ダクトテープはいつだって最強ですね!

がコメント

2022-06-13 01:08

破損したところをダクトテープで補修しちゃうのは

他のカテゴリで見られる光景ですが

まさかF1でも見られるとは思いませんでした

https://twitter.com/i/status/1536048687847284738

じゅんた がコメント

2022-06-13 22:17

あぁ~もうフェラーリさん(笑)

本当にヤバいですね

レッドブルを応援してますが、あまりにも早いコンストラクターズチャンピオン決定では面白く無い。

まぁそれはそれでマックスvsペレスが盛り上がるかも?

そうなるとドロドロしてくるのか?

ペレスが折れさせられるんだろうけど。

917K がコメント

2022-06-13 22:38

1機目と2機目でパーツのロットか何かがが違うのかな?

開幕当初は問題無かったのに…。ドライバーが不憫です。

ポーパシングですが、イナーターだけで治るもんなんでしょうか。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-13 22:46

フェラーリの2基目は信頼性アップデートが入っているはずなのに・・・。

イナーターだけでは治りません。

大部分の細かい振動を無くせるので、それらの共振的な起因は無くせる。

フロアのキックポイントを上手く処理する事が、絶対に必要な事です。

917K がコメント

2022-06-13 22:54

>フロアのキックポイントを上手く処理する事が..

⇒ですよねー。こりゃ根が深そうだ..。

ハイドロニューマチックのハイドロ抜き がコメント

2022-06-13 23:18

独自開発出来なくても共通共用パーツでイナーターが使えるなら朗報

ドライバー、チーム、ファン全て大歓迎ですね。笑

信頼性も上がる。不本意なトラブルでリタイアも避けられる。

FIAが拘るコスト削減や公平性も保たれるのでは?

どうせ共通共用パーツ導入するのであれば簡易的なモノで良いので

待望のアクティブサスペンションを採用して欲しいですが?

通りすガスリー がコメント

2022-06-13 23:38

メルセデスは限られた予算と開発リソースを、クッション性の高いシート開発に振った方がいいのではないか。油圧アクティブシートとか、磁性流体シートとか、生たまごが割れない画期的な乗り心地のシートを…。(そうじゃない)

がコメント

2022-06-13 01:58

トトがアロンソ以外のドライバーはバウンシング対策をした方が良いと同意したと言ってたので何か動きはありそうですね

ただメルセデスが一番恩恵受けるだろうからなあ…

車高上げろという意見には結局どこかでバウンスすると言ってますし

フェラーリは二基目で信頼性アップするのに失敗したらしいです

今のままだと去年末のメルセデスのようになるかパワーを落とすしかないと

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-13 03:47

車高を上げる、フロアサイドからもっとトンネルの空気を抜く。下位チームはみんなやっている。

メルセデスだけがやらずにバウンスさせている。

やれる対策をしないで、レギュレーションしいては安全面に訴えて、視点をずらそうとやっきになっている。

そこだけは凄く腹が立ちますが、対策してても起きる現状なので、機械的な振動だけでも無くせば共振の抑制は可能です。(イナーター)

レイ がコメント

2022-06-13 07:09

レース後のハミルトンの腰が痛くて辛そうな動作をしている映像が出回っていますが、演技に見えてきてしまいます(実際痛いのでしょう)。出来るだけ痛そうに見せてレギュレーションの変更を暗に訴えかけているのではないかと思いました。同じマシンに乗ってるラッセルはレース後、そこまで辛そうな状態に見えませんでした、コメントは辛いと言ってますが。

がコメント

2022-06-13 03:54

https://twitter.com/revvinuk/status/1535985843239800833

これ見るとメルセデスが車高を思い切り下げてるのが判りますね

レッドブル並に車高を上げたら中団に埋もれてしまうんでしょうかね…。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-13 04:11

ドラッグの少ないフロアダウンフォースが減ると、簡単に0.3~0.5秒失います。

2強は車高を上げても、負圧を失わない対策をしています。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-13 11:23

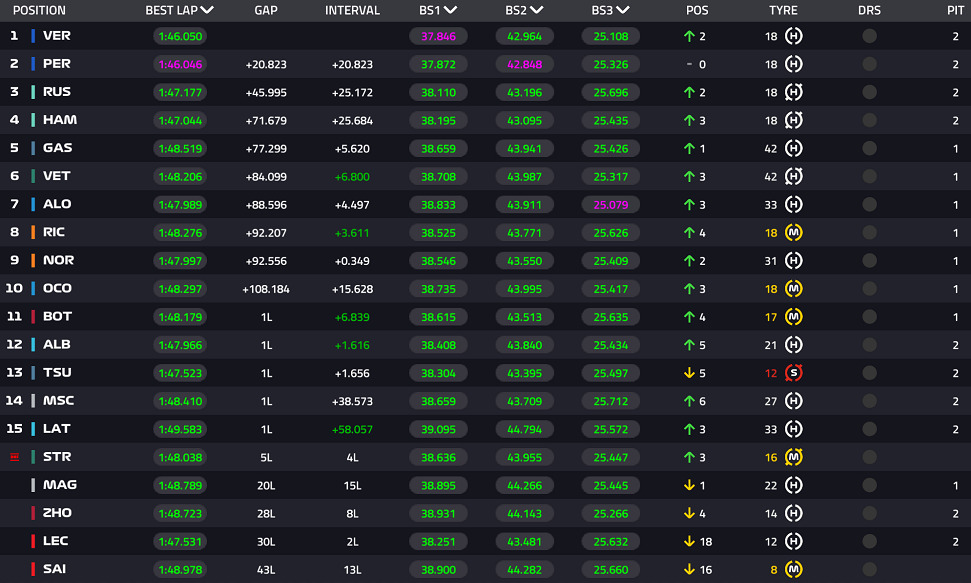

ターン3でノリスを抜いた時のハミルトン、同一場所の比較

がコメント

2022-06-13 12:03

メルセデスはペタペタに車高を下げてるんですね。

風洞ではさらなるポテンシャルが、、という設定だったと思いますが、現状でこの車高、このパフォーマンス。本当にまだ伸びしろはあるんでしょうか?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-13 12:08

無い!

がコメント

2022-06-13 04:38

新しい規則が導入された今年、想定よりもタイムが落ちなかったとのことですが、つまりは、エイドリアンが天才すぎたってことになりませんか?

メルセデスのマシンも車高を上げれば中段チームぐらいの速さ(想定に近い速さ)になると想像します。(管理人さんような理論的な話ではありません。想像です)

それで、エイドリアンに対抗するためにメルセデスは禁断の手に出た。そんな気がしますが。

がコメント

2022-06-13 06:58

アルファタウリは今回のコースハマっていましたが、これはアップデートの効果なんでしょうか?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-13 07:17

基本的にポーパシングを減らしフロアの負圧を減らさないアップデートです。

中高速コーナーが無いと速いかな?

フロントウィングフラップを低く出来るサーキットは速い傾向がある。

彼らのフロントウィングは2強に比べて高い位置にある、フラップが立つと流れが捻じれて乱れてしまう。

サイドポッド周辺の流れに影響を与えると考えられます。

F子 がコメント

2022-06-13 08:50

タッペン君&ペレ助ワンツーおめでとー!

管理人さま~

これはもう前回の「彼女の呪い説」がより真実味を

帯びてきてるのでは無いでしょうか?www

かなりの上納金を積まないとシャルル君はピンチです!

え!?サインツ??

カルロス君は昔むかしに枕連で欄怒君と仲良しで

ブロマンスとも言われたのに、その後出会ったイザベルちゃんと

(超お金持ち一族!!)ちゃっかり付き合っています。

しかし彼女は仕事柄マドリッドを離れられないので、サインツが

枕連(イギリス)に行ったり、今はイタリアなので遠距離恋愛

みたいですね~ って事で欄怒君の呪い?? いえいえ

実はイザベルちゃんは成績が良いとハンバーガーをご馳走するのだそうです

前回の2位ではハンバーガーパワーが足りなかったと推測します~

今なら日本ではBIGマッ〇がキャンパーンで安いので夜マッ〇で

倍マッ〇にして送ってあげれば即大活躍ですよww

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-13 09:55

おんなの恨みはマジでこわい・・・・って違うわw

「共にイタリアでしたね。」by山〇

1コメンター がコメント

2022-06-13 11:03

突然ここ数戦のみみられるFerrari-PUトラブルは、Renaultチームコメントにあったように、接地して跳ねるBouncingではなく Porpoising による波打つような振動or共振を起因とするコンポーネントへの悪影響もあると思います。また、’21 頭一つ抜けた耐久性の新骨格 Honda’s PUのマキシマム・パワーに対する為に、Merce’s PUがマイレージ犠牲でパワー競争性に対策したように、’22 Ferrari-PUも信頼性の向上にて、レース時の負荷運用値を上げたことによる可能性はないでしょうか?。根拠は、Max駆るRB18にタイヤのデグラ具合を見計らって、ロングストレートでたった一度のバスでレースを数回決められた経緯が、私的には、Max選手の成長も含めて(嬉)とても印象的であったからです。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-13 11:10

フェラーリPUは間違いなくマイレージを削ってパワー出しています。

終盤になればわかりますが、今のうちに言っておきましょう。

間違いない!

1コメンター がコメント

2022-06-14 10:53

JIN氏に可能性を認められたコメント(嬉)。

“He would rather have the challenge of fixing an unreliable but competitive package than the other way around.”

信頼性は低いが競争力のあるパッケージを修正するという難題を, その逆よりも抱えている. Principal Mattia Binotto とそれらしきことを Ferrari Boss ほ語っているような感じですね。

1コメンター がコメント

2022-06-16 15:16

「PU凍結下でのエンジンの負荷モード変更の件」

確かに原則PUの開発凍結とHomologation : 認証を受け封印済みのため物理的な変更はできません。しかし、例えば、2019 Red Bull Honda としてMax Verstappen選手にて初優勝した時も、通常よりも高負荷モード確か? ‘Engine mode 11 position 5’という高負荷モード。また、2020 前半戦の後半 Monza-GPでBan : 禁止となりましたが、それまで特にMercedes vs Honda PU搭載車間のQF-Q3限定にてモア・ブーストさせたいわゆる‘Party-mode’とよばれる高負荷値の設定 (通常よりも積極的な点火時期と燃料混合による追加のエンジン回転数 & 非蓄電のMG-K&U電力回生と供給) でラップタイムが著しく短縮されていたシーンが記憶にあります。つまり、JIN氏コメントのように、基数制限への対応もあり、レースでは低い最大回転数の常用にてバルブとピストンクランクをより安全に保つ点火時期に設定しているとのことです。

参考「燃料流量規制下=同一燃料流量でパワーを足す燃焼効率のための技術。これは、燃焼を短時間で急速に燃焼させて燃焼圧力を最大まで上げていくしかない。… その爆発力に耐えられるエンジンにしなければならない。」HRD-Sakura Saeki-LPL-san

がコメント

2022-06-13 11:40

21年のHONDA PUの解説本いまさらながらに読みました!

(いまならAmazonアルティメットお得です)

ちょっと前に鉄ライナーのキーワードが出てましたが信頼性の鬼PUになってたみたいですね。新骨格なのにあの成績は今考えるととすごいことだったのだと感じます。

フェラーリも頑張ってPUで選手権が決定的なものにならないよう競い合ってほしいですね!

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-13 12:20

エンジンブロックなんかもじっくり見てください。

排気側にだけ違う温度で冷やす冷却システムがあるんです。(高性能な市販車では定番)

ホンダの圧縮着火は燃焼室周りの均一な温度が肝、排気バルブ側は高温になって着火が早まる(ノッキング)ので別系統で冷やす、冷やしすぎないようにサーモスタッドで管理(排気温度低下を無くす)していると思う。

CB2はコンプレッサーが余分な仕事をしているのを利用する。実際問題余分な仕事はさせなければいいのにあえてそうする、常に必要ブースト以上の圧力があるのでレスポンスが改善される、ある種アナログ的な手法でブーストを管理、面白さと凄さが満載です。

mash がコメント

2022-06-14 10:03

>ホンダの圧縮着火は燃焼室周りの均一な温度が肝、排気バルブ側は高温になって着火が早まる(ノッキング)ので別系統で冷やす、

HONDAの市販車のエンジンの技術解説記事で似たような話を見たことがあります。

ただしそれは燃費重視のためだったと記憶しています。

1シリンダーあたり2スパークプラグのエンジンで、低回転時は温度の低い吸気側のプラグを先に点火して、温度の高くなる排気バルブ側はあとから点火することで爆発の広がりをコントロールして燃焼効率を上げてるんだったかな…

高回転時は、両方の間隔を短くしていく、という話だったと思います。

がコメント

2022-06-14 11:22

私もホンダPUの本を買って読みふけりました。

欲言えばクランクケースを半割りしてクランクシャフトを見たかったです。笑

さらにピストン、コンロッド、カムシャフトも?

それは後ほど(次世代PUが始まる2026年?)までの、お楽しみ。

がコメント

2022-06-13 12:25

特にメルセデスのファンではありませんが、

あれだけ強かったチームが今シーズンはトップ争いに加わっていませんが、なんとか第3のポジションは維持キープしていますね。

それに7回世界王者のハミルトンでは無く新加入のラッセルが安定して5位付近でフィニッシュして、今回のようにフェラーリがリタイアした時には3位表彰台を獲得している?

メルセデスのマシンには問題有りますが、それでもラッセルが結果を出しているのが好材料ですね(本来はハミルトンでなければいけない)

上手く条件が揃えばシーズン後半にラッセルの初優勝が見られるかも知れないと僅かに期待したりしています(フェラーリのサインツやマクラーレンのノリスよりも先に?)

それとハミルトンにも早く目覚めて欲しいです。

がコメント

2022-06-13 13:41

Jinさん

いつも楽しく拝見させていただいております。

RB18は、RA621Hの出来の素晴らしさを考慮して、PUを最大限に活かせるコンセプトに途中から変えたのかなぁ~って思っています。

そのしわ寄せがウェイトオーバーや細かなトラブルだったのかなって。。。

アップデートというより時間的に間に合わなかったパーツを入れているように感じるRB18は、開発スケジュールにも余裕がありそうに見えます。

逆に、完成度が高かったフェラーリの伸びしろが少なくて手詰まりしており、パワーを上げるしか対策がないような感じです。

Jinさんが新車発表の時に書いていましたが、F1-75はドラッグが多い感じなことも苦しいところのように思えます。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-14 20:27

ご承知の通り、2021年は終盤まで開発していた。

予算制限は1月から新たにスタートするので、設計が終わっていても製造が1月からのパーツが多くなっている。

空力実験も同様に使い切っていれば1月から、大型アップデートがテスト6日目になったのは隠すとかでは無く時間的な問題。

そしてトラブルが続出した。

がコメント

2022-06-14 03:23

PUは基本的に新規開発の凍結となっていますが、信頼性ならアップデートを入れられますよ?

出力を上げると壊れる前提でPUの運用を行い実際に「やっぱ壊れちゃいました」っていう事になった上で、どうしても壊れるので信頼性を上げても良いですかって言うオチにはならないですかねぇ

無論他メーカーも分かってるとは思うけど、その辺の駆け引きもあるのかな

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-14 03:55

それをやってるのがルノーです。

信頼性より出力重視と公言してます。

フェラーリも似たような感じなのかもしれません。

がコメント

2022-06-14 10:35

ルノーPUなんですが、

セパレート式採用の今シーズン、出力重視の割にはターボ+MGU-H+コンプレッサー関連のトラブルが無いのが好印象です。

他の部分でトラブル発生しているけれど、このセパレート式ターボユニット部分には相当気を使っていると言うのか?

ホンダPUが苦労しただけに、そう感じてしまいました。

ルノーPUはエキゾースト排気菅のトラブルも少なくなったのでは?

チコ(還暦) がコメント

2022-06-15 15:18

信頼性を犠牲にして出力を上げるって、なんとなくわかっていた気分だったのですが、今回のコメントを読ませていただいて、あれっ一体どのパラメータを変更すれば、どこの信頼性を犠牲にして出力を上げられるの?と疑問が湧いてきました。

開発凍結ということは機械的な変更は全てできないということだと思います。吸気系・排気系・内燃機関も変更できない。さらにガソリンから得られるエネルギーは流量制限で上限が決まっている。MGU-K も基本はシャフトにつながった発電機/モーターで、ここも上限が決まっている=変更できない。となると MGU-H でしょうか?減速時でもエンジン回して排気系の温度を上げてその分のエネルギーを使う?それともICE部に流れる空気を減らしてあえて高温化し排気系の温度を上げている? それらだったらタービンの寿命が縮まるのかな?勉強不足ですみません。チコちゃん風の疑問でした。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-15 22:37

このV6ターボエンジンのパワーアップの歴史は、ブーストを高める事と圧縮比を高める開発の歴史です。

管内圧力を上げる、クランクパワーを上げる、排気パワーが減る、その排気に合わせた小さなタービンにする。

なので、非常に簡単な事ならブーストアップですね。F1はブーストが無制限なのです。

昔のターボチューンでブーストアップだけでパワーアップしましたよね、でも燃料量を変えずにやるとブローしました。でもパワーは上がったんです。

今のF1エンジンは5,000km走らないといけないので、常に抑えられた状態なんですよ。

がコメント

2022-06-15 22:43

私もチコ様同様、

フェラーリは2014年PUスタート以降、ずっとセパレート式ではない通常型ターボユニットを使い続け来たのでマイレージを削っていても

信頼性耐久性に自信あったはず?と思っていました。

昨シーズンもメルセデスがマイレージを削って出力を絞り出す手法?で勝ちを狙って来たのは後半辺りからだったと思う。

全22戦を乗り切るにはフェラーリ早過ぎるのでは無いかと?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-15 23:04

2021メルセデスは序盤戦から上げてます。

空力失敗してウィング立てたので上げた、そして想定よりマイレージを消化、耐久性アップに重量増、フリクションロス増加、それを超えるパワーを出す、更にマイレージが減る。

こんな感じですね。

チコ(還暦) がコメント

2022-06-15 14:12

回答ありがとうございました。そうか常に全力こそF1、パワー上げるには改造しかないでしょ!と勝手に思い込んでました。まさか余力残して運転してますよとは。

昨年のブラジルGPも誤解してました。何か耐久性犠牲にする改造してきたのだと思ってました。

名工メルセデス「名刀を求めず、肉を切らせて骨を断つ」戦略だったのですね。あれ、なんか今のポーパシング対策も同じ戦略?

Fも同じ戦略だけど、それじゃ切らせすぎだって….もう、ですね。Fのエンジニア頑張ってほしいです。

がコメント

2022-06-14 12:10

素朴な興味なんですがポーパシングってマスダンパーで打ち消す事って出来るんですかね?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-14 12:25

出来ないですよ、イナーターも同様です。

ポーパシングの原因は、ストールだけではなく全ての振動の共振も関係します。

タイヤとサスの小さな振動を減らす事で、一つ原因を排除出来る事になります。

がコメント

2022-06-15 02:36

初コメントです

あくまでここまでの傾向をまとめたにすぎない仮説ですが

ドラッグが多いマシンのためにマイレージを削ってるのもあるのですがフェラーリPUは過去のメルセデスPUより暑さに弱いのではないかという説です

もしこれが当てはまるのならこれから時期的に暑くなっていくのと高地でのレースが大変厳しくなってしまうんじゃないかと思います

管理人さん的にはどう思いますか?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-15 02:48

今後無いとは言い切れませんが可能性は低いです。

アゼルバイジャンは気温26度の適温でしたから、熱異常ってセンサー管理でモニターできるので、危なくなったらセーフモードになったり、走るのを止めたり、簡単に対応できるんです。

重要なのは、何も感知できずにいきなり壊れた事なのです。

この製造制作技術が最高峰のF1において、そんな事が起こったら設計間違いや製造工程間違いとなる。

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/m-ver/2022-f1-8-aze-race/trackback/