2022年21戦目にして待望の勝利を手に入れたメルセデスF1チーム。

開幕時、バウンシングが収まらない、車高を上げるとフロアが機能しないなど、様々な問題を抱えていました。

フロアのデザインを間違っていた事が主な原因と考えられます。

これまでのフロアの進化を確認してみましょう。

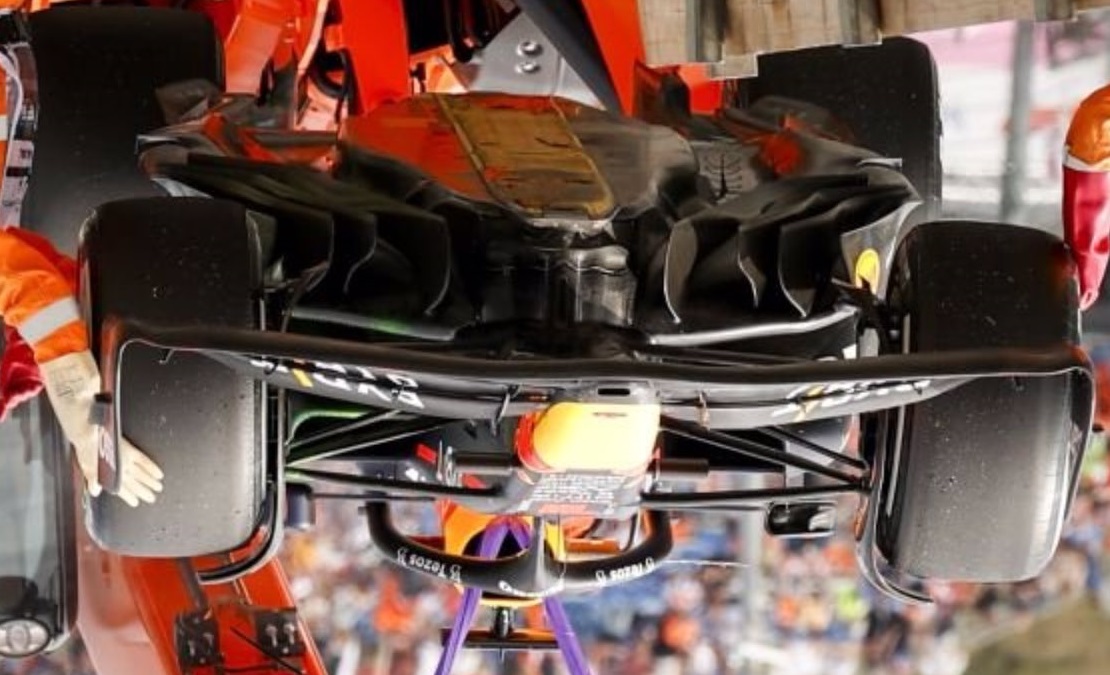

メルセデスW13のフロアボトム

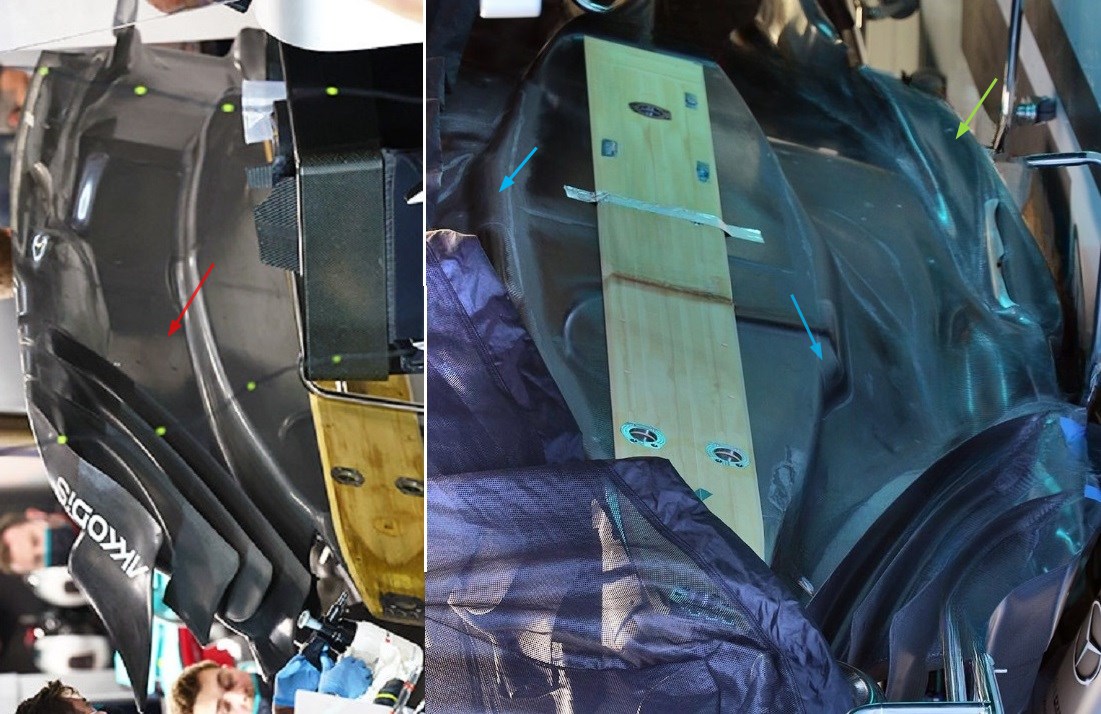

開幕時とR10イギリス辺りで導入されたアップデートの比較です。

開幕時は左側画像ですが、トンネル前側で一番低く出来る位置(赤矢印)がはっきりとわかります。

トンネル内部が全体的に低く、強力な負圧を発生していた事は明らかです。

R10イギリスのアップデートの大きな変化は以下です。

- センターフラットエリアの張り出し(オーバーハング)による拡大(青矢印)

- トンネルからフェンス裏を通す排出ポイント

- フロアエッジトンネル(緑矢印)の拡大

- センターからエッジ側へ傾くようなフェンス裏トンネル(収縮→拡散)

- トンネル全体の広がり

次に日本GPで確認されたフロアボトムですが、導入されたのはR13ベルギーGPだと思われます。

- センターフラットエリアの張り出し(オーバーハング)による拡大(赤矢印)

- フェンス裏のトンネルはなだらかな収縮率になっている

センターフラットエリアの拡大とオーバーハング

センターフラットエリアのオーバーハングはレッドブルがテスト時から使っているデザインです。

フェラーリ、メルセデスを含め多くのチームが真似をしたデザインになっています。

真似される・・・効果絶大な正解と言う事です。

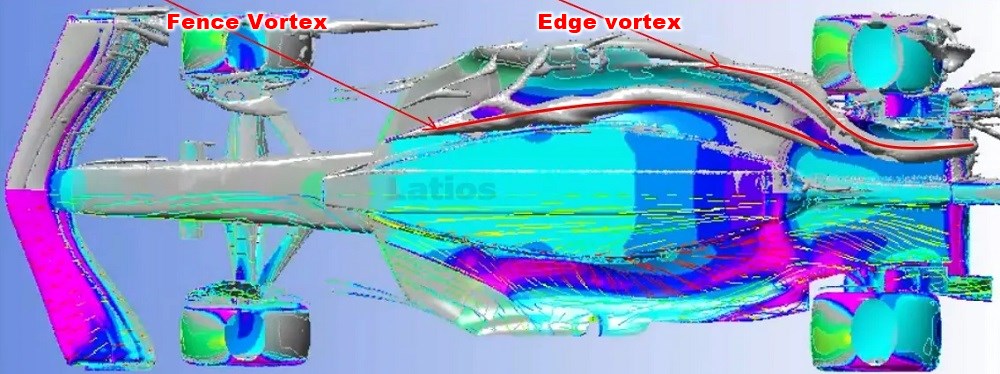

先ずはフロアボトムのCFDを一度確認してみましょう。

このCFD解析によると、フェンスボルテックスはキックポイントへ向かい、エッジボルテックスはディフューザー前部にあるインレットから入り込む事が確認出来ます。

このCFDのセンターフラットエリアにはオーバーハングがありません。

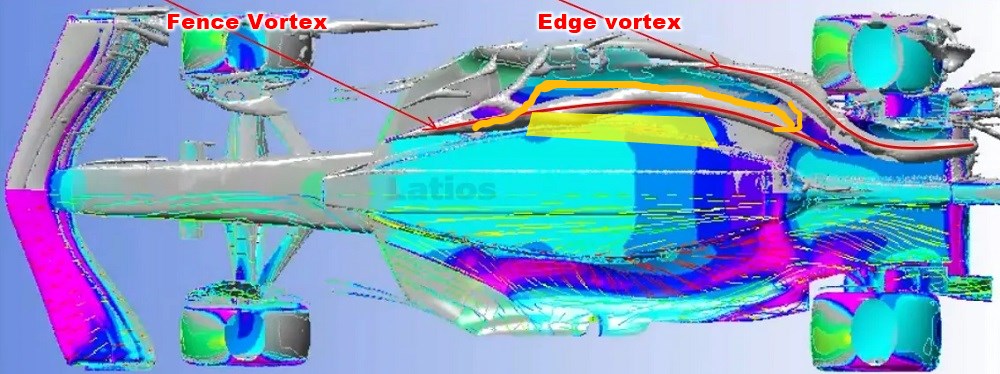

オーバーハングを加えたイメージ

オーバーハングによってフェンスボルテックスはトンネルのエッジ寄りに移動されます。

- ボルテックスにはバキューム効果がある

- フェンスボルテックスは収縮によって発生するため強力

2つのボルテックスの強力なバキューム効果に挟まれるセンターフラットエリア

- 負圧が僅かに増加する

- 負圧が他の要因による影響を受けにくくなる

この様に考える事が出来ます。

テクニカル系海外ジャーナリストがよく使う言葉で「吸引」などがありますが、正にそのような効果に期待出来ます。

比較用レッドブルRB18のフロアボトム

比較用フェラーリF1-75のフロアボトム

トンネル内部の高さがわかりやすい画像です。

フェラーリは、トンネル前方で狭く→キックポイント手前で広く→キックポイントで狭く、キックポイント手前のエッジ側へのバイパスが少ない印象です。

まとめ

メルセデスと言えども結果的には、レッドブルのフロアを真似する事になってしまった。

エイドリアン・ニューウェイがこのフロアにどれだけ関与しているのかは分からないが、新規定初年度から恐るべき解答を導き出した事になる。

終盤戦の成績からもメルセデスがベンチュリー型フロアを理解している事は分かる。

フェラーリが心配だけど、予算制限によって改善アップデートが出来ない事もあり、前半戦の速さからも大きく外してはいないだろう。

最終的に似ていくのがF1の技術開発と言うもの、そんな中でもほんの少し進んでいるチームが勝っていく。

2023年メルセデスの復活は誰もが望んでいる事、レッドブル、フェラーリとの三つ巴チャンピオン争いに期待したい。

コメント Comments

コメント一覧

がコメント

2022-11-17 12:25

メルセデスのフロア考察ありがとうございます。

でもメルセデスはドラッグをどう抑えるんでしょうかね?

ゼロポッドのままだとリア周りの整流が厳しいと思います。

そこに手を加えるとフロアも見直しでしょうね。

来年もゼロポッドなのでしょうかねぇ?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-11-17 12:52

ドラッグは主にボディ表面のデザインによって決まります。

多分ですが修正された規定ではあのミラーウィングは使えないはずなんです。

フェラーリとハースは分からないけど、ほとんどのチームはレッドブル型になって行くでしょう。

レッドブルが示している通り、ボディドラッグを減らし、ボディの正圧を減らし、不足分はウィングで補うのが正解です。

あのサイドポッドは利点より欠点が多すぎる。

トレードオフを理解していれば無くなるのは必然でしょう。

がコメント

2022-11-18 15:41

あのフロア下の出っ張りは、前方で作ったボルテックスをトンネル区間へと誘導してあげるものだったのですね。レッドブル、柔軟な発想だなぁ。図の比較が非常に分かりやすく助かりました。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-11-18 18:52

薄く平べったい長方形トンネルを正方形トンネルにすると考えた方が良いです。

それによってボルテックスの持続力が強くなる。

どちらが路面との距離で変化する断面積の影響を受けないのか、円のボルテックスと正方形のトンネルの方が相性が良い。

更にはわざと流れを遮るような出っ張りによってボルテックスが作られて合流します。

ビィブボルテックス→オーバーハングボルテックス→フェンスボルテックスへと合流していきます。

じゅんた がコメント

2022-11-18 22:04

何でレギュレーション変更初年度から正解が解っちゃうかな~と考えると、やはりニューウェイのグラウンドエフェクトに対する知識かな~と感じますね。

ただ、それをキッチリと形にするレッドブルというチームあっての事なので、やはりチーム力の高さだと思います。

あの難解なサスペンション構造をニューウェイが考える訳では無く、ニューウェイの発想を形にしてるのはチームでしょうから。

フェラーリとハースは、レッドブル型のフロアとは違う発想でしょうから、来年どんな正解が出てくるのか楽しみです。

がコメント

2022-11-18 13:51

幾つかのサイトの情報によるとRB18のサスペンションはニューエイさん自ら図面を引いたとのこと。

大学の卒論もウィングカーだったニューエイさん、きっと40年間「ぼくのかんがえたさいきょうのういんぐかー」を頭の中で捏ねくり回していたのでしょう。で、具現化した変態&変態(凡人から見て)パラダイスのマシンが最強最速なのはやっぱり天才!なのね。

がコメント

2022-11-18 08:31

このままでいくとラッセルの方がハミルトンよりもドライバーランキングでは上回る結果になりそうですが、

だからと言ってラッセルの方がW13を完璧に乗りこなしているとは思わないですが(ハミルトンは優勝していませんが2位獲得多い?)

確実にメルセデスチームを掌握しつつ有る?

来年からW14?はラッセルに合わせたマシン設計に移行するような気がします(ゼロポッドコンセプトを続けるかどうかは別として?)

今のメルセデスでのハミルトンとラッセルは、2019年のフェラーリでのベッテルとルクレールの状況と似ている?

エースドライバーの交代時期に差し掛かっている?

来年ハミルトンのやる気モチベーション次第?

がコメント

2022-11-19 01:08

今年の前半はラッセルはポイントを獲得する事を目標に、ハミルトンはマシンを改善する事を目標に走っていました

なので後半ハミルトンのマシンにも競争力を付け出したらパフォーマンスが大きく改善し始めました

ハミルトンとトト共に契約延長を示唆しているのでエースの交代や設計の中心が変更する事はないと思います

がコメント

2022-11-19 05:19

昨年はライコネン、今年はベッテルが引退。

世界王者でベテランクラスのドライバーは、ハミルトンとアロンソだけとなりました。

ハミルトンもアロンソ同様にキャリア的には晩年期を迎えているだけに来年は正念場ですね?

7度世界タイトルを誇るハミルトンが、今度はマックスに挑むチャレンジャーとして名乗りを上げる事が出来るか?

それともラッセルがマックスに挑戦するか?

どちらにしてもメルセデスがレッドブルと肩を並べるだけのマシンをハミルトンとラッセルのために準備出来るかどうか?

現役世界王者マックスに対抗しうる1番の有力ドライバーは誰になるかも来年は期待したいところです。

最有力はフェラーリのルクレールに変わりないとは思うのですが?

がコメント

2022-11-21 12:25

https://i.imgur.com/xjuyryZ.mp4

このメルセデスのタオルのようなフロアとゴムみたいなステーが

合法なのが信じられないんですけど来年もOKなんですかね。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-11-21 14:14

軽く薄く作ると剛性が足りなくなって、高速度域の負圧で路面側へ曲がる。

攻撃性の高い縁石でこのように揺れまくる。なんとかステーで抑えている状態。

はっきり言えば制御出来ない空気の流れが出来ている、これがメルセデスの弱さの一つです。

フレキシブルテストを通っているので合法→2023年は数値が厳しくなる。

アウトボードフロア(上面)を支えるサイドポッドが無い、その中にステーを仕込んで固定する事も出来ない。

あんな弱そうなバーでは無理なんです。

レッドブルのサイドポッド内部のカーボンステーは凄いですよ。

これぐらいしないと強固で軽いフロアにはなりません。

なのであんなふにゃふにゃフロアはいくらでも許してOK、たった1mmの変化がポーパシングのきっかけになったりします。

がコメント

2022-11-22 11:19

なるほど、レッドブルはこういうことを初めから分かっていて

あえてフロアで稼ぐダウンフォースをいい塩梅に抑えることで

リアを安定させ、よりコントロールしやすいメカ(先日JINさんが

考察されたリアサス)でクルマを速く走らせている感じでしょうか。

ライバルたちはこのRBのシステムをすでに理解していると思う

のですが来年どういうクルマを用意してくるかめちゃ楽しみです。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-11-22 12:25

レッドブルは速度で増加するフロアダウンフォース量を完全に把握しているんです。

把握できているからこそ、車高とサスペンションレートの調整が出来て速いセッティングを作れる。

トンネルに頼りすぎているフロアは速度の増加に対するダウンフォース増加率が高くて許容範囲を超える。

そしてバウンシングしてしまい、セッティングのやり直しを迫られる。

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/car-design/mercedes-w13-floor-evo-21/trackback/