2022年F1新規定のポイントはベンチュリー効果を高めるフロアに言及されるでしょう。

フロアと路面の間に負圧を発生させて、路面に吸い付くように走る事は空力効率が良くドラッグを減らす事が出来ます。

ボディやウィングで作り出すダウンフォースは、ドラッグとのトレードオフでありエネルギー効率が悪くなってしまう。

フロアを適切に機能させる事は、F1マシンの開発において延々と続く最大のテーマです。

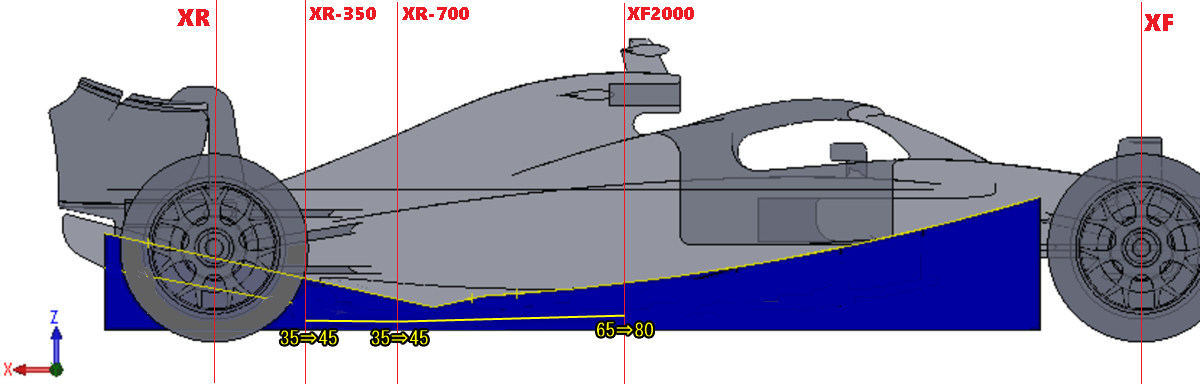

フロアトンネルの高さ規定

ベンチュリー効果を高めるトンネルには最低高さ規定があります。

路面に近づけば近づくほど負圧の強さが高まるので、最下点でZ=35mmと言う規定が設けられています。

ディフューザーとの境目(キックポイント)は35mmでその長さは350mm、そしてフロントアクスルから2,000mmの地点は65mmとなっています。

(2023年は35⇒45mm、65⇒80mmとなります。)

これを踏まえた上で、様々なトンネル形状を見ていきましょう。

フェラーリF1-75のフロア

フロアトンネルの高さは、ほぼ最低高さを保つようになっていて路面に近い範囲が広いです。

フラットトンネルとでも言えばいいでしょうか?

フェンスやエッジを取り除けば、昨年までのステップドボトムに近い形状です。

アルファロメオC42のフロア

トンネル内部の高さが全体的に低いアルファロメオです。

フェンスの高さも低く、フロアに入る少ない空気を効率よく使おうと言うコンセプト。

アルピーヌA522のフロア

キックポイントの手前が波打つようになっています。

規定で許される65mmが始まるところで路面に近づくそして離れる、再び近づく、強い負圧の発生ポイントを分散しています。

メルセデスW13のフロア

元々はフェラーリのようにフラットトンネルでしたが、キックポイント手前をエッジに向かって斜めに掘り下げています。

業界一大きなトンネルになっています。

※終盤のアップデート後

センターエリアの拡大、トンネル内部の角度は真逆になっています。

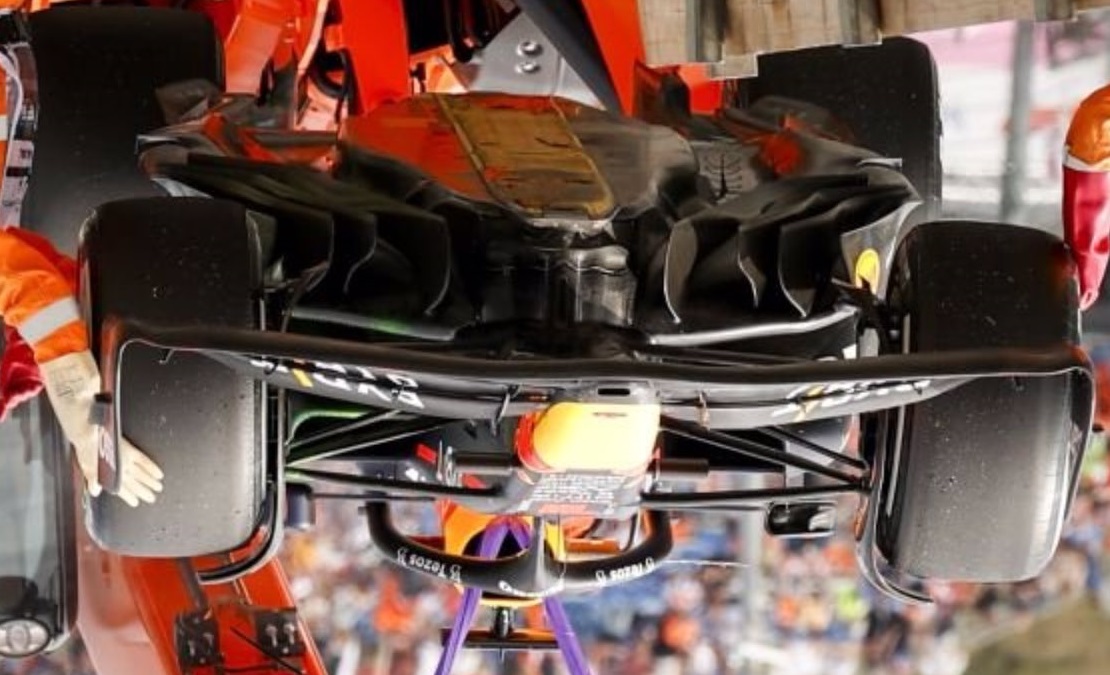

マクラーレンMCL36のフロア

トンネルの高さは全体的に低い、もの凄く綺麗に低いトンネルです。

入る空気も少ないのでダウンフォース最大値が低くなります。

センターフラットエリアが広いのが特徴です。

アストンマーチンAMR22のフロア

レッドブルを出来るだけ真似をしたと思わる形状がちらほら。移籍したエンジニアの頭脳データが生きている?!

レッドブルRB18のフロア

キックポイント手前のトンネルが深い、何処よりも広いセンターフラットエリアがあるため幅は一番小さいです。

元々フロアへ空気を入れる面積が小さかったのですが、今では多い方に属されます。

キックポイント手前エリアは路面から離れていて、フェラーリが面で捉えると表現すればレッドブルは点で捉えています。

レッドブルはフェンス形状が明らかに違い、トンネル内ボルテックス、フロアエッジボルテックスが強く作れるでしょう。

どちらも車高が上がった時に、フロアをシールする為に効果を発揮します。

まとめ

フロアの負圧=ダウンフォースをどこでどのように作り出すのか?

負圧の最大値発生ポイントが面なのか点なのかで大きく違いが生まれています。

面で捉える方が最大値は高いが、路面の凹凸やコンディション変化に大きく影響を受けてしまう。

フロアは路面に近づいている事で効果を発揮するものです。

バンプ・サスペンションの硬さ・キックポイントのストールで発生するバウンシング、全ては車高によって決まります。

現在、車高を高く(mm単位)する事で失う負圧が少ないマシンがレッドブルです。

そして2番手に位置するのがフェラーリ、全く違うフロア構造なのにその差は少ない。

2023年はキックポイントが10mm上がってしまう、点で捉えるような形状では失う負圧が大きい。

レッドブル・フェラーリ・メルセデスがどのような答えを導き出すのか非常に楽しみな部分です。

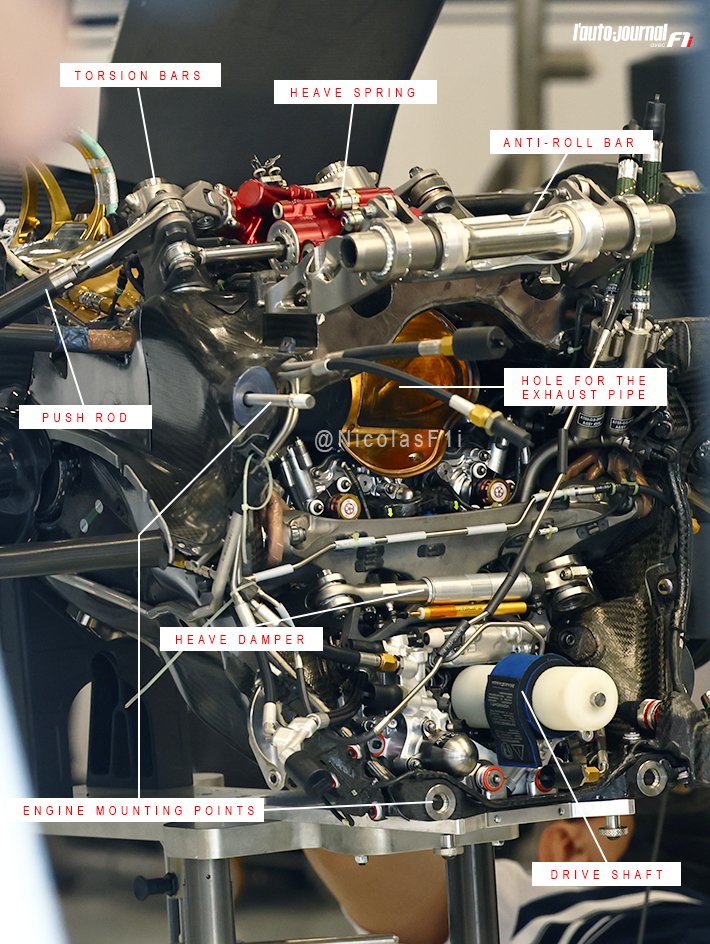

リヤアクスル後部のディフューザーはね上げですが、ここではリヤサスペンションがプルロッド方式よりもプッシュロッド方式を採用する

レッドブルやマクラーレンやアルファロメオの方が優利でしょうか?

ディフィーザーのデザイン自体には影響しないです。

リアプッシュロッドはリセッティングの時間短縮、車高やサスペンションの硬さなど即座に変更可能です。

レッドブルのサスペンションの配置などを見ているとその稼働自体にも利点がありそうです。

いつもわかりやすい説明、ありがとうございます。

今回のトンネルにかんしては、大変よくわかり、一番知りたい内容でした。

F1のデザイナーの変態さがよくわかります。

レッドブル(ニューウェイ博士)は、扱いにくい空気を、見事に使いこなしてる感がありますね。

レッドブル以外のチームは規定通りの寸法で作った素直なフロアに見えます。

それでは、ストールに対応出来ず車高を上げられないと言う事です。

但しレッドブルのフロアはダウンフォース最大値と言う点では劣ります。

その為にボディのドラッグを減らし、不足分をウィングで補っています。

なるほどですね。

ウィングで補っているって言うことは、それだけ調整も簡単なんでしょうね。

だから、たくさんのバージョンのウィングがあるんですね。(そんな単純ではないとは思いますが…)

技術的な事がわかりやすく書かれているので、ブログの更新が楽しみです。

今後とも宜しくお願いします。

だからレッドブルのリアウィングはデカいんですね。

同じくリアウィングがデカいメルセデスはゼロポッドのマイナス面(ボディで整流して効率よくリアに空気が流せてない)の影響だと思ってます。

フロアダウンフォースは低速域で弱い事も関係します。低速域では車高も上がってしまうので影響が増えます。

メルセデスは前にも言ったかもしれないけど・・・

ドッカンターボならぬ、ドッカンフロアです(笑)

少ないのから、ダウンフォースを足す方が簡単なんですかね?昨年までならいくらウイングで減らしてもストレートではメルセデスに敵わなかった。という事でしょうか?

ドラッグを減らすのはコンセプト依存なので難しいです。

ニューウェイ氏は過去の発言で、規定変更がある場合、ロードラッグコンセプトを基準にすると言っています。

ハイレーキ=ハイドラッグ、速度の増加でリアを下げてもローレーキにはかないません。

昔のウイングカー時代(1977年~1982年)のフロアパネルはアルミ合金の板材を板金溶接加工していたかと思いますが、

現在のグラウンドエフェクトカーはカーボンファイバー製の一体成形パネルで武骨ですが迫力有りますね?

モノコックが車体の剛性を決める基礎的部分ですが、フロアパネルも重要で大切なパーツですね?

フラット部分(中央)とベンチュリー部分(左右サイドポッドの床下)をどうバランス良く組み合せるか?

各チーム設計デザイナー腕の見せ所ですね。

シーズン始まる前はトンネルでダウンフォース取れるだけ取ったチームが優勝するもんだと思ってたのに、トンネルじゃなくてウィングとフラットボトム部分でダウンフォース取ったチームが最速とは考えもしなかった

以前は要素技術のレベルだけ見てF1詰まんねーなとか思ってたけど各チームがバランスを考えてとか考えて見直すと1チームだけ見てても頭が熱くなって面白い。

予算制限様様ですわ