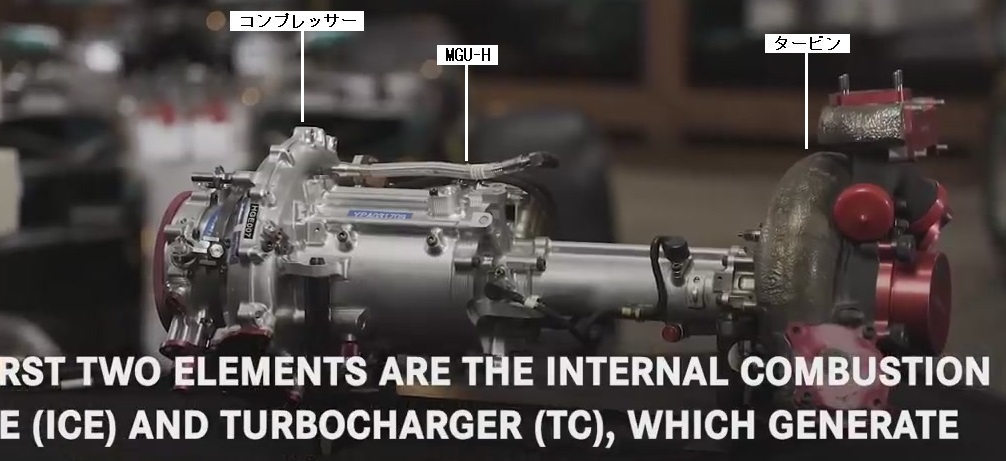

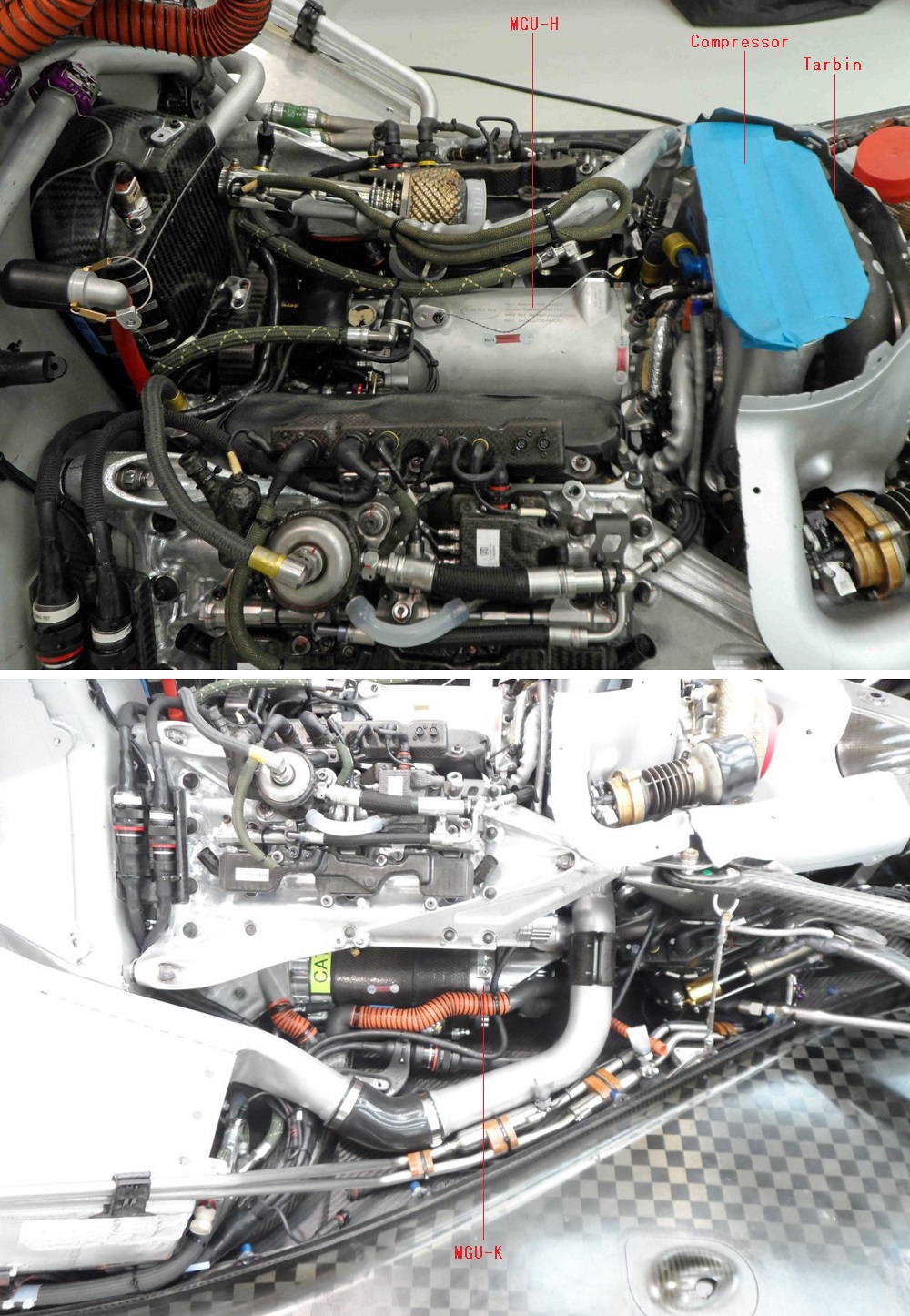

AMGメルセデスF1チームの公式YouTubeで、2014年型のMGU-Hとタービンが明らかになりました。

ダブルハイブリッドターボエンジンとして2014年に誕生したF1のパワーユニット、初年度のものですがコンプレッサーとタービンの間に配置されたMGU-Hが公開された。

最大の謎とされてきたセパレート型MGU-Hの全貌が明らかになるのは、初めてです。

画像引用元:https://youtu.be/XBZZ9lOsj9Y

メルセデスのMGU-H

コンプレッサーに結合しているMGU-H、シャフトが伸びてタービンと結合している。コンプレッサーとタービンが結合しているものをターボチャージャーと呼んでいたが、そんな既成概念を壊した配置。

タービン側からの画像、MGU-Hから3相交流モーターである事がわかる、3本のオレンジ色の配線が伸びている。

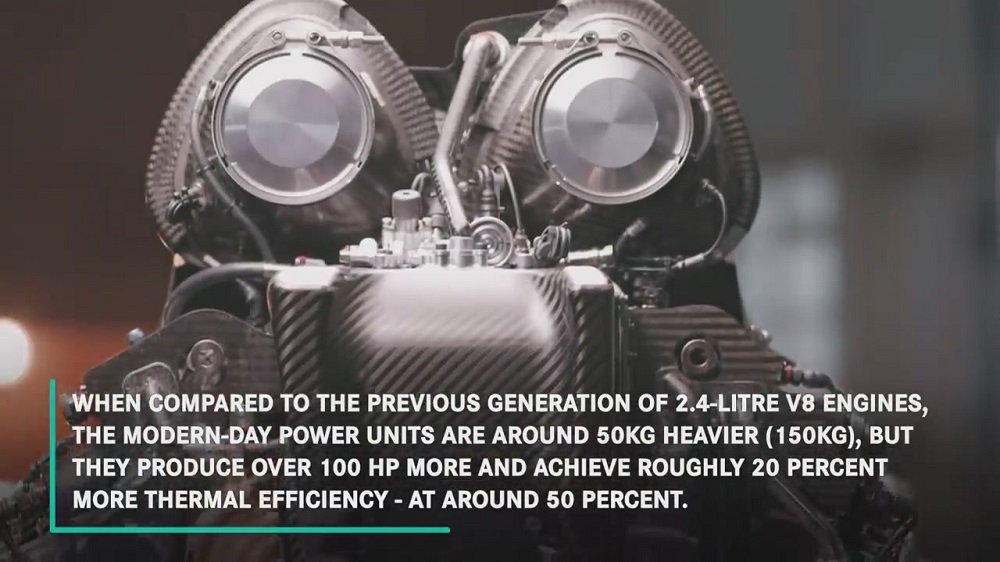

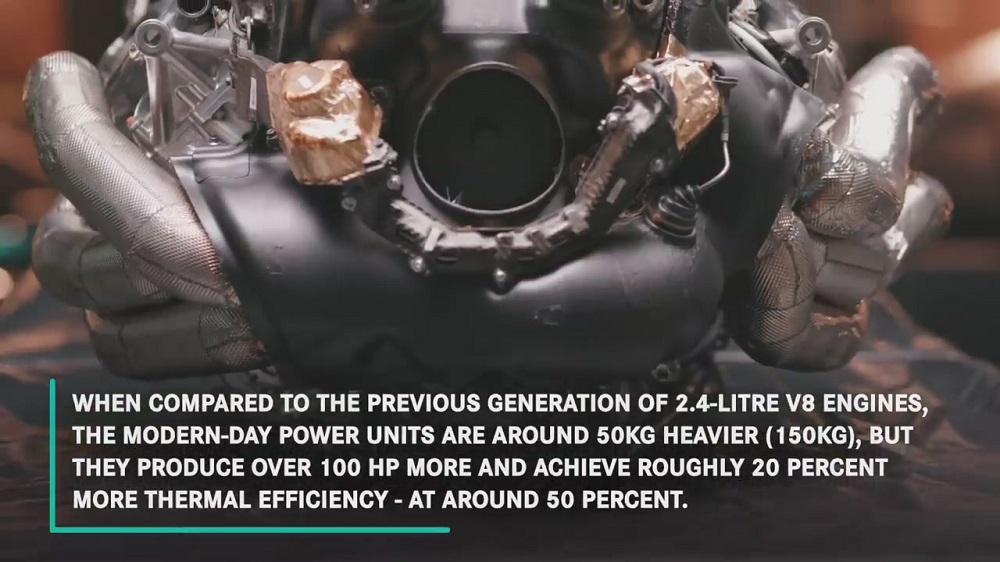

エンジンの前面・後面の画像は2014型じゃないようだ。このエキゾーストの形状は2019年型に近い。

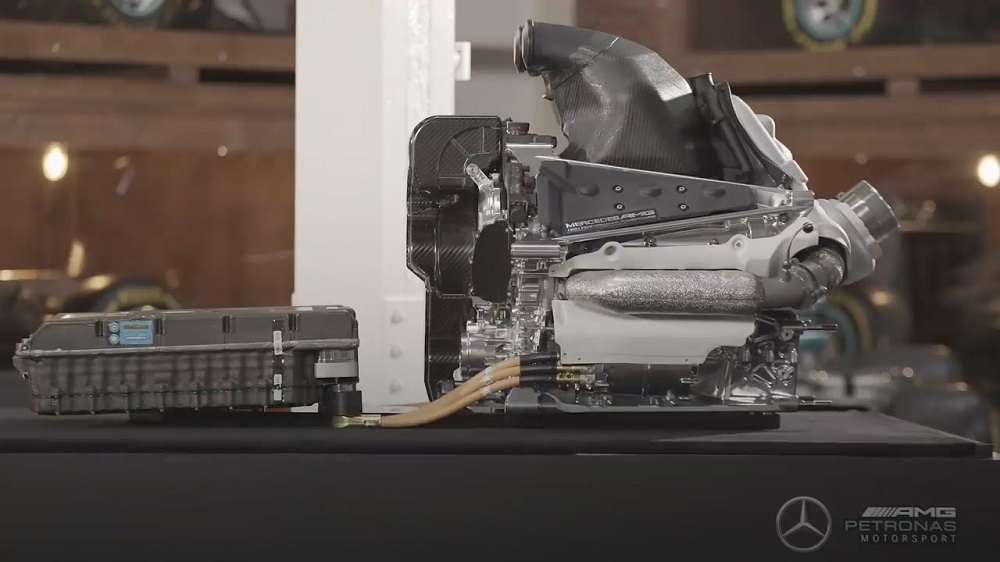

2014年型メルセデスPU

フェラーリのMGU-H

マレリが公開していたフェラーリ用とされる2014型MGU-H、本当に使われたかはわからないが、2014年当時に公開されていたので、試作機だと思われる。

ルノーのMGU-H

ルノーの2014年型MGU-H、90°Vバンク内ってかなり広いんです。

まとめ

メルセデスが大胆にも、2014年型のMGU-Hを公開した。

2022年開幕時点で開発凍結になるパワーユニット、2021年度いっぱいは最終開発期間となるのだが、そんな状況の中、余裕の試みに度肝を抜かれました。

他メーカーに対する、ある意味、挑発ともとれる行為には開いた口が塞がりません。

ホンダも同じレイアウトを採用、ルノーもセパレート型を開発していると思われるテストベンチ画像を公開している。2メーカーの施策は、初年度からこの形を採用しているメルセデスの正当性を示すものであると言える。

途方もない予算に隠れているが、メルセデスHPPの本当の強さは、発想の豊かさに他ならない。

公開するって事は、今では参考にならないって事かな?と感じます。

1枚目画像でセパレート式レイアウトがハッキリ見れて感動です。

思った通りMGU-Hは、高温のターボから離れてコンプレッサー寄りですね。電動コンプレッサーにターボをくっ付けた感じです。

それと中間にクラッチを設けてる気配が無くシャフト直結ですね。

フェラーリの試作セパレート式の方は、全体の大きさが分かりませんが、ターボとコンプレッサーの距離が近くてVバンク90度では収まらないイメージです。

次世代PUがMGU-Hを廃止となれば、わざわざタービンとコンプレッサーを長いシャフトでつないで離したレイアウトの必要性も無い。

そう思うとメルセデスは合理的なレイアウトを考えたと感心します。

このコンポーネントをFIA統一部品にして全てのPUサプライヤーに供給出来ないものか?ICEは各自で設計して。

フェラーリ2014年は、エンジン、タービン、H、コンプレッサーの順でした。

全て後ろにくっつけていた。ちなみにメルセデスの初期レンダリング予想図も同一でしたね。

ルノーは最初からVバンク内Hです。

ユニットはVバンク外って事ですね。

この試作フェラーリの左側グレー色が排気タービンの接続部分が裏側向いていますが、ケースハウジングの形状から見てツインスクロールっぽいですね。厚みもあってボリュームあります。

シングルスクロールのターボを2枚重ねしたみたいに?

マレリのMGU-HはルノーPUもお得意様ですね。

ルノーもセパレート式導入の噂がありますが、マクラーレンMCL35MメルセデスPU変更した様に、アルピーヌA521もトークン2を使ってセパレート式に変更出来る。

昨シーズンのルノーRS20は、すでにナローノーズを採用してフロント部分は出来上がっているから、モノコックの後部(PUドッキング箇所)にトークン使える?

リヤ部分の改善に使うと、セパレート式の採用は無しと見ています。

来シーズンからPU開発凍結なので、2022年がセパレート式投入の最終リミット。

全く関係ない話で申し訳ありません。が、”モタスポファン必見!NHKサンデースポーツ、佐藤琢磨と角田裕毅を特集…28日放送”だそうです。

formula1-data.comにて発見しました。

セパレート式のメンテナンスが難しい事、よく分かりますね。

MGU-Hだけの交換だけでなく、Vバンクに収まっているターボ、MGU-H、コンプレッサー全体をICEから外すのも大変。

PU全体載せ替えがスムーズで簡単。

コンポーネントで交換しやすいのはMGU-Kですね。

感想を一言。「ちっさ」

2014年だとこんなものなんでしょうね。

メルセデスもこの頃はサイズにこだわっていて、エキゾーストがホンダも真似してしまったストレート構造。

2014年でこれって事は、ICEの高効率化によってタービンとコンプレッサーはさらに小さくなって、MGU-Hはデカくなるって感じなんですかね?

まあ理論上は確実にタービンは小さくなってるはず。。。

コンプレッサーは大きくするって当時言っていたような気がします。

MGU-Hの出力規制が無い(ざるレギュ)、確か60~70kwが相場らしいしサイズはそんなに変わらない気がしますね。

タービンはエキゾーストの取り回しからも、ツインスクロール+ダブルボリュートなどになっているはず。

直径は多分小さくなりますね。

2014年からスタートして今シーズンで8年目になりますが、

ターボ、コンプレッサー共に容量も拡大されていると思います。

それにICEの性能も年を重ねて出力上がっているので、MGU-Hのサイズも上がっているのでは無いでしょうか?

(直径は大きく出来ないので、全長を長く?)

MGU-Hからの出力がアップされるから、MGU-Kも大きくなる?

こんな感じでしょうか?

大変興味深い資料有難うございます

タービンのケースは耐熱鋼でしょうけど、肝心のタービンはセラミック系でしょうか?

仕事が材料屋なもので、どうしても気になってしまいます

排気関連レギュレーションで、「コバルト、鉄あるいはニッケルをベースとした合金で製作されなければならない。」

ニッケルに関しては、50%超60%未満のNi含有ニッケル基合金との追記もあります。

すべての場合において、独占的でなく、すべての競技参加者が通常の商業合意の下で入手できることのみが条件とされる。

情報有難うございます

タービンも耐熱鋼なんですね

勉強になりました

材質についての規定が決められているので、タービンブレードの表面処理、特に窒化ケイ素溶射とかも制限されているでしょうね?

http://jaf-sports.jp/assets/img/regulation/2020f1_tech_reg_ja.pdf

2020 F1 テクニカルレギュレーション日本語 直リンクです。

5-15~5-17までがPUの材質、15-1が許される材質に関するものです。

例外に、コーティング(皮膜)およびメッキ処理(例:DLC、窒化処理、クロムメッキ)があり、PUの被覆については使用禁止材質が適用されないなども書いてあり。

素人には訳が分からないです。

メルセデスのセパレート式画像を見ていて、

タービンとコンプレッサーが本当にシャフトで連結されているのかと思いました(直接つながっていない)

コンプレッサーとMGU-Hが一旦構造(外観ケース)なので、タービンとMGU-Hとだけ連結してコンプレッサーまでシャフトが貫通していないのでは?と考えてしまいました。

レギュレーション上では、タービンとコンプレッサーはダイレクトに連結していないとダメなのでしょうか?

MGU-Hが中間に挟まったレイアウトなので、タービンがMGU-Hを回すと同時にコンプレッサーも回した事になる(間接的につながっている)

もう1つ、タービン右側にスペースが余って残っているので、

MGU-Hの長さを延長する事が出来る(容量アップする)と思いますが、

タービンが多く仕事しないとMGU-Hの回生量アップしない?

・コンプレッサーおよびタービンが常に共通の軸について、同じ角運動速度で回転することを確実にするよう設計しなければならない。

・MGU-Hはそれに直接連結することができる。

・MGU-Hは、過給システムに機械的にのみ、つなげられなければならない。この機械的連結は、排気タービンに対しての速度比が固定したものでなければならない。

回転の中心軸が同じであればいい、MGU-Hはコンプレッサー&タービンと回転比が違ってもいい、セパレート式では無理だけど。

シャフトは、シャフトアッセンブリで繋がっています。どのような構造なのかは検索してみて下さい。

ありがとうございます。

コンプレッサー→MGU-H→タービンが同一直線上に並ぶので、回転比は同じになりますね。

もしMGU-Hだけが故障しても(回転出来ない、起電も出来ない)、PU全体の出力は落ちますが、タービンとコンプレッサーがつながっているの限り運転は可能ですね。

本当にセパレート式はMGU-Hだけの交換が手間かかりますね。

レギュレーションをちゃんと読んでみたら、MGU-Hは同軸じゃなくて良い事になってますね。

しかし、ギヤを返して繋いでもロスが大きくてダメだから、全メーカー同軸なんでしょう。

通称Split:分割式ターボのレイアウトについては、PU自体の低重心化のためには、Vバンクの前後に配置する様にシャフトの長軸化が必要となりますが、実際は判りませんがイラスト参照ではHonda’s PUのMGU-H位置は、シャフト間の比較的中央位置にある様に描かれた印象がありました。しかし、私もココでのリアルなMercedesスプリット式ターボのフォト画像を見た時に、上記と異なり、前方コンプレッサー側に密着する様に近接している事を知りました。つまり、イメージ的には、コンプレッサーそしてシャフトMGU-H→シャフト→タービンというよりも、コンプレッサーとMGU-H間のシャフトを可能な限り無くす様にし、その後方にシャフトそしてタービンというアレンジメントです。そして、それは高い熱を持つタービン側から出来るだけ離れる利点の件は云われますが、私的には、おそらく、このアレンジメント位置は、前方コンプレッサーに代わりMGU-Hが固定端(振幅の節)の役割となり共振:Oscillationに対しとても有効的なコンセプトも兼ねるという印象でした。

(イメージ的には、木と木の間に吊り下げたロープに、一方は重量物を真ん中に吊り下げ、一方は端に吊り下げた場合を比較し、どちらが容易に大きく揺れるかをイメージすると判り易いかと思います)

なお、リアエンドのストリームライン=Coke bottle形状的に、空力的にも優位性を持ち、また、見た目も際立ってキレイな印象を与えるスプリット式ターボへの変更を、今期のRenaultもFerrariも見られなかったという事は、シャフト長軸化による共振問題を解決及び実戦化するには、F1レヴェルをしてもかなり高い知見及び技術を要すということなのでしょうか?。

セパレート式(スプリット式)はメルセデスがパイオニアですが、

まだまだ解明されていない部分があって謎だらけだと思います。

レギュレーションでICE(内燃機関)がV型6気筒、MGU-Hの存在によって初めて生まれた技術とも言える?

2025年からの次世代PUにはMGU-Hを無くすとも言われて、ターボによる過給だけが存続されるとセパレート式の存在意義が無くなる(タービンとコンプレッサーの距離を取って離す必要が無くなる)

2022年以降は現行PU開発も凍結されるのでフェラーリとルノーがセパレート式を投入する最後のタイミングとなりますが、3シーズンしか使えないので導入するよりも、従来から使っているPUを継続する可能性も否定出来ない。

そういう点でホンダPUを引き継げるレッドブルは、フェラーリとルノーに対して少しのアドバンテージあるかと思います。

セパレート式がスタンダード標準になるには時間が掛かりそうです。

フェラーリやルノーは、Hのシャフトがコンプレッサー入口のど真ん中にある。

ある程度の太さは必要、効率の良いコンプレッサーを作る為に、多少の妨げになると思う。

セパレート式の場合、

MGU-H本体が軸受けとしての役割も兼ねているのでは無いかと?

オフセットさせたらセパレート式でもMGU-Hの単体交換やり易くなるでしょうね(タービンとコンプレッサー切り離さなくても)

でも同一軸から離れてレイアウトすると、シャフトよりも上部配置になりそうで重心が高くなりますね。

ホンダもメルセデスも、タービン+MGU-H+コンプレッサーは1セットと考えてアッセンブリー交換しているでしょうね。

と言っても、ここ数年の傾向でICEも安定している(アップデート出来ない事もありますが)ので、規定使用数まではプラスICEも同時交換でPU全体を載せ換えって感じですね。

MGU-Kとエキゾーストパイプだけ部分交換しているのかなぁ?

ルノーもコンプレッサー前方にMGU-Hを取り付けになっていますが、

コンプレッサーのエアー取り入れ口と重なってしまうので、水色テープでマスキングしている箇所からエアー導入しているのではないかと思いました。

普通では中央から取り入れて圧縮してサイドから出してインタークーラーへと送るのですが、ケーシングの構造を変更したのではないかと?