https://www.sierrainstruments.com/

2014年から導入されている現行エンジン(パワーユニット)は、コロナウィルスによる世界的な経済衰退に伴い2020年の開発は一部を除いて許されていない。

2026年新エンジンルール導入に伴い、現行エンジンは段階的な開発制限と最終的な凍結が予定されていたが、この情勢でダイノテストは更に厳しい制限へと変更された。

エンジン開発制限

| コンポーネント | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ICE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| TC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| MGU-H | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| MGU-K | 1 | 1 | 0 | 0 | ||

| CE | 1 | 1 | 0 | 0 | ||

| ES | 1 | 1 | 0 | 0 | ||

| Fuel/oil | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

年度の区別は、前シーズン終了時点から今シーズン終了までとなる為、内燃エンジンに関わる3つのコンポーネントは、2021~2023年までに年間一度の仕様変更しか許されない。それに合わせて燃料とオイルも一度の仕様変更が許される。

その他のコンポーネントは2年毎に一度のみ、2023年シーズン終了時点で凍結され、以後2年間は「信頼性、安全性、コスト削減、取り付け方法の変更や供給の問題」を目的にした変更のみ許可されるが、FIAや他メーカーの承認が必要となるため、基本的には難しい。

エンジンダイノテスト制限

| エンジンダイノ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| テストベンチ数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| 占有時間(h) | ||||||

| 4,800 | 6,400 | 6,000 | 6,000 | 5,600 | 5,600 | |

| 操作時間(h) | ||||||

| 600 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 |

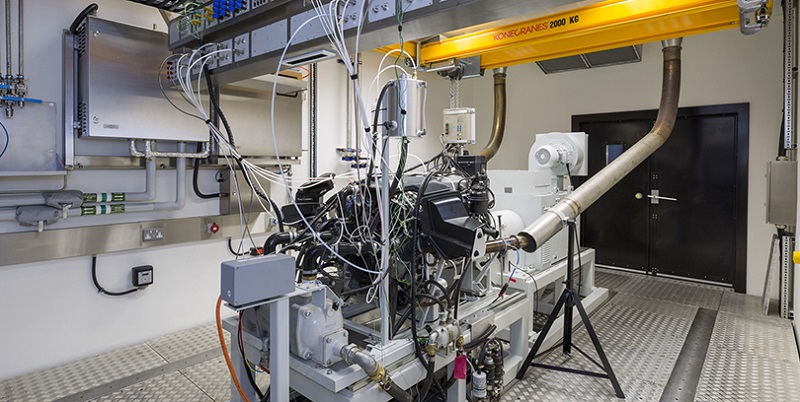

複数のシリンダーでの燃焼エンジンをテスト、または燃焼エンジンとトランスミッションを一緒にテスト(フルカーダイノを含む)できる、9つのテストベンチの制限が現在実施されており、2025年のシーズン終了まで残ります。

ERSテスト制限

| ERSダイノ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| テストベンチ数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| 占有時間(h) | ||||||

| 1,080 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |

| 操作時間(h) | ||||||

| 270 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

時間の上段は、当初決められていた時間制限だが、2020年6月に施行されたレギュレーションにて大幅に削減されています。

※単気筒燃焼テストは含まないようだ。

燃料のバイオエタノール混合率

F1は2030年までに、炭素系燃料からの脱却を目指している。

現行は5.75%のバイオエタノール混合率となっているが、2022年からは10%のE10燃料(インディはE85)、その後は段階的にエタノール混合率を増加させていくようです。

また最終的には、第3世代バイオ燃料、合成燃料とも言われる研究中のe-fuelへの完全移行も考えている。

まとめ

2021年から年間たった一度のアップデートしか許されないエンジン開発制限、私はシーズン開始時点で新規導入してシーズン中にアップデートが一度できると勘違いしていた。

スポーティングレギュレーションを確認すると、「前シーズン終了時点から、今シーズン終了まで」が年度の区別でした。

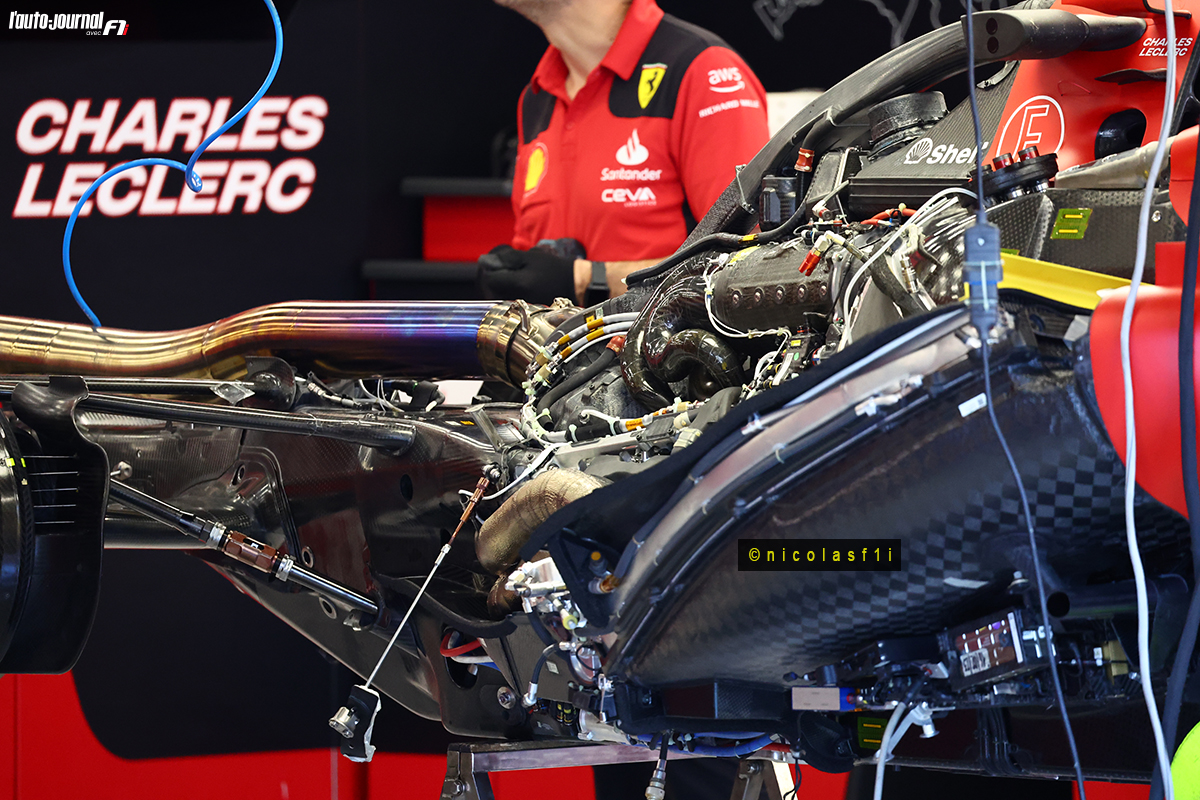

ダイノテストは、燃焼テストやサーキットに合わせたセッティング作りの他には、マイレージ確認のためにも行われます。

例えば1基あたり7レース使わなければならないエンジンは、1イベントあたり約600km、合計で4,200kmは走れなければならない。マージンを考え5,000kmが最低ラインと言われています。

300kmを走るのに約1.5時間、5,000kmのダイノテスト操作時間は約25時間となります。

このエンジン開発制限は、開幕戦に投入した新仕様で、1年間戦わなければならない厳しいものとなっています。

ホンダがコンコルド協定にサインしなかった理由の一つになるかもしれないな・・。

コメント Comments

コメント一覧

がコメント

2020-10-08 12:22

こんな開発も自由にできないのに新規でPUを提供しますって自動車メーカーなんてあるわけねーだろ

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2020-10-08 12:26

本当にその通り、現行ルールでは新メーカー参戦はありえない。

ベラチカ がコメント

2020-10-08 13:02

こんな制限をフェラーリがよく受け入れましたね。これでは既存のPUのオーダーをひっくり返すことは余計難しくなっているように見えます。もしかして去年彼らのPUの性能が他より優れていた(燃料流量制限の穴をついていた時)のでそのまま行けると思ってしまったのか(笑)。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2020-10-08 13:19

フェラーリは拒否権と言われる特権でF1に縛られ、更に昨年の不正の尻尾を捕まれ、F1には逆らえないんです。

この制限に注目した理由としては、ホンダエンジンの今後です。

2021年の開発は2022年用になるって事、エンジンの根本的な部分は2023年終了時点で凍結になるので、2022年の1年間or2023年終了まで開発できればOKです。

RBの独自開発の可能性は十分ありますね。

じゅんた がコメント

2020-10-08 14:03

つまり、レッドブルがホンダPUを引き継いだとしてもアップデートするのは2022-2023だけって事ですか?

それであれば、知的財産権を引き継げるのであれば可能ですね。

F1でレッドブル無限(無限とは限らないが)が観れるか否か。

少しだけ希望が見えてきた。

がコメント

2020-10-08 14:31

メルセデス1強の現状で開発・テスト制限が強化されると差は縮まらなさそう。

ランキングポイント差によってテスト解禁とかトークン付与すればいいのにと思います。

がコメント

2020-10-09 19:56

知的財産権を引き継ぐなら無限が妥当ですね

専門ではないレッドブルでは継続的な開発は難しい

無限なら実績や開発部門あるしHRDやHPDやHRC、ジェットの技術協力は十分想定出来ますね

新社長に期待

がコメント

2020-10-09 22:25

>ホンダがコンコルド協定にサインしなかった

ホンダは単なるPUサプライヤーに過ぎませんから、そもそもコンコルド協定にサインする権利など有りませんし、それどころか、どういう内容が協議されているのか、知る立場にすら無いと思います・・・

コンコルド協定に無関係な立場だからこそ、無責任に思える、撤退-復帰を繰り返して来れたんでしょうけど。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2020-10-09 23:13

今回のコンコルド協定は、エンジンマニファクチャラーに毎年1,000万ドルの分配金があるんです。

但し、現状ではメルセデス、フェラーリ、ルノーだけとなっている。

リバティは、ホンダを引き留めるために協定参加を望んでいると昨年に動きがあったはず、結果的には加わっていない。

AMuSのマイケルシュミットさんの記事でそのような事が書かれておりました。

最初からホンダ抜きで分配金も無いものだったとしたら・・・

協定内容など細部までわかりませんから憶測になりますが。

がコメント

2020-10-09 03:23

コンコルド協定がコンストラクターのみを対象としたものである以上、

>今回のコンコルド協定は、エンジンマニファクチャラーに

の「エンジンマニュファクチャラー」はコンストラクターでありエンジンマニファクチャラーでもある3社を意味していて、コンストラクターでは無いホンダは対象外と考えるのが自然な気がしますが・・・

条文とか読んだわけでは無いので憶測ですが。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2020-10-09 03:30

まぁ多分そんな感じでしょうね。

F1は、最初からホンダに1,000万ドル払う気が無かったと思っても不思議は無いかな。

たかだか約10億円だけど、公平じゃないし不満な事には変わりない。

がコメント

2020-10-09 22:48

一体F1Aが目指す目標は何なのか?

メルセデス1強で、事実上のPUワンメイク目指すのか?

ホンダが撤退した後、フェラーリとルノーがメルセデスに追い付いて格差が無くなるとは思えないです。

特にフェラーリが現状のままだと、カスタマーであるハースやアルファロメオ追従出来るのかな?

アルファは別としてハースは、マクラーレンのようにPUサプライヤー変更しないのかな?

じゅんた がコメント

2020-10-09 23:42

https://f1-stinger2.com/f1_news/20201009amugenhondacomebuck

山本さん・浅木さん・田辺さんの3人は、まもなく定年だそうです。

3人でレッドブルのPU部門=無限に移るかも?

なんて記事がありました。

実現するなら凄く嬉しいですが、年内にはハッキリしそうです。

がコメント

2020-10-09 03:57

浅木さんは62歳、田辺さんは60歳、山本さんは56歳で、ホンダの定年は2017年から65歳です。まもなく定年かどうかは、人によって判断が分かれそうですね。

>3人でレッドブルのPU部門=無限に移るかも?

山本さんは技術者では無いので、移ってもやる事が無いかと。

無限は、宗一郎氏の長男である博俊氏の会社でしたが、現在はブランドとブランドを管理する会社が残るのみで、実態はM-TECという会社に変わっています。

そもそもNAの技術は有っても、ハイブリッド関連技術はありませんし、ターボもメンテくらいしか出来ないように思うので、無限として復活なんて1000%無いと個人的には思っています。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2020-10-09 04:55

MUGENEUROは現状シビックのエンジンをチューンナップ供給をしているぐらいなもんで、製造は出来ないですからね。

http://mugeneuro.com/

Honda R&D Europe UK Ltd- HRDとMugen Euro Co.,Limitedは道向かいにある。

https://goo.gl/maps/FQvjuz7dKB4TT2KU7

特命捜査課 がコメント

2020-10-10 15:12

第2期ホンダで、

桜井総監督(ウィリアムズ&ロータス時代)の次に引き継がれた後藤監督(マクラーレン&ロータス時代)が、マクラーレンのロン・デニスから引き抜かれてホンダ退社してマクラーレンへ、それからフェラーリに移籍された実績あったので、何かの動きあるのでは無いでしょうか?(移籍するのはドライバーだけでないですからね)

田辺さんは、マクラーレンホンダ時代ゲルハルト・ベルガー担当エンジニアだったので、ゲルハルトの仲介でフェラーリへ移籍するとか?

ゲルハルトは、亡きラウダのF1ご意見番後継者として。

じゅんた がコメント

2020-10-09 03:46

連投すみません。

色んな記事を読んでると、2022年用に開発してたPUを2021年に投入する予定のようですが、エタノール比率が変わるPUを前倒しして投入するって事になりますが、これはどんな影響が出るんでしょ?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2020-10-09 06:32

エタノールの気化熱はガソリンの3倍、エンジン気筒の冷却効果が上がるようです。

https://newscbs.com/formula-1-2022-this-is-how-biofuel-could-tip-the-scales/

ブースト圧変更や燃焼室変更は必要でしょうね。

がコメント

2020-10-09 09:57

エタノールの混合率を高める(エタノール側を濃くする)と、腐食対策が必要だったでしょうか?

特に燃料供給パイプラインとインジェクションとか?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2020-10-09 10:39

存じません。アメリカではE85、ブラジルではE20~100とか普通に使われている。

もしそうであっても、F1レベルだと必要ないんじゃないですかね。

マスダンパー がコメント

2021-02-17 10:13

昔、流行った時は配管を腐食するという事で販売されなくなりましたね。

ですが成分が今と昔では随分と違うようです。

グランちゃん がコメント

2021-02-17 15:24

今回のPUの開発凍結は、レッドブル&アルファタウリをF1に留めて置くのと、2025年の次世代PU導入の為の時間稼ぎが目的と見て間違いないと思います。

ただ1つ心配なのが、F1とFIAが、パーツのワンメイク化&開発凍結によるコスト削減だけで満足してしまう可能性です。

現に今のF1より下の、F2などのカテゴリーは完全にワンメイクになってしまい、インディカーやSFなんかも(更にはNASCARの次世代マシンも)、皆ダラーラ製のシャーシばかりになってしまっています。

もしF1でこれが起きた場合、自動車レースの大きなメリットである、多くの企業を交えた開発競走による、技術の発展が出来なくなってしまいます。(実は自動車メーカーは、部品を供給するメーカー同士に競争をさせて、安価で尚且つ高性能な部品を作らせている、なんていう事例もあるようです。ですから開発競争による技術追求は、産業の発展には欠かせないものだと、自分は考えております。)

ですから今回のPUは、競争をやらせるには難しい技術を盛り込みすぎ、メーカーの新規参入の失敗や撤退、開発&運用の高コスト化を招いたと思うので、一旦開発凍結で時間稼ぎに回わせたのは、ある意味妥当な判断かと。

ただ次のパワーユニットを、もっと安価でハイパワー、かつ次世代技術による開発競争を行える物すべきだと、考えております。(個人的に、大排気化&多気筒化&燃料流量増加、超高効率燃焼&Eフューエル導入&大容量KERSによる開発競争、のアイデアを押したいです。ターボ係数有りで、NAとターボ何方も可能にし、メーカーの得意分野を追求できるようにもしたい。)

フォーマットを単純な物にする事で、より現実的な部分による低コストな開発競争もとい技術追求を可能とし、自動車メーカーに限らず様々なメーカーの呼び込みと、社会への貢献を可能にできるかと思います。(それで尚且つ、F2がF1用PUをスケールダウン若しくは簡略化した物にして、下位カテゴリーもマルチメイクにできれば尚良いかと。高度かつ高コストなF1の技術を、ある程度簡略化させる事で、より市販車への技術流用を促せるようにする。)

またPUの開発コストを下げる事で、共通パーツの必要性も無くなり、ギアボックスやブレーキ、タイヤなど、エンジン以外の部分での技術発展の可能性を捨てずに済むようになって貰いたいです。

正直V12やV8に戻しても、未だ市販車から多気筒エンジンは消え失せておりませんし(フェラーリとランボルギーニは捨てる気は無いと断言しています)、寧ろこのようなエコロジーなイメージに反するフォーマットで、(F1脅威のメカニズムで)高効率なエンジンを作って、世の中にギャフンと言わせてやれば、文句を言う奴は誰も居なくなると思います(笑)。

その方が、我々ファンからしても、世間一般の目からしても、F1がとってもカッコ良く見えるようになるのでは無いかと思うので、F1はもっと堂々と胸を張って経営していくべきだと思います。

かなりの長文失礼しました。

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/regulation/pu-update-dyno-2020-25/trackback/