https://www.auto-motor-und-sport.de/

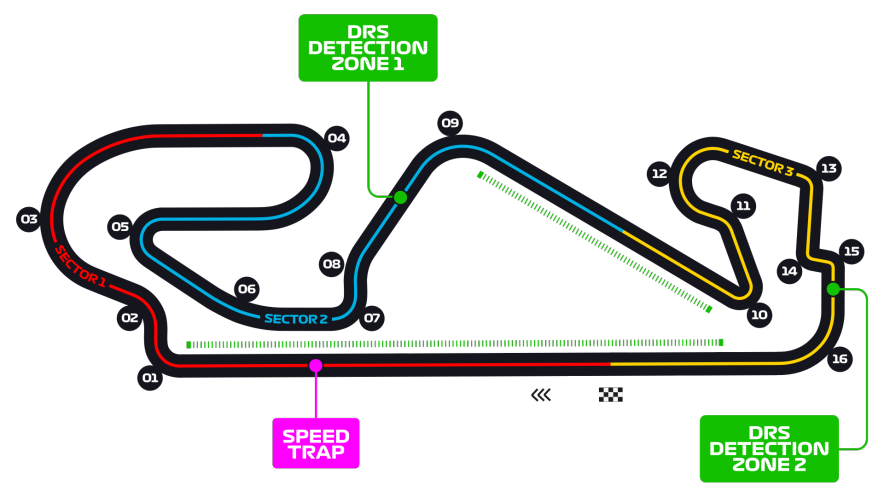

テストの聖地バルセロナ・カタロニア・サーキットで行われたスペインGP、レッドブル・ホンダはメルセデスに圧倒的な差を見せつけられながら、予選3位・決勝2位という結果でした。

ロングストレート、高いダウンフォースレベル、多種多様なコーナー、バルセロナは全てのレベルのバランスが取れていないと速く走れない、検証にはもってこいなサーキットです。

レッドブルRB16ホンダとメルセデスW11、ルイス・ハミルトンとマックス・フェルスタッペンの予選に焦点を絞って分析します。

予選タイム差+0.708秒

| POS | ドライバー | F | DRS1 | S1 | S2 | DRS2 | S3 | タイム | Q | Tyre |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | HAM | 286 | 320 | 21.393 | 27.959 | 311 | 26.232 | 1:15.584 | 3 | C3 |

| 292 | 310 | 286 | ||||||||

| 3 | VER | 286 | 319 | 21.565 | 28.313 | 309 | 26.414 | 1:16.292 | 3 | C3 |

| 289 | 297 | 284 | ||||||||

| GAP | – | 0 | 1 | 0.172 | 0.354 | 2 | 0.182 | 0.708 | – | – |

| 3 | 13 | 2 |

https://www.formula1.com/

※参考にしたテレメトリー付きオンボードラップは、テレメトリー表示の方が若干速く、公式タイム記録とは異なります。フレームレートが25(コマ画像0.04秒)のためタイムには誤差が生じます。

セクター1(+0.172秒)

| Point | HAM | Time | int | VER | Time | int | GAP |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 100T1 | 318 | 8.36 | 0.00 | 319 | 8.36 | 0.00 | 0.00 |

| T1B | 167 | 10.72 | 2.36 | 159 | 10.60 | 2.24 | -0.12 |

| T1full | 175 | 11.20 | 0.48 | 164 | 11.28 | 0.68 | 0.08 |

| S1 | 293 | 21.40 | 10.20 | 290 | 21.56 | 10.28 | 0.16 |

※オレンジマーカーはフルスロットル時点の速度とタイム、グリーンマーカーはコースのラインや位置通過を目印にしています。

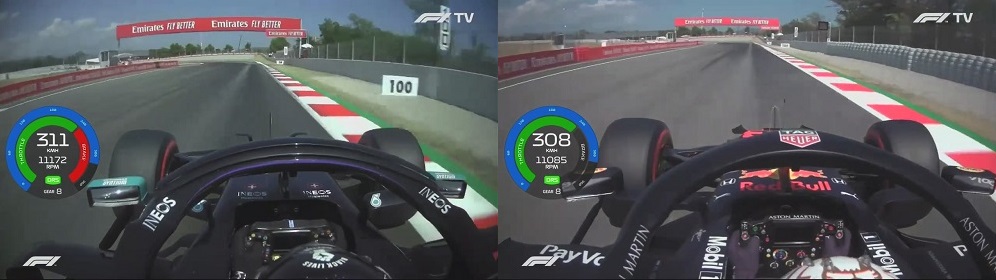

コントロールライン通過からターン1の100m手前までは、約8.36秒で同等な加速とスピードになっています。ハミルトンは320kまで加速した後フルスロットルで速度が落ちて318kで100m手前看板を通過。

T1のボトムスピード差が8kもあり、T1フルスロットルからS1区間だけで0.16秒の差がついています。

ハミルトンがセクター1通過時点のフェルスタッペンの位置

セクター2(+0.354秒)

| Point | HAM | Time | int | VER | Time | int | GAP |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| T4B | 162 | 23.76 | 2.36 | 162 | 23.80 | 2.24 | 0.04 |

| T4full | 170 | 24.32 | 0.56 | 178 | 24.64 | 0.84 | 0.32 |

| T5 | 258 | 28.28 | 3.96 | 257 | 28.60 | 3.96 | 0.32 |

| T5B | 115 | 30.80 | 2.52 | 111 | 31.12 | 2.52 | 0.32 |

| T5full | 152 | 32.08 | 1.28 | 142 | 32.28 | 1.16 | 0.20 |

| T7 | 267 | 36.52 | 4.44 | 265 | 36.88 | 4.60 | 0.36 |

| T7B | 169 | 38.32 | 1.80 | 174 | 38.60 | 1.72 | 0.28 |

| T7full | 178 | 38.84 | 0.52 | 180 | 39.16 | 0.56 | 0.32 |

| T9in | 262 | 42.24 | 3.40 | 260 | 42.72 | 3.56 | 0.48 |

| T9B | 269 | 43.20 | 0.96 | 264 | 43.72 | 1.00 | 0.52 |

| T9DRS | 271 | 44.84 | 1.64 | 266 | 45.36 | 1.64 | 0.52 |

| S2 | 311 | 49.32 | 4.48 | 294 | 49.88 | 4.52 | 0.56 |

T4の突っ込みでフェルスタッペンは差を詰めるが、その分立ち上がりが遅くなる。フルスロットルになるまでに一気に0.32秒、そのままT5へ、ボトムスピードからフルスロットルまでのタイムは速いがアベレージスピードの差が大きい。

T7はハミルトンが速度を抑えている、フェルスタッペンは高い速度で突っ込むがステアリング抵抗で加速負け、高速コーナーT9はフルスロットル、ステアリング抵抗で速度がのらないフェルスタッペンに対してハミルトンの加速が驚異的、第1DRSライン通過時点で0.52秒差ついている。

ハミルトンがセクター2通過時点のフェルスタッペンの位置

セクター3(+0.182秒)

| Point | HAM | Time | int | VER | Time | int | GAP |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| T10B | 81 | 52.40 | 3.08 | 80 | 52.96 | 3.08 | 0.56 |

| T10full | 128 | 54.00 | 1.60 | 130 | 54.60 | 1.64 | 0.60 |

| T12 | 214 | 56.32 | 2.32 | 209 | 56.88 | 2.28 | 0.56 |

| T12B | 136 | 58.52 | 2.20 | 135 | 58.92 | 2.04 | 0.40 |

| T12full | 166 | 60.20 | 1.68 | 165 | 60.64 | 1.72 | 0.44 |

| T13 | 228 | 62.12 | 1.92 | 224 | 62.48 | 1.84 | 0.36 |

| T13B | 151 | 63.92 | 1.80 | 151 | 64.32 | 1.84 | 0.40 |

| T13full | 168 | 64.64 | 0.72 | 174 | 65.32 | 1.00 | 0.68 |

| T14 | 177 | 65.00 | 0.36 | 180 | 65.60 | 0.28 | 0.60 |

| T14B | 89 | 67.16 | 2.16 | 85 | 67.76 | 2.16 | 0.60 |

| T15B | 103 | 68.12 | 0.96 | 102 | 68.72 | 0.96 | 0.60 |

| T15full | 130 | 69.20 | 1.08 | 133 | 69.88 | 1.16 | 0.68 |

| PitLine | 176 | 70.16 | 0.96 | 178 | 70.80 | 0.92 | 0.64 |

| T16DRS | 255 | 73.36 | 3.20 | 250 | 74.04 | 3.24 | 0.68 |

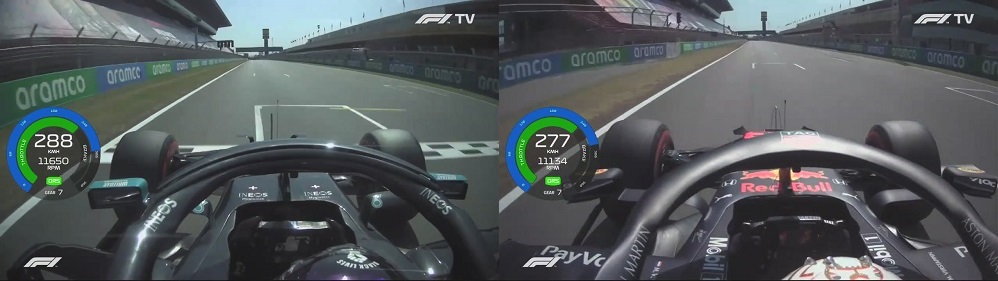

| F | 288 | 75.60 | 2.24 | 285 | 76.32 | 2.28 | 0.72 |

ぐるっと回り込むT12で差を詰めるフェルスタッペン、このミニセクター区間はフェルスタッペンが唯一パープル表示で全体ベストをとっています。それにより差を詰めますが、ハミルトンはT13~15までのタイヤを残していて一気に差がついていきます。

T15は実質最終コーナーで、右フロントタイヤがイン側縁石終了時点にT15Bを設定しました。ここからフィニッシュラインまでフルスロットルとなりますが、この区間だけで計0.12秒差ついてしまっています。

ハミルトンがフィニッシュライン通過時点のフェルスタッペンの位置

まとめ

両車のドラッグレベルがどうだったのか、ピットレーンからコースイン時の画像を確認します。

https://www.racefans.net/

リアウィングはレッドブルの方が若干大きい気がします。メインプレートをかなり湾曲させてますね。レッドブルは今年になってリアウィングは、フラップ面積や角度を大きく変えずにメインプレートの深さでダウンフォースレベルを調整する事が多いです。

コントロールラインからのストレートエンドまでの速度や加速では差が無い事から、高速度域高負荷状態ではレーキが下がり、フレキシブルウィング効果でドラックレベルは同等となるようです。また、デプロイもフルチャージ状態のためパワーレベルもほぼ同等とみていいでしょう。

ボトムスピードまで到達する時間はレッドブルがわずかに上回っているが、そのあとの加速で差がついてきます。メルセデスのフルスロットルまでの時間の短さが、回頭性の良さとトラクションの強さ表しています。

ステアリングをきりながら加速する区間(T2~T3、T7~T9、T15~T16)では大きな差がつきます。

ステアリング抵抗に負けるという事はパワー差です。特に速度域150~280km/h間での加速差が顕著な事からも、速度に比例したエンジンパワー、MGU-Kのデプロイ使用状態が大きく関与するでしょう。主に5,6,7速で使用する回転域で負けています。

排気タービン=コンプレッサーブースト圧+MGU-H回生エネルギー量、速度に比例する空冷インタークーラーやエンジンの冷却能力など、様々な要因での差となるでしょう。

かなり高いレベルでの「突っ込みのレッドブル、立ち上がりのメルセデス」と言う感じですね。

ホンダPU対メルセデスPUについては、もう少し詳細な分析をしようと思いますのでしばしお待ち下さい。

コメント Comments

コメント一覧

1コメンター がコメント

2020-08-19 10:34

~抜粋 etc~

This was a tyre degree race.

スペインGP ’20 これはタイヤ損傷度のレースでした。

“We are managing the pace, Because the tyres are not good enough.” Hamilton explained. 「私たちはペースを管理しています、なぜならタイヤは十分ではないからです。」ハミルトン選手は説明。

(管理とは?)

the timing of his letting rip with the pace after the tyres had worn down enough, how close he could nudge towards the limit without damaging the rubber. タイヤが十分に摩耗した後のペースで破れるタイミング、そのゴム損傷することなく限界値にどれだけ近づくことができるか。

the first 10 laps 最初の10周は、

were just about stabilising the rubber while maintaining track position.トラックの位置を維持しながらラバーを安定させるためのものでした。 while keeping below that tyre temperature threshold. As the tread wears down, the rubber retains less heat and the problem reduces. タイヤ温度のしきい値を下回っている間。トレッドが摩耗すると、ゴムの熱が少なくなり、問題が減少します。

Beyond 10 laps 10周を超えて、

Verstappen had second. Max選手は2位でした。For the first 10 laps of the race he sat just out of the tyre-damaging turbulence zone of Hamilton’s car. レースの最初の10ラップの間、彼はハミルトン選手の車のタイヤにダメージを与える乱気流ゾーンのすぐ外に(意図的)居座りました。

Everyone else was doing the same, 他の誰もが同じことをしていて、initially lapping around 9-10sec off a qualifying pace. Around 5.5sec of that is the fuel weight, maybe 1.5sec for much tamer engine modes, 1sec for tyre age. 最初は予選ペースから約9〜10秒遅れていました。その約5.5秒が燃料の重量です。多くの使い慣れたエンジンモードでは1.5秒、タイヤの寿命では1秒です。

The missing 1-2sec is the drivers keeping the tyre away from thermal degradation where the tyre’s core overheats, becomes too flexible and no longer adequately supports the tread.欠けている1〜2秒は、タイヤのコアが過熱し、柔軟性が高まり、トレッドを適切にサポートしなくなった熱劣化からタイヤを遠ざけるドライバーです。

So drivers are being guided, driving accordingly. そのため、ドライバーはガイドされ、それに応じて運転します。

On lap 10, 10周目、

Hamilton stepped up the pace by 1sec. Then 1.5sec. Then by 1.7sec. Now he was driving the Merc somewhere close to the limit, the tyres remained just the right side of their threshold, ハミルトン選手は1秒ペースを上げました。その後1.5秒。その後1.7秒。今、彼はW11を限界近くのどこかで運転していました、タイヤは彼らの限界値側(内)に正確にとどまりました。

and the Red Bull Verstappen was “I thought, ok, that’s me done for the day.” just recognition of a physical reality. If he pushed harder, the tyres went past the threshold. そして、RB16 Max選手は「それで、今日はこれで完了だと思いました.」物理的な現実の認識だけです。もし彼Max選手が強く(速く)押した場合、タイヤは限界値を超えました。

Verstappen was, trailin so far behind Hamilton, out of the turbulence zone, Max選手は、LH44選手の後方、乱気流ゾーンの外を走行しました。Bottas did get close, could do nothing. “Every year, with more and more downforce it gets more and more difficult to follow,” “That’s how it is. So, that’s why if you lose position at the start it costs a lot.” ボッタス選手は接近しましたが、何もできませんでした。 「毎年、ダウンフォースが増えると、追跡するのがますます難しくなります」つまり「最初にポジションを失うと、損失が高くなるのはそのためです」

参考 @SportmphMark Hughes氏の考察 “Hamilton’s extraordinary drive “in the zone” LH44選手 ‘タイヤ限界値内’での並外れた操縦 MotorSport 2020/08/17

マスダンパー がコメント

2020-08-20 05:12

数字上も大体オンボードを見比べた感じと同じで安心しました笑

ICE以外のハードの設定はおおよそ計算する為のデータはもはやあるんだろうと思われます。となると回生分の余剰出力も含めて燃焼効率を上げていくしかないのかなと思います。

インタークーラーの液冷、空冷それぞれメリット、デメリットがありますが、最大冷却効率は空冷が優位ですが温度の安定性は液冷ですよね。安定性が良いと温度感度は鈍感とも言えますので上がってしまったら下げるのは大変です。メルセデスが他車の後ろに付いてしまうと辛いのはこれも原因かも知れませんね。

圧力損失で言えば液冷は配管が短くできるので有利ですよね。重量の面では液冷の方が循環ポンプや液体を大量に搭載するので不利ですかね。空冷だと配管が長く圧力損失も大きくなるのでその分をMGU-Hで補助してあげなければならないのかも知れません。

と、書いてみるとメルセデスとレッドブルの車の特徴と合ってるのも今さらながら分かったりもします。

経験上、液冷は空冷以上の冷却はできませんのでパワーを求める事には向いていませんでした。ホンダが液冷を取り入れるのであればICEの効率UPは必須かと思われます。

あ、いつもの書きながら気づいた事ですが、液冷で温度が安定するという事は燃焼の管理もしやすいと言う事に成りますね。てことは、燃焼をもっと追い込む事ができる・・・・のかも知れない笑

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2020-08-20 06:00

私もなんかわかった気がする。

レッドブルがコーナー脱出で苦労するのは、ホンダPUの低回転域トルクが安定していないせいもありますね。

安定したトルクが無いとハイレーキのボトミングセッティングにズレが生じるだろうし。

ホンダのエンジンマッピングが落ち着いてきて、サスペンションセッティングも落ち着いていく。

マスダンパー がコメント

2020-08-21 16:49

確かに色んな数字を見るとパワーは同等かもしれないけどトルクが薄いのかな?っていう感じですよね。

今回の技術指令とERSのチェックが適応されてどうなるか見物ですねえ。

がコメント

2020-08-20 07:12

車体とのパッケージで言うと空冷インタークーラーは、

左右サイドポッド対称レイアウト(2018年トロロッソがホンダPU採用してから)なので、

メルセデスの液例インタークーラーは、サイドポッドをコンパクトに絞り込みタイトなパッケージを作り出すのに一役買っていると思います。

フェラーリも液冷インタークーラーを採用していますね(昨年と同じく今シーズンもたぶん?)

ホンダPUもメルセデスPUに対して絶対出力越えないまでも、ほぼ同じくらいの出力を保証出来れば液冷インタークーラーを採用したいところですよね(^.^)

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2020-08-20 08:28

液冷インタークーラーは本体は小型でも、それ自体を冷やすためのラジエーターが必要になります。

サイドポッドのラジエーターなのは確かですが、どのような配置なのかは不明。

例えば、2層構造だとフレッシュエアーがあたる前側がインタークーラー用、後ろがエンジン用など、

右側だけに固定など様々な配置方法があるでしょう。

がコメント

2020-08-20 09:23

ラジエーターと空冷インタークーラーの2枚重ねですね(^.^)

ホンダPUがメルセデスPUと同じセパレート式を採用して少しずつ実績を上げています。

アップデートも許されず

レギュレーションがガチガチに固めらてるので厳しいですが、

ホンダオリジナルでメルセデスと違う独自性を見せて欲しいと思います。

車体とPUを両方やっているメルセデスに対して、

車体のレッドブルとPUのホンダのジョイント2シーズン目で、

トータルパッケージでも決して引けを取っていないと思っています。

同様にアルファタウリ(トロロッソ含む)も3シーズン目で。

チロヒロ がコメント

2020-08-20 08:43

個人的にアルボンを応援しています。

技術的な事は全くわかりませんが、レッドブルも何とかアルボンが扱いやすいようなセッティングを検討しているようですが、シャシーを変えずにセッティングだけで何とかなる可能性はあるんでしょうか?スキルはあるのにマシンのせいで余りにもフェルスタッペンとの差があり過ぎて気の毒に思っています。

ドラネコ がコメント

2020-08-20 10:07

車体開発に飛び抜けた予算を掛け、PU開発も頭打ちの限界に限りなく近づいている

トップチーム同士にも関わらず、たかだか1周当たりに異常なタイム差…他メーカー合同で訴えていた前年のフェラーリエンジン疑惑追及をメルセデスのみ突然の取り下げ…今期以降許可されない不正ギリギリのDAS(二重軸ステアリング)システムの投入…ここに来て突然FIAによる予選エンジンモードの禁止とERSシステム(高電圧回路に属さないすべての補助回路の図面と3次元コンピューター支援設(CAD))提出要請…今期のメルセデスエンジンの異様な飛躍が腑に落ちないのは私だけでしょうか?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2020-08-20 10:19

ERSの強さ、特にMGU-Kが強力だと開幕から言われています。

何所かしらに盲点があるのかもしれませんね。

1コメンター がコメント

2020-08-20 13:43

この件に関しては“白, グレー or 黒なのか?”という考えはゴシップ含め(笑)、海外メディア情報も得る方は少なからずあると思います。

近年1シーズンで著しくホースパワーに関してパフォーマンスが伸び、今や公然の秘密として“黒”であった件がありました(赤Fuel flow gate)。これは、もし不正があってもそれが高度なフェークであればFIAが見抜けない可能性もあるということでもあったとのこと。そして、Q3の負荷含めハイエスト・パワー・モードを禁止及びシングル・モード的に変更へ関連については、予算削減や1ラップのみのICEへの最大負荷&出力が実用的(市販車?)ではないという事への対処などあるとのことです。また、これはシングル・モードにすることによってより不正を防ぐ=複雑高度な多モードではルールを守っていなくても見抜けないということに繋がる可能性が高くなるという面もあるとのこと。

以下、現段階ではあくまでゴシップ(噂)レベルの情報です。

MGU-Kを出入りするエネルギー流量は2つのセンサーが測定とのこと。バッテリーからERSシステムを監視するさまざまなコントロールユニットへの接続は, 通常, 高電圧回路に接続されていません. これは, 測定を停止または変更できる場所です. これは昨年の疑惑の操作同様により多くの電力を供給(許容120kw以上)することが出来る. また、パドックの噂レベルでは燃料流量(疑)もある. とのことらしい?。

疑惑関連ではなくて、個人的には、優れたタイヤ耐久性へのメカニカル系影響については、スタビライザー(安定装置)含む今季までの油圧式の足廻り関連構造にボテイー側のAC(姿勢制御)的な優れた機能を有しているか否かの差が著しく影響している可能性もあるのでは?とゴシップレベルの妄想をしています。(・・;)

じゅんた がコメント

2020-08-20 12:27

今回の予選モード制限とは如何なるものなのか?

エンジンモード禁止だとしたら、凄く残念な感じがします。

去年のモード11ポジション5は日本人にとってはF1史に残る名言ですよ。

制限の内容は徐々に判ってくるでしょうから、Jinさんがそのうち特集記事書いてくれるかな?(笑)

がコメント

2020-08-21 21:44

そもそも論ですが下手な制限をつけているからこんな事になっているのでは

と最近感じています。

個人的には例えば燃料流量制限は無制限で構わないと思います

燃料タンクももう少し大きくして重くなるが沢山燃やして速く走る場合、軽くして少なく燃やして燃費良く走る場合で戦略が増えるし昔の軽タン走法とかがまた見れますしね。

ERSも無制限で良いと思います。こちらはその代わり全ての回生をES経由かつES最低重量を多くして上限ももっと高くする事でコストが少なくても回生で不利にならない重量であれば他のチームにも勝てる要素が増えると思います。

ここまで感じるのは多くの戦略が取りづらい現状の一律とも思えるルール下ではメルセデスがあまりにも強すぎて、つまりは全部の要素が強いので勝てる。ならば全部強くなくても勝てるようにする規制がベストなのではと思います。だから予選モード禁止とか悪手で規制後はメルセデス全勝ではないか心配しています。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2020-08-21 23:30

無制限はFormula(規格)の精神に反しますし、それこそ予算次第になってしまいます。

リーンバーン技術を開発する上で流量制限は昨今必要なものと考えます。F1に似た着火技術を使うMAZDAのSPCCI搭載車が世界初で売られ始めたばかりです。

どっちかと言うと+100kgにもなるERSの方がレースの世界にはあまり必要が無い気もします。

軽く作れるバッテリーも制限で重いまま、そしてその重さはタイヤも苦しめる結果となっている。

10kwで0.3秒ラップタイムに影響するコースならMGU-Kの120kwを使うよりも100kg軽い方が速いです。

10kgで0.3秒と言われるF1では軽さが一番の武器になります。

まーくん がコメント

2020-08-21 10:06

昔のマシンに比べて今のF1はとても大きくて重いですよね。

燃料タンクを小さく規制して給油復活させてマシン軽くするならすぐできそうですけど。

がコメント

2020-08-21 11:22

簡単な話はメルセデス一強を止める手段があれば良いねって事だけですね。

FIAは付加物ハンデが嫌いなようなのでMOTOGPなんかのは参考になると思うんですが

開発凍結とかですね。これなら特定のチームが一時停止するだけなので均衡が保ちやすく

なるのかなあと思いますしMOTOGPは実践して上手くやってる感じします。

がコメント

2020-08-21 12:11

初期のターボ時代、

1988年F1(セナが初めてドライバータイトル獲得した年)フットボックスレギュレーション(フロントアクスルより前方にドライバーのペダルを越えない)によってドライバーの着座ポジションが後方に下がったと同時に中間部分(ドライバーとエンジンの間)にある燃料タンク容量も小さくなったことで全長が長くならずに済みました。

現在のF1マシンは、昔に比べて細いノーズが長く前方に突き出した格好になっているので燃料タンクが大きく(長く)なると、すごく長いマシンになってしまいそうです。

1987年以前のF1マシンは、ドライバーも前寄りで背後にバカデカイ燃料タンクを積んでいて(それでも使い切ってガス欠してた?)

総重量が重いことは別として、満タン時と減った時の操縦性が大きく変化するほどの燃料を多く積むのは如何かなぁ?と思いました(燃料補給しないのであれば)

MGU-HとMGU-Kのアシストが無ければ、もっと多くの燃料を必要としていたのでしょうね。

ひでぶ がコメント

2020-08-22 16:41

ホンダはハイブリットじゃなきゃ意味がないみたいな事言ってたと思うが

これは宣伝の為でもあると思う。欧州の市販車販売もディーゼル疑惑から後はハイブリットがじわじわきてますし。

最近のメルセデスだけというのは面白くない。F1の楽しみの面ではチーム戦略で勝敗が左右するみたいなレギュレーションが望ましいです。どのチームにもチャンスがある方が良い。固定化した順位でぐるぐる回っているというのは退屈です。F1は娯楽でもありますし。

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/honda/f1-honda-topgap-2020-6-esp/trackback/