2022規定によって大型化したディフューザー。

3年目になり、その形状は様々な曲線や段差を使い空気の流れをコントロールしている。

大まかに言えば、フロアの空気の流れを速め維持するが、上昇する後方乱流を減らしてドラッグを減少させている。

各マシンの形状を確認しておきましょう。

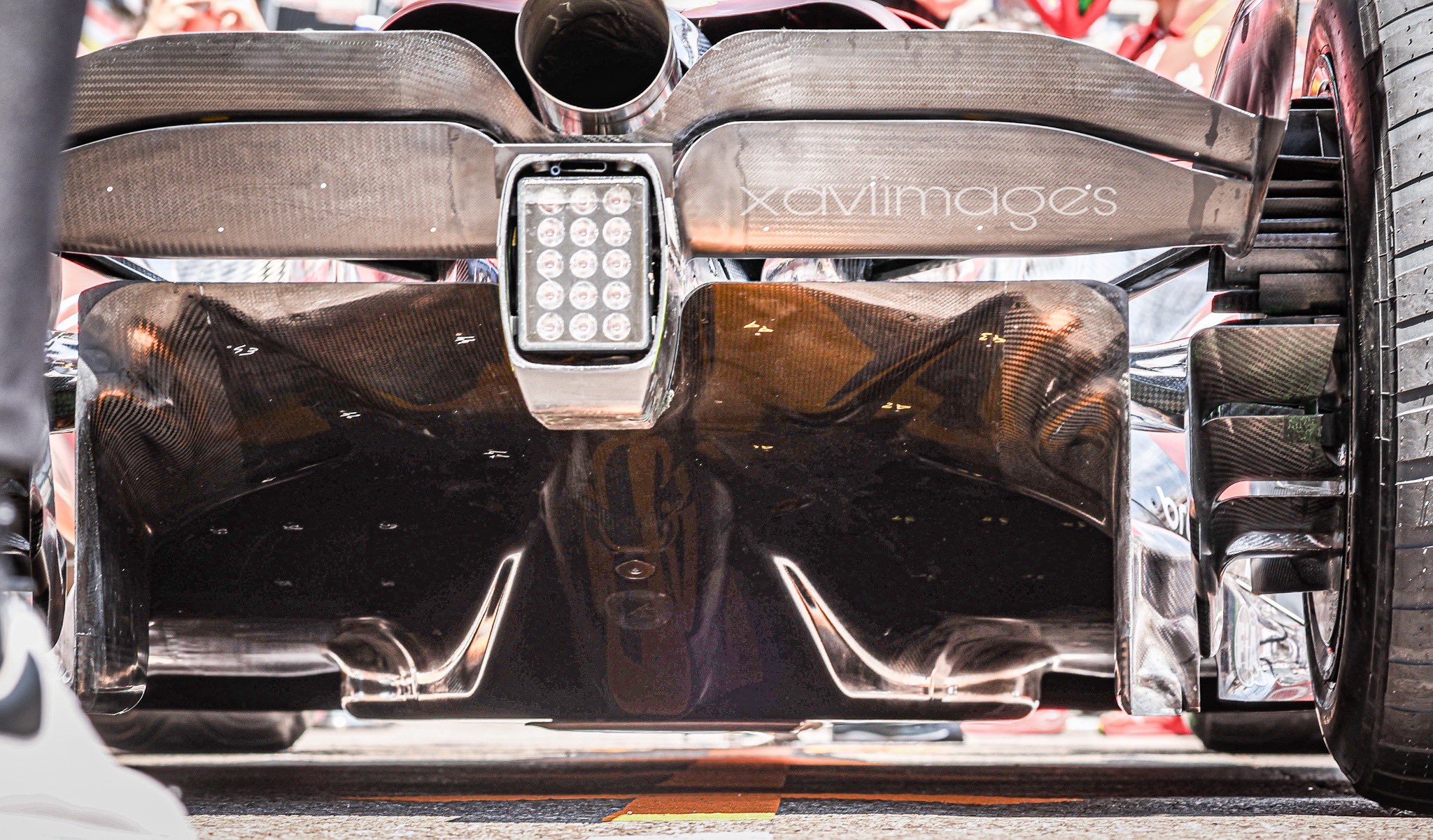

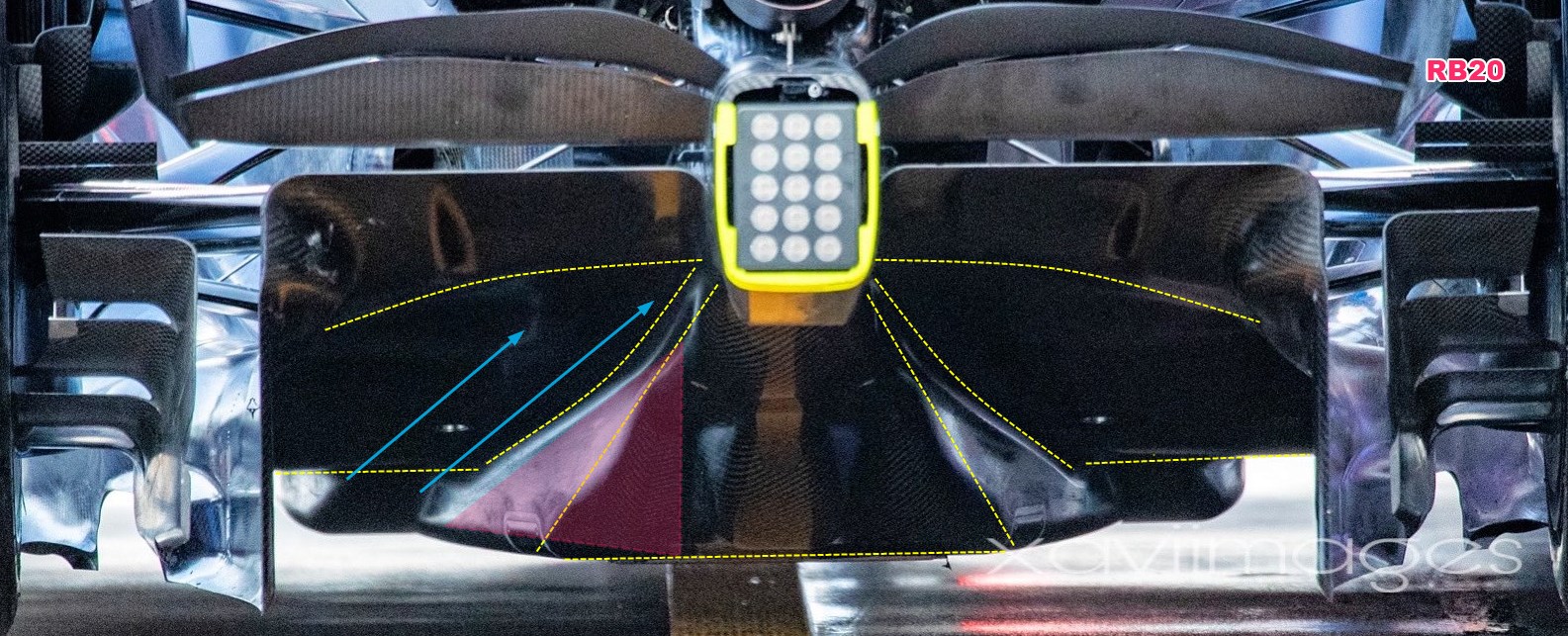

レッドブルRB20のディフューザー

フェラーリSF-24のディフューザー

マクラーレンMCL38のディフューザー

ここまでは2024年優勝実績のあるトップ3チームのディフューザーでした。

このトップ3チームのディフューザーはほぼ似た概念の元に構築されている。(レッドブルが2022年から行っている概念)

キックポイント(始点)から主な上昇曲線の終点はクラッシュブルストラクチャーの下方になっている。

そこから上はラッパ状の捲り上がり、最後の流れの方向性を上だけでは無く横方向へ導く段差が付けられている。

トンネルの速い流れは、大きく作ったキール(ピンク部分は削れる)により分けられている。

センターフラットエリアを通った流れとはっきりと区別しているのがわかるでしょう。

路面に一番近いセンターエリアの流れをトンネルの強い流れで乱さない(変化量を少なく)ようにしている。

メルセデスW15のディフューザー

アルピーヌA524のディフューザー

アストンマーチンAMR24のディフューザー

この3チームに言える事は、キックポイントからの上昇曲線がクラッシュブルストラクチャーの上方まである。アストンだけ曲線の使い方が逆になっている。

アストンは大きなキールを備え、上昇曲線は逆でディフューザー全体容量が極端に少ない。

メルセデスとアルピーヌはキールが小さく、トンネルの流れを中央に引き込むのが早い、車高によってはセンターフラットエリアの流れを加速させすぎる懸念があります。

フロアエッジ後方からフロアに引き込む空気も多くなり、ディフューザー中央まで引き込む空気も多くなってしまう。上昇乱流が増えドラッグが増加するでしょう。

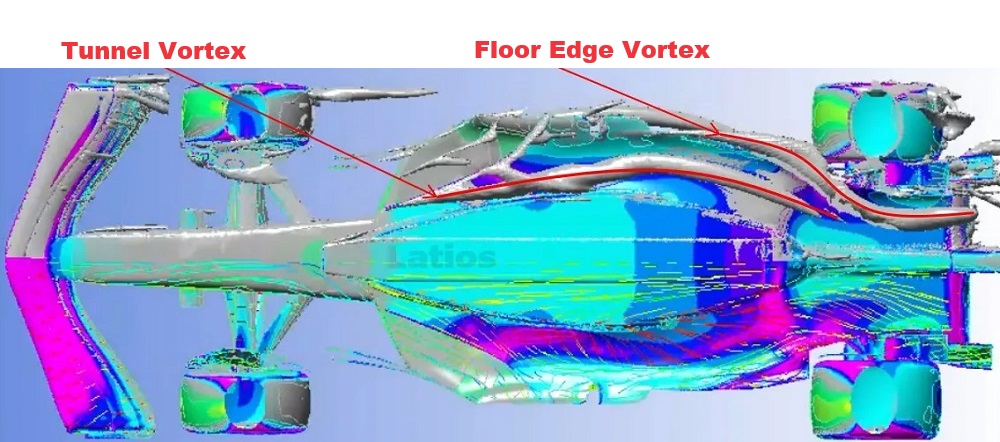

トップ3チームは、フロアエッジ下方にあるボルテックスをディフューザー側面のマウスホールから引き込み、主だった流れが中央へ寄らないよう横方向へ引っ張るようになっています。

ストレーキなどを使えなくなったF1は、ボディの形状で流れを導くしかありませんので凹凸などの段差が多くなっています。

ディフューザーはフロアの負圧を管理する最重要パーツであり、概念の間違いはマシンそのもののコンセプト間違いに繋がります。

ディフューザーを比較するだけで、マシンの良し悪しが大体わかってしまいます。

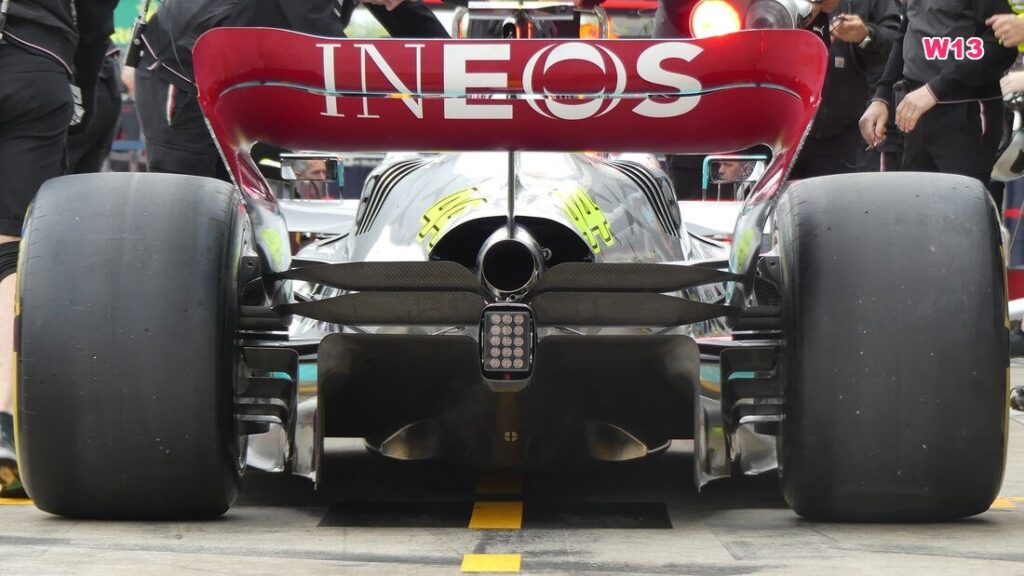

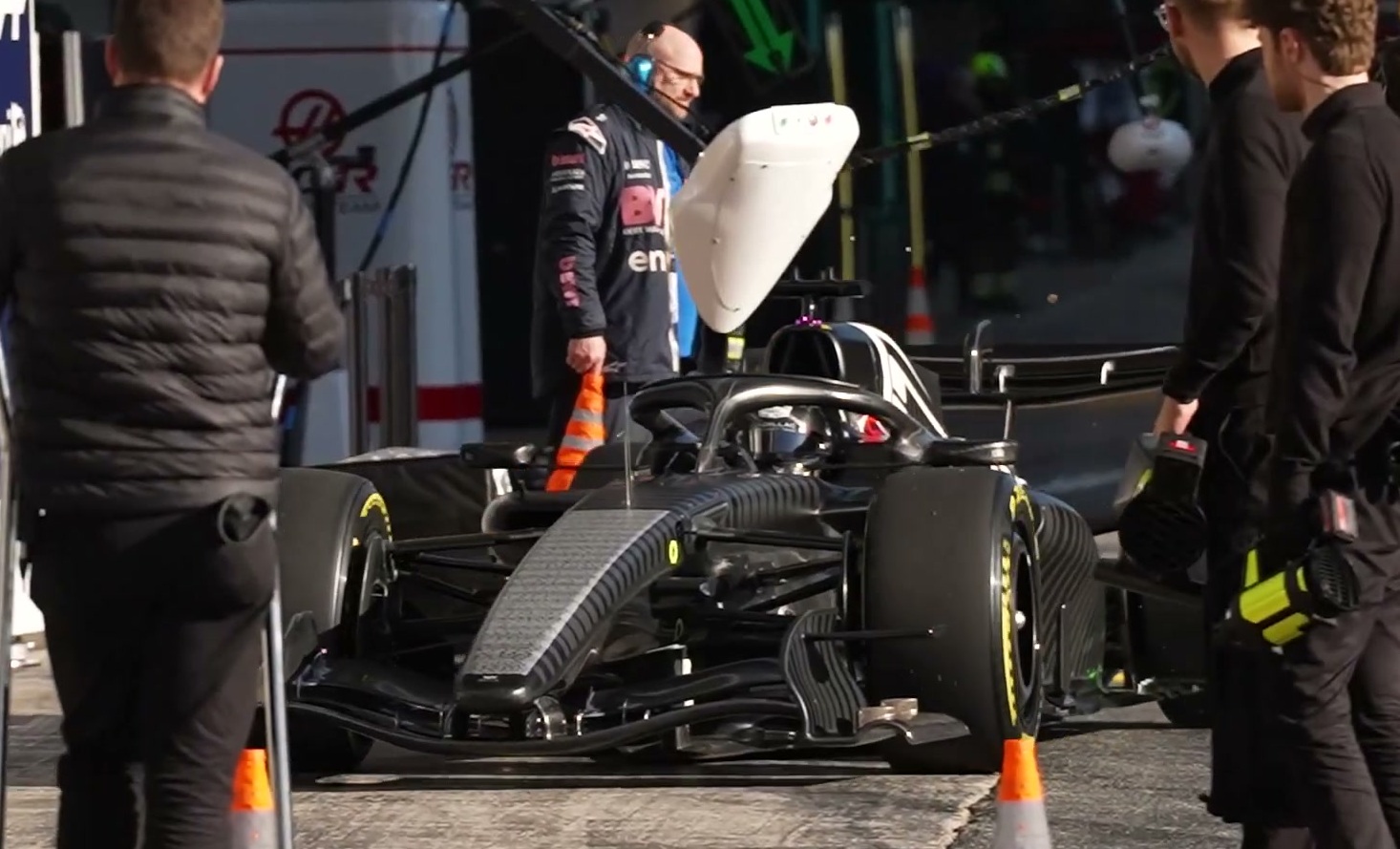

※反面教師的な役割で一番最初にW13バウンシングマシンのディフューザー画像があります。

段差やラッパ状の捲り上がりに関しては、stepped airfoil や trapped vortex の概念が使われているらしい。

興味のある方は調べてみよう、非常に面白いソリューションで、段差内で進行方向に対して縦回転の流れを作り、回転の力を使い剥離を防ぎ流れの速度を保つ。

主な流れは段差部分でボディから離れるため摩擦ドラッグも減少するとの事です。(回転する空気による仮想ボディとなる)

良い感じのCFD画像や動画が見つからない、こんな簡単な説明になって申し訳ないです。

コメント Comments

コメント一覧

alfa159 がコメント

2024-06-01 05:23

速いチームのソリューションが似通っているというのは、それが正解という事なんですね。メルセデスがどうして追随しないのか?面子なんでしょうか?

しかし、空力というのは複雑なんですね。

いつも分かりやすい解説ありがとうございます。

がコメント

2024-06-01 05:57

ムーンクラフトの人がディフューザーの容量はフロントから入ってくる空気量に合わせると仰っていましたが、アストンのディフューザー容量が少ないというのはフロアトンネルに通す空気量がそもそも少ないということでしょうか?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2024-06-01 06:18

アストンはフェンスの高さが少し低いですね、フロアに届ける空気量が少ないと思います。

フロントウィング1番翼の高さを変えると、フロアに届く空気量が変化します。

最近、中央を尖がったデザインに変更してフロアに届く空気量は増えたはずですが、バランスをかなり崩していました。(その後封印)

サイドディフューザーで抜く量、フェンスの角度など、全てのバランス調整が必要です。

レッドブルはサイドディフューザーの抜く量を増やしています、ちょっと増やしすぎかなぁっと思ったり。

前から抜く量が多いとフロアの前方から負圧が増えるので全体DFは増えます。

しかしバランスが取れていないと大変な目に合います。

がコメント

2024-06-01 06:50

グラウンドエフェクトカー規定の現行レギュレーション3シーズン目となって

各チーム共に洗練熟成されたマシンになってきていると思いますが、

トップチーム(レッドブル、フェラーリ、マクラーレン)と中団チーム(メルセデス、アストンマーチン)と下位チームで性能格差が躊躇に現れているのが実情ですね。

特にトップチームで断トツだったレッドブルがフェラーリやマクラーレンに追い付かれて差が縮小してきたのはレッドブルの性能頭打ちと言うよりもフェラーリとマクラーレンが大幅にポテンシャルアップしたのが大きいと言われていますね。

現行レギュレーション最後の2025年展開も楽しみになって来ましたが

今シーズン1/3消化して残り2/3の16レースも有るので、フェラーリやマクラーレンが完全にレッドブルと並んだとは断言出来ないですがレースファンにとって

レッドブルの独壇場と言う状況だけは避けられる雰囲気になているのは大変喜ばしいです。

こういう時にこそ現世界王者マックスとレッドブルの真価が問われますね。

2026年から新しくスタートする次世代PU搭載F1マシンも間近となっている?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2024-06-02 21:13

F1はどんな時代でもフロアDFの強さと安定度が勝敗を決めます。

最高速(総ドラック量)が変わらないのにタイムが伸びるのはそういった理由からです。

車高はDF増えれば下がり更にDFが増える、車高を一定に保てないサスペンションの問題でもあります。

DFが増えると左右リンクサスのヒーブセッティングがどんどん硬くなり難しくなります。

レッドブルは他チームより車高が低く、効率の良いDFを得ている、よって車高セットは何処よりもタイトになっています。

フロントコンセプトを変更したレッドブルは昨年までのシミュレートが微妙に使えなくなっておりイニシャルをよく外します。

フェラーリとマクラーレンは正解を積み重ねており、思っていたより面白いシーズンとなりそうですが、レッドブルがトップなのは変わらないでしょう。

がコメント

2024-06-02 23:44

メルセデスがグラウンドエフェクトカー規定になって波に乗れずズルズルとランキング落ちて来たのもホイールベースが3600mm上限に制限されてフロア面積によってダウンフォース稼ぐ超ロングホイールベース(3700mm以上)が許されていたステップボトム時代のコンセプトから全く抜け切れていないかなぁ?と思いました。

確かに「ゼロポッド」を採用し続けて2022年から2023年途中まで時間を浪費して出遅れた事も有りますが?

2026年からFIAはマシン全体をコンパクトにするため更にホイールベース縮小狙うとも言われていますが?

メルセデスが再びトップチームに返り咲くイメージが沸いて来ないです。

がコメント

2024-06-01 07:19

2022年メルセデスW13の時は悪名高き評判倒れだった懐かしき「ゼロポッド」だったですね。

再びメルセデスが復活させて持ち出す事は二度と無いでしょうけれども?

今シーズンでメルセデス最後のドライブとなるハミルトンがフェラーリSF-24が基本ベースとなるであろうSF-25?に来年ドライブする事になりますが、

全く違う新しいチームのマシンに乗り換える事になるのでシート合わせやフェラーリの進め方への理解、何よりもフェラーリSF-25のマシン特性を理解して自分好みに合わせて行く作業から始めないといけないので忙しいですね。

その点において先住者であるルクレールにアドバンテージ有ると思いますが?

ルクレールもフェラーリでの立場ポジションがNo.1エースである事をハッキリとハミルトンに向けて示す今シーズンになるでしょう?

がコメント

2024-06-04 11:26

以前にも同じ質問してしまったかも知れないのでごめんなさい。

ディフューザーの形状なのですが、今のグラウンドエフェクトカーF1では角形ボックス風になっていますね。

大昔のフラットボトムカーF1に見られたような円形アーチ型のディヒューザーが無くなった理由とか有るでしょうか?

何かのF1専門誌で円形アーチ型ディヒューザーは感度が鋭く敏感過ぎて車体の姿勢変化が落ち着かないので角形ボックスのディヒューザーの方が鈍化して落ち着くから効果良いとか?

レイトンハウスマーチやジョーダン、マクラーレンのF1マシンも円形アーチ型が2連3連となって後部から眺めると威圧感与える迫力有りました。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2024-06-04 13:29

トンネル状に多く配置すれば感度が上がります。

レギュレーションによりストレーキの制限があり、あのような形は作れませんし、仮に作ったとて重いのでメリットもありません、時代が古すぎます。

今のトップ3をしっかり見て下さい、主たる部分は楕円状の屋根をもっています。

角ばった方がすごく強いのはW13が示していますよ。

がコメント

2024-06-05 16:39

本当ですね。よく目を凝らして画像見たら奥の方から既に円形になっています。

最後部のカバー外側が角張って全体が箱型ボックスに見えてしまいました。

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/car-design/2024-diffuser-analysis-6/trackback/