2023年のF1は第3戦オーストラリアGPが終了しました。

テストから1カ月ぐらい経過しており、実走によって得られたデータや他チームのソリューションコピーによるアップデートのタイミングになっています。

4週空くスケジュールも絡み、急ぎ投入して実走データを得る意味合いもあるでしょう。

アルファタウリを中心に確認していきます。

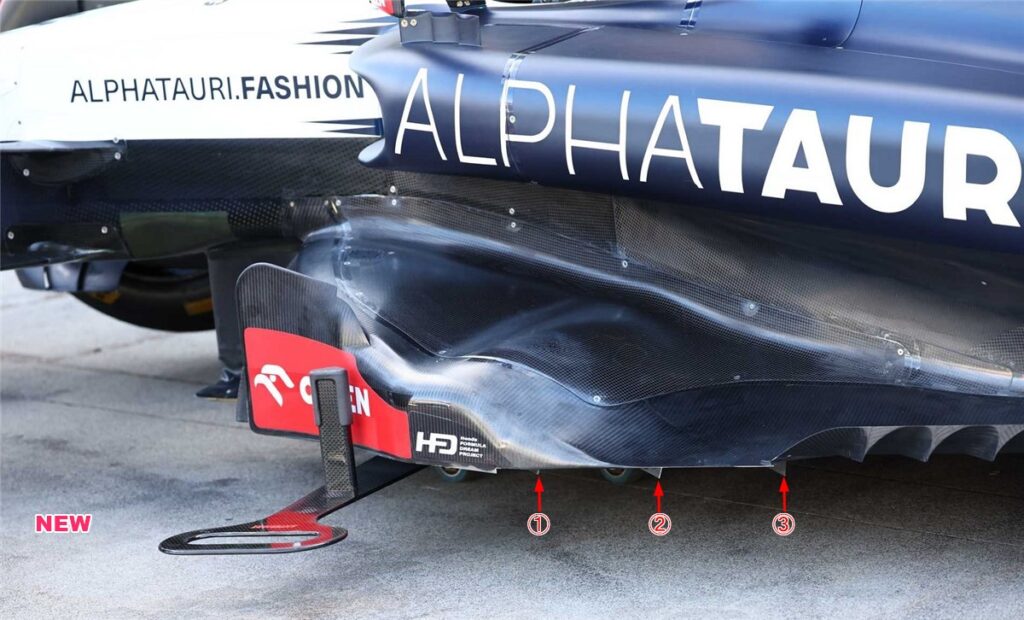

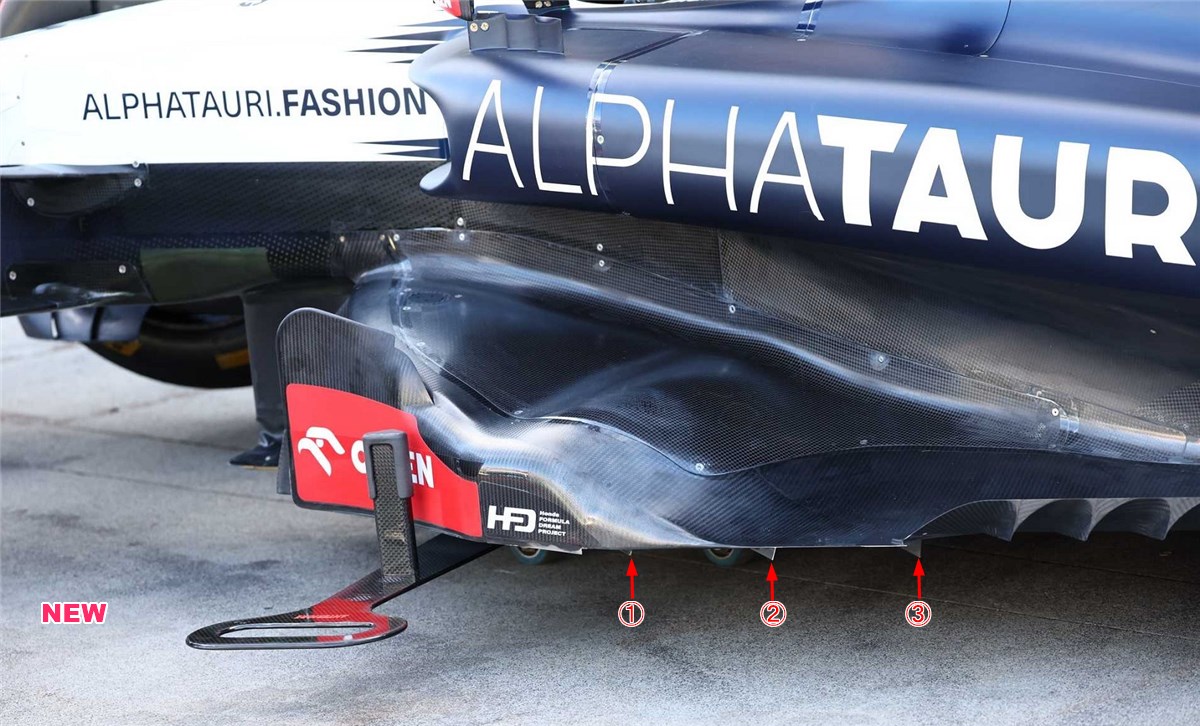

アルファタウリAT04のフロア

①から③フェンス出口の上面が曲線を描いていなかった旧型

新型ではフェンスの出口の上面が曲線で合流されている。

これにより出口と路面の間で発生する負圧が増加、上面からの流れが下がるだろう。

アウトウォッシュとダウンウォッシュ、そしてエッジウィングボルテックスが下がり、少しは安定するでしょう。

相変わらず一番後ろの③フェンスの出口が前すぎる、これではフェンス全体容量が少なく感度が高くなってしまう。

レッドブルのように③フェンスを長く、出口をもう少し後ろにすればトンネルからサイドに排出する流れを安定させられる。

フェンスエッジウィングの方が短く、内側へ行くほどフェンスが飛び出して長くなる配置もトップチームには見られない(逆なんですけど・・)

フロアの始まりであるフェンス、これを間違っているために全てがおかしくなる。

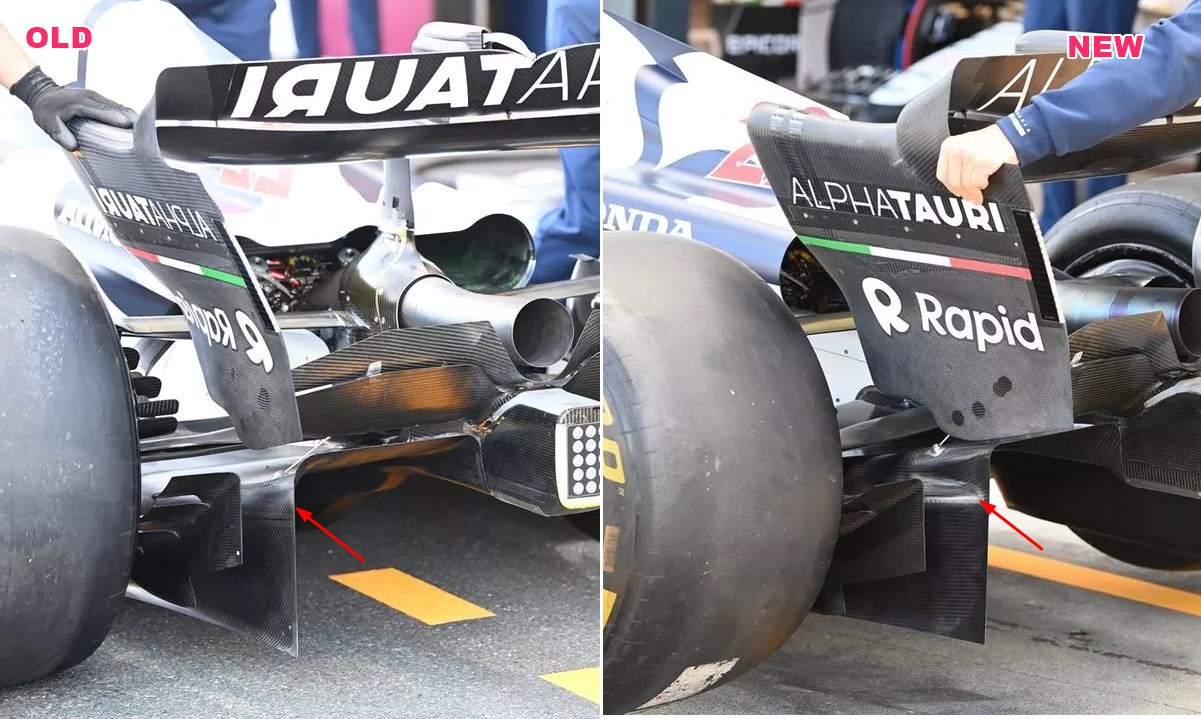

アルファタウリAT04のディフューザー

ディフューザーの上部角を内側へ、全体容量を減らしている。

この角の内側は流れが剥離しやすいポイントでもあり、レッドブルは極端に丸くしている。

アルファタウリAT04の雑感

フロアフェンス周りとディフューザーの変更を見てわかるのは、アルファタウリAT04はあらゆるところで気流の剥離が起きている事。

剥離すると言う事は、その部分を穴埋めするように大気が流れ込み乱流となり、それはドラッグとなる。

フロアフェンスの外側はその部分で完結するウィングのような空力パーツ、上下の流れを出口で綺麗に合流させる必要がある。

そうしなければダウンフォースは得られない、旧型にそんな意図は全く感じられない訳で・・・。

ただただ、流れの道筋を決定してデータだけで作ったような旧型フロアフェンスエッジウィング。

フロントタイヤ乱流を防ぐ長さや高さも足りない、フロントホイール下部にあるディフレクターと連動していない。

そもそも、フロア全体の流れとボディ形状が合っていない、フロアフェンス最終出口に合わせたサイドポッドのアンダーカット形状が必要です。

フェンス排出のアウトウォッシュにアンダーカットのアウト&ダウンウォッシュを融合させる。

それによってアウトウォッシュ効果が高まる。

フロアエッジ後半は特に何もしていない、メルセデスぐらいごちゃごちゃと頑張らないとフロアエッジエアロシールは機能しないだろう。

風洞変更は簡単な事じゃない、昨年からの失態はこれに全く対応出来ていない証拠です。

アルファロメオC43のノーズ

アルファロメオはノーズを最先端のフロントウィングまで伸ばした。

ノーズの下面の負圧を増加させダウンフォースを増加させる。

昨年から変わらず、異様なフロントウィング。

気流を一部一部決まった方向へ流したいのはわかるけど、それが機能しない状況に陥れば全てが狂う。

どのグループを見てもフロントウィングは割と素直な形状のマシンが安定して速い。

このような大きな盛り付けで気流を強引に下げている、フロントからの気流を設計段階で理解できていない事は明白です。

昨年後半から結果は下がる一方であり、小手先のアップデートではどうにもならない域に足を踏み入れてしまっている。

今年のC43はC42の基本部分を引き継いでいます。

フロアもほとんど変わっていないでしょう、2年目でいきなり大きく変えるのは難しいです。(95%新設計なアストンは例外)

コメント Comments

コメント一覧

フェラーリF640シリーズ がコメント

2023-04-08 02:26

昨年は全チーム中で最軽量だった(バラスト位置の自由度高い)アルファロメオも、2シーズン目は他チームが追従してきたので唯一のアドバンテージ無くなりましたね。

アルファタウリと共に下位グループでウィリアムズと争っていますね。

このグループの中に昨年までアストンマーチンも入っていましたが、いち早く脱出して上位グループに進出しているのは不思議な光景です。笑

がコメント

2023-04-08 11:30

なんでアストンは例外なんでしょうね?

ノリスやピアストリが言うように「アストンにできるなら僕たちにもできる」というのが第2の例外になるのか、そもそも例外ではないのか。

興味深いです。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-04-08 11:47

アストンは2022テストでダメだとわかり2023年マシンを作った。

翌年マシンのベースラインを決めるのは5月だと言う事、それまでに見切りを付けなければ次の年も間に合わない事になります。

リソースの振り分けも重要です。

既存マシンの改良に時間を割けば翌年マシンを新設計するなど到底不可能です。

がコメント

2023-04-08 13:17

・チームがローレンスを頂点とするワンマン運営であること

(メルセと違って彼がだめと判断したらスパっと切り替えられる)

・ローレンスがなりふり構わず結果を求めること

(速くなるならパクリでもなんでもいい。プライド?それで速くなるのかね?)

・ここ数年の大投資と人材確保が機能し始める時期であること

以上が上手く噛み合ったのかなぁと思ってる

がコメント

2023-04-08 13:07

タウリに流体力学、空力学の専門家はいないんですかね(^o^;)

ドラッグ多すぎなのにダウンフォースは少ないってあまりにもあまりにも…

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-04-08 13:13

いない訳ではないので・・・億単位ですよ開発費。

どこかで何かが狂っていて、どうにもならない状態でしょう。

風洞の変更50%⇒60%、そして相関関係の食い違い、風洞自体のCFDシミュレーションの不完全さなど、言えばキリがない。

2017の車幅アップ1800⇒2000mmであのRBですら3年間ズレが生じていた事実。

がコメント

2023-04-13 06:37

今回もエアロ関係の解説、ありがとうございます。楽しませてもらってます。

ところでアルファタウリの記事とか前回のスリットの記事で説明されているフロアエッジのエアロシールですが、それって風洞では確認できないものなのでしょうか。

ボディから離れたところの気流の話ですのでフロービズでは無理なんだろうなとは想像できますが、スモーク流して風洞実験すれば、風洞とCFD相関のズレ以前に、開発者の目でみてわかるのではないかと思いまして。実物大じゃないから無理なんですかね。それとも見えるけどCFDでの開発効率が風洞に比べて圧倒的に良いから、まずは風洞とCFDのズレを正すことがその後の開発にとって有利なのでしょうか。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-04-13 11:10

私たちが思いつくような実験は全て行っているので心配無用ですよ。

風洞で全て確認出来ますが、車速180km/hまでしか再現できません。

それ以上の速度は単純に掛け算にて数値を割り出します。

風洞には固有の癖があります、それを熟知していないと実際の圧力を知る事が困難になります。

ちょっとのズレが高速域では大きなズレになります。

速度の二乗で空力効果は高まる。

100km/hの時100N⇒200km/hで400N⇒300km/hで900N

ちょっとズレがこのように大きなズレになります。

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/car-design/2023-3-aus-update-alpha/trackback/