2022規定マシンの主役であるフロア、ベンチュリートンネルを使って負圧を最大化しようとするものです。

その起点となるフェンスには、達成しなければならない仕事がたくさんあります。

サイドへ曲げながら収縮による負圧の獲得、ディフューザーまで導く空気量の調整、トンネル内部ボルテックスの発生などです。

今回はフロアフェンスのソリューションを確認しましょう。

フロアフェンス

フロアフェンスはベンチュリートンネルフロアの始まる起点です。

フロア全体の空力に影響を与えます。

- フェンス上部は高い方がフロアに取り込む空気量が増加(全体的な負圧の増加)

- ビィブとフェンスの間隔が広いとトンネルへ導く空気量が増加(トンネルの負圧が増加)

- フェンスの曲率が高いと負圧と排出渦が増加

- フェンスの後端がサイドまで繋がっていると負圧と排出渦が増加

- トンネル側フェンスの形状でトンネル内部ボルテックスが変化

まだまだあるのですが、代表的なものは以上です。

もう一つ重大な側面は、

- 車高が低くなりフェンスと路面の距離が近づきすぎるとチョーク(ストール)する。

トンネルフロア後ろのキックポイントのストールばかり気に掛けていましたが、フェンス出口もストールすると言う事実があります。

序盤戦にバウンシングが酷かったマシンは前も後ろも交互にストールしていた事になる。

後半戦、フェラーリやメルセデスはリアが下がっているのにフロント側が上がる逆レーキになっていましたが、リアは対処できてもフェンスは上手く出来ていないのでしょう。

フェラーリはフェンスの容量を減らしていますが(フランスGPから)、それからレースペースの不安定さが露呈している。

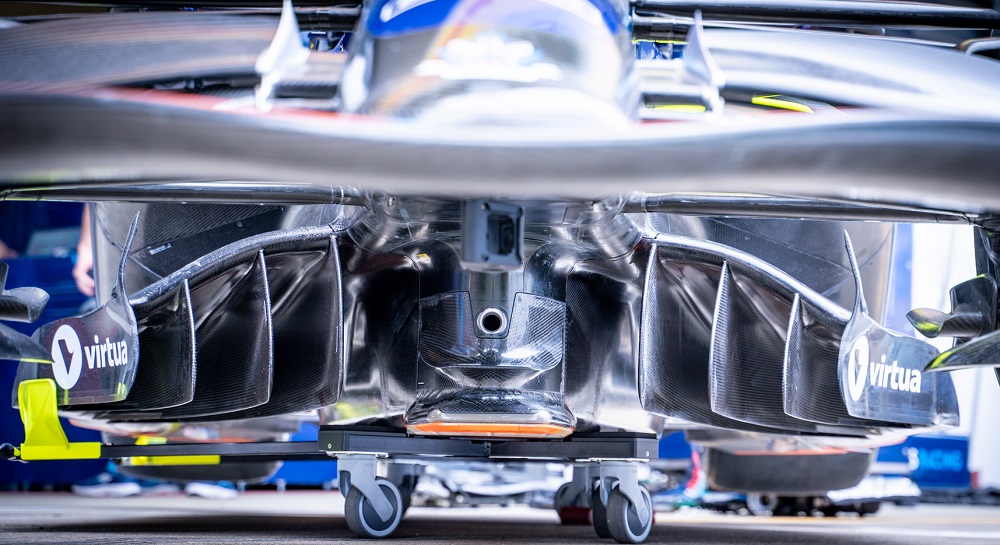

レッドブルとフェラーリのフロアフェンス

フェラーリはオーソドックスなフェンス形状で、3枚ともサイドまで繋がっています。

トンネル側フェンスは少し後方へ角度が付いて空気が逃げれるようになっています。

レッドブルはサイドへの曲率が小さい(縦幅が広い)、トンネル側フェンスは後方へ大きく角度が付いています。

その後端はサイドへ繋がる事無く、若干空間を開けて尖ったものになっており、ボルテックスを発生させるものと考えて間違いないでしょう。

よく見てもらうとわかるのですが、フェンスの後端=フェンスサイド部分はフェンスの方が低い位置にあり、路面に接触しても最終的に空気が逃げる空間を確保しています。

シルバーストンのコプスコーナーのレッドブルRB18です。(ボトムスピード約283km/h)

フロントフロアとフロアエッジは完全に路面と接触していますが、フェンス出口は空間が確保されています。

ヤスマリーナの高速ターン3、FP1でフェラーリやメルセデスが突然横にずれるように飛んでいました。

多分、フェンスのダウンフォースが関係していると睨んでいます。

アルファタウリのフロアフェンス

フェラーリよりもオーソドックスなアルファタウリのフロアフェンス。

曲率が高く、路面に近い部分は後方へ角度が付いていない。

これはアップデート前ですが、それ以降もマシンが良くなったような印象は無かった。

見た目通り、規定通りに当てはめて作ったようなもの、mm単位で変わるF1の世界では微妙な変更が出来なければ遅くなっていくのみ。

コンスト9位は必然なのです。

まとめ

今回のフロアフェンス、前回のフロントウィング&ノーズのようにこれが良いとはまだ言えません。

初めてF1に誕生した(フォーミュラーカー自体で初!)新たな空力開発ポイントです。

但し、レッドブルとフェラーリを大きな目線で比較するとそのコンセプトが見えてきます。

フェンスの曲率が高く、空気の逃げ場が少なく、高い収縮率があるフェラーリは最大負圧が多く、発生速度も早くなります。

レッドブルはその逆ですが安定していると言えます。

タイヤの設置面積を増加させるために、マシンを前後左右に動かして走るレッドブルRB18。

燃料量やタイヤの状態に対して、柔軟性のあるものが有用と言える現状です。

コメント Comments

コメント一覧

じゅんた がコメント

2022-12-11 16:26

正直、フロアフェンスを見てもイマイチこれだからこうだ!ってのまでは良くわからない(笑)

しかし、レッドブルのフェンスが特殊な形状をしており、ストールしても?させない?逃がしがあるのは判りました。

これが、噂になっていた、わざとストールさせてる。って奴ですかね?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-12-11 16:47

うーん、フェンスはストールしてはいけません。

ドラッグが減る訳では無いし、フロアの起点であり、マシンの中心です。

ディフィーザーの中央部(フロアのフラットライン)から上がる気流を弱める事で、リアウィングで上がる気流と合流しにくくする。

海外ジャーナリストの話では分断と言う言葉を使っていますね。

じゅんた がコメント

2022-12-11 23:06

>ディフィーザーの中央部(フロアのフラットライン)から上がる気流を弱める事で、リアウィングで上がる気流と合流しにくくする。

これって意味があるんですかね?

だって既にマシン最後部から離れた場所で合流する気流だと思うので、マシンに影響するんですかね?

ディフューザー中央部の吸い上げ効果が強過ぎると、リアウイングで上げる気流まで吸い上げてしまう?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-12-11 00:16

ディフィーザーの効果を高める為に、リアウィングでサポートする。

サポート範囲外になれば・・・ディフィーザーの上昇気流は弱まります。

雨で走行するレッドブルの後方水煙は他のマシンに比べて低いです。

ドラッグ削減の大原則は、マシン後方にある負圧を減らす事です。

離れたらすぐに影響が無くなる???それはおかしな話ですよ。

トウが5秒後方から効き出す、2秒後方から強くなる、と言う事は走っているマシンに影響を与えるエネルギー変位は100m以上も引きずっている事になります。

前のマシンが既にドラッグとしてエネルギーを奪っているから、後ろのマシンはドラッグのエネルギーが減るんですよ。

表面の圧力変動しかマシンに影響しないと考えてませんか?間違いです。マシンが起こした空気の動き全てです。

空気はコースに置いてあるエネルギー、マシンがその空気を押し退ける事でエネルギーを奪います。

1コメンター がコメント

2022-12-11 08:01

“マシン全体が起こした空気の動き全て”

その環境下の全体=凡ゆる事象を総体的にみて考察する。何事の考え方にも当てはまる素晴らしい格言ともいえそうです。

Q.1ドラッグ削減の大原則は、マシン後方にある負圧を減らす事

これについて、負圧を減らす部分は具体的には、例えばマシン後方の大気の圧力分布的にみると、どの部分が減少すればいいのですか?、または、全体的にですか?

正圧 (陽圧) : 圧力=空気密度が高い状態 Higher↑ ≒ Slower air

負圧 (陰圧) : 圧力=空気密度が低い状態 Lower↓ ≒ Faster air

空気は圧力の高い方から → 低い方へ流れる。

Q. 2 2023シーズン規制、(リア) ライドハイトがプラス15MM は、順当に事が進めばサスペンションの減衰構造をナチュラルな機械的構造により可動させなくてはならないレギュレーション条件下を含め、ハイ・レーキ・コンセプト知見のある Red Bullに優位性がありませんか ?

例えば、プラス15mmにより、おそらく、レーキ角度、車体の前方から後方にかけて掬い角度がつくとすれば、リア・ライドハイトがバーチカルラインで上下変動すると云われるRed Bull コンセプトの様に、車体の総体的 DRS 化がなされていないと、少なくとも高速域やストレート・ラインにおいて、前面投影分の不利益な陽圧分の増加が予想されるのでは?。なお、プラス掬い角分のハイ・レーキ車体は、理論上その分増した抵抗値を Power unit のパワーが補わないといけないと、例の Aero-dynamix “Rake Angle On F1 Car” に記載されてありました。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-12-11 11:19

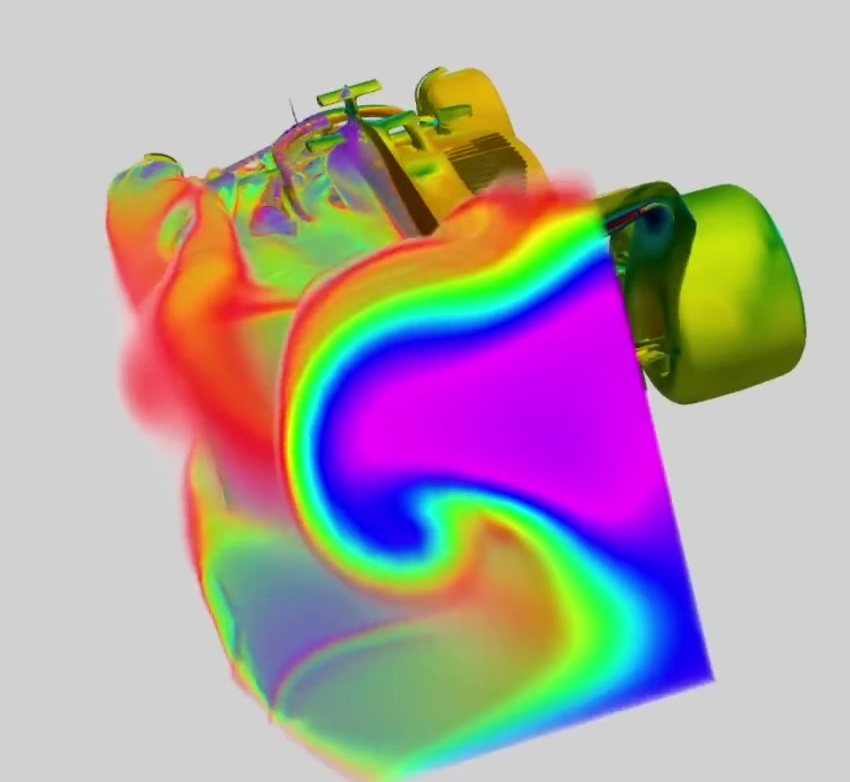

Q1.元F1エンジニアのCFDです。

https://youtu.be/5a4sBF3s0UI

この動画で使われているCFDは信頼性が高く、2022マシンを理解する為に最高の教材です。

多くのCFDは表面的な圧力分布ばかりですが、この動画では空間や路面の圧力分布がわかるものがあります。

コマ送りにするなどして勉強しましょう。

後方にある負圧の塊り、ディフューザー+リアウィング下面で発生した負圧の合流体です。

これを低くする事が出来ているのがレッドブルです。

Q2.レッドブルは現在もフロアエッジシールがナンバー1であるため、2023規定でも今の状態を上乗せすればOKです。

ボトミングの観点から考えれば、フロアの中央はZ=0+スキッド10mmで同一であるため車高を上げる事には変わりありません。

フロアの負圧は減るので、表面的な高圧を増加させてダウンフォースを稼ぐ必要もでてくるでしょう。

じゅんた がコメント

2022-12-11 09:20

なるほど。

そりゃそうですね。

私の考えが、何ともお粗末な考えでした

失礼しました。

いつもご教示ありがとうございます。

がコメント

2022-12-12 01:10

jinさんが面白い話をしているけど、足回りしか改造していない箱車でもスリップに入られると単体で走っているよりもストレートエンドでスピード出ます、多分前の車の後ろに車が入ることによって前の車のドラッグが減っているんだと思います。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-12-12 01:22

空力開発されていない箱車だからこそ後ろの負圧が多い、その負圧の位置を後ろの車が埋める事で、自分の後方負圧が無くなりドラッグが減る。

、、面白いですね。

がコメント

2022-12-15 08:06

スリップ着かれると前の車も影響ありで合ってたみたいですね。

箱者だと車の後ろに巻き込む分が後ろの車に行って加速しましたが、F1位の空力マシンだと後ろに付かれると抜けが悪くなってダウンフォース減ったりしないのかな?

もしできるならラインを塞ぐバトル以外もいろいろあって面白そうですね。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-12-18 12:55

フォーミュラカーの場合、ディフューザーで負圧は上がっているので、低いフロントウィングが入っても効果は少ないです。

表面上の正圧も大きいので、負圧が少し減ったぐらいでは挙動を乱すまでには至りません。

1コメンター がコメント

2022-12-15 10:12

丁寧な回答ありがとうございます。m(..)m

Jin氏の回答を参考に “Aero analysis for F1 2022 based on CFD result” の Rear wing 編もみました。オーバーテイク促進のための2022レギュレーションによる リア・ウイングのアッパー・エンドプレート形状を無くすことによる空気の流れの変化 (2022は主にUp wash : 上方へ押し流しを促進+車体後方外側からより内化し後方車への干渉を軽減)、また、RB18 がコース特性に応じた Beam wings の形状や角度変化によるアップ・ウォッシュ調整により、ディフューザーとの協調 (流速の速遅と膨張率) で車体 DWF を調整するイメージ的に少しわかりました。

2022 Zero-pod of Mercedes の車体側面の気流は、当然、抵抗が少なくスムーズでありライドハイトをより低くしてもディフューザーからのアップ・ウォッシュ促進効果が高く車体DWFも強い (私論, 非 Hydraulic 油圧ダンパー系ではない メカニカル式サスペンションの課題もある?)。この方向性が Porpoising 現象に強く影響していたのではとのこと。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-12-11 00:48

空力の基本的な考え方

・空気はコース上に置いてあるもの、何もしなければ±0

・空気がマシンに向かってくるものでは無く、マシンが空気に当たっていく。

・空気はエネルギー体、エンジンで燃やしたり、呼吸する事で人間は生きている。

・マシンによって動かされた空気には圧力(エネルギー)の変化が起こる。

・圧力の差が出来た空気はそれを元に戻そうとする、その時に発生するエネルギー変位がマシンに影響を及ぼす。

がコメント

2022-12-11 03:21

複雑な形になっていれば良いというものじゃないんでしょうけど、アルファタウリのシンプル過ぎで何の工夫も見られないフロアを見ると下位チームだという事を踏まえてもついがっかりしてしまいますね

トスト代表は予算超過するかもしれないから開発ペースを落としたとコメントしてますが、一体どこにそんなにお金を掛けたのか…

遅い車だとドライバーも無理するからミスも起こりがちですし、来年のAT04は角田君の為にももっと良いマシンになることを願ってます

がコメント

2022-12-12 22:54

>一体どこにそんなにお金を掛けたのか…

メシに決まってるじゃないか(真顔)

がコメント

2022-12-13 23:44

レッドブルから購入したパーツが高かったと言ってましたね。

例年のように1年落ちじゃなくて最新のパーツだから、ディスカウントもなくパーツ自体も熟れていないから調和させるのが難しかったと。

がコメント

2022-12-11 03:59

グラウンドエフェクトカーになってもレーキを付ける(フロントよりもリヤの高さを持ち上げて尻上がり状態にする)やり方は定着しましたね?笑

場合によっては逆レーキ(フロントの高さをリヤより持ち上げて前上がりにした状態)や全くのフラット(フロントとリヤが平行でニュートラル状態)を適材適所で使い分ける?

1994年頃の完全フラットボトムマシンまでレーキを付けると言う考え方は全く想像もしていませんでした?

初めてレーキを付けたのが1995年ウィリアムズFW17だそうですね?

改めてレッドブルマシンRBシリーズの先見性には感心させられます。

がコメント

2022-12-11 11:44

AT04はコンセプト変えるから速くなるよ!(いなくなるガスリー談)

これはどう読むべきなのか….

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-12-11 12:17

そんな何もわからないゴシップはY氏に任せておけばいい。

真似して速くなったのを忘れたのかATよ、真似する事もできないのかATよ。

現物みてから判断しましょう。

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/car-design/2022-required-solution-floor-fence/trackback/