レッドブルRB18は本当に面白いマシンです。

2022シーズンは現時点で7戦中5勝している事からも、予選で速い事とレースでの安定性において疑う余地のないマシンでしょう。

フロントサスペンションはプルロッドを採用した事とアッパーアームの後ろが異様に下がった位置にある事が、マニアの間で話題になっています。

今回はそのアッパーアームについて考察していきます。

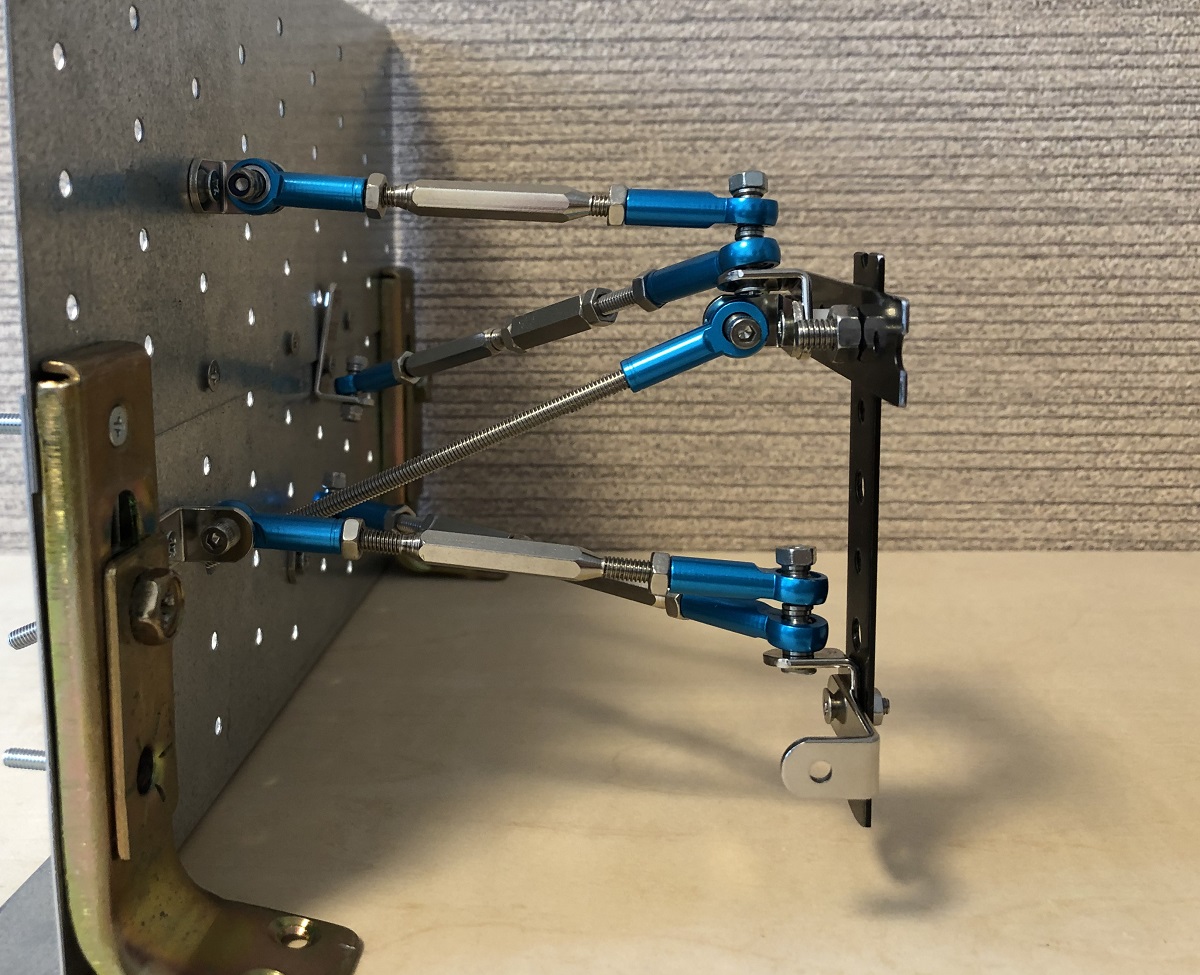

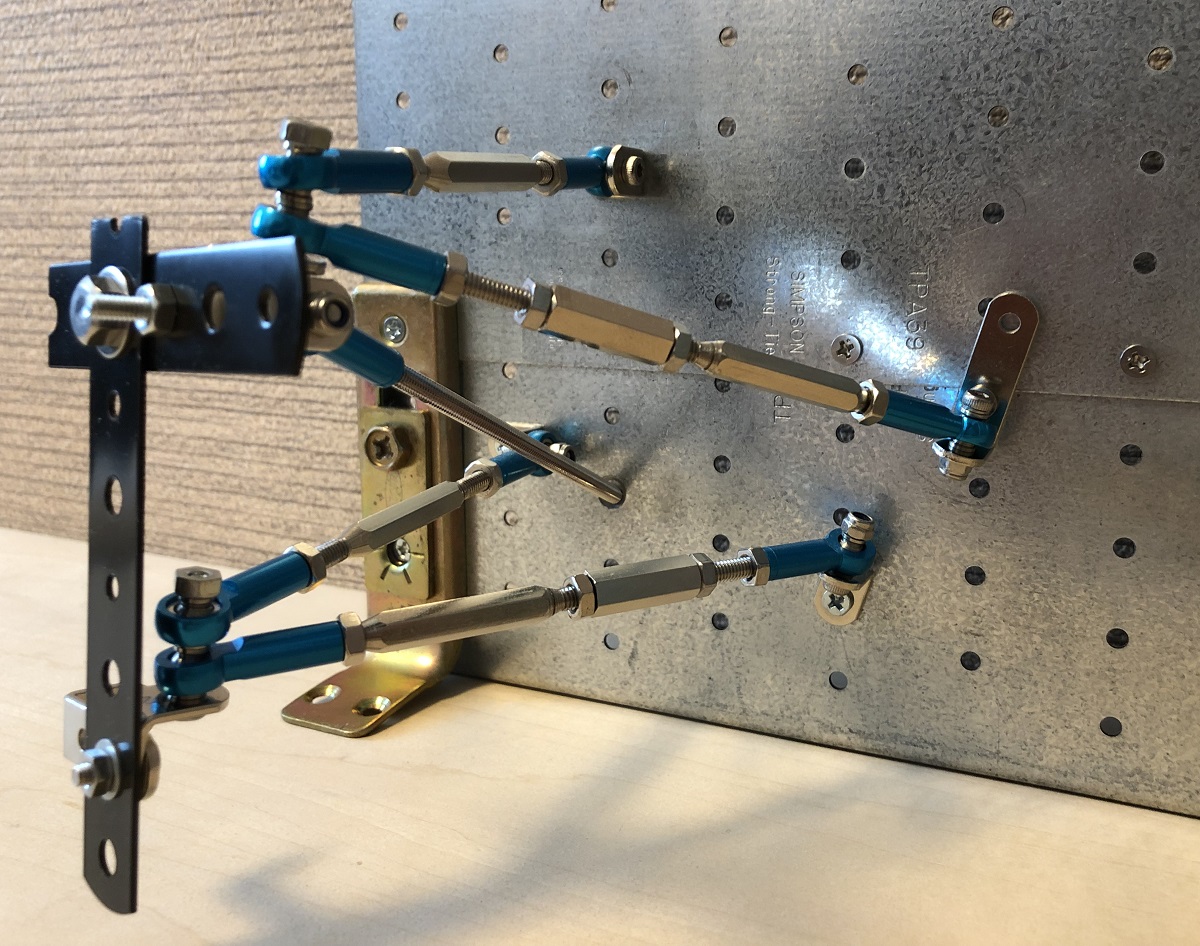

レッドブルRB18のフロントサスペンションモデル

フロントサスペンションの動きを理解する為にモデルを作りました。

家にあった金具とホームセンターで買った金具、そしてRCパーツのサスペンションアームを組み合わせて作っています。

これを稼働させた動画です。

上下のアームがハブ(アップライト)に繋がるピボットポイントを結んだ線がキャスター角となります。

サスペンションアームが上に動くとキャスター角が増加する事がわかると思います。

キャスター角が増加すると起こる事

キャスター角が増加すると何が起こるのか?主なものを箇条書きにします。

- 直進安定性の増加

- 路面から伝わる上下方向の力が減少

- ステアリング操作時にキャンバー角が増加(アウト側)

主に高速走行時にメリットがある事ばかりです。

F1の場合、車高が下がるのは速度域によって変わります。

ダウンフォースの荷重増加によってピッチング(ヒーブ)サスペンションが縮む事によって下がります。

ブレーキングによる荷重移動でフロントサスペンションが縮むのは、ほんの少しであってほとんど動きません。

また、レッドブルRB18は低速走行時と高速走行時のフロント車高変化が一番少ないマシンです。

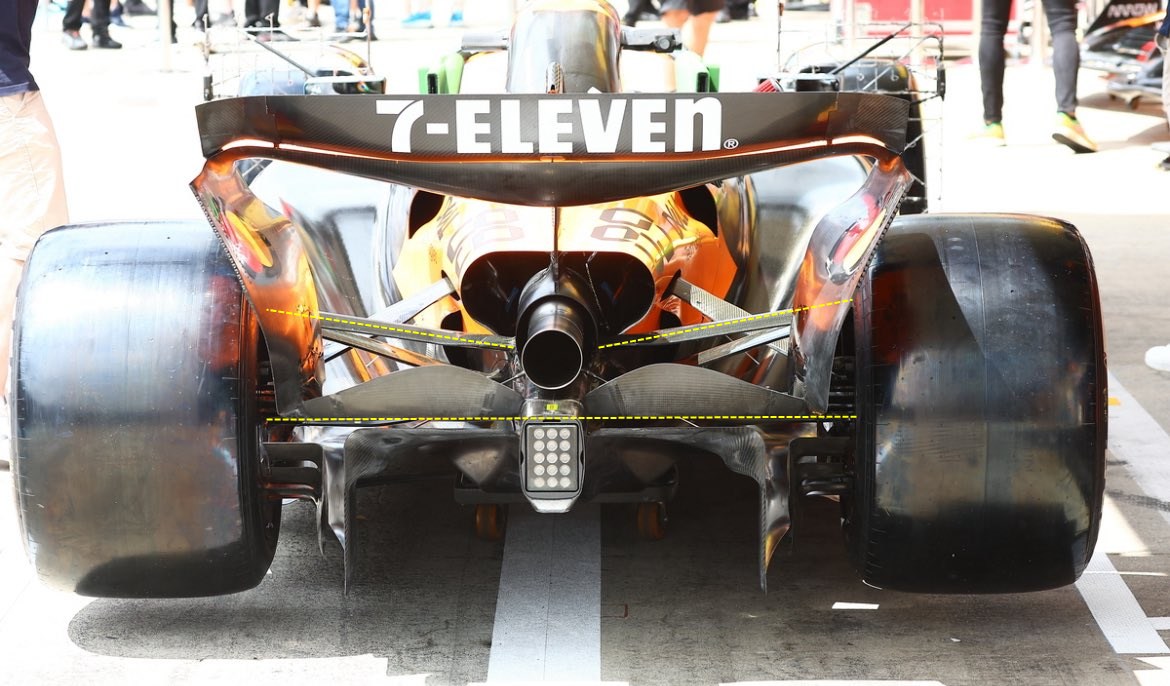

レッドブルRB18のフロントの姿勢

レッドブルはフロントを常に下げた位置で走行しています。

静止状態になるピットイン時やダウンフォースが減少する低速走行時で、他のマシンよりもフロントフロアと路面との距離が圧倒的に少ないです。

高速域ではフロントフロアを擦る事が多くなります。

マイアミやモナコでの走行を見るとバンプ(両輪)を越えた後、フェラーリよりもフロントが跳ねるような動きが多かったです。

全体的な印象は硬いのですが、縁石はしっかりと使えて安定していました。

なぜなんだ?

ここからは思いっきり仮説です。

縁石を使うイン側はサスペンションアームが上がりキャスター角が増加、アウト側はロール制御によってサスペンションアームが下がりキャスター角が減少します。

キャスター角が増加するイン側は上下方向の力が減少するので、縁石からの衝撃を緩和する事が出来ます。

加えて、斜めに動くアッパーアームに付いているプルロッドによって、その衝撃緩和性は高まると考えられます。

アウト側はキャスター角の減少によって、路面への力の伝わり方が増加する。

モナコのシケインで縁石を使う時、左右のフロントタイヤが交互に上下動している様子が一際大きく見えました。

目を疑うようなバタつき感なのですが、マシン自体はブレないんですよね。

フェラーリは片方づつのフロントタイヤが縁石を吸収するような動きなので、レッドブルの動きはとても奇妙な感覚に陥りました。

まぁでも、昨年もそんな感じの動きだったなぁ。

アッパーアーム後ろの下方取付のメリットは?

ダウンフォースが増加する高速走行時は、左右のフロントサスペンションアームが上がりキャスター角が増加する。

直進安定性の増加、路面のバンプの影響を減少させる。

高速コーナーでステアリングを切った時は、キャスター角の増加によってアウト側キャンバー角が増加、これによってコーナリングの安定性が高まる。

バンプや縁石を乗り越える時の衝撃緩和性が高い、斜め上に動くアッパーアームに取り付けられたプルロッドによって、その緩和性は高まると思われる。

これによりサスペンション全体の稼働を最小限に留める事で、フロント車高を下げるセッティングを他チームより攻める事が出来る。(結果的には硬くて跳ねるような動き)

他チームよりフロントの上下動が少なく出来ると考えられる。

実際のところ、このサスペンションのせいなのか?フロントダウンフォースが足りないのか?

ターンイン時のアンダーステア傾向が強めなマシンです。

もしかして、単純に空力を優先した可能性も否定できません。

今年のマシンは如何にしてフロントウィングで跳ね上がる空気を減らし、尚且つ綺麗に下げるのかがポイントです。

この位置にあるサスペンションアームは、空気の流れをサイドポッド下側へ大きく下げる事が出来ます。

ニューウェイ先生の事ですから、空力が本命なのかもしれないし、そんな中でもデメリットを最小限に抑えるアッパーアームの稼働なのかもしれない。

番外編:アルファロメオC42のフロントサスペンションアーム

アームの配置だけはレッドブルにそっくりなアルファロメオです。

全然違う2チームが、フロントもリアもアームの配置が似ている。

フロントに関しては空力優先の可能性が高まるかな~?!

まとめ

F1チームが使うサスペンションは、マシンの心臓ともいえる究極のパーツです。

どんなに素晴らしい空力とパワーがあっても路面に伝える事が出来なければ意味はありません。

また、門外不出のものであり完全に動きを理解する事は不可能なものです。

考察すればするほどわからなくなっていく、そんなレッドブルRB18なのです。

追記:私のF1サスペンションの考え方を書いておきます。

路面側から受ける力と車体側から受ける力を分けて考えます。

- 路面側:路面の凹凸、バンプ、縁石、起伏(縦G)

- 車体側:ダウンフォース(縦G)、荷重移動(縦G)、遠心力(横G)

F1のサスペンションはこれら一つ一つに対応する機構が存在します。

- 路面の凹凸⇒トーションバー+ダンパー

- バンプ(片輪)、縁石⇒トーションバー+ダンパー+ヒーブサス(片方からもう片方へ力を逃がす)+ロールダンパー

- 起伏⇒ヒーブサス(左右の力の合計で縮む)+ヒーブダンパー

- ダウンフォース、荷重移動⇒ヒーブサス(左右の力の合計で縮む)+ヒーブダンパー

- 遠心力⇒アンチロールバー+ロールダンパー

主な役割はこんな感じです。

Grazie a @ScarbsTech eccola la definizione di ogni elemento visibile dalla foto della #Haas immortalata da

📸 @Alessio_DeMarco #TechF1 #MonacoGP https://t.co/C0cWUOqLmq pic.twitter.com/85x4FNaq2l— Sala Stampa Racing (@SalaStampRacing) May 30, 2022

トーションバーは先端と後端がフリー回転するようになっていて、そこに左右リンクのダンパーなどが付きます。

基本的に路面側からの力に対してのみトーションバーに捻りが発生するように出来ています。

今年はロッカーを経由してこれらの回転運動をすべてトーションバーに繋げなければなりません。

(昨年のリアの油圧ヒーブサスペンションはトーションバーを捻る事が一切ありませんでした。)

ロッカーを付ける位置によって、それぞれのトーションバーに対する力の伝達度合いが変わります。

コメント Comments

コメント一覧

917K がコメント

2022-06-04 11:11

RCカーの部品ですか!これは分かりやすいです。

ニューウェイさんは頭のなかで軌跡がわかるのでしょうね。

RB18の回頭性が悪いのは、このキャスター変化(ターンインで増加)が影響しているのでしょうか。バイクで考えると、大昔流行ったチョッパー(イージーライダー)は曲がることを考えていなかったような…。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-04 12:15

説明している通り、低速域では普通です。

但し、どうしてもサスペンションの素性が力を後ろに逃がす方向性になっているのが関係するかもです。

ま、それで速いんだから正解なのでしょう。

がコメント

2022-06-04 12:24

ブレーキングの荷重移動でサスが沈んだ状態で曲がろうとするとアンダー傾向になる?

去年までのマシンと違ってドッカンブレーキで急旋回するドライビングスタイルには向いていないのかもしれませんね

タッペンとペレスの適応度合いの差はこのフロントサスに起因しているのかも

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-08 01:19

ブレーキングの荷重移動モーメントは、加速度によって決まります。

ブレーキングによる最大Gは6ぐらいですが、低速ターンでステアリング操作するときのGは大体2Gから始まります。

今年のサスペンションはピッチングモーメントを溜めるヒステリシスが禁止になったため、加速度が減るとヒーブサスペンションは元に戻り車高が上がってしまうんです。

加えて低速ターンではダウンフォースも減っているのでヒーブサスは絶対に元に戻ります。

車高が上がるとフロントウィングが路面から離れる、フロントフロアが路面から離れるのでダウンフォースは更に減ります。

だから、アンダー傾向になってしまう。

それを嫌うレッドブルは静止の設定から低めです。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-08 10:06

なぜフェラーリはフロントダウンフォースが強いのかと言うと、フロントウィングの全体の前後長が短くて、かなり前のポイントで空気を跳ね上げます。

フロントタイヤからより離れた地点にダウンフォース発生中心位置があるので、てこの原理によってタイヤへ伝える荷重が多くなります。

ウィング全体の投影面積がレッドブルよりも若干多い、低速でそのような素性を持っている為、高速でもその素性は変わりません。

す~さん がコメント

2022-06-04 12:32

アームの配置は空力もありますが、前後スイングアームの概念もあると思います。

スイングアームは、ロールセンターの仮想サスペンションアームです。

横から見たら、アームのピボットがスイングアームの付け根に向かっている感じです。

ただ、リヤがそう配置されているかは分かりません。

がコメント

2022-06-04 12:41

Jinさんの考察には頭が下がります。

ブレーキング時や地面からの応力でのサスの動きについて合点がいきました。

やはり車高を一定にだったのですね。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-05 23:36

フロントは空力の起点なので、上下動を最小限にしたい、でも今年のHysteresisが禁止になったサスペンションでは難しい。

それを実現する為のものでしょうね。

メルセデスが苦労しているのは、フロントの上下動を制御できない事も大きく関係します。

イナーターと油圧ばね要素を失った影響は計り知れないです。

ハイドロニューマチックのハイブリッド抜き がコメント

2022-06-04 12:52

ニュウェーイ氏は、3次元CADを使わないでドラフターでフリーハンドによる立体幾何学的軌跡を描いたのですか?

またはサスペンションシステムの助手が存在する?

古代ギリシャ数学者アルキメデスが砂場で棒っ切れ使って数学の方程式を解いているみたいな?

ブラバムBT系やマクラーレンMP4/4、MP4/5でプルロッドサスペンションを使ったゴードン・マレー氏でも当時まだ発想していなかった作動システム?

マスダンパー がコメント

2022-06-05 18:34

ついにここまでやったかjinさん笑

jinさんの考察に付け足すと、これにプラスしてステアリングを切った時は普通は外側のタイヤはホイルベースが伸びる傾向になるはずなんですが、このレイアウトだと通常よりホイルベースが伸びにくくなる傾向になりますよね。

これを記憶を頼りに考察しますと、傾向としてステアリングレスポンスが鈍感になりアンダー傾向になるかと思います。

ん?あれ?原因発見?笑

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-05 22:25

書いたら問題解決はデフォですね(笑)

空間把握能力が無いので作るしかなかったです。

作って動かしていると色々な事がわかりましたね。

次はトーションバーの付け根をフリー回転させるところを・・・無理だw

がコメント

2022-06-05 03:05

それを補うリアアクスルの角度でしょうかね?

たけひろ がコメント

2022-06-05 22:11

アンチロールバーの仕組みはイン側が持ち上がったらアウト側も持ち上げてロールを減らすんですよ。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-05 22:47

アンチロール機構、「バー」とは一言も書いてないのだけど、勘違いされる方が多いのでアンチは消します。

ロール制御にしました。

バーの説明はそれでいいでしょう、サードダンパー経由で車体をロールさせない、サスペンションの動きもアンチロール機構ですよ。

F1だとこのあたりの動きと一般的な概要が変わるんですよね、理解できない事が多くなってしまう。

1コメンター がコメント

2022-06-05 06:20

海外F1メジャー・チャンネルでは、Anti-roll bar = +Damper 減衰器セットの概念で解説されているものがあります。

また、私的には、正確なのかは不明ですが、近年のある程度の市販-乗用車であれば、アンチロールバーといえばコーナリング時の車体や車軸間のたわみや微振動を吸収しながら軽減させる為に捻れ作用による減衰を利用したようなダンパーセットという印象を既にもっていました。

がコメント

2022-06-05 23:03

ワシェが確か足回りの専門家?だったような

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-05 23:15

元々はミシュラン、2006からザウバー、2013からレッドブル

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Wach%C3%A9

可夢偉を支えてたのはキーとワシュなのか。

がコメント

2022-06-05 00:02

一般視聴者(読者)としてはぜひ津川さんと対談してもらいたくなるほど素晴らしい考察力ですしモタスポ管理人さんと津川がお話したら1日じゃ語りきれなさそう(笑)

ってのはさておきレッドブルが行ってるジオメトリ制御はもはやマルチリンクサスの領域に達していますね

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-05 00:17

フロントはまだわかりやすい方です。

ステアリング軸があるので簡素な動きになります。

リアはもう知らない(笑)

https://car.motor-fan.jp/tech/10019820

1コメンター がコメント

2022-06-05 08:01

「特に Max Verstappen選手の駆るRB18のステア特性」

Max選手が駆るRB18、ターンイーン時のアンダー・ステア傾向↑なのではについては、’20 前半 RB16B の回頭性がレスポンスが良い意味でSnappy (ヨー角加速度が高くクイックなレスホンンス?) ではあるが、低速域でグリップがSnap (突然途切れる) してしまうといわれていました。そして、それらが改善されていき特に競争性が僅差になった ’21シーズン Merce W12 × 2台 vs Max選手×1台的なタイトル争いにて(Checo選手のサポートも数回あった)、特徴的にみられた問題点がレースでのタイヤ耐久性にRBが労するであった印象です。このため、タイヤ4輪全ての耐久性を考慮したマイルドなバランス並びに Race=ポイント > QF を考慮したシャシー開発 及び セッテインの可能性もあるのではと思います。また、グラントエフェクト・カー特性と18inchホイール & タイヤ扁平率の低下によるコーナリング時のタイヤ変形具合によるクリップや熱入れやその維持などもの影響の可能性は?

そして、’22シーズン規制に対応したRB18 ∠レーキ角減少による影響の可能性ですが、’21シーズン、Pre-Testing 直後に ロー・レーキ角 Merce or Aston の競争性の低下が新規’21規制によるハイレーキ以外を狙ったものではないかという誤報があった時の The race 寄稿では…

“ F1カーは, 低速でアンダーステア, 高速でオーバーステアを望む. 高速で十分な安定性を維持するには, アンダーステア対策設定を組込む必要がある. しかし, これは低速アンダーステアを増加させる. これの補正は, 車体の気圧の中心 (おそらくVenturi効果の狭窄部で生ずLow圧 = High速度 化 現象のこと) を低速で前進させることで, これはハイレーキ車では自然に起こる. ∠レーキ角は速度が低下すると増加し, その際, 前ウイング&フロア前縁が地面に近づき, 攻撃的な角度になり自然な低速アンダーステアを補うのに役立つ. そのため, 重要なコーナー間の速度差 (高速コーナー → 低速コーナー間) が大きいトラックは, ハイレーキ車の方が有利になる。という内容の記事がありました。この RBカー ∠レーキ角↓も何らかコーナリング時のハンドリング特性に影響があるのかもしれません。

じゅんた がコメント

2022-06-06 02:32

Jinさん

これはもう、クラウドファンディングで資金集めて、レッドブルの変態的サスペンション解析やりましょう(笑)

私も宣伝に協力します。

あっ少しばかりですが、少ない小遣いから寄付もします(笑)

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-06 07:36

そんな無駄金は使えません。

解明したところで、メリットが無いですもん。

そういう風に動くって理解出来れば良いのです。

まずは、市販車や下位フォーミュラのサスペンション知識を捨てる事がもっとも重要です。

この二つは基本的に1つのサスペンションで全てに対応しようとするものです。

その動き方をF1には使えません。

がコメント

2022-06-07 22:40

トーションバースプリングについて素朴な質問です。

トーションバーは捻る事でスプリング効果発生しますが

左右タイヤを支えるサスペンションは対称シンメトリーになっているので、トーションバーを捻る方向は正面から向かって左側タイヤは時計周り(右周り)右側タイヤは反時計周り(左周り)になりますよね?

よってトーションバーを左右逆に組み込む事は出来ないと思うのですが?(螺旋状のコイルスプリングだと左右関係無く組み込める)

プッシュロッド式(押し込んで圧縮)プルロッド式(引っ張って圧縮)でも左右方向は同じかと?

後もう1つトーションバーの両端についてですが、

片方を固定にして、もう片方を捻りますが、

両端を共に捻ると言う使い方も有るのですね?

イメージ的には雑巾を両手で絞る?って感じ。

またトーションバーも軽量化のために中空になっていますね。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-07 23:07

F1マシンとは?で紹介した動画にトーションバーを捻らずに左右を交互に上下させる機構がイメージされています。

0.25倍速で何度も見ればわかります。

対してトーションバーを捻る時のポイントは、右を捻りたいなら左は路面に固定されていると考えれるかです。

また、どういう構造にすればそうなるのか正確にはわかりませんが、路面方向からの入力に対してだけトーションバーを捻る為の動作が起こります。

その時だけロッドのロッカーとトーションバーの最奥が固定され捻りが生じます。

何度も言いますが、シャシーとサスペンションが常に繋がっている一般車や下位フォーミュラーカーの動きを頭から除外しなければ、F1サスペンションの動きは到底理解できません。

がコメント

2022-06-10 06:05

レッドブルの上下アームが共に後ろ下がりになっているフロントサスペンションは、やはり空力上の要請ではないでしょうか?

少なくともRB13から、角度の差はあれどこういう後ろ下がりレイアウトになっていたと記憶しています。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2022-06-10 06:15

そうですね。F1マシンは大体このような配置です。

レッドブルとアルファロメオが極端に攻めてる。

そしてロッド配置が違う2チームです。

空力最優先の可能性が高くなります。

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/redbull/redbull-rb18-front-sus-b/trackback/