2021年スペインGP決勝、フェルスタッペンの後ろを何周にもわたって走行したハミルトンが意味深げな発言をした。

レッドブルRB16Bのリアウィングが、ストレートで大きく後ろに倒れていると言うのだ。

え!知らなかったのか?

いや、メルセデスは知っていながら、今年はきつい勝負になるからと揺さぶりをかけてきたね。シーズン中にレギュレーション変更できるほどの政治力・・・。

ウィング幅が拡大された2019年から、かなり見えるようになっていた。柔軟性は絶対に必要な事で、F1マシンは全体が常にたわむ事で、風圧によって破壊されないようになっている。

問題は、荷重負荷テストの数値があまりにも低い事、FIAは2021年6月15日よりその内容を変更します。

ウィングは変形する(たわむ)!

F1マシンで大きなダウンフォースを発生するウィング。

空気の流れを変化させる事で、上面に高圧ゾーン、下面の低圧ゾーンを作り出し、力の向きを上から下へ発生させて、マイナスリフト(ダウンフォース)を作る。

300km/hの風圧で発生するダウンフォース量は、3,000~4,000N・mなどと言われる大きな数字、変形しなければ簡単に破損してしまう。

レギュレーションでは固定されていなければならない、となっているが変形許容範囲が存在します。

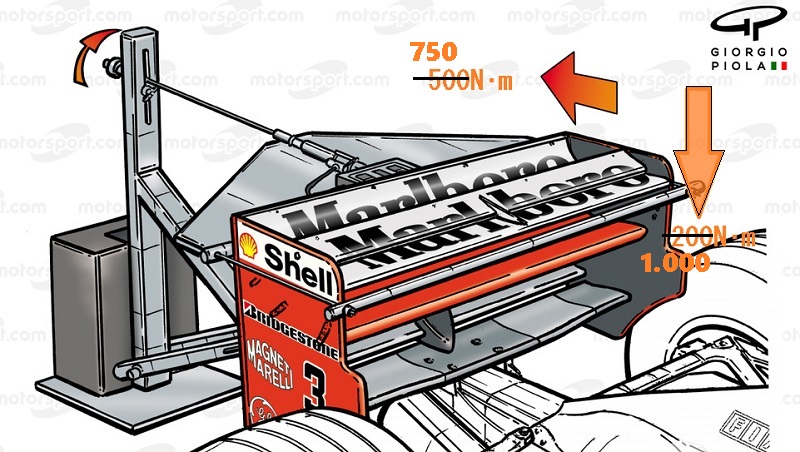

リアウィング荷重負荷テストの変更

https://www.motorsport.com/

| リアウィング | 水平方向 | 垂直方向 | ||

|---|---|---|---|---|

| 現状 | 新 | 現状 | 新 | |

| 荷重(N・m) | 500 | 750 | 200 | 1,000 |

| 稼働許容値 | 7mm | 1° | 3mm | 1° |

現状は、距離計測の変形テストですが、新しい規則は、ウィング中心の垂直な軸の角度となる。この荷重負荷テストは、同時に行うのではなく、一つ一つ行われる。

(水平:負荷は基準面上方870mmの地点で、車両中心平面とその両側270mmの地点の3点にかけられる。垂直:負荷はエアロフ

ォイル部の幅のいずれかの部分に、構成要素後端部に一致してかけられる。)

垂直方向の荷重があまりにも低かったので、やっとまともな数字になったようだ。

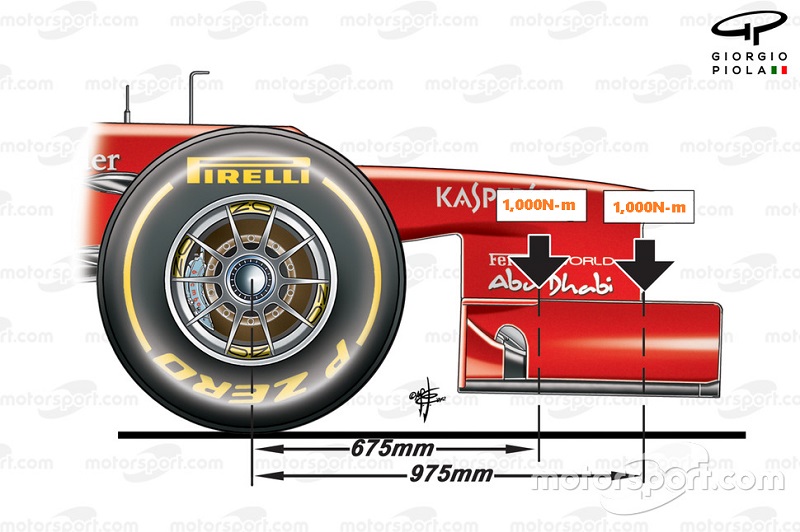

フロントウィング荷重負荷テスト

https://www.motorsport.com/

| フロントウィング | 垂直方向 |

|---|---|

| 荷重(N・m) | 1,000 |

| 稼働許容値 | 15mm |

フロントウィングはエンドプレートの2点に、一つ一つ負荷テストを行っています。

フロントウイングのフラップ後縁部のいかなる部分も、フラップに対して60N・mが垂直に掛けられた時に、負荷軸に沿って計測し、5mm 以上歪んではならない。

こちらは変更にならないようです。

フレキシブルウィングの実情

2020年シュタイアーマルクGP(レッドブルリンク)、レッドブルRB16のリアカメラ動画では明らかに後ろに倒れています。

イタリアGP(モンツァ)、アルファタウリAT01のリアウィング、負荷が少ないセッティングですが、こちらも倒れています。

⇧カメラはボディやウィングに対して固定、サスペンションが動いても影響されません。

どちらも固定カメラであり、シャークフィンの頂点とリアウィングフラップの上下位置関係が変化しています。変形しだすのはどちらも200~250km/h以上といった感じでしょうか。

2020年サクヒールGP(バーレーン・アウタートラック)、フェラーリSF1000のフロントウィングフラップは、上部フラップ1枚分ぐらい低くなっている。

2021年バーレーンGPのターン1、約280km/hでのサイドバイサイド、レッドブルのリアウィングが明らかに後ろに倒れています。フロントウィングのエンドプレートも、後ろにねじれるようになっているのがわかります。

https://www.auto-motor-und-sport.de/

リアウィングエンドプレートの赤いカラーリングの部分を、上下画像を比較しながら見てみましょう。

2021年スペインGPで、変形するレッドブルのリアウィング。特にエンドプレートの角度が変わる \ / のところが潰れていくのがわかります。

⇧YouTubeで見るをクリック⇧

メルセデスはフラップ高さが若干下がるけど、フラップの下方位置があまり変わらない。メインプレートより上の部分だけが潰れるようになっていて、フラップ自体を寝せるような方向性みたいです。

メルセデスが、メインプレートにストレート寄りな構造を好む訳は、フラップの角度変化に重点を置いているともみれる。

まとめ

リアウィングにかかる力は、300km/hで3,000N・m以上、ほとんどのチームが高速度域で、変形させてドラッグを軽減しています。

レッドブルはそこを突き詰めて、明らかに変形が見えてしまうようになっている。何年も前から、問題に上がってはうやむやになっていました。

またF1は、常に固定カメラでリアビューやノーズビューの映像がありながら、それを公開する事が少ないです。それは、すぐに解析されて、騒がれないようにするためです。

レギュレーションをよくわかっていない方々が勝手に騒ぎ、イメージダウンを阻止するためでもある。

今回、数値が変わりますが、影響はごくわずかだと思いますね、新しい荷重数値目標に対し変形するものに作り替えるだけです。だた、予算はどうするのか?シーズン中のレギュレーション変更に関わるものは予算外となるのかな。

サーキット毎にウィングを用意できるチームと、そうではないチームで差が出るのは当たり前、規則さえ守ればそこを突き詰めるのがF1の開発競争です。

コメント Comments

コメント一覧

エリック がコメント

2021-05-13 19:44

何を今更って感じですね。

メルセデスの焦りもある気がしますね。本文中でも述べられている通り、ウイングは変形しなければ破壊されてしまいます。

どうなることやら・・

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-05-13 22:26

リアウィングエンドプレートにあったボルテックス発生用スリットの効果

https://www.mooncraft.jp/blogstaff/aerodynamic/formula1-cfd-rrwing/

表面圧力を低下させる=ドラッグを低下させる

スワンネックも同様の効果がある。

レッドブルは現状で1本、ダウンフォースが強い形になっている。

2本のスワンネック部分を使って、ボルテックスを発生させ(発生してしまう)表面圧力を吹き飛ばす方法に変える。

ボルテックスは速度によって強さが変わるので、性能は下がるけど似たような効果は得られる。

それを最大限に生かすためには、新たに風洞実験も必要になって、制限のある中、これはこれで大きなハンデになりそう。

がコメント

2021-05-13 00:47

メルセデスがリアを安定させる事が出来る様になったのでより強く言うようになったのではないのかと予想します

レッドブルにとってはスワンネック2本のものは去年の中期まで使っていたのでそこまで開発にハンデがあるとは思えないですが、予算制限があるのでどうなるのか気になりますね

中規模チームにとっては打撃になりそう

がコメント

2021-05-13 03:25

この関係に詳しい方おられましたら教えて下さい。

ウイングエレメントの素材は、ある程度しなる?(弾性のある)ノーメックスやケブラー系を使っているのでしょうね。

エンドプレート(翼端板)は、エレメントを支える(支持ステーの役割)ので剛性のあるカーボン系だと思うのですが?

弾性と剛性をバランス良く両立させるために、芯材(内側)にはノーメックスやケブラーと外皮(外側)にカーボンを組み合わせた複合素材にすると聞いた事がありますが(モノコックは外側にカーボン、内側にノーメックスを使ったハニカム材のサンドイッチ構造でしたっけ?)

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-05-13 07:15

現在の状況はわかりませんが、ノーメックスはレーシングスーツなどに使われる素材じゃないですかね?

基本は鋼とカーボンとアルミニウムとケブラーだと思います。

モノコックは、カーボンとハニカム形状のアルミニウム層とケブラーなはずです。

ケブラーは燃料タンクにも使われており、突き刺さるものをブロックする素材です。

http://www.formula1-dictionary.net/monocoque.html

がコメント

2021-05-13 09:06

ありがとうございます。

ウイングエレメントには単一素材が使われていると思いますが、

F1マシンのパーツは適材適所で特殊素材使われていますね。

ノーメックスは不燃性に優れているのでレーシングスーツや消防服にも使われていますね。

同じカーボンファイバーモノコックでも

ハニカムコア材にノーメックスを使っていたような(ロータスが初めて採用した?)

対して当時のマクラーレンMP4シリーズに使っていたのが、アルミニウムを基本素材にしたハニカムコアでした。

ノーメックスは強度がアルミニウムよりも劣るのですが、素材が柔らかくて曲げやすいのでR曲線の形状に成形するには都合良かったみたいですね(メス型成形には最適だったかも知れないです)

よくクラッシュしたマシンのパーツが破断して断面が黄色だとノーメックスが使われている可能性あるようです。

ケブラーは防弾チョッキに使われるくらい引っ張り強度に優れているので燃料タンクには最適ですね。おまけにノーメックス同様に不燃性にも優れている。

余談ですが

カーボンファイバーの方は強度、剛性自体は優れているのですが、

先端が鋭い細い針(千枚通し?)のようなモノが突き刺さると貫通してしまうそうですね。

面圧過重には相当強いのですが、一点に集中して力が加わると意外に脆い。

過去にフロントサスペンションアームの取り付け部分がカーボンファイバーモノコックから剥離した事例があったそうです。

現在では改善されていると思いますが?

マスダンパー がコメント

2021-05-15 02:00

ケブラーも黄色ですよ

がコメント

2021-05-14 13:16

皆様、ケプラーでなくケブラーですよ。

Kevlar

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-05-14 14:03

ご指摘どうもありがとうございました。サクッと訂正しました。

jinjin_san がコメント

2021-05-13 04:53

スワンネックはボルテックスの為だったんですね 勉強になります

私はてっきり 本棚ウィングのようにウィングにあたる空気の整流を狙ってのかと思ってました

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-05-13 07:51

下面の空気を妨げない役割の方が大きいのは確かです。

シャークフィンなど、とにかく進行方向に対して垂直な平板の後ろには、ボルテックスが存在します。

それがどこに向かっているのか?どこに当たっているのか?そんなところ想像すると空力はもっと深く面白くなっていききます。

がコメント

2021-05-13 12:38

直接関係しているか分からないですが、

全チームのなかでレッドブルとアルファタウリのマシンだけがシャークフィンの後部にTウイングが付いていないですね(標準装備していない)

レッドブルは2017年RB13の時も、今よりも巨大なシャークフィンを装備していた時、なかなかTウイングを装着しませんでした。

確かモナコGPで初めて使っていたと記憶しています。

コースによって使ってくるかも知れないですが?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-05-13 07:37

まぁ、レッドブルはこんな事やってるから、マックスしか乗れないんだわ。

ハイレーキの上下動+リアウィングの上下動、どちらも速度域でダウンフォースが変化する。

jinjin_san がコメント

2021-05-13 11:25

そうですね ボルティモアのアップダウンが複雑なコース+リアひょこひょこ動いてコーナー前の挙動を揃えるのに苦労するマシン+

風力発電の風車がすぐそばに設置されるくらい風の強いコース

で よくあんなに乗れるな~ って思います

あれは 現時点でマックスだけでしょうね

ハミルトンも雨のドライブ、2007年? TCSを禁止されたときの走りを見るといい線行くんじゃまいか? って思えます

ハミルトンとマックスが 同じ車に乗って走ってくれれば面白いんですけどね~

がコメント

2021-05-15 07:14

今シーズン、新しいチームに移籍して新しいマシンに乗り換えているベテランクラスのドライバーが数多く

4戦終了した時点で、徐々に慣れてきたドライバー、まだ特性を掴めずに苦戦中のドライバーなど様々だと思います。

ハミルトンやフェルスタッペンも、

ずっと同じマシンに乗り続けて長所と短所を知り尽くした上で最大の性能を引き出していると思いますが、

もしもハミルトンがレッドブルホンダRB16Bを、フェルスタッペンがメルセデスW12をドライブしたら、どんなパフォーマンスを示すか?大変興味あります。

同じチーム、同じマシンでの比較

叶わない無理なことですが、つい考えてしまいますね。

がコメント

2021-05-13 11:48

高速コーナーでは急にダウンフォース量が変わると思うのでリアが抜けるのは理解出来ますね

がコメント

2021-05-13 12:02

ドイツからの情報によるとFIAがこの件で狙ってるのはレッドブルではなくアルピーヌらしいです…

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-05-13 12:15

ほう?

https://twitter.com/NaturalParadigm/status/1392656602889605122?s=20

がコメント

2021-05-13 14:00

レッドブルとアルピーヌの比較動画です

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-05-14 20:36

フェラーリとレッドブルの比較動画です。

がコメント

2021-05-13 12:15

本題から外れるのですが、

現在F1マシンのリヤウイング(レッドブルRB16Bで言うとHONDAと表示している箇所)がアッパーエレメント1枚だけなんですね。

1枚目の画像(フェラーリF1のイラスト図)の時代、

リヤウイングエレメントが合計3枚(アッパーとロアー、さらに中間にもう1枚)で

車体とのマウントもロアーエレメントで固定していたので、中央の支柱ステー(ピラー)を全く使っていないでした。

スワンネックとは、この支持ステーの事なんですね。

イラスト図を眺めるとジレットのカミソリ複数刃みたいです?

がコメント

2021-05-14 02:37

今回のリアウィングのテスト強化はフロントにも影響しますか?

作り直しになると予算制限あるので中規模チームには打撃になりそうですね

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-05-14 07:05

影響の意味が分かりませんが、ダウンフォースバランスは逆に取りやすくなると思いますよ。

よってタイヤの熱入に関しては、安定するでしょう。

要練習ですけど、ドライバビリティは向上するはずです。

がコメント

2021-05-15 06:07

マルコによればテスト規制でレッドブル、アルピーヌ、アルファロメオが影響を受けるらしいです

またメルセデスも影響を受けるだろうと言っています

ただリアウィングではなく他部分でと示唆しています

フレキシブルフロアかTウィングなどかなと思ってます

がコメント

2021-05-15 09:29

フロアパネルでも、意図的にたわませたりする(後端部分を反り返らせる)とデフューザー効果発揮させられるものでしょうか?

静的荷重テストで平面度が保たれても実走行で動的荷重が加わると変形するものなのでしょうか?

ロングホイールベースでパネル面積の大きいメルセデスだと平面度を保つことが難しいと考えてしまいます。

過去に1992年フェラーリF92Aの「ツインフロアパネル」と言うコンセプトで革新的なF1マシンがデザインされた事があるのですが、

2枚重ねのフロアパネル強度不足で性能発揮出来ませんでした。

本来、板材は面積が大きいほど平面を保ち難いので厚みを増やしたいところですが重量アップしてしまうので、薄くても強度を増すために

凹凸やスリットを設けると曲がったり反りを防ぐ事が出来るのですが、スリットが禁止されてしまいました。

来年2022年から始まるグランドエフェクト新F1の車体は、

左右サイドポッドの底にウインドトンネルが設けられる(ベンチュリー構造)ので、フロアパネルの強度と平面度が安定しているマシンが速いのではと思います。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-05-15 10:55

フロア下は低圧ですので、上に曲がる事はないですよ。

サイドフロアはおそらく限界ギリギリの硬度で、ほんの少しだけ路面に近づくように設定するはずです。

そこも荷重テストがある、見えるような柔軟性ではないでしょう。

0.1mmでも可能ならやるのがF1です。

F92Aのダブルデッキが強度不足で不安定というのは、誰かの憶測ですよ。重心は確かに高く運動性能にかけていたかもしれないけど、大きな問題はエンジンパワーにあった。

50hp失うブローバイ(ピストンリングの欠陥)が大問題だったとアレジがのちに語っています。(オイルをいっぱい積む必要がある)

ギアボックスを縦から横にして幅広になって、ダブルデッキの間の空気量を減らしてしまったり、開発の方向性も誤っていた。

がコメント

2021-05-15 12:24

V12のパワー不足がネックになったと言う事ですね。

後に撤退したホンダからV12の技術供与を受けたり、マクラーレンの後藤治氏をマラネロに迎えたりして性能向上に努めましたが、

当時のフェラーリではエンジン批判するのは御法度でしたね。

一度トロロッソ(現アルファタウリ)が、このコンセプトを使ったマシンを出した事ありましたね(サイドポッド下部を深く絞り込む?)

現在のF1にも部分的に通じていると思っています。

今のフェラーリは、あの頃と同じ状況に感じてしまいます。

ルクレールがアレジと同じ立場に置かれているような?

がコメント

2021-05-16 11:04

formula1-dataによると、2007年シーズン、フェラーリとBMWザウバーがフレキシブルフロアを使用していたようです。

ターゲットがアルピーヌ説にも触れていますね。

https://formula1-data.com/article/f1-benefits-and-regulations-for-different-flexible-parts-including-rear-wing

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-05-16 11:31

最重要ターゲットは、レッドブル、アルピーヌ、アルファロメオです。

アルファロメオは動画が無く確認取れてませんがかなりたわむみたいです。

ハイドロニューマチックのハイドロ抜き がコメント

2021-05-16 00:13

ダブルデッキ車体は別としてF92Aのフロントサスペンションは、

ティレル018、019、020でも使われたモノショックタイプだったので好きなマシンでした(設計が同じジャン・クロード・ミジョーだったので当然ですが)それにハイノーズの組合せだった。

確かV12エンジンの方は、吸気側には可変機構を取り入れたり排気エキゾーストも通常の6in2in1型から高速パワー重視の6in1型にするなど色々トライしていた様に記憶しています。

条件さえ揃えば迷車では無く名車?になる可能性を秘めていたですね。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-05-16 01:13

ミジョー自身が、意外なほど安定していてダウンフォースが強力だったと語っています。

雨が降り始めたフランス・マニクール、アレジがスリックでペースアップできた事がその証拠だとも語っています。

前年型エンジンを載せてみたら速かったなど、エンジン設計の失敗を隠すために、マシンのせいにしたそんな感じらしい。

ハイドロニューマチックのハイドロ抜き がコメント

2021-05-16 03:57

いかにもフェラーリらしいエピソードですね。

それでも低迷期のフェラーリを1人で引っ張るエースのアレジには魅力感じました。

対して、この年にチームメイトになったイワン・カペリは完全に蚊帳の外扱い?

同じF92Aだったものの、スペアパーツを無理矢理寄せ集めて組んだマシンを与えられて良くない待遇だったようですね。

たった1年で解雇させられた(しかも最終残り2戦はテストドライバーのニコラ・ラリーニと交代させられた)

カペリにとってレイトンハウス・マーチでドライブしていた頃が最も幸せで絶頂期でしたね。

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/regulation/2021-0615-wing-frex-test/trackback/