https://www.autosport.com/

現行レギュレーション、レッドブルの最後のマシンとなるRB16Bは、ギアボックスケースに開発トークン2を使い、リアディフューザーの効率を上げるべく進化を遂げた。

昨年、メルセデスがギアボックスとリアサスペンションロワアームを急激に進化させて、ディフューザー及びフロアダウンフォースを向上させていた。レッドブルも似たような配置を施していたが、完成度が甘くメルセデスに勝つことが出来なかった。

いつの時代もF1マシンは、ウィングの効率を上げるよりも、ドラッグが少ないダウンフォースを獲得するディフューザーを持つものが強い。

ホンダブランドでの最終年となるレッドブルRB16Bは、メルセデスを打ち負かすディフューザーを開発できたのか、デザインを確認しておこうと思います。

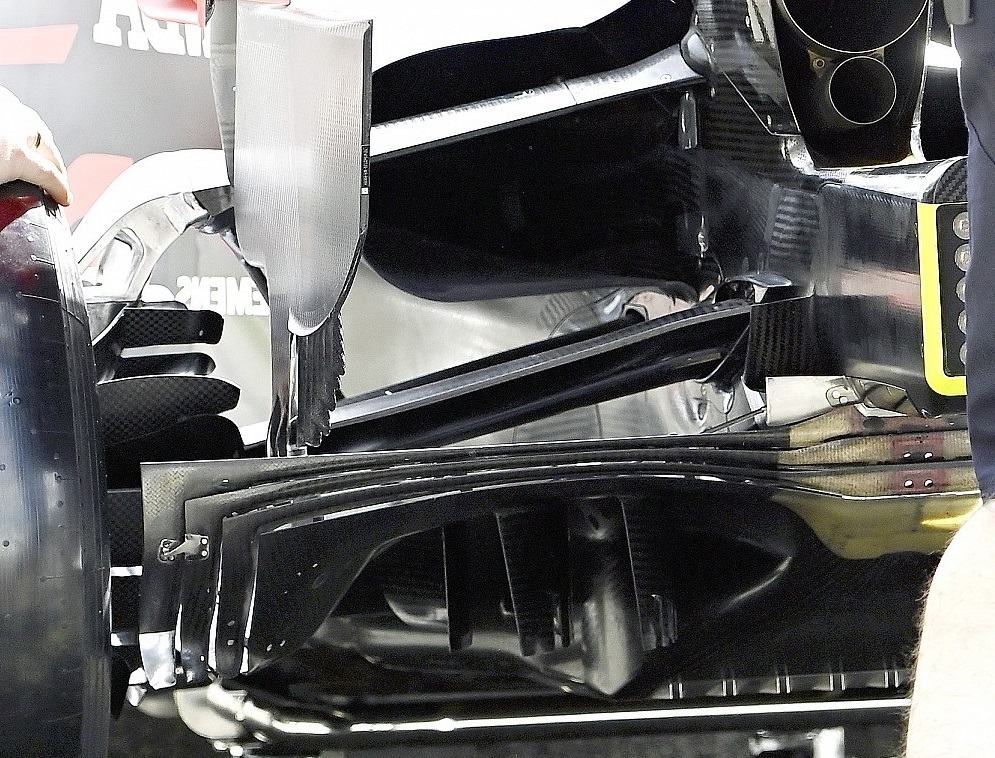

レッドブルRB16Bのディフューザー

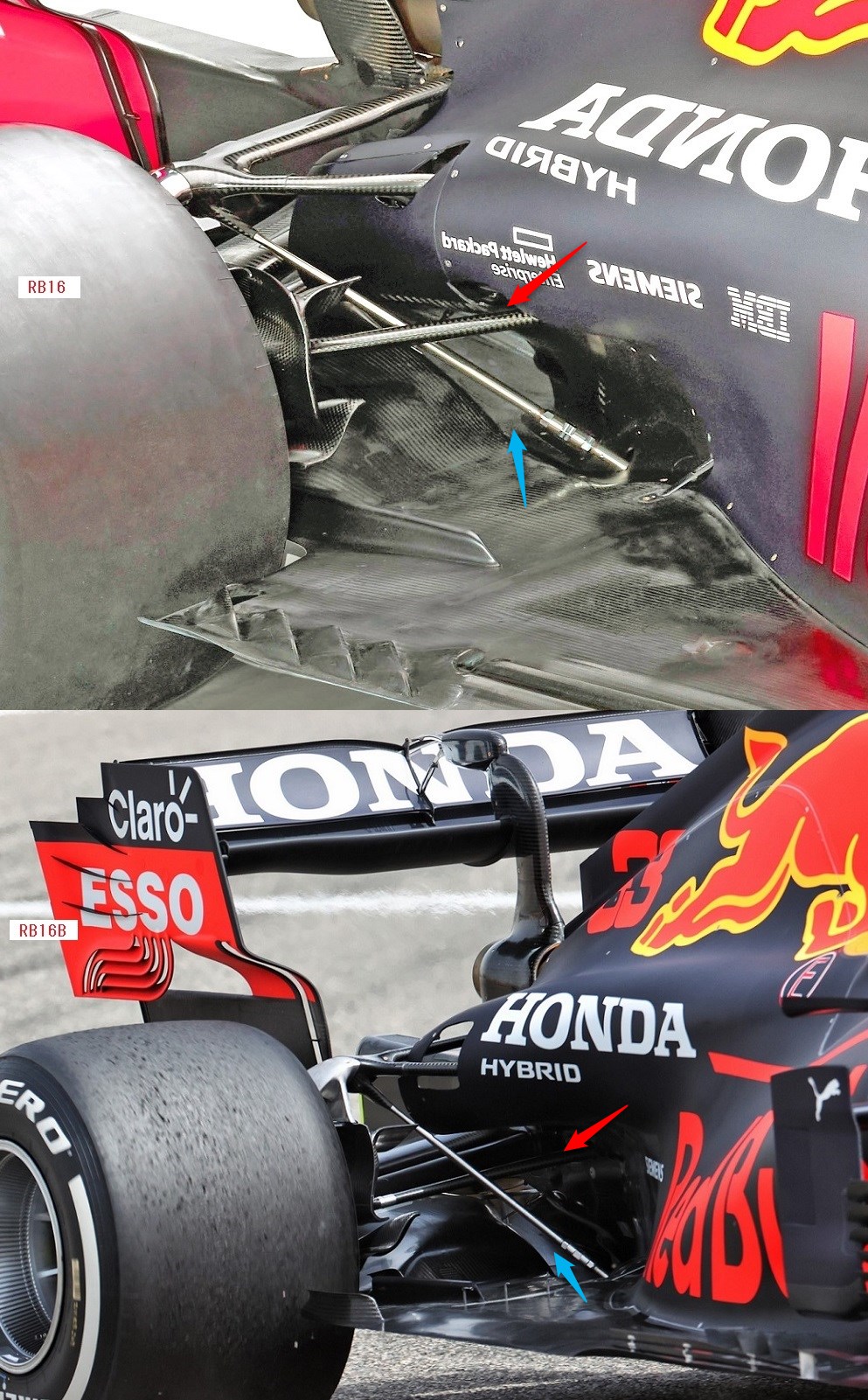

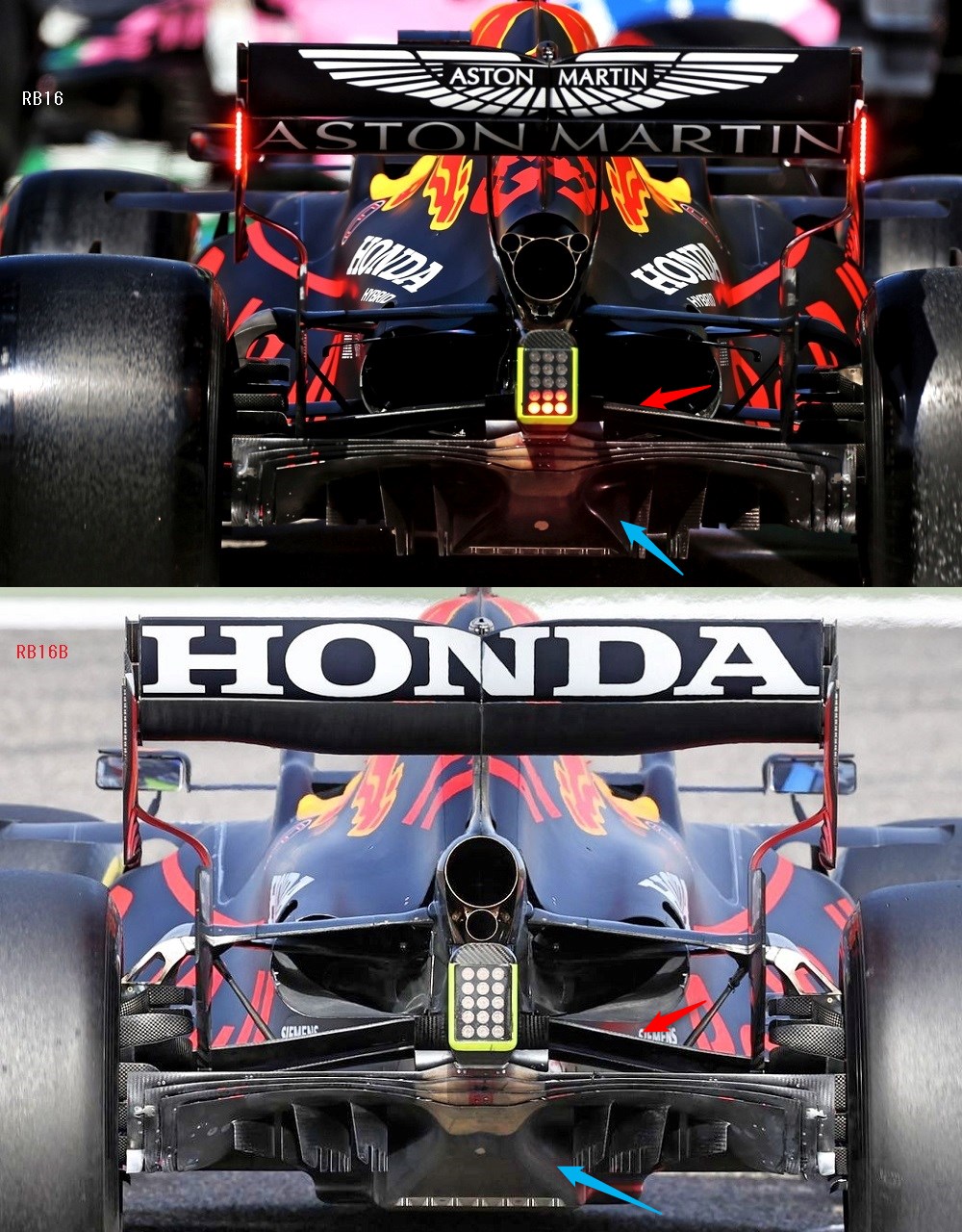

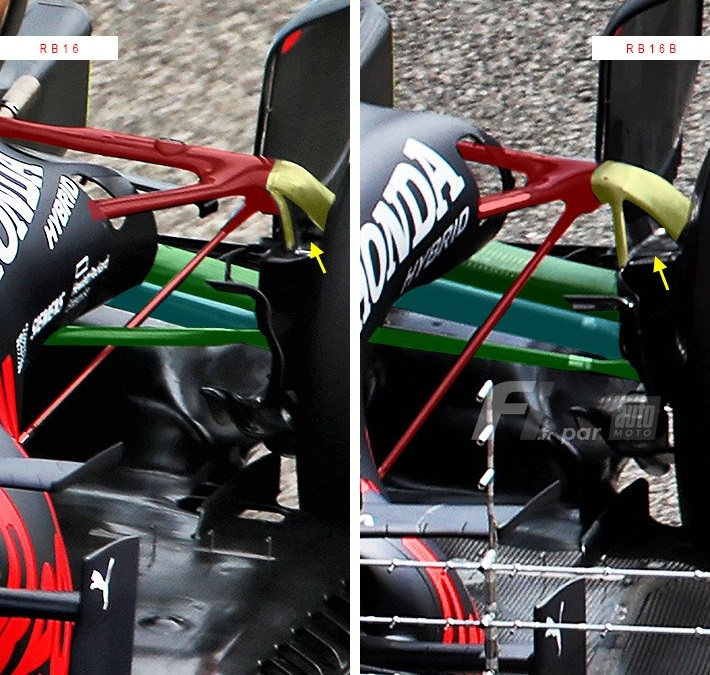

RB16とRB16Bの比較です。

ロアアーム前(赤矢印)のギアボックスへの取り付け位置を後ろに後退させている。ディフューザー上面中心にあるエアダム(青矢印)が無くなった?

マシン最下部のキール状の部分が、延長され後ろへ向かうほど上がっている。

ロアアーム後(赤矢印)の取り付け位置が、上昇及び後退、最大限上向きに付けられ、ウィングと同じ効果をもたらすものになっている。

ディフューザーの中心(青矢印)は、ふっくらとした曲線がなくなり直線的に上がっている。

ロアアーム後(赤矢印)が、ハの字状の取り付けがより際立つ、その角度はきつくビームウィングに見える。ディフューザー中心(青矢印)のえぐりは広くなり、ディフューザーの容量を増加させている。

リアカウルの排出口を上方へ移動させ、ディフューザーから離している。

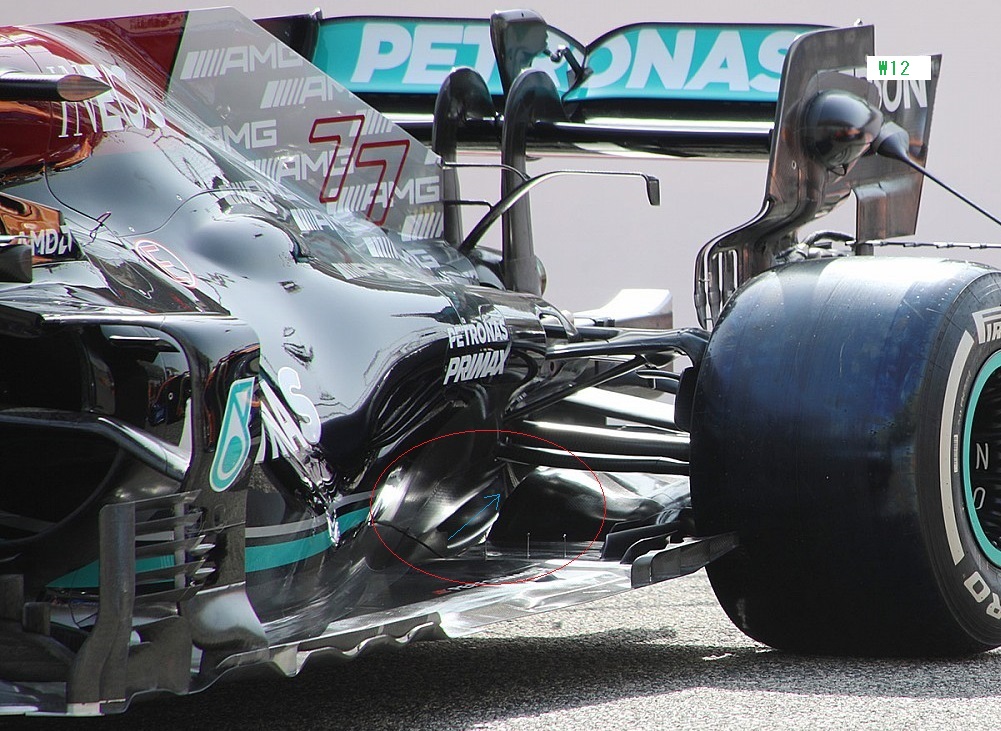

メルセデスW12のディフューザー

メルセデスはディフューザー上面中心付近に、かなり深い空気の通り道がある。その手前には、マシン内部を通ってきた空気を排出する穴のようなものが存在するかもしれない。

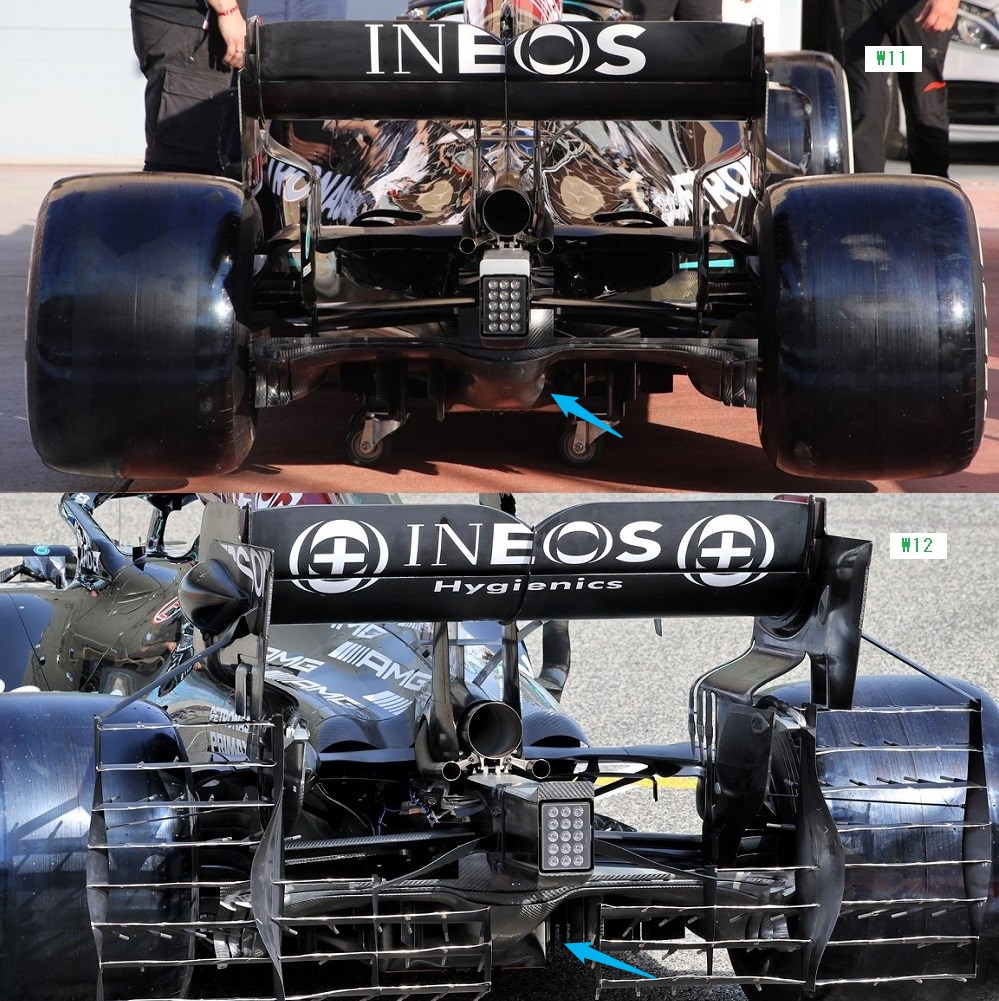

メルセデスもディフューザー中心(青矢印)は、昨年よりも絞り容量を増加させているが、レッドブルほどではない。

まとめ

レッドブルRB16Bのリア回りは強烈な進化を遂げている。メルセデスW11が示した方向性だけでなく、独自の哲学の延長上にあるものです。アーム類をなるべく水平に保とうとするメルセデスに対して、ハイレーキセッティングを維持するためのハの字取り付けを、より推し進めてきた。

フロアカット、ブレーキダクトフィンカット、ディフューザーストレーキカットにより、リアタイヤと路面の間が起こす高圧な乱流が、ディフューザーの両サイドに流入するのを避けられない。

それならば影響の少ない中心部分を、徹底的に極めようとする考えが見える。

ディフューザー上面中心にあるエアダムによる高圧な空気、低圧な路面側とエネルギー差異を作り、ダウンフォースを発生させる部分なんだけど、レッドブルのこの形は、多く速い空気を流し、角度の付いたロアアーム後で跳ね上げるようなスタイル。

このクラッシュブルストラクチャー脇には、強力なボルテックスが発生するが、それを強めるような気がする、それはディフューザー下面中心の流れを加速させるものになると思われる。

エアダム(私が勝手に命名しているがw)が姿を消したのか?もう少し違う角度の画像があればいいけど、どうなっているのか?まだ真相はわからない。

もうほんとに、ニューエイ先生えげつないわ~(笑)

コメント Comments

コメント一覧

がコメント

2021-03-14 06:58

レッドブルのロアアーム後の取り付け位置はメルセデスと同じでしょうか?

W11から導入されたものにかなり似てるなと思いました。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-03-14 07:07

場所的にはほぼ一緒ですが、レッドブルの方が若干高いかな、レッドブルはドライブシャフトも高い位置、ギアボックス本体が高い位置にある。

それによりリア下部のデザイン自由度が高いです。

がコメント

2021-03-14 09:31

リアディフューザーはマクラーレンが穴をついた手法を取り入れてきていて効果が大きそうです

フロアの空気流の制御は全チームで異なっていて興味深いですね

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-03-14 09:54

デザイン規制の無いボックス内で、角度の少ない無いフェンス(疑似ストレーキ)

これは面白いですよね。ただ中心側に引き込む容量は減るから、ボルテックスによる安定性との兼ね合いが重要となりそう。

特命捜査課 がコメント

2021-03-14 11:22

2019年RB15でアッパーロアー共にアームが下半角(ヘの字)だったのが2020年RB16で水平近くになって、2021年RB16Bで再びヘの字になった感じです。

リヤ後方からの姿で、

ロアーアーム自体が、1994年ウィリアムズ・ルノーFW16(FW16B)のロアーウイング「通称ブーメラン型ウイング」に見えてきました。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-03-14 11:48

あれもこれもニューウェイ作、ドライブシャフト内臓1本アーム仕様など

今思えば、ロアアーム2本とドライブシャフトがギアボックス対して、ほぼ直角取り付けになったのも、思想的にはFW16

ハイドロニューマチックサスペンションのハイドロ抜き がコメント

2021-03-15 00:20

少しだけ傾向は見えてきましたが、まだまだ開幕戦始まるまでは気が抜けない。油断禁物。

フロアパネルカットの恩恵が?ハイレーキ型レッドブルに追い風となってフラットレーキ型メルセデスにとって逆風鬼門となれば本物。

これでメルセデスがPU頼み(焦って無理な使い方をして負担を掛ける)の戦略をしてくればレッドブルホンダにとっても好機到来。

これはフリー走行、予選からワクワク楽しみが増えてきました。

マスダンパー がコメント

2021-03-16 01:44

ロアアームに上方角を付けるというのはアームそのものでダウンフォースを発生させると共にアームの後の気圧が下がる事によってアーム下の流速を上げる事が可能じゃなかろうかと思います。

ただ上下動をするアームでそれを上手にコントロールするのはなかなか大変でしょうけど、アクセルONで積極的に姿勢を作っていくドライビングスタイルとセッティングがはまれば機能するんだろうなと思いました。

しかし、相も変わらずレッドブルのリヤサスペンションのストローク量は多いですね。

がコメント

2021-03-18 00:50

ホンダPU新型RA621Hがボアピッチを短縮したとの記事を見て、

レッドブルRB16Bのホイールベースを短縮するため(レーキ角そのままに)と考えてしまいました。

一方のメルセデスW12は、フロアパネルカットによって面積が減少するのでW11よりもホイールベースを延長してメルセデスPUのパワーに頼る直線番長的なマシンにするかとも思いましたが、レーキ角を少し上げているとの事でホイールベースは現状維持もしくは短くした可能性も否定出来ません。

ともかく開幕戦が始まれば全チーム全マシンの全貌詳細が、もっとハッキリ見えて来ますね?

匿名 がコメント

2021-04-14 02:24

いつも楽しく読ませていただいております。

アッと驚くような記事を見つけたので該当記事にコメントさせて戴きます(初コメ失礼します)。

https://www.formula1.com/en/latest/article.tech-tuesday-why-red-bulls-ingenious-rear-suspension-is-helping-give-them.4A8zeMuaN4UThnGa60lKA6.html

散々話題になっていたレッドブルのリヤ周りですが、下部ウィッシュボーン付近の配置がRB16では前から「ロアアーム前→ロアアーム後→トラックロッド」だったのに対し、RB16Bは「トラックロッド→ロアアーム前→ロアアーム後」に変更されているとの事。

RB16を後ろから見た時にギアボックス最後部に接続されていたアームはロアアーム後ではなくトラックロッドだったんですね(フェアリングで太く見えただけ?)。

もしかしてアーム類・ドライブシャフトのギアボックス側取付部が不変だったとしたら(記事ではそれを示唆しています)、レッドブルは本当にギアボックスケーシングにトークンを使用したのか?というところまで疑ってしまいます。

もし変わっていないのならブルロッドがトラックロッドを跨いでいるのは何故?という疑問も…

トラックロッドが前下部に配置されリアタイヤ回転中心よりも前に接続しているということで、アクセルオン・ストレート走行時にリヤのトー角がニュートラルに近づくのも説明がつきます。

ハイレーキコンセプトのリヤ車高変化は繊細な制御が必要とされるでしょうから、サスペンションジオメトリを激変させて大丈夫なのか、と思ってしまいますがそこは入念にシミュレーションしているのでしょう。

レッドブルはエアロ一辺倒の集団と言われたこともありましたが、開発が厳しく制限されているビークルダイナミクス分野でも常人の予想と分析を遥かに超えたブツを投入してきましたね。

流石トップチームの仕事。今までに無かったタイトル奪還の意気込みを感じます。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-04-14 05:15

なるほど、リアタイヤは前支点でトー変化に対応しているって事ですね。

ブレーキングやフルスロットル時の高負荷で、トーが開くのをかなり防ぐって事になるのかな?

タイヤの後ろが動いたら、ディフィーザーへ影響が大きいとも思うけど・・・。

これに、上下動時に合わせて行うトーやキャンバー変化の制御がしやすくなるって事にも繋がるのか?

マルチリンクは、考えれば考えるほど訳が分からなくなりますわ(笑)

ケースの取り付け位置が変わっていないって話もあり得ますね。

ロアアームの一番前は、タイヤ側で前下に取り付け位置が移動しているし、ケース側はアームの曲げとマウントパーツを加工すればなんとかなるか。

匿名 がコメント

2021-04-14 06:36

ギアボックス側でドライブシャフトがロアアーム2本より前に取り付けられているのも、こんなのあり!?、って感じで大変興味をそそられました。

序盤戦だけ見てもイモラ・ポルティマオ・スペイン・モナコと多種多様な速度域・レイアウトのコーナーが待っているなかで、この変更が吉と出るか凶と出るか。とても楽しみです。

マスダンパー がコメント

2021-04-15 00:13

ご存じの通りアームというのはサスペンションの上下動と共に円運動を行います。よってアームの長さ、ピボット位置を変えればバンプ時にトーアウトになるかトーインになるかなど変える事は可能です。トラックロッドが前なのか後ろなのかというのは然程大きな違いにはならないかと思われます。それよりはAアームからIアームでマルチリンク化されてキャスター角を含めてアップライトを理想的な動きににしようとしている事が伺えます。

トーとキャンバーだけではなく、リヤと言えどもキャスターも重要な要素です。

プルロッドの位置が変わったことについてはアブソーバーなどの位置が若干前進した為であるようです。ロッドの角度も車体に対する角度も変わり長さも長くなっているようなので間違いないかと思われます。

1コメンター がコメント

2021-04-14 10:29

Red Bull 空力効果を図ったリア・サスペンションの搭載位置について、

以前(プレテスト前)にも、概ね同内容の記事が @weareTheRace 誌 by @GaryAndersonF1 氏により解説されてありました。こちら側も参考にしてみてください。

2/25付けは、ギア・ボックス搭載による物理的な負荷的に技術を要する設置位置である事.

3/14付けは、空力面効果について解説されていて、両記事ともに勉強になります。m(_ _)m

‘RED BULL’S HIDDEN NEW SUSPENSION EXPLAINED’ ’21/02/25

RedBull 隠れた新サスペンション説明

~(Gear box)非常に高負荷のコンポーネント. ブレーキ時の張力, 加速時の圧縮力などさまざまなコーナリング荷重があるため, 固定するものはすべて, 動きかない程度の剛性が必要です. これら変更は, すべて空気力学に関すもので, 私たちが常に車のフロントエンドについて話していることと全く同じことを達成することに基づく. リアタイヤの内側とコークボトル形状ボディ面間にて, より多くの大気流質量が可能な限り多く通過出来る必要がある.~

https://mobile.twitter.com/wearetherace/status/1364931290030555136

‘ON RED BULL’S SECRET MERCEDES-STYLE SUSPENSION’ ’21/03/14

RedBull 秘伝Mercedes方式サスペンション

https://mobile.twitter.com/wearetherace/status/1371049054503833600

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/redbull/rb16b-rear-aero/trackback/