https://twitter.com/F1

2021年テスト3日目となった最終日、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムを記録して幕を下ろした。

残り90分となった時間帯、日は落ち路面温度は低下、30℃を切ったところで各チームは、開幕戦と同じ時間帯になる現地18時にかけて、予選シミュレーションを開始していました。

驚いたのは新人角田、C5タイヤで2番手タイムを記録、3日目のタイムテーブル1,2位をホンダPU勢が占めた。

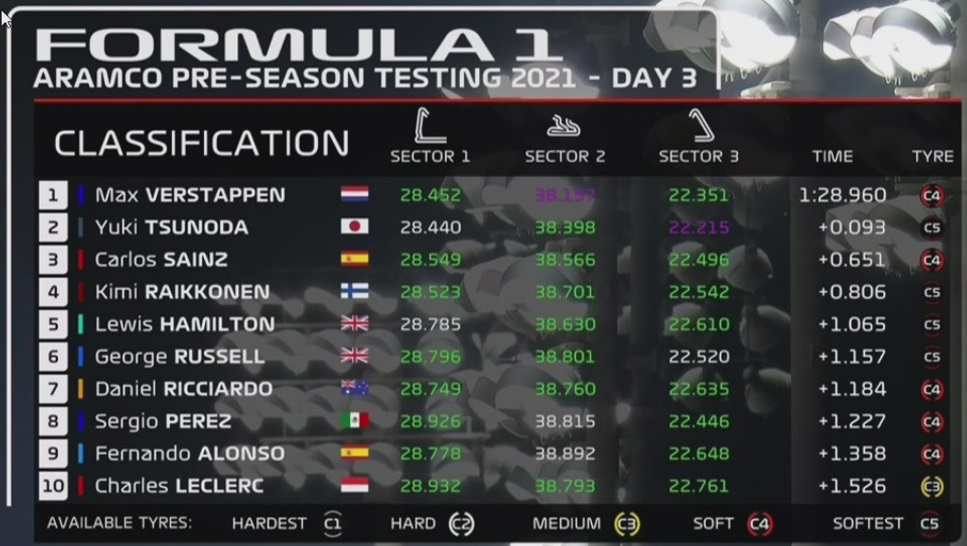

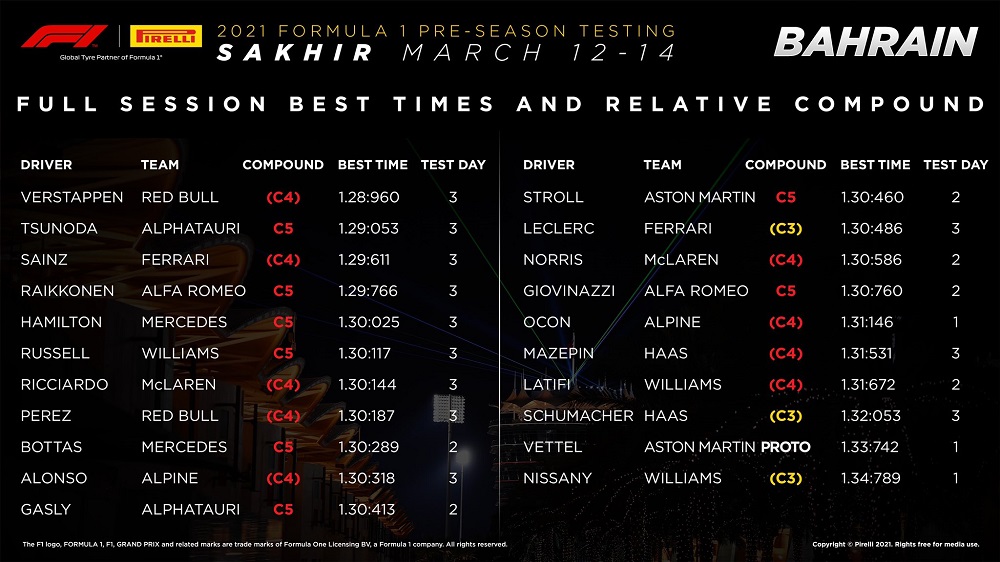

プレシーズンテスト3日目結果

| 順 | ドライバー | チーム | タイム | Gap | Laps | Tyre | Day |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:28.960 | 64 | C4 | 3 | |

| 2 | Y.ツノダ | アルファタウリ | 1:29.053 | 0.093 | 91 | C5 | 3 |

| 3 | C.サインツ | フェラーリ | 1:29.611 | 0.651 | 79 | C4 | 3 |

| 4 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1:29.766 | 0.806 | 166 | C5 | 3 |

| 5 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:30.025 | 1.065 | 54 | C5 | 3 |

| 6 | G.ラッセル | ウィリアムズ | 1:30.117 | 1.157 | 158 | C5 | 3 |

| 7 | D.リカルド | マクラーレン | 1:30.144 | 1.184 | 76 | C4 | 3 |

| 8 | S.ペレス | レッドブル | 1:30.187 | 1.227 | 49 | C4 | 3 |

| 9 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1:30.318 | 1.358 | 78 | C4 | 3 |

| 10 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:30.486 | 1.526 | 80 | C3 | 3 |

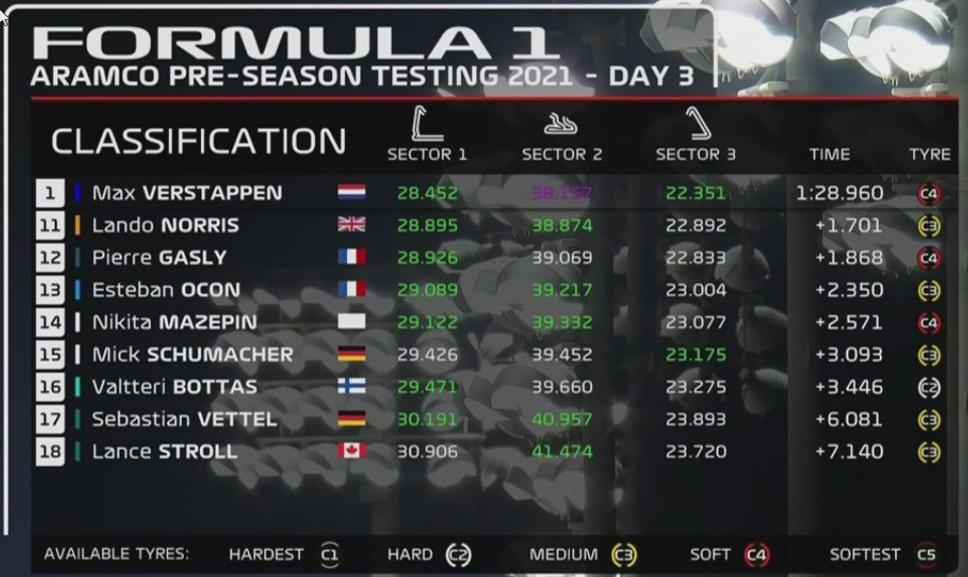

| 11 | L.ノリス | マクラーレン | 1:30.661 | 1.701 | 56 | C3 | 3 |

| 12 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1:30.828 | 1.868 | 76 | C4 | 3 |

| 13 | E.オコン | アルピーヌ | 1:31.310 | 2.350 | 61 | C3 | 3 |

| 14 | N.マゼピン | ハース | 1:31.718 | 2.758 | 67 | C4 | 3 |

| 15 | M.シューマッハ | ハース | 1:32.053 | 3.093 | 78 | C3 | 3 |

| 16 | V.ボッタス | メルセデスAMG | 1:32.406 | 3.446 | 86 | C2 | 3 |

| 17 | S.ベッテル | アストンマーチン | 1:35.041 | 6.081 | 56 | C3 | 3 |

| 18 | L.ストロール | アストンマーチン | 1:36.100 | 7.140 | 80 | C3 | 3 |

ベストラップセクタータイム

ベストセクタースピード(TOP6)

プレシーズンテスト総合ベストタイム

コメント Comments

コメント一覧

ピノ がコメント

2021-03-15 22:00

リカルドのロングがいいペースだったようです。

やはりあの新ディフューザー(疑似ストレーキ?)の効果でしょうか。

あれは合法ですか?また合法な場合、他がパクろうと思ったらトークンが必要なのでしょうか?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-03-15 22:38

ステップボトムに繋がっているボディの一部と解釈され、合法らしい。

エアロパーツはいつでも変更可能、デザインがわかった時点でコピーされ、トップチームであればCFD作業が直ぐに始まっています。

ピノ がコメント

2021-03-15 22:45

なるほど。理解しました。ありがとうございます。

ピノ がコメント

2021-03-15 23:07

スカボローの解説は「ディフューザー真ん中の流れを助けるが、両側から真ん中への流れを遮る」とありますね。

となるとハイレーキのRBは採用しないかな?メルセデスはどうでしょうか?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-03-15 23:18

性能が上なのか?検証してからです。

あれに合わせて他の部分も改良しなければならないし、そこまでやる価値があるのか?簡単ではありません。

Jaxy がコメント

2021-03-15 22:27

はじめまして。

ハミルトンのオンボード映像見ると最終ストレートで8速に入らないですね。(ホンダはどちらも8速)7速からの吹けも少し緩慢な印象なので、ウイングを立ててリアを押さえつけてる感じがします。何か去年のRBを見てるよう。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-03-15 22:43

パワーバントが広いメルセデス、狭いホンダ、ギア比色々な要素があるのでなんとも言えない。

ギアよりも速度が重要かと思います。

ハミルトンの燃料ハーフ以上は確実なので、その辺りも関係します。

じゅんた がコメント

2021-03-15 00:42

あくまでもテスト。

しかし、こんなタイム出されると期待してしまいますね~

去年のQ2脱落タイムです。

メルセデスは去年よりレーキ角きつめに見えますが実際にはどうなんでしょ?

マシンの挙動だけみてると去年のレッドブルみたいにリアが不安定な感じにみえます。

あるしおね がコメント

2021-03-15 02:19

メルセデスはちょっとレーキ角増えた気がしますね。2019はメルセデスのみがリア高84mm、110mmくらいが5チーム、131~141mmが4チーム(RBR、RPoint、STR、Renault)でしたが、今年はメルセデスよりアストンマーチン、マクラーレンの方が低レーキ?にも見える。ハイレーキはレッドブル、アルファタウリ、ウィリアムズが目立つ?。

速いマシンは真似されるのが常のF1ですが、PUのパワー差が少なくなった今でもホイールベースとレーキ角とか基本的なコンセプトの部分で各チームの特性がバラバラなのは面白いですね。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-03-15 03:01

メルセデスはターンイン時なので、フロントは入るけどリアが粘らない。ターンインオーバーと言うやつです。

レッドブルは、ターンアウト時のオーバーステア、ドライバーのスロットルとステアリング次第でどうにかなる。

ターンインオーバーはかなり怖いと思う。

と思ったら、最終コーナーでスロットルオンオーバーも出てるなぁ・・・

かなりやばそうW12

エイペックス付近、各ターンで最大舵角を与えた時におかしくなる。

例のリアタイヤステアとかが、減ったダウンフォースとバランスが取れず、おかしくなった可能性もあるねぇ。

take がコメント

2021-03-15 03:32

今年度からのフロア規制により後ろ側のフロアが絞られ、そう感じる部分もあるそうです。

ただし、上記の規制によりメルセデスが用いてきた、低レーキ角・広フロアによるベンチュリ効果を得るよりも

レッドブルやフェラーリが度々用いてきた、レーキ角を上げることにより空気抵抗・ダウンフォースを多く獲る方へ、各チームが向かっているように見えます。

メルセデスはハミルトンが二日目・三日目とリアから滑るスピンを見せていて、いまひとつ対応し切れていない感じ、

そしてほぼ同コンセプトのアストンマーチンは不安だらけになってしまいました。

メルセデスはこのあと遅れてのフィルミングデーを使っての(100km制限ですが)テストが出来ますから、

開幕までには修正してくることを期待したいです。

がコメント

2021-03-15 00:43

他チームの技術はやろうと思えば1週間以内にマシンにインストール出来るとパット フライが言ってたので開幕までにマクラーレンの真似をしてくるチームはいそうですね。

レッドブルとマクラーレンのロングランを比べてみたいですね。

メルセデスはレーキ角を大きくしたらリアが抜けてしまい、レーキ角を小さくいつものようにしたらダウンフォースが足りなくなってるような気がします。

さすらいのサポーター がコメント

2021-03-15 01:08

ラスト1時間でのトップタイムの更新合戦の途中に、角田がトップタイムを更新した直後にキミライコネンが塗り替えたのですが、F1がいいツイートしてました。

https://twitter.com/f1/status/1371116489294688258?s=21

じゅんた がコメント

2021-03-15 01:55

アルピーヌがリアカウルを修正してますね。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-03-15 06:02

上の冷却が良いから、リアも絞れるって事かな?

しかしこのマシンは早く向き変えて、踏んでいくスタイルになるねー。

エイペックススピードを上げたら、重心のせいで回らなくなる。

jinjin_san がコメント

2021-03-15 11:19

あのでかいエアーボックスは 直線の時にリアウイングに風を当てず

コーナーリング時には斜めからあたるリアウイングの風を誘導する効果でもあるのか?

バニーイヤーみたいな? それ以上に空気抵抗にも見えますが(笑)

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-03-15 12:47

Alpineは正に高山だったのである。

たけひら がコメント

2021-03-15 11:12

テストとは言え、ホンダ勢は大いに期待できる結果でしたな!フェルスタッペンのコメント前向きだし、角田くんのラップもルーキーらしからぬタイムとオンボード映像のスムースさ。そしてメルセデスの苦戦(今回ばかりは三味線でない気がする)

いよいよ待ちに待った、チャンピオンの期待!最後と言うのが口惜しいが全力応援すんぜー。レッドブル!タウリ!角田くん!

ロングランペースの解析、解説、お願いします

m(__)m

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-03-16 02:53

実は全ラップデータを入手したのですが、レースシミュしてるのかがよくわからない。

うーん、どうしよう、有力海外サイトも多分困ってるっぽいなぁ。

じゅんた がコメント

2021-03-16 04:22

https://formula1-data.com/article/f1-testing-closes-who-are-the-fastest-teams

こんなのありました。

信憑性は?ですがね。

チーム 1周あたりのギャップ

レッドブル・ホンダ –

メルセデス +0.56秒

マクラーレン +0.59秒

アストンマーチン +0.72秒

アルピーヌ +0.80秒

アルファタウリ・ホンダ +0.97秒

アルファロメオ +1.12秒

フェラーリ +1.28秒

ハース +1.36秒

ウィリアムズ +1.83秒

がコメント

2021-03-15 12:46

アルピーヌのエンジンカバーが大きくなった理由はフロアの10%削減が関係してるそうです。

アルピーヌは多くのチームが採用してるサイドポンツーンがフロアに向けて落ち込んでいくデザインを採用せず、例年通りサイドポンツーン下部が抉られたデザインを継承しフロアとの間に多くのスペースを確保しています。

アルピーヌはPU周辺に冷却などハードウエアを集中させていましす。

今年空力面で目標を達成するためには例年以上に抉らなければならず、サイドポンツーン内の配置を見直した結果エンジンカウルを拡大すると言う結論にいったそうです。

917K がコメント

2021-03-16 03:43

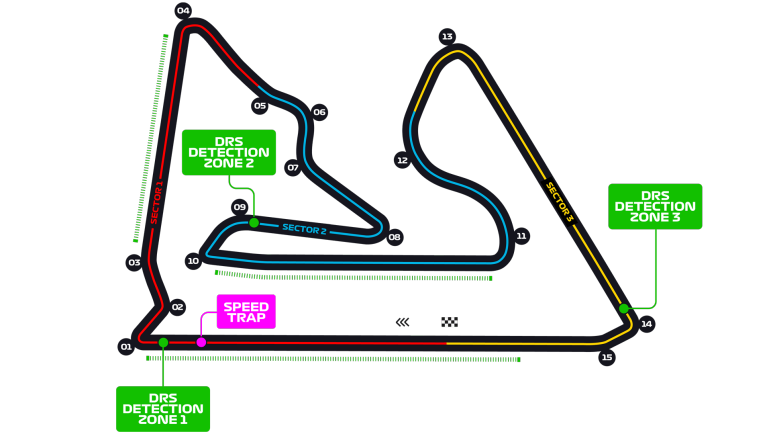

角田のアタックで、DRS早期使用が話題となっていますが、実際どのくらいのゲインなんでしょうね。0.5secもあるようには思えませんが…。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-03-16 04:58

えーと、全然知りませんでした。最終コーナー抜けてすぐに押しちゃったっぽいですね。

てか反応するんかい!!w

0.5は言い過ぎ、ストレート主体のセクター1でフェルスタッペンとの差が無いので、セクター3でも同等と考え0.1ですね。

C4とC5は0.5sありそうなので、燃料が一緒と考え、計0.7差がVER vs TSUの結果です。

2020バーレーン予選VER vs GAS は0.7差なので、丁度いい感じの計算になったなw

917K がコメント

2021-03-16 06:20

約0.7s。解説、ありがとうございました。

一度、RB16Bに乗せてみたいですね♪

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-03-16 06:33

角田君、ステアリング裁きがスムーズで速い、凄いですね。

ただ、C5だとオーバードライブにならないように走るので、ああなります。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-03-16 12:53

速度データを確認したら、アタックラップの入りでもDRSが早かったようです。

0.4sぐらいはゲインしそうな予測です。

あるしおね がコメント

2021-03-16 14:23

角田のDRSの件についての記事3つ

https://jp.motorsport.com/f1/news/the-drs-trick-behind-tsunodas-standout-bahrain-laptimes/5739891/

↑日本語

https://www.essentiallysports.com/f1-news-f1-testing-lando-norris-calls-out-yuki-tsunoda-over-drs-trick/

↑ノリスのいじりのスクショ

https://www.formel1.de/news/testberichte/2021-03-15/yuki-tsunoda-dank-drs-trick-auf-rang-zwei-beim-test-in-bahrain

↑DRS使用状況の分析(メインストレートで~0.2秒のゲインとの見立て)

日英独仏伊etc.各言語でめっちゃ記事が出てますけど、DeepL使うとかなりまともな翻訳で読めるのでお薦めです。今年はめっちゃ使いそう。

ピノ がコメント

2021-03-16 05:16

ホンダの新骨格PUの詳細を、浅木さんが取材で答えていますね。

・カムシャフトのレイアウトをコンパクトにして下にさげた。これによりバルブ挟み角、燃焼室の形状も変わった。同時に重心も下がった。

・カムシャフトの上の空気の流れの設計自由度も上がる。ボアピッチも縮めてコンパクト化。

・エネルギー保存の法則でクランクの馬力を上げると排気のエネルギーは減る。そこを新骨格で対策してどちらも上げている。

浅木さん曰く「まったくの新作」だそうで。

「いずれ写真で分析されちゃうから秘密にしても意味ない」そうです(笑)。

何にしたっけ がコメント

2021-03-16 06:31

https://jp.motorsport.com/f1/news/Honda-New-PU-2021-Asagi-comment/5750749/

ですね。

(浅木さん)「まずカムシャフトのレイアウトを大幅にコンパクトにして、下にさげています。これでバルブ挟み角などもすべて変わりますので、燃焼室の形状も大きく変わります。それが目的ですが、同時に非常にコンパクトになり重心も下がります」は、

天才浅木さんの論理回路の問題か?聞いた人の翻訳問題か?不明ですが、

論理が、「燃焼室の形状を大きく変える&バルブ挟み角変更=それが目的」

⇒「カムシャフトのレイアウト変更で、同時に大幅コンパクト化」

だと考えられます。

じゅんた がコメント

2021-03-16 07:32

結構、具体的な事を言っててビックリしました。

来年の開発凍結までに真似出来るものならやってみろ!って感じかな?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2021-03-16 08:18

ホンダは、あくまでもコンパクトに、こだわっているのですね。

でもそのおかげで、今年は強いレッドブルを拝めるかもしれない。少しのエネルギー効率の差なら、車体性能で上回れる。やりすぎ2017年規程(ドラッグに勝つための絶対的なパワーが必要)から、5年目にしてやっと選べるところまで来たのかもしれない。

あるしおね がコメント

2021-03-16 13:28

12日の山本さんのコメントでは

https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1311850.html

・MGU-Kは大きく変えてない

・特にICEの燃焼室の効率を高めてパワーアップを目指している

・クランクケースとかシリンダーとかの作りの考え方から変えて、燃焼効率が向上

・材料から何から全部見直して作り方も変えている

・ICEの燃焼効率を上げたのでMGU-Hも対応させる為に改良

・信頼性を上げてからパワーを上げるのが浅木さんの得意技

という事らしいですね。

で浅木さんのコメントは恐らく「パワーを上げようと考えたら結果的に低重心コンパクト化になって、シャシー側にも多分有利に働くんじゃないだろうか」という話ですかね。

山本さんと同じようにオンライン合同インタビューだったとすると浅木さんの記事も明日あたり car watch で見られるかも。詳細かつ丁寧な記事化で意外と使える。

あるしおね がコメント

2021-03-18 18:39

Car Watch による浅木さんオンライン会見の詳細

https://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1312521.html

これ読むと、順序としてはこんな感じ?

・一番やりたかったことは、とにかくPU全体パワーを増やしたい

・その為にはICE出力とH発電量の両方を上げたい

・その為には旧PUでは限界

・そこでH発電量とICE出力を両立できる燃焼室の形に最適化したい

・その為にバルブの鋏み角やカムのレイアウトやシリンダー間をコンパクトにした

・これによって重心が下がってコンパクトにもなりシャシー性能にも理想的になった

・同時にHのタービン、コンプレッサー効率を上げるだけでなくライバルに追いつくために”別のアイディア”も盛り込んだ

じゅんた がコメント

2021-03-16 10:57

https://youtu.be/gE3kMdy5i2Y

これ観ました?

フェルスタッペンvs角田

がコメント

2021-03-17 15:00

マックスと角田の比較動画をeye crossして立体視で見ることができました(笑)。それほど全く同じタイミングとハンドリングです。マックスの方がC4のせいか、やや微修正が多く、ラインも少しリスキーな感じですが。それにしてもマシンやタイヤが違ってもタイムが同じなら、素人目にはマックスと殆ど同じ動きになる角田はトンデモない人ですね、またデビュー三日目! 角田がレッドブルに乗ったらマックスと同じタイムになるのだろうか(笑)

そういえば、以前にもF2でのハンガロリンクの角田とF1のマックスとガスリーのハンガロリンクのOn board動画を比較して、YUKIがマックスの方に似ていると評していたのを思い出します。

kk がコメント

2021-03-16 13:45

https://www.auto-motor-und-sport.de/formel-1/mercedes-probleme-instabiles-heck-f1-testfahrten-bahrain/

興味深い記事です。

これを見るとメルセデスはW12のリアの不安定の原因がわかってないみたいですね。

がコメント

2021-03-18 23:54

パワユニットRA621Hもすごく力が入っていますが、

レッドブル、アルファタウリ、ホンダにとって重要なパートナーが、もう1つエクソンモービルの存在がありますね。

燃料、エンジンオイルもF1マシンの高性能を支える大事な要素。

昔ガソリンスタンドでアルバイトしていた当時は、モービルとエッソ(エクソン)別会社のライバルでしたが合併したのが不思議です。

メガバンクの東京三菱USJや三井住友みたいですね?

オールドF1ファンにとって、

ウィリアムズはモービル、マクラーレンはシェル、フェラーリはアジップ、ルノーはエルフのイメージが離れません。

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/test/f1-2021-pre-test-day3/trackback/