F1では2014年にハイブリッドターボエンジンが導入されて以降、コンプレッサーによって圧縮された空気を冷やすインタークーラーがあります。

圧縮された空気は温度が上昇(200℃以上?)、その時空気内の酸素密度が減る。酸素密度が減ると燃料と一緒に燃やすことが困難になってしまう。10℃下げる事で約3~4%酸素密度が増えると言われています。

インタークーラーは空冷と水冷が使われており、F1においてはどっちが正解なのか?各チームの違いを確認していきます。

チーム毎のインタークーラー方式

| チーム | エンジン | IC方式 | 備考 |

|---|---|---|---|

| メルセデス | メルセデス | 水冷 | |

| レーシングポイント | メルセデス | 空冷 | |

| ウィリアムズ | メルセデス | 空冷 | |

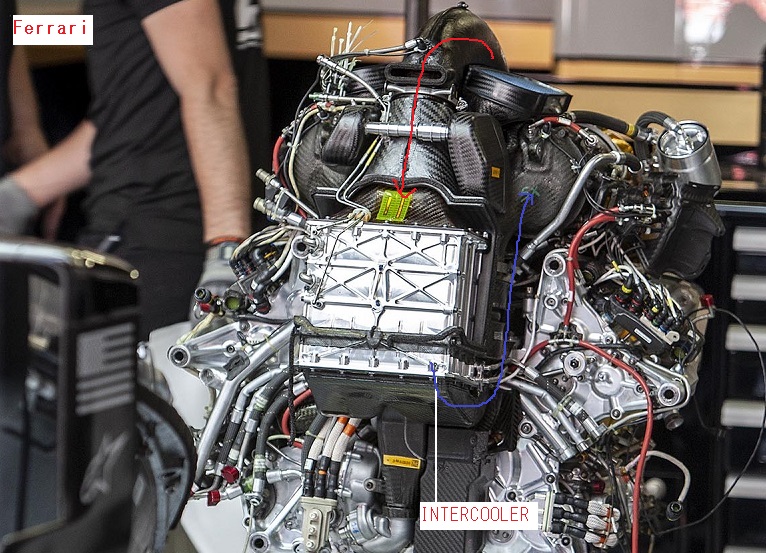

| フェラーリ | フェラーリ | 水冷 | PU一体型 |

| アルファロメオ | フェラーリ | 水冷 | PU一体型 |

| ハース | フェラーリ | 水冷 | PU一体型 |

| ルノー | ルノー | 空冷 | |

| マクラーレン | ルノー | 空冷 | |

| レッドブル | ホンダ | 空冷 | 2分割方式 |

| アルファタウリ | ホンダ | 空冷 | 2分割方式 |

インタークーラーは、エンジンの燃焼に関わる空気温度を決定づけるパーツであるにも関わらず、チーム毎に違った方式となっています。

一体型で供給しているのはフェラーリのみであり、他メーカーはチームにどのようなものを使うのかを委ねています、メルセデスPUのみが二つの方式を採用している唯一のメーカーです。

空冷インタークーラー

圧縮された空気をラジエーターに導き、走行風を当てる事により熱交換して冷やす、空対空となるのが空冷インタークーラーです。

走行速度が上昇すればするほど冷却性能を増加する事が出来るが、インタークーラー自体が大きくなりスペースが必要になる。絶対的なピークパワーは空冷が一番良いとされる。

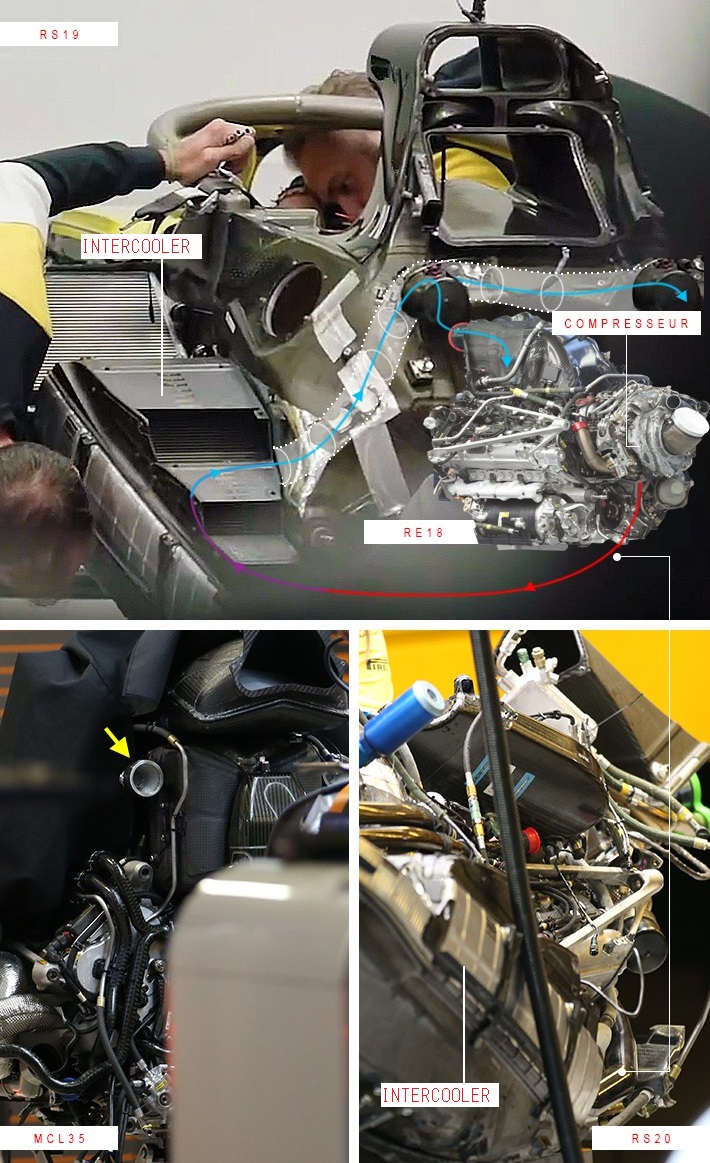

ルノーのインタークーラーは、サイドポッド左側の大部分を占める。

ウィリアムズはサイドポッド左側全体がインタークーラーになっているようです。

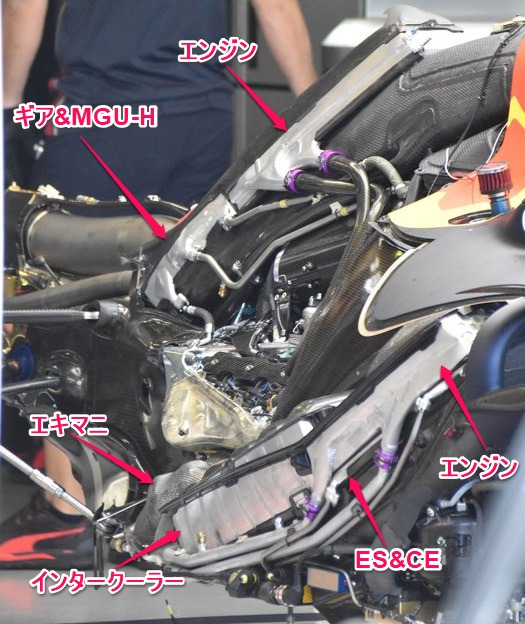

ホンダは、2018年トロロッソがサイドポッド左右にインタークーラーを分割して配置、2019年レッドブルもこれに習って同様の方式を採用しています。

水冷インタークーラー

メルセデスチーム、フェラーリPU勢は、2014年より水冷インタークーラーを使い続けている。空対水となるインタークーラーとサイドポッドにインタークーラー用冷却水を、冷やすための水対空ラジエーターが別途必要になる。

パーツ点数が多くなる事による重量増、ラジエーターポンプを動かすためのエネルギーが必要になるが、インタークーラー本体をエンジンの吸気近くに配置でき、圧縮空気温度の安定化などでレスポンスが良い。

高速度域での絶対的な冷却性能は空冷にかなわないと言われています。

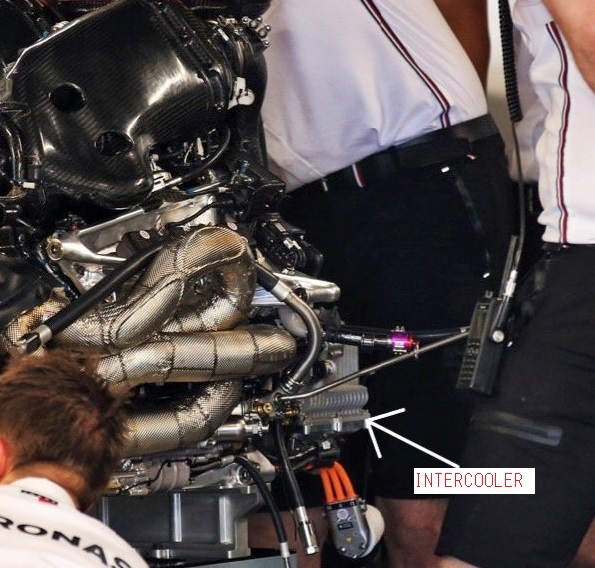

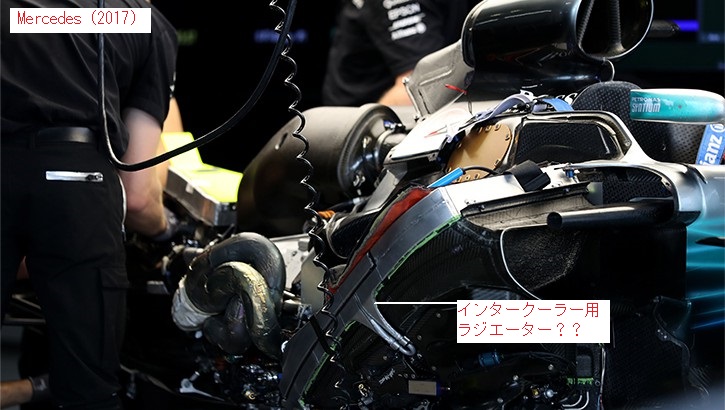

メルセデスはエンジン前面下方に配置、全体像をとらえた画像が未だに無い謎が多いインタークーラー、左右対称に立方体があると思われている。

フェラーリはPU一体型で供給されていて、エンジン前面中央に配置されている。

インタークーラー冷却水用のラジエーターサイズは判明していないが、空冷に比べるとかなり小型なものになるそうです。

上画像は2017年メルセデスの右サイドポッドのラジエーター、パイピングから予想して2層構造になっている下方部分がそれではないかと思われます。

2020年も分割されていたり2層構造になっているのは右サイドポッドなので、レイアウト的には延々と引き継がれていると思われます。

まとめ

エンジンの燃焼に大きく関係するインタークーラー、単純な構造になる空冷を採用するチームの方が多い。

2014年よりメルセデスの利点は、水冷インタークーラーによるものだと言われ続けています。

エンジン前面にコンプレッサー、インタークーラーを配置し、プレナムチャンバーまで空気を導く距離が圧倒的に短い事が、燃焼の安定とレスポンスにおいて一歩抜きんでている。重くなる水冷インタークーラーをできるだけ下方に配置している事も、重心の低下に貢献しているでしょう。

その一方で、水冷ユニットの重量増による他の部分での軽量化、冷却水循環のためのエネルギーが別途必要になる事など、水冷の方が完全に上とは言い切れない実情があります。

空冷は中高速域に強いが温度変化が大きい、水冷は低中速度域に強く温度変化が安定しているが、高速度域において冷却性能は劣る。こんな感じの差があると思われる。

空力、重量、エネルギーなど色々な要素のトレードオフ、空冷と水冷どちらが正しいのか?

歴史的な観点からでは、僅かな差でメルセデスの水冷インタークーラーが正解と言える。本当に極僅かな差だろうけど・・・。

フェラーリは2022年のPUから、「インタークーラーにまったく新しい配置を採用し、コンプレッサーを6気筒の吸気ボックス内に持ち込むことを検討している。」って記事がありました。

圧縮した空気を更に冷やして体積減らしてICE内での膨張圧を高める事でパワーアップするんですかね?

ICEの強度に関係するので、高い技術が必要だと思います。

イタリアの記事ですからねぇ・・・コンプレッサーをVバンク内ってホンダの失敗コンセプトなのにね。

コンプレッサーとタービンとMGU-Hは同軸上、その軸はクランクシャフトと平行でなければならないし、プレナムチャンバーがないと可変エアファンネルを上手に使えないような気がするんだけど。

基本的にはメルセデスレイアウトの延長上にあるものと考えるのが無難でしょうか。

同じメルセデスPUでも、

本家ワークスは水冷インタークーラー、カスタマーの2チームであるレーシングポイント(次期アストンマーチン)とウィリアムズは空冷インタークーラーと言う風に、冷却系統を各チームの自主オリジナルに任せている所が興味深いです。

マクラーレンMCL35Mは、どちらを採用するか?

決勝ではフロントローからスタートして、そのままトップ独走のパターンで勝ち続けるメルセデスワークスは空冷インタークーラーの方が良いのでは?と素人考えで思うのですが水冷インタークーラーの方がメリットあるわけですね。

フェラーリの「コンプレッサーを6気筒の吸気ボックス内に持ち込む」と言う表現が気になります。

あの容量が必要なコンプレッサーを吸気ボックス(プレナムチャンバーと解釈していますが)に包み込んで、更に全体をVバンク内に収めるなんて?

ホンダが初めてPUを設計した時の「ゼロサイズ」コンセプトのフェラーリ版か?と一瞬疑いました。

果たしてVバンク90度内に押し込めるなんて出来るのか?

ごめんなさい。まだターボの吸気温度を低くすれば良いと言う固定観念が抜け切れていませんでした。泣

良く考えると、吸気温度を低くする目的よりも、狙った吸気温度(PUにとって最適な)を一定に保つコントロールが重要な事に気付きました。

水冷インタークーラーを採用する理由、目的が理解出来ました。

メルセデスワークスマシンのサイドポットは小さくコンパクト。

個人的なイメージで、Vバンク角120度(相変わらず拘っていて)

なら「ゼロサイズ」も出来ない訳では無いのですが?

Vバンク角90度で出来る唯一の方法、手段はクランク軸を2本にする?がPUが重くなって横幅が大きくなるのがデメリットです。

クランクを細くする事で、いくらか重量押さえられる?

これまで4サイクルエンジンで2軸クランクと言うICE(内燃機関)の採用実績無かったですが?

https://twitter.com/redbullracing/status/1359814407757451264?s=19

こんかツイートがレッドブルからありました。

和訳しても良く判らないけど、これはPU開発凍結の事かな?

ん~、0勝をストップしたのはいつでしょう?見たいな感じかな。

リプでみんな2009って解答してますよ。

ありがとうございます。

なるほど、全然違いましたね

凍結決定か?とヌカ喜びしてました(笑)

速報来ましたね

https://www.google.co.jp/amp/s/formula1-data.com/article/f1-to-freeze-power-unit-development-beyond-2022/amp

ありがとうございます。

意外にも全会一致ですか!

まぁ詳細は今後詰めるようですが。

同じ空冷インタークーラーでも、ホンダPUのレッドブルとアルファタウリが左右サイドポットに振り分けて分割、左右対称であるのに対して、それ以外は左右どちらか片側配置の非対称と言うのは面白いですね。

どちらが優れているか?と言うよりも、やはり各チームの車体パッケージの考え方とかセンスが見えますね。

V型のPUなので、どうしても左右振り分けで対称が普通かと思ってしまいます。

ホンダが2022年型を前倒して投入すると言われるRA621Hが、メルセデスに習って水冷インタークーラー採用するか?ターボのトリプルスクロール化を取り入れるか?どのようなモノになるか楽しみで待ち遠しいです。

メルセデスPU、フェラーリPU、ルノーPUも同じく。

左右分割方式は各バンクに導く空気温度が微妙に変わる、2018年初めて採用したホンダはそれほど問題にはならないと言っていますが、極僅かには問題があるって事です。

サイドポッドの小型化と左右重量配分の方を重視したと言う事でしょう。

ホンダがマクラーレンとジョイントしていた時は、非対称配置だったですね(左右どちらかに配置していた?)

メルセデスPU陣営で、

ウィリアムズはともかく、レーシングポイントがワークスと同じでは無かったですね。コピーマシンなのに意外と違う?

ホンダPUは2チームとも共通、フェラーリもワークスとカスタマー2チームとも全て共通、

ルノーはカスタマーとは別路線の考え方(Bチーム自体に否定的でしたから?)

各コンストラクター領域でオリジナル個性が見られる箇所ですが

同じPUを使うチーム同士は、ギヤボックス同様に冷却系統も共通化されて統一されるのではないか?と個人的に考えています。

残念な事では有りますが、

予算コストが厳しいF1なので?

FIAのエンジン担当責任者であるジル・シモンは、2022年からE10と呼ばれる新燃料の使用がF1で義務づけられる計画となっており、これが「パフォーマンスのセーフティネット」なるだろうとしている。

「我々がエンジンに関して知っていることからすれば、2022年にはすべてのエンジンが非常に狭い性能範囲内に収まると予想している」

こんな事を言ってるようですが、E10ってバイオエタノール10%の混合燃料って事ですよね。

これって当然ながらホンダも対応しないとレッドブルが困る。

開発凍結なのでE10も無しかと思ってました。

開発凍結にはなりましたが、まだ性能調整の課題が残る?

その対策の1つがE10新燃料ですね。

段階的にエタノール配合率を上げて(小出しにして)最終的に100%目指すのでしょうね?

バイオエタノール100%なら永遠にICE(内燃機関)を使い続けてもカーボンニュートラルをクリアした事になると思うのですが、ダメなのかな?

ICE(内燃機関)だけにするも良し、

電気エネルギーに変換して電気モーターだけで駆動するも良し(シリーズ型ハイブリッド)、ICEの駆動と電気モーターの駆動を併用するも良し(パラレル型ハイブリッド)

性能調整の対策で、全サプライヤーPUのMGU-K、MGU-Hを共通、統一部品にする案など出てこないのでしょうか?

クリアしたことにはなりますが、実情はそうでない(電気自動車もバイオエタノールも製造過程のCo2排出量は多い)というのが認知されてきていますから、まだまだ変わるんじゃないでしょうか。

開発凍結決定を聞いて、

フェラーリ、ルノーの新型PU(セパレート式?)来シーズンからの新F1投入間違いないかな?と思いました。

と言っても、2024年の3シーズンまでしか使えないから、現行PUをアップデートして継続する可能性もある?

もし今シーズンからフェラーリ、ルノー共にセパレート式PUを搭載していたらビックリですが?