金曜日、桜が咲き誇る鈴鹿サーキットで行われた2回のプラクティス、FP2は4回の赤旗によりロングランとアタックラップデータを奪われた形となりました。

マクラーレンは順調そのもので、L/D比が優れたマシンで簡単にトップタイムを記録している。

F1公式のAWSビックデータ解析を確認しておきましょう。(FP1データが主だったもの)

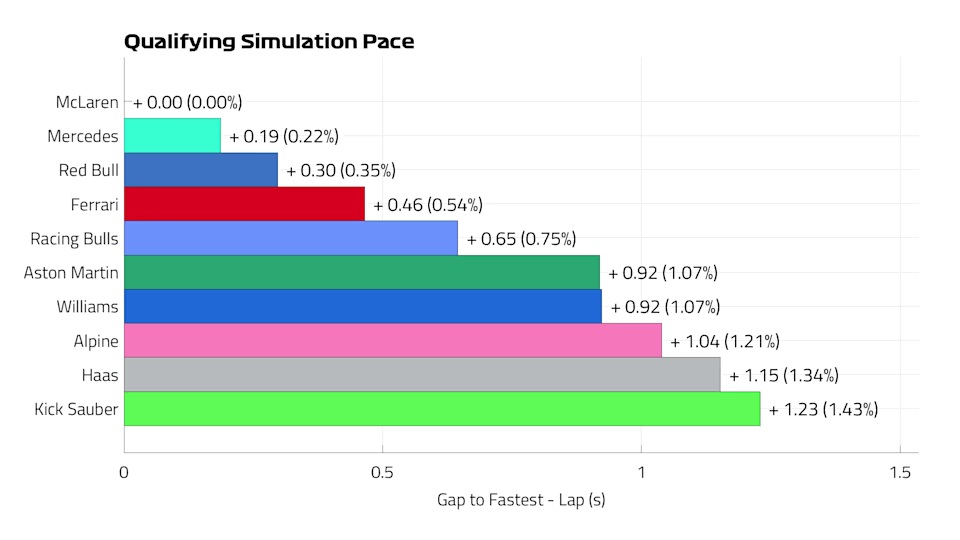

予選シミュレーションギャップ

マクラーレン、メルセデス、レッドブルの順になっています。

空力効率が問われる鈴鹿、なんとレーシングブルズが中団最速になっています。

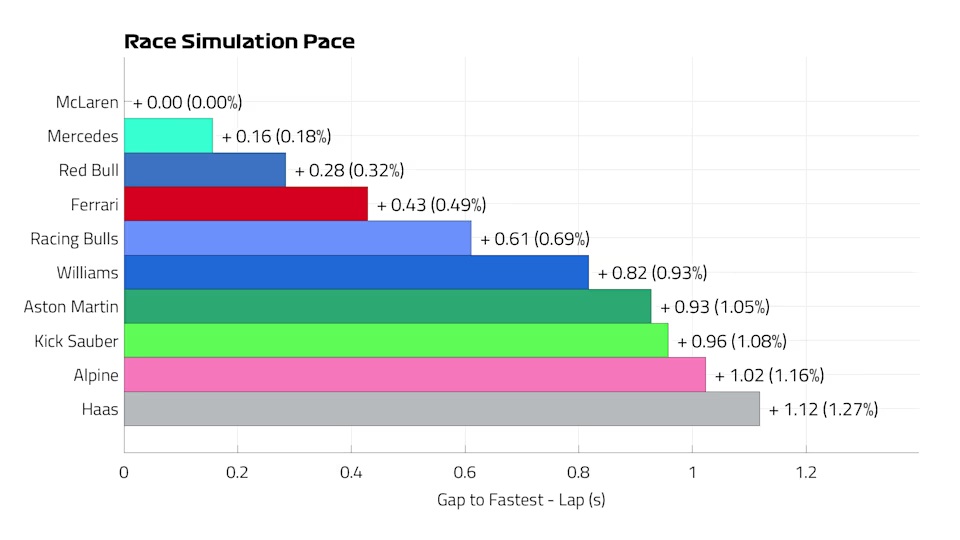

レースシミュレーションギャップ

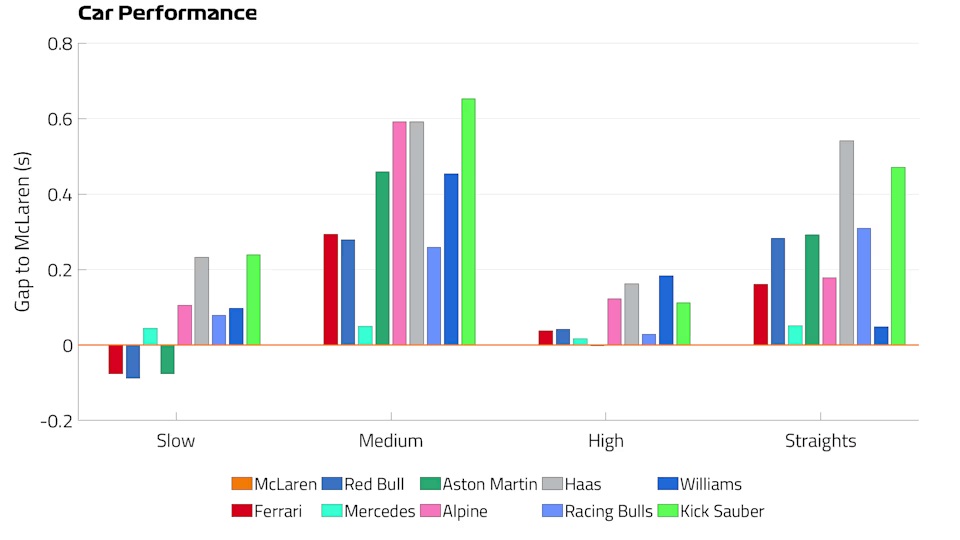

カーパフォーマンスギャップ

フェラーリ、レッドブルは低速ターンが速い、重要な中速ターンで大きな差をつけられている。

マクラーレンに一番近づいているのはメルセデスです。

まとめ

レッドブルの弱点はリアウィングに頼ってしまっているリア側のダウンフォースです。

ウィングはその深さ広さでダウンフォースを作りますが、ドラッグも増えます。

2022年から2024年中盤までレッドブルが最強だった理由は?

ギリギリのところで不安定になるフロアダウンフォースに頼らず、ウィングでダウンフォースを稼ぐスタイルだったからです。

研究が進むにつれてフロアダウンフォースを速度域毎に安定させる手法が確立されていきましたが、レッドブルだけが停滞している。(フェラーリはまた方向性を誤っている)

マクラーレンとメルセデスの共通点

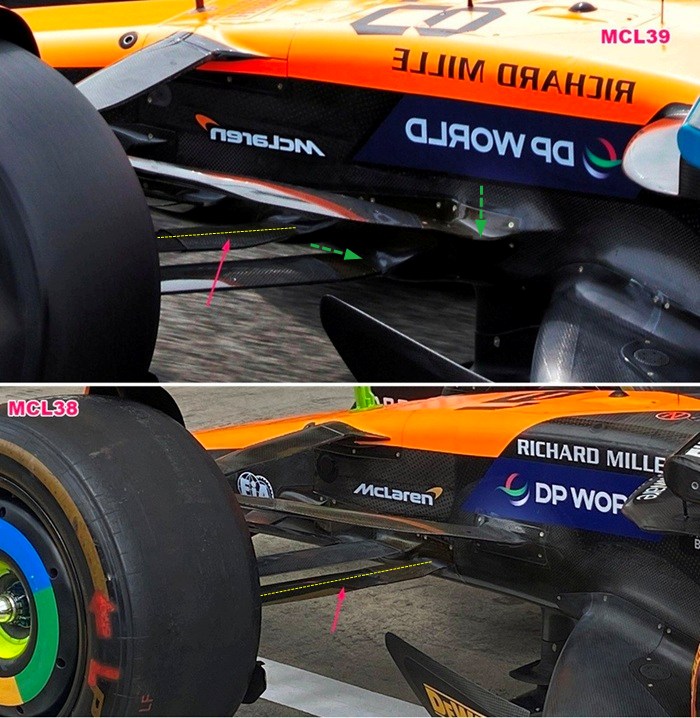

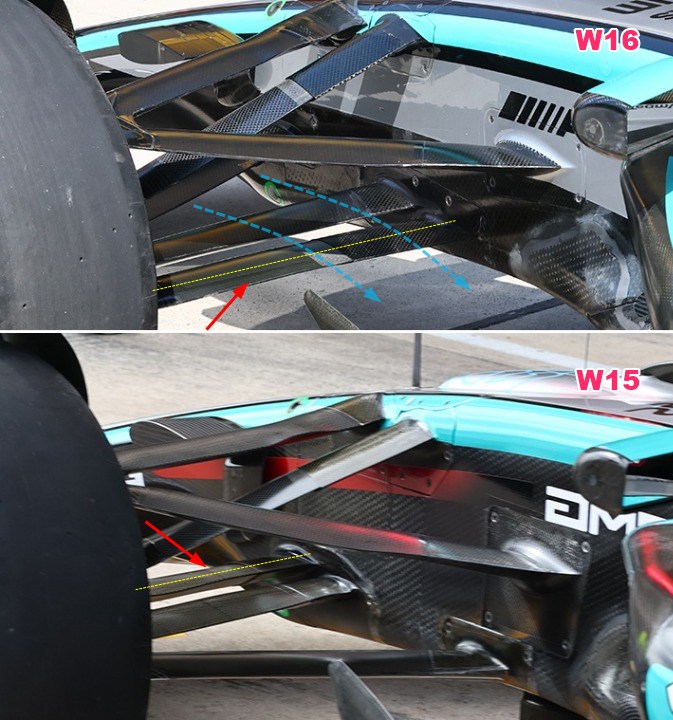

私のマシン分析(Xを含め)を見て下さっている方ならご存じな、フロントサスペンションアームの空力的配置がこの2チームの共通点です。

マクレーレンは昨年よりもフロアに近づけて配置している。

これらもレッドブルが2022年から推し進めていた手法ですが、更に進化させたのがマクラーレンです。

マクラーレンを模倣したメルセデスは現時点で2番手チームになっています。

フロアに近い低い位置のアームを増やしてフロアへ安定的に気流を届けています。

コメント Comments

コメント一覧

がコメント

2025-04-05 12:34

メルセデスは現行レギュレーション最後に

全く新しくプルロッド式導入するよりも

使い慣れたプッシュロッド式で最大限性能引き出す路線選んだのですね。

ワークスのメルセデスがカスタマーのマクラーレンを御手本参考にするなんて不思議な感じです。

それだけマクラーレンがトップコンテンダーだとメルセデスが認めていると言う事ですね?

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/japan/r2-jpn-friday/trackback/