レッドブルのDRSを使った時のストレートスピードがあまりにも速いため様々な憶測が語られている。

トリプルDRS? とんでもないデバイスみたいな言われ方まである始末です。

リアウィングはビームウィングの効率を上げる、ビームウィングはディフューザーの効率を上げる、なのでDRSを使うと2つの接続が切れるみたいな説明。

それは確かに少しは影響があるけど、ディフューザーをストールさせたらポーパシングして走るどころじゃないのに。

では、どんなものなのか?

自称ニューウェイ脳内風洞研究家の私が解析しましょう。

レッドブルとフェラーリのDRS速度の違い

オーストラリアGPのリアウィングはレッドブルがミドルタイプでダウンフォースが高め、フェラーリはロータイプウィングです。

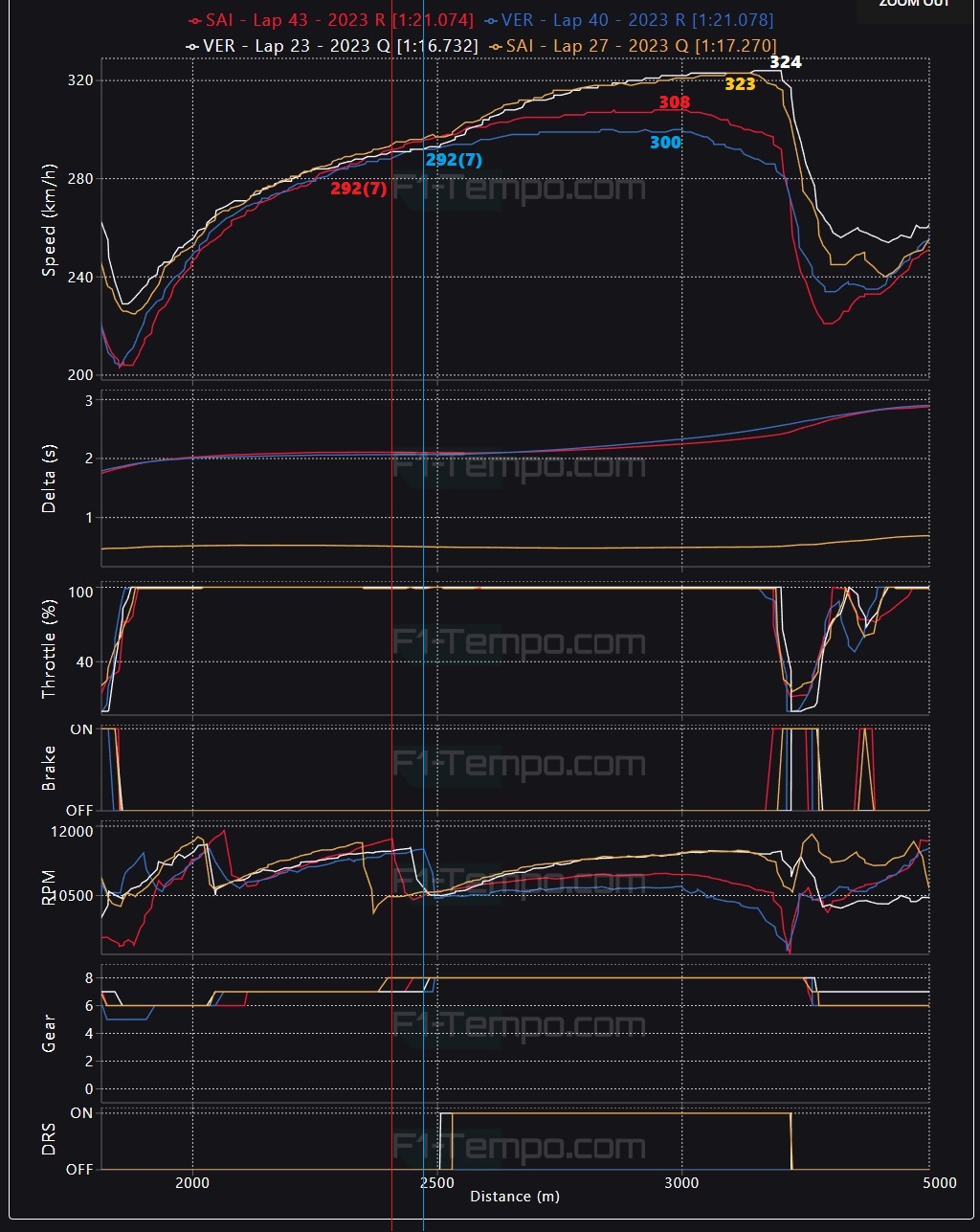

テレメトリー解析(アルバートパーク:ターン6~ターン10)

フェルスタッペンとサインツ、予選最速ラップとレース終盤の同じラップタイムの比較

- フェルスタッペンはレース終盤ラップで300km/h、予選単独DRSなら324km/h

- サインツはレース終盤ラップで308km/h、予選単独DRSなら323km/h

- デルタはレッドブル24km/h、フェラーリ15km/h、9km/hの差

- レッドブルの7,8速のギア比は高く最高速重視

- HONDA-RBは10,500~11,500rpmの回転数をきっちり使う燃焼エネルギー効率重視(パワーバンド重視)

数値だけみればレッドブルがおかしいぐらいにデルタが大きい事になるが、ギア比・エンジンモード・ERSモードが最高速に対して最適化されているのです。

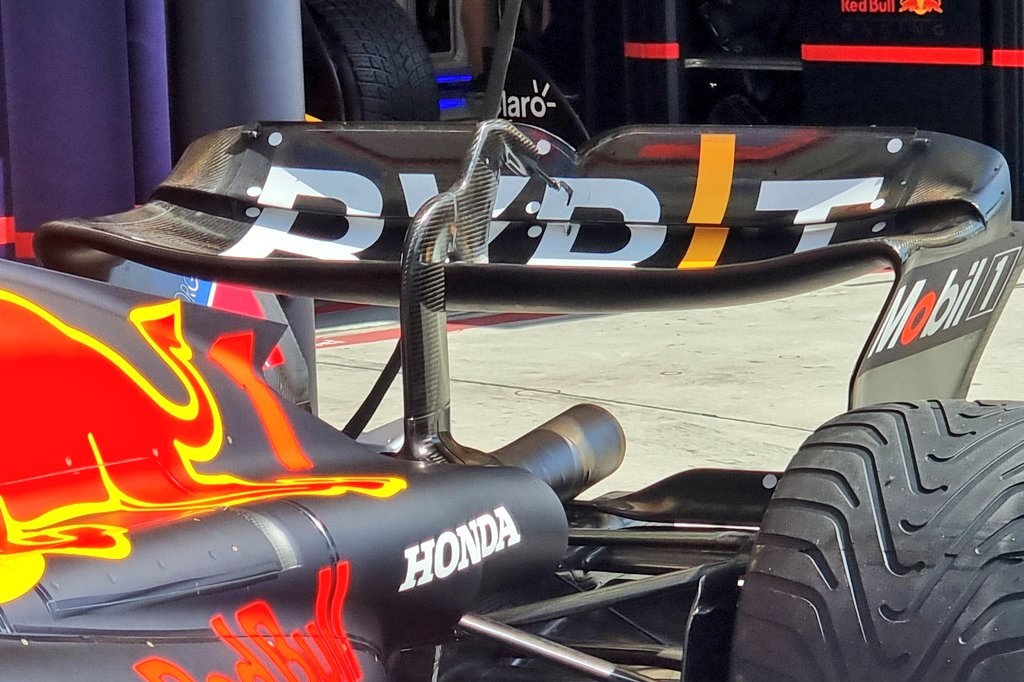

レッドブルとフェラーリのリアウィング比較

レッドブルのフラップは、それ自体が湾曲し空気を受け止める形状になっているのがわかるだろうか?

フラップの角度はかなりきつめに立っている。

フェラーリのフラップは直線的で角度が浅い。

レッドブルのDRS効果が高いのは秘密でもなんでもなく、フラップが湾曲していて角度が立っているからです。

フェラーリと比較すると一目瞭然だと思います。

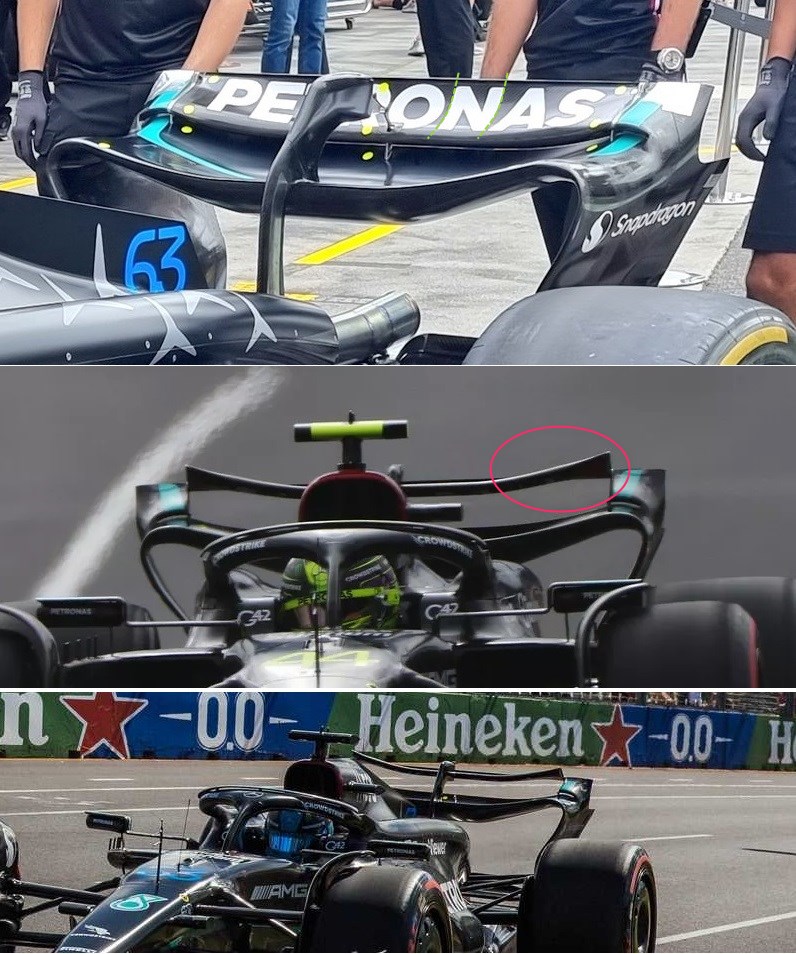

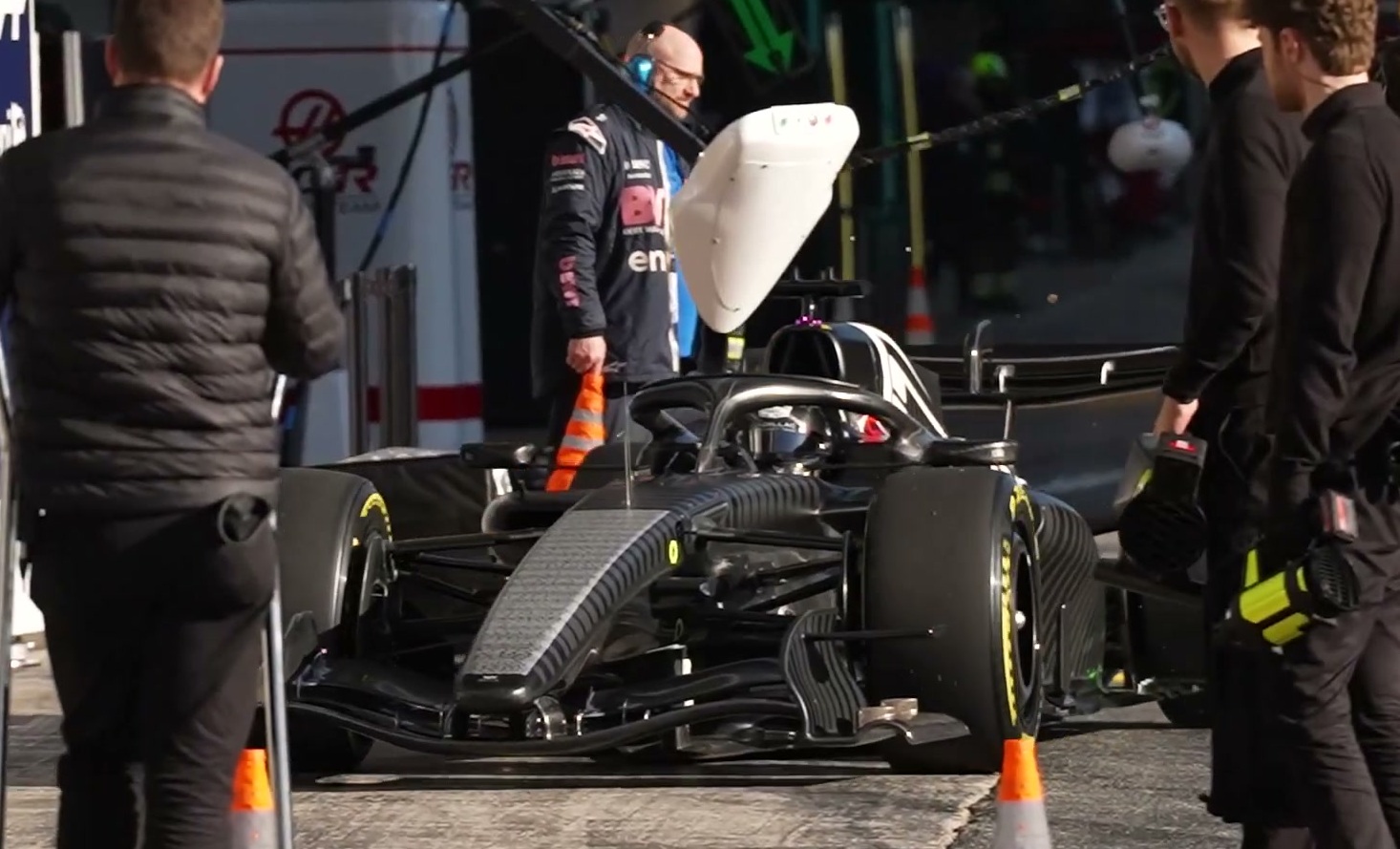

レッドブルのリアウィングDRS状態

リアウィングのメインプレートに注目してもらいたい。

前後の高さがほぼ水平だと言う事に気づくと思います。このようなウィングはダウンフォースが少なくドラッグも少なくなります。

フラップがあって初めてメインプレートの湾曲による空気を受け止める効果が最大限に発揮されます。

DRS状態のフラップはリフトを発生します。(某現役エンジニア談)

リフトが無いと開いた状態を維持出来ないのです。

リフトを発生すると言う事は、フラップは全体的に下がる気流を生成する事になります。

〇で囲んだ部分は特に多くのリフトを発生、下がる気流が多くなります。(レッドブルは端までしっかりと85mm開く)

マシン後方に上昇してくる乱流に対して、少しではあるが下げる気流を供給する事になり、それがドラッグを軽減する事に繋がります。

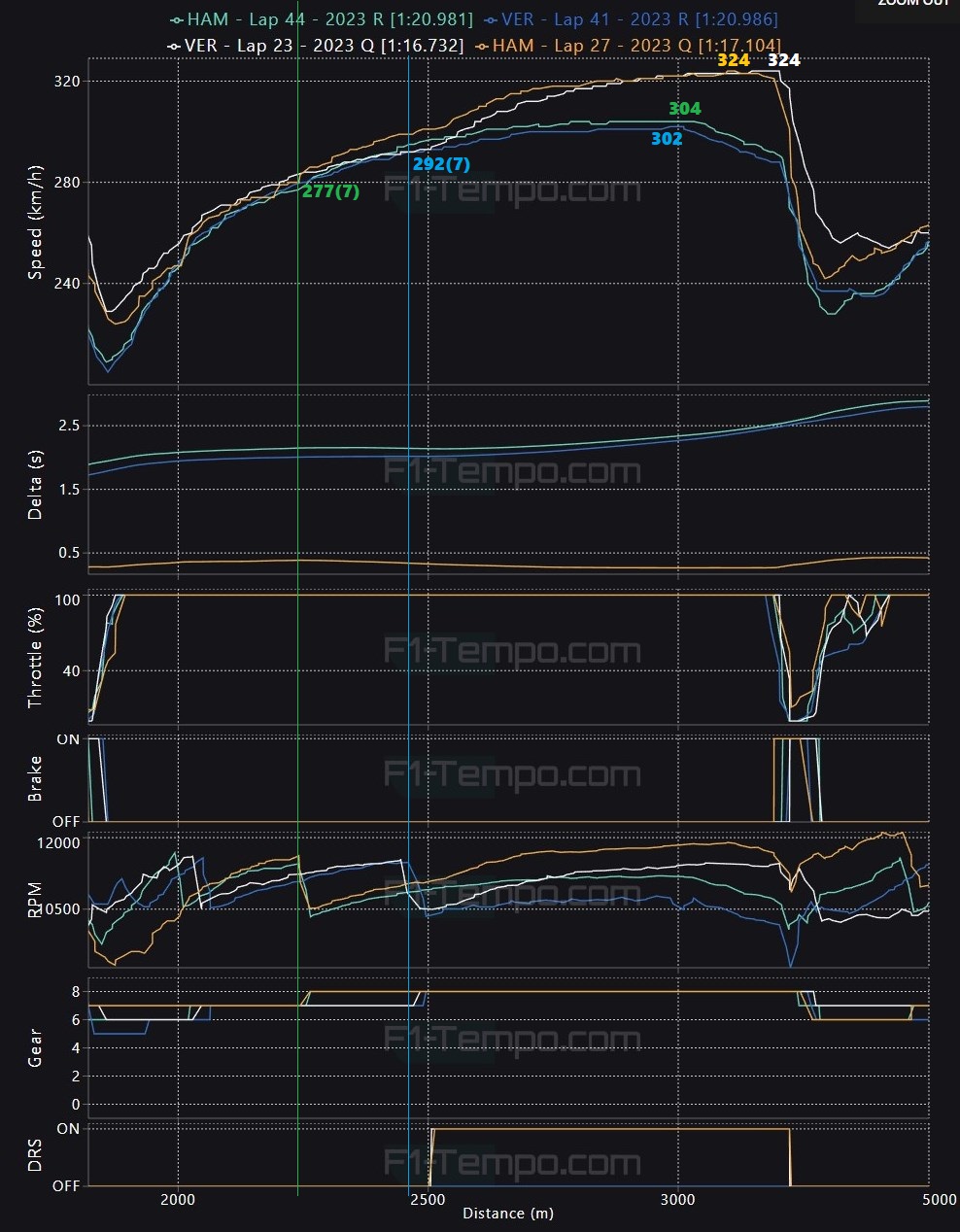

レッドブルとメルセデスのDRS速度の違い

メルセデスのリアウィングはレッドブルよりも全体的に小さい。

テレメトリー解析(アルバートパーク:ターン6~ターン10)

フェルスタッペンとハミルトン、予選最速ラップとレース終盤の同じラップタイムの比較

- ハミルトンはレース終盤ラップで304km/h、予選単独DRSなら324km/h

- フェルスタッペンはレース終盤ラップで302km/h、予選単独DRSなら324km/h

- デルタはレッドブル22km/h、メルセデス20km/h、2km/hの差

- メルセデスは7速の最高回転数で277km/hしかでない加速重視のギア比

- メルセデスは8速12,000rpmで325km/hに達してしまうのでそれ以上は伸びない

メルセデスのリアウィングはレッドブルのミドルよりも全体的に少し小さい、フラップは端の方が投影面積が少ない。

それなのにレッドブルとDRSデルタの差がほとんどないのです。

(おい、ゲイリー嘘つくんじゃねーよ。)

※バーレーンでもメルセデスはDRSデルタ20km/hあります。

メルセデスのフラップも曲線を描いている事に気が付くと思います。

DRS時の端の方が、レッドブルより開いているスペースが少し狭いのでこれが2km/hの差かな。

PUとギア比の関係は重要でメルセデスの加速重視のギア比は、ジェッダのような330km/h必要な超高速ステージで12,000rpm以上の回転数が必要になりフリクションロスにエネルギーが奪われます。

メインプレートはバーレーン、ジェッダ、アルバートパークの3戦で同じであり、ジェッダでロータイプを使ったレッドブルにストレートスピードで勝てる訳がありません。

全てはフロアダウンフォースが安定していない事に尽きます。

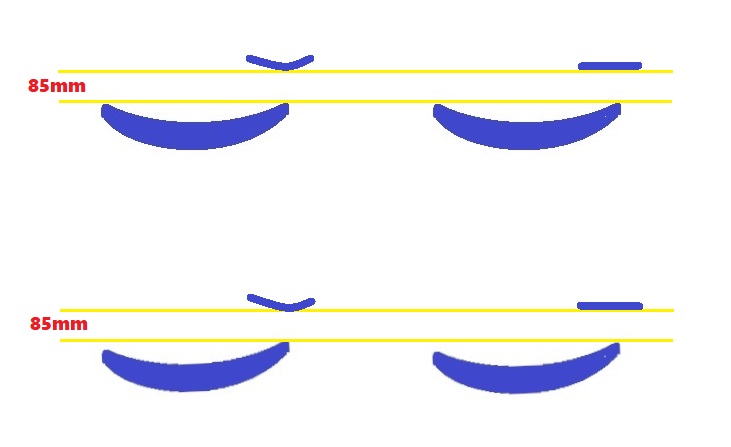

湾曲型フラップのDRS時85mmのライン

メインプレート頂点とフラップの距離は、前後方向の一点のみが85mmを達成していれば良い。

緑点線はそのラインです。

上がミドルタイプ、下がロータイプです。

メインプレートとフラップの離れるスペースが広くなる図を簡単に書きました。

湾曲型フラップはフラット型フラップよりメインプレート上面の気流の抜けが促進されると思われます。

まとめ

DRSデルタの多いリアウィングは、メインプレートの前後高さに大きな差が無くダウンフォースとドラッグが少ないものです。

フラップが接続される事で大きな曲線を描きダウンフォースを多く発生させます。

フラップは湾曲型で閉じているときは空気を多く受け止める。

開いたフラップはリフトを発生、湾曲している事でその効果が高まります。

フラップで下がる気流をマシン後方に発生させ、ディフューザーとビームウィングで上昇してくる乱流を少なからず抑える事が出来ます。

メルセデスの開いたフラップは特にその傾向が強い事が確認できます。

レッドブルのミドルタイプ、メルセデスのロータイプ、全然違う形状なのにDRSデルタはほぼ一緒である事。

フラップの角度が違うけど湾曲している事が共通点、空気力学に当てはめるとこのような分析となります。

(メインプレートは下面の後ろ側がストールしている可能性もある)

DRS時の真横に近い画像があればもっとわかるのですが、250km/h以上の速度でそれは無理な事だろう。

誰かこれを正確にCFD解析してくれないだろうか・・・。

コメント Comments

コメント一覧

がコメント

2023-04-19 15:22

バスールもレッドブルのDRSデルタの謎を早く解明しないといけない、とコメントしてたりしますが、これもバスールがゲイリー並に〇鹿って事ですかね?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-04-19 19:52

ヴァスールさんはそんなの知らなくていい、エンジニアが解明する事です。

現にメルセデスは出来ている訳ですから。

フェラーリが昨年作ったリアウィング数は6種類ぐらいあり一番多かった。

レッドブルは3種類、メルセデスはメインプレートが2種類ぐらいだったかな。

予算制限もあり自由に作れない状況が、昨年からのレッドブルのDRSデルタの解明を遅らせています。

メルセデスは1年かかって追いついた、次はフェラーリの番です。

917K がコメント

2023-04-19 20:59

AT04、せめてリアウィングだけでもパクれば最高速上がりますかね?

ただ、各速度域でのコーナーのバランスにどういう影響が及ぶか分かりませんが..

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-04-19 00:36

上がりません。

既にペラペラウィングです。

真似するとレースラップでダウンフォースを稼げますが、通常ストレートがもっと遅くなります。

増えたダウンフォースを分をターンスピードに変換できるとは到底思えないです。

917K がコメント

2023-04-19 03:47

こりゃあ、厳しい状況ですね。

もう今年は、小手先のアップデートでは対応できないでしょうね。

一刻も早く、AT05の開発に全力シフトした方が良いのかもです。

しかし、PU含むコンポーネントをRBとこれだけ共有しているのに…

改めて空力、恐るべしです。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-04-19 03:54

基本的にレッドブルはロードラックローダウンフォースマシンです。

他より少し大きなウィングを使います。

フロアは出来るだけ安定したものを用意してます。

目先のベンチュリートンネルに頼らず最大値は低いです。

がコメント

2023-04-19 04:31

DRS ONOFFデルタが大差無いのに、為す術がない位RB19はストレートが速い、とか言ってるハミルトンもアホという事ですかね。

AT04がRB19と同じPU、同じギアボックス(RB18と同じ?)を使っていて最高速が遅い理由も是非考察して下さい。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-04-19 04:42

簡単に追いつかれるターンスピード差が大きいのです。

このターン6,ターン9の速度差を見ればわかります。

これだけの差があれば、後方に張り付いた時の乱流の影響をペイできます。

ピタッとスリップに潜り込まれれば終わりです。

HAMはリップサービスみたいなものですよ。

AT04については何記事か前におおよその解析はしています。

1コメンター がコメント

2023-04-19 11:25

ありがとうございます。JINさん、いつも, “目からウロコが落ちる”素晴らしい考察を。

このBlogでいつもみられるように、いかなる競争性の高さも、全ての現象が繋がっている (例 空気の流れの空力学においてF1カーの先端から始まり後端へ流れる) のように、各々の部分の全てが優れていて、それら一つ一つの全てが、セットアップ含めて統合されて最適化する経緯が基本的に大切ですね。

Honda-PU 蓄電池&電動面の能率性についてですが、Australia-GP時、改修後の? 緩やかなアールでロングストレート的なターン6 から ターン9 の最長の高速区間で、RB19 Verstappen選手が W14 Hamilton選手をオーバーテイクした際の上空からの動画で、後半の明確な最高速の違いが印象的でした。そして、QF時のRB19 & W14 (George Russell)の Telemetry 遠隔測定法 のデータ分析のグラフを見ましたが、W14 はモーター出力の Clipping : 切れ を示しているようでした (RBは切れ無し)。それは、RA621H からの I.C.E.サイズによる空間的なゆとり & Red Bullチーム車体側の冷却面の空間的な協力、また、)MGU-H の回生率のための I.C.E側の燃焼効率の設定も関係すると思いますが、おそらく、2023季も依然として Honda’s PUは電動化面で優位性があるかもしれません。

なお、より燃焼圧が強くなりピストンやシリンダーへの影響が強いために対策 (熊製メッキ) が必要となるI.C.E.シリンダー内の外周部よりドーナツ状に自着火的な高速燃焼と呼ばれるものは、現在も Honda のみなのでしょうか?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-04-19 12:06

ホンダはこの燃焼を制御する事で50hpもの差を縮める事が出来た。

そして毎年毎年、圧縮比を上げていった、それでようやくメルセデスと同等になったのです。

なので、燃焼に関してはどのメーカーも似たようなものですよ。

リーンバーン、高ブースト、高圧縮比、現行のターボエンジンでは似た燃焼にならなければ同じ性能は得られません。

1コメンター がコメント

2023-04-20 12:00

回答ありがとうございます。

PU4マニファクチュアラーとも概ね同じパワーといわれるので、I.C.E.燃焼現象も概ね類似(伝播ではなく自着火系) の水準の技術を手なずけている、また、その燃焼圧に耐えるシリンダー内壁の耐性技術を持っているということになるので、少し信頼性の差がありますが全マニファクチュアラー凄い。

Hybrid-era F1参戦による結果が、これからの U.S. 市販車市場では影響ありそうですが、依然として日本やアジアではそれが販売に繋がる保証はありませんが、F1 参戦による技術競争で得られた技術水準は、企業としては量産車に汎化しなければならないと私は強く思います。もし現参戦していなければこれらI.C.E.や 電動化面の技術水準は、おそらく達成するところまで追い込まれていない、遅れに気づけていなかったかもしれません。また、人材について浅木泰昭さんと同様のことを、稲盛和夫氏自身も若い時にそうであり(尖った個性と自らを表現)その様な個性の者を大切にしたそうですが、いわゆる Rare:希少 な才能の持ち主の活かし方にも。

1コメンター がコメント

2023-04-28 09:12

Azerbaidzhan-GP モータ誌の記事にある、RB19 エキーゾーストパイプ排出口部のリアエンドでの高い配置と上向き角度により、基本的に上昇気流を誘発する高温で排出される排気気流がその周辺の大気に与えるものは、ディフューザー、ビームウイング、アッパーフロア・エンド & リアウイング間の流れに対する、定番の Faster moving air: 速い流速 を生む Low pressure: 低圧 域をより強く誘発させることが目的なのでしょうか?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-04-28 12:19

エキゾースト出口の後方に与える影響は全車ほぼ変わらないでしょう。

レッドブルが少し上げている理由は、クラッシュ構造体の上に気流を導きたいからだと考えられます。

ビームウィングの中心に貯まるような空気を抜き出すため、しいて言えばドラッグ削減目的だと思います。

がコメント

2023-04-25 00:40

私もトリプルDRSの話題が出たときに懐疑的でしたが、JINさんの提示してくれたデータが物語っていますね。

そもそもDRS→ビームウィング→ディフューザーでストールするなら去年も(言ったら他のチームも)同様の構成なので、ディフューザーのストール事案は去年でも発生していないとおかしいです。

仮に去年と今年でこれらのパーツの関連性をシビアに詰めてきたとしても、サーキット特性で変更するビームウィングの大きさ(や寝かせ具合)で関連性が一気に破綻するのに!

他には柔らかいリアサスでDRS時に車高が上がってフロアやディフューザーの効果が半減してドラッグが減る、とかならわからんでもないですが、映像を見る限りそこまで露骨に車高が上がっているようにも見えませんしね。

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/ferrari/f1-rb19-rear-wing-drs/trackback/