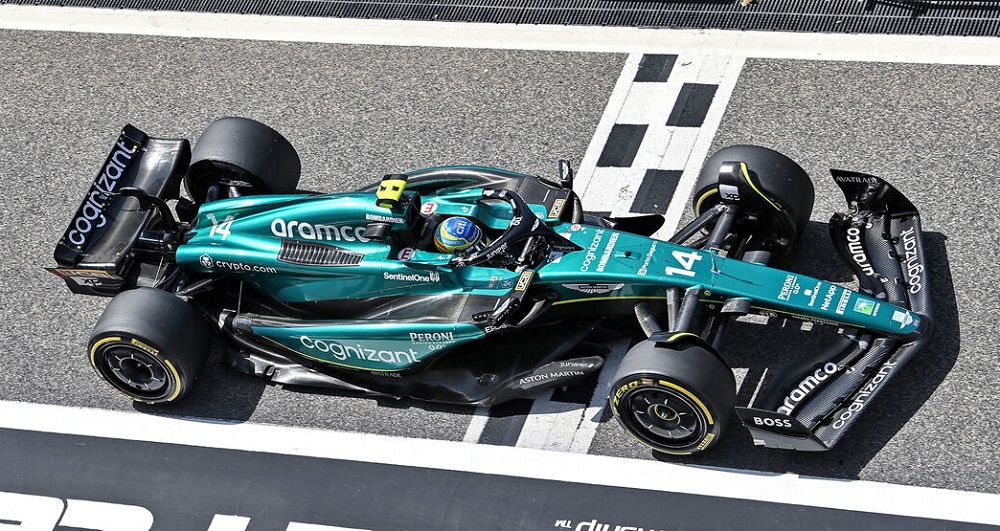

アストンマーチンAMR23は、2022年4月にレッドブルから移籍してきたTDダン・ファロウズが手掛けたマシンです。

ジャガーレーシング時代から現レッドブルレーシングに長年関わってきた彼の経験と知識が生かされています。

元々は2021年から新規定導入だったので6月の移籍発表時には、彼の頭の中で空力のみならず全てが構築されていたのだと思います。

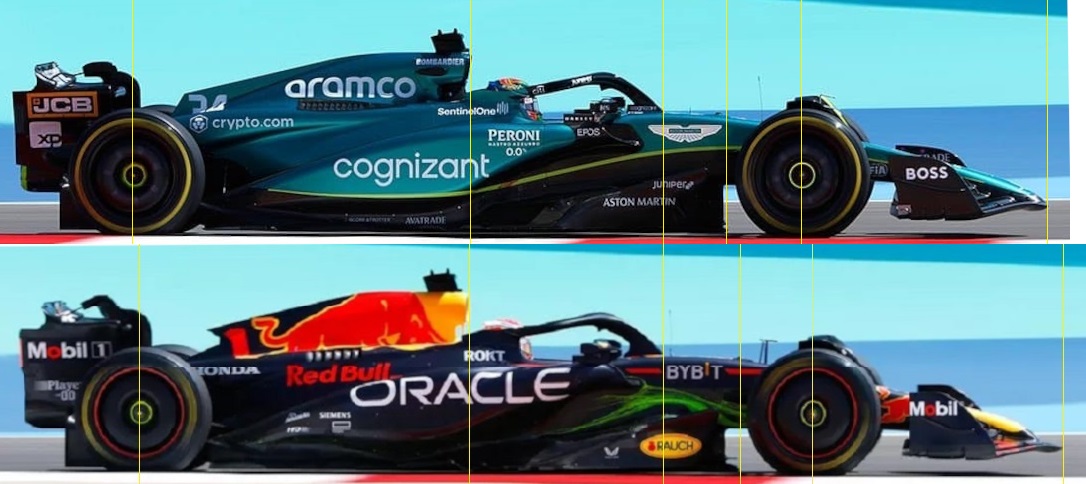

アストンマーチンAMR23とRB19のサイドビュー比較

比較するため今回の画像の条件は、奥のフロントタイヤがあまり見えない事、これによってアングルは近い状態になります。

コクピット背面とヘイローの先端距離(規定上同一)を合わせる。

アストンマーチンのフロントアクスル位置はレッドブルのようにバルクヘッドの最先端ではありません。

メルセデスPUとギアボックスの関係があるので、コクピット後ろにスペースが必要なのでしょう。(メルセデスほど胴長ではないですが)

アストンマーチンAMR23とRB19のトップビュー比較

フロントノーズとフロントウィングのバランスは似ています。

ノーズと最上段フラップが交わる位置はほぼ一緒かな、その為ノーズ付近のウィング前後長はAMR23の方が短くなります。

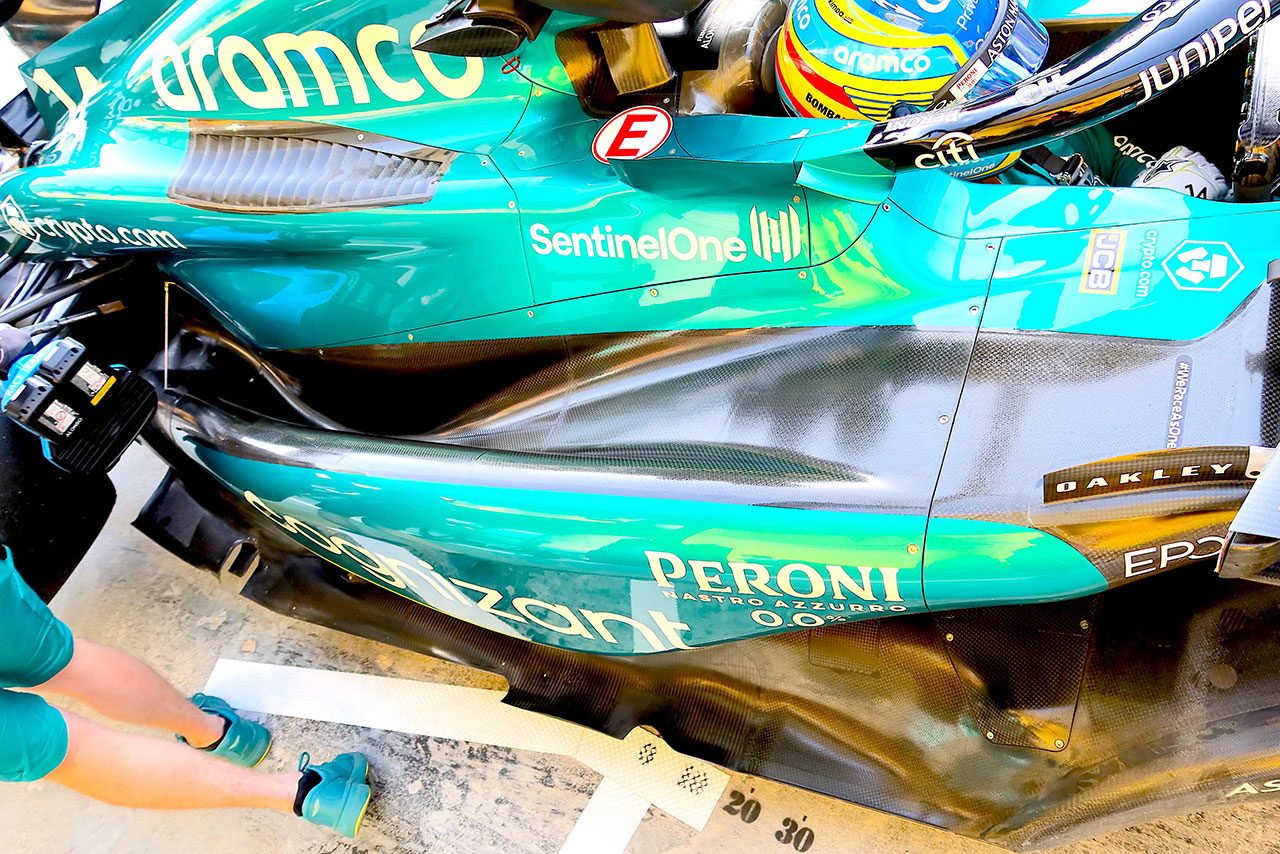

特徴的なスライダー型サイドポッドが目立ちます。

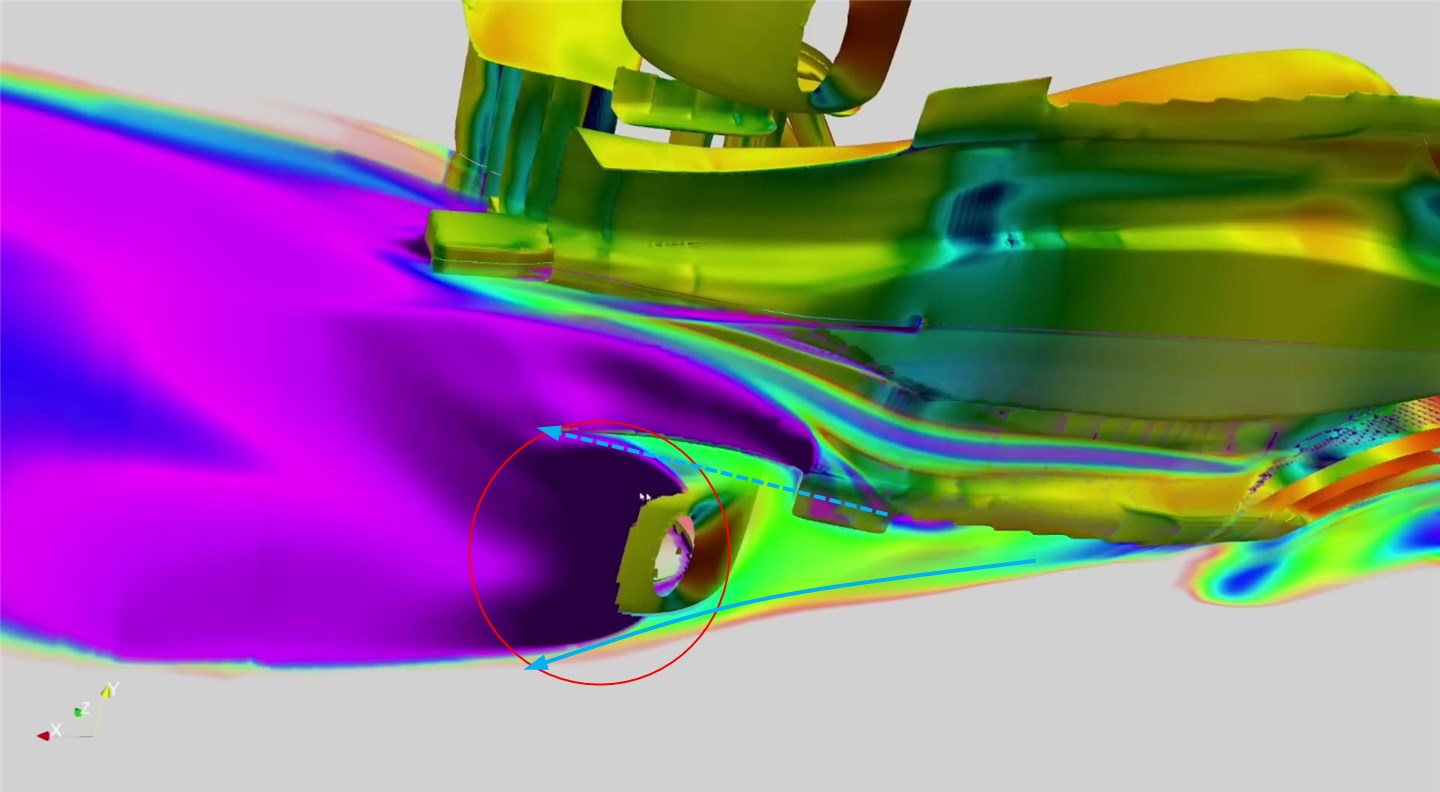

スライダーを流れる空気は、ディフューザーの上面へ乱されない安定した空気量を導く事が出来ます。

この流れはフロアとディフューザー下面の空気を引き出す為に機能します。

安定しているのでフロアのダウンフォースを安定させる事に繋がります。

アストンマーチンAMR23のサイドポッド

マシンサイドとフロアエッジ辺りを守るようにそびえたつサイドポッドの壁、流れを完全に分離管理しているのがわかります。

広いアンダーカットで纏められた空気が行き着く先は、リアタイヤとディフューザーの間です。

リアタイヤと路面に挟まれ乱れた空気の流れはディフューザーの機能を低下させます。

F1業界用語で tyre squirt (タイヤの噴出)と呼ばれるものです。

タイヤの噴出をディフューザーに出来るだけ近づけないようにする為、フロアエッジ上面から強い流れを導く事が必要です。

フロアエッジ下面にも同じような強い流れがあり、フロアエッジを挟んで上下の強い流れでこれを防ぎます。

アウト側にはフロアフェンス辺りから流れを導き、出来るだけ外側へ遠ざける事も重要となります。

ロングサイドポッドの優れた点は、フロアエッジで作った強い流れをディフューザー上面に引き込まれないように出来る点です。

まとめ

AMR23のサイドポッドは上も横も流れを固定化し安定させる事で、

ディフューザーの機能が安定化→フロアのダウンフォースが安定化→車高変化に強いフロアダウンフォースが構築出来る点にあるでしょう。

2022年からの空力はボディ形状の見た目通りに流れる(きちんと流れているかは別として)、非常に分かり易いものになっています。

2021年まで使われていた多くのボルテックスジェネレーターやエアロフィンが排除された事によって、ボディを使って流れを作る事が必要になっています。

見た目通りに分かり易い空力コンセプトのAMR23です。

まだまだトップチームには及びませんが、ベースラインとしては非常に強いマシンです。

マシン内部がはっきりとわかる画像が少ないので多くを分析できませんが、ラジエーターなどのデザインはトップチームに及びません。

マイクロナノ技術と金属3Dプリンター技術など、内部パーツの洗練化が今後の鍵になります。

今後の開発であらぬ方向へ行かない事を願っています。

コメント Comments

コメント一覧

がコメント

2023-03-07 11:17

ニューウェイ先生のコンセプトに近いものを取り入れる場合、丸々コピーしても先生ほど空力をコントロール出来ない為、物理的な壁などを作って機能するようにしてるのかなと思います

アストンやアルピーヌに比べて丸々コピーに近いマクラーレンがいろいろ苦労してるのは根本的な理解が進んでいないからなのかなと

アストンは去年レッドブルからエンジニアを7人、メルセデスからNo1空力エンジニアを引き抜いていたそうなので今後も手堅く進化させそうです

ちなみにメルセデスNo2空力エンジニアはレッドブルが引き抜いたそうです

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-03-07 11:25

根本的に・・・フェンスからのフロア全体だろうなぁ。

フェンスの角度がかなり重要です。

がコメント

2023-03-07 11:52

アストンマーチンはインダクションポッド以降のボディ表面がレッドブルと比べて膨らみや溝が多いように見えます。

風洞の成績は良さそうだし、空気の流れは見えやすいですね。

ただ空気が斜めから入ってくるコーナーリング時は直進時と特性が大きく変わりそうなので、そのバランスを取るのが難しそうかなとも。

あと横風の影響も大きそうな気がします。

レッドブルは全方位でバランスがよく、セットアップに柔軟な感じですね。FP1から予選まで大きく変えたのに良くなったというのは、基本的なセットアップ追従性と安定性があるんでしょうね。

レッドブルのオンボードではボトムを擦る音がとても速いテンポで聞こえました。アストンマーチンも比較的レッドブルに似てて、アンダーフロアも同じコンセプトなのかも知れませんね。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-03-07 11:55

メルセデスpuとギアボックスのせいで、ボディラインに妥協が多いです。

レッドブルをよく見るとわかりますが、直線ラインはほぼありません。

出発点と終着点が必ずと言っていいほど緩やかな曲線を描いています。

この曲線は流れの強弱を緩和する働きをします。

柔軟な空力が柔軟な車高に対応できどこでも速い事に繋がります。

特命捜査課 がコメント

2023-03-07 11:54

後は色々な特性のサーキットコースに適合するだけの柔軟性オールラウンド的な要素も有れば言う事無しですが、これからのお楽しみ?

幸先良いスタートを切ったアストンマーチンのアロンソですが、2回世界タイトル経験者だけに勝負所を掴むセンスに衰えも無ければ表彰台の常連?いや早いうちに表彰台の中央ど真ん中に久しぶりに着ける日も遠く無いかと?

レッドブルに直接挑むシーンが見られるとすれば、着々とまず最初にペレスからでしょうね。それからマックス。

超ベテランのアロンソの事ですから慌てず騒がず沈着冷静。

がコメント

2023-03-07 13:20

ダンファロさんのニューエイさんに対する回想

「あれほどの成功を収めた人なのに驚くほどに謙虚、オープンで人の意見を聞き良いと思うものは進んで採用する、技術に対する謙虚さ、それが一番印象に残っている」

というコメントを読んで「あれ?この人本物かもしれない」と思いました。枝葉ではなくニューエイさんの核心を突いている、人の謙虚さは謙虚な人でないと分からんもんですし。

良いTDに成りそうで今後も期待しております。

今期唯一の希望の光です。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-03-12 20:23

90年代からニューウェイ氏と勝負出来た人はバーン氏しかいない。

メルセデスはパワーとデータの徹底管理で長年君臨したけど、コントロールできない車高によって破壊された。

柔軟な車高、柔軟な思考、面白い一致。

がコメント

2023-03-07 14:01

メルセデスワークス以外のメルセデスPUカスタマーが、

水冷インタークーラーを標準装備していないと仮定すれば

アストンマーチンAMR23のホイールベースは、メルセデスよりも短い可能性(ドライバー着座位置よりも後方の?)

マクラーレンやウィリアムズもショートホイールベースかどうかまでは不明?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-03-07 14:33

AMR23とFW45はメルセデス製水冷インタークーラーです。

2022年からPUの前部に組み込む形になってしまったので使うのが一般的、マクラーレンだけは空冷ですがそのせいでPUの前部に要らぬ空間ができています。

ホイールベース3600mmは基本であってこれより短く作るのは大変です。

フロントアクスル位置がバルクヘッドの先端から後方100mmの間と言う規定があるので、RBは空力の為に一番前寄りになっています(フロントタイヤをマシンから出来るだけ離す)

ホイールベースが短い訳ではありません。(RBは3580との噂はありますが・・)

アストンとメルセデスの違いで考えれば、アストンがモノコック後方のタンクを短くすれば調整可能です。

ギアボックスのデフラインとリアアクスルラインは±60mmまで許されるので、そこでも調整は可能です。

但し、ギアボックスだけ全体的に後ろに行けばディフューザーの形に影響を与え不利になります。(空力パーツの寸法ベースはアクスルラインの為)

このような画像解析では20mm程度は誤差の範囲なので真相はわかりませんね。

がコメント

2023-03-08 15:27

アストンマーティン、素晴らしい車ですよね。ただ、トップスピードが若干遅いようで、アロンソはDRSゾーンでのオーバーテイクは上手くいっていませんでした。トラクションは抜群に良く見えましたから、この原因は何なのでしょうか。単純に「ダウンフォースが多い=ドラッグが多い」で片づけられるものなのか、セッティングの問題なのか、はたまたメルセデスPUが著しく劣っているのか。

レッドブルような特異なリヤサスは、アストンのプルロッドでは厳しいでしょうが、何らかの開発で、現状の特性を維持したまま最高速を伸ばしてきたら、本当に2番手チームになりそうでワクワクです。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-03-08 05:18

リア周りのディフューザーか始まる辺りから、サイドポッド形状が絡み合い、体積がタイトになっています。

正圧は稼げますが、それは、、

レースに行こう がコメント

2023-03-08 22:35

いつも楽しく拝読しています。管理人さんもシーズン毎にご本人のレギュレーションを更新されておられる様子ですね。その進化はアストンのそれを超えてますね。

ところで今年のアストンのマシン開発にアンディ・グリーンは関与してないのでしょうかね?空力に見合うサスペンションの開発を手掛けたとか。現在は他の部門に移ったようですが、何か勿体無い気がします。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-03-08 01:09

グリーンさんは、これだからダメって教えてくれる人でいいですよね。

内部人事情報はあまりでてこないので・・・

わかりません。

がコメント

2023-03-08 22:44

どんどん人と設備に投資して勝つ為ならなんだってするアストンのスタイル好きです。強くなると思います!

サイドポッド内は冷却面で大変そうだなという印象を受けました

今後レッドブルみたいに色んなビームウィングを手に入れたらもっと強くなりますね。

早く各車のフロア下を拝みたいです!

アストンのフロアサイド後端のEみたいな切り欠きはどういう効果があるんですかね?

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-03-08 02:33

Eの真ん中は小さなウィングなんです。

上と下の流れを取り込みます。

方向性は下方でリアタイヤの内側へボルテックスを発生させます。

通りすがった がコメント

2023-03-12 13:58

こうやって見ると、レッドブルのラジエーターとESはどこにあるんだって感じですね。

あのサイドポッドに素直に納めたら重心高くなってエラい事になりそうですが。

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2023-03-13 21:51

ESは全車共通でエンジン前のモノコック一番下に内蔵です。

ラジエーターは後端が結構上がり横に容量を増加、センタークーリングを減らしてバランスをとっています。

まだ、いいアングルの画像が少ないのでわかりにくい。F1i見れば何となくわかります。

がコメント

2023-03-13 09:26

2022年グラウンドエフェクト規定のマシンに変わってから

センタークーリングへの依存割合を減らす傾向にあるように思います。

フェラーリやハースのような、ほぼ全ての冷却機器系統を左右サイドポッドに集中配置するチームばかりでは無いですが、昨年ウィリアムズFW44の初期タイプのようなサイドポッドを小さくしてインダクションポッドにセンタークーリング熱交換器容量をタップリ配置してボリューム感あるインダクションポッドのマシンは見られなくなりました。

車体総重量が相変わらず重いので重心だけは下げる方向に全チームが向かっているでしょうね?

それでも2021年までのステップボトム規定マシンと比べてサイドポッド床下下部にベンチュリートンネルを確保するグラウンドエフェクトマシンではサイドポッドに冷却機器を集中配置させるのは難しくなってますね。

限られたトップチームのマシンだけに実現可能。

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/car-design/astonmartin-amr23-ana-1/trackback/