2021年のF1が開幕して、今まで聞いたことが無いメルセデスPUのディレーティング(derating)問題。クリッピング(clipping)とも言われるMGU-Kの出力が下がる、もしくは完全にオフにする事を示す言葉です。

「赤字があることがはっきりとわかります。ディレーティングに関しては、エンジン側で少し失っています。私たちはまだエネルギー回収に満足しているわけではありませんが、これが大きなギャップであると言えることを、指摘することは1つではありません。」

メルセデスのトト・ヴォルフは、このようなコメントをしており、全体的なギャップの一部にディレーティングがある事認めています。

メルセデスのディレーティング検証

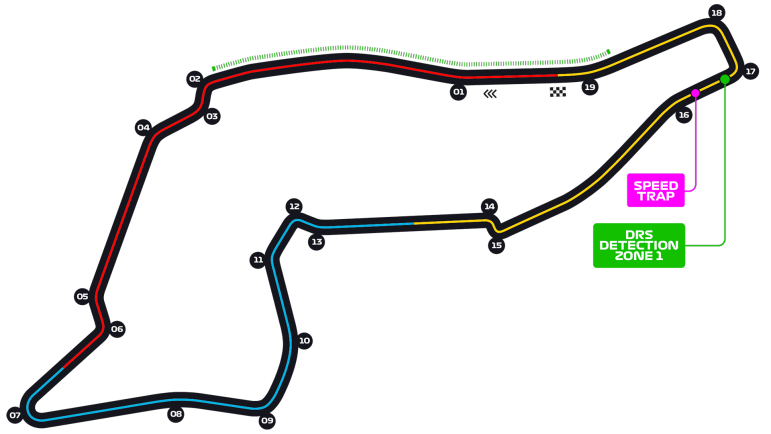

第2戦エミリア・ロマーニャGPの予選におけるテレメトリーデータを検証します。

ターン2のアプローチ前、ハミルトンの速度がブレーキング前にわずかに下がっているのがわかります。対してペレスの速度はブレーキング開始まで下がる事無く、各ターンアプローチの速度線の頂点が鋭角になっています。(ハミルトンは頂点が曲線になっている。)

それは、ターン7(トサ)、ターン14(バリアンテアルタ)、ターン17(リバッツァ)ではっきりと表れています。

同じメルセデスPUを使うノリスを見ると、ターン2で下がっている様子は無く、ルクレールの方が大きく下がっているのがわかります。その他の部分では、ターン17手前で少し停滞しているぐらいしかわからない。

予選ラップ前に満タンにしたデプロイが、ターン2までに完全に切れているのでは無く、どこでどのように展開及び回収するのかを決めるERSマッピングの違いの差が、このようにテレメトリーデータに表れます。

速度が300km/hを超えたところでデプロイを使うより、コーナーからの立ち上がり加速に使った方がラップタイムが良くなります。

マクラーレンとメルセデスの違いは?

このノリスのラップは、トラックリミットで抹消されたラップですが、本家メルセデスとはデプロイメントの違いがあるのかもしれない。また、ドラッグレベルの違い(ノリスの方が少ない)もあるでしょう。

また、大きな違いと言えばインタークーラーが関係するかもしれない、メルセデスは水冷、マクラーレンは空冷となっている。空冷は速度の上昇に伴い空気温度低下能力が上昇する。(理論的には高速サーキットなら空冷の方が上)

燃焼に大きくかかわる圧縮空気の温度低下は、酸素密度の上昇に繋がる、わずかな熱量差がわずかな排気エネルギーの増加に貢献するのだろうか?

ERSマッピングは各チームで自由に設定できるため、マクラーレンは専用のマッピングを作っていると考えられる。

ディレーティング問題の解消は?

同じキャリブレーションでメルセデスPUを使うウィリアムズは、テストから開幕時点で大きな進歩を遂げているとコメントしている。

しかし、2週間以上のインターバルがあったイモラで、完全に解決されていない事がテレメトリデータにて明らかである。

2020年ホンダは、シャットダウン中に施行されたテクニカルディレクティブにより、エネルギー回収に問題を抱えシーズン中に全てを取り返す事が出来なかった。

燃焼パワーをエンジン出力上昇に使うと排気エネルギーが減る、ホンダはエンジン出力を上昇させ、減少した排気エネルギーに最適化したタービン&MGU-H&コンプレッサーを用意した。

ERSマッピングの問題のみならず、機械的な部分(タービン、MGU-H、コンプレッサー)にある場合、パワーユニットのアップデートが許されない今年、これを完全に解消するのは困難になってしまうだろう。

まとめ

単純なエンジンパワーのみならず、エネルギーの有効活用が大きなテーマとなっているF1パワーユニット。MGU-Kが発生する161hpを、より多く使えたパワーユニットが強いと言われる。

予選ではチャージラップを行い、デプロイを規程の4MJまで貯めてから、スタートラインに向かって加速し、燃費を気にせず使うため、燃料から得られるエネルギー総量の全てが加速に使われる。

予選ではレースペースでは表れない部分がより明確になるので、現時点では、メルセデスがホンダより劣っているのは事実だと思う。

ホンダを応援する側としては嬉しい誤算です。

ERS使用率テレメトリー表示

ERSエネルギーは、本当にわかりにくい、テレメトリー表示復活を願いたいが、チーム側がよしとしないだろう。

多分、後にも先にも2017年ベルギーGPでトップ争いする、ハミルトンとベッテルのバトルで公開されたきりなんだよなぁ~。

ICEのパワー差は殆ど無いのでしょうか?

ホンダが新骨格を投入してからは互角になってるのでしょうか?

まだ解析は結果はどのメディアからも出て無いのでしょうか?

まだパワーについては出てないですね。おそらくピーク値では似たような数字だと思います。

ホンダは低回転域でのパワーが上がりドライバビティが向上、加えてデプロイが優れている。

まさか、メルセデスを脅かす事になろうとは夢にも思いませんでした。

もちろんレギュレーションの範囲ですが、燃料も大分、頑張ったのでしょうね。

あまり日が当たらない分野ですが、パワーやトルク特性には大きな影響があると思います。

燃料もホンダの開発ってのが驚きですよね。

先進パワーユニット・エネルギー研究所が、大部分を開発して製造をモービルに委託してます。

2018年頃だったか、現行のPUレギュレーションが続くうちは、ホンダがメルセデスに追いつくことはないと言われていました。

ホンダがメルセデス以上の開発をやり遂げたのですね。

そういえば、先日のイモラでフェルスタッペンが2速使ってスタートしてたのでおや?と思ったらやはり高回転域だけではなく低回転も含め全体的に改善してたんですね。

ペレスはなぜか1速でしたが、それでも去年のトルコや一昨年のドイツのようなこともなくスタート出来ていたのでスタート面でも大幅な改善が見られたように思います。

すいません。

ディレーティングとは「応答性遅れ」と言う意味でしょうか?

別のジャンルで、この言葉が「遅動」と言う用語で使わていたものですから?

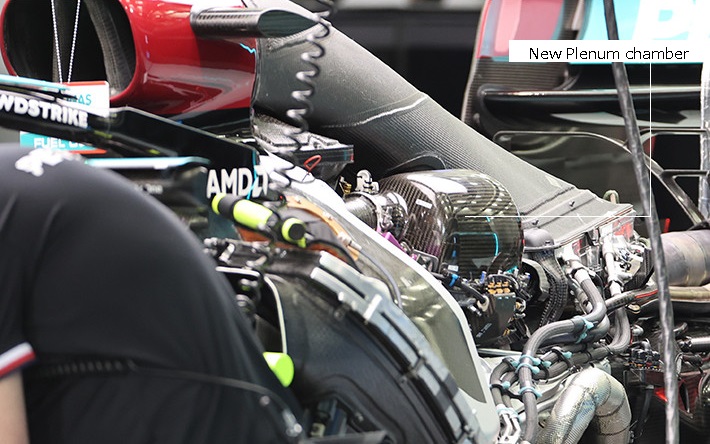

インタークーラーについては、

メルセデスワークス本家だけ水冷式を使っていて、カスタマーの3チーム(マクラーレン、アストンマーチン、ウィリアムズ)は空冷式を使っていると以前の解説で教えて頂きましたが、

この水冷式インタークーラーだけは、カスタマーチームにも教えないテクニカルな内容なのでしょうか?

derateとclippingはどちらも電気関係用語です。

私も詳しい訳では無いのですが、derate(ディレート、ディレーティング)は主に出力を下げる時に使われます。

クリッピングは調べるとクリップ法やクリッピング法などの言葉が散見され、電気信号を用いたピーク電力カットの手法となるようです。

メルセデスの水冷インタークーラーは、カスタマーに一切売らないものですね。

冷却システムはチームが用意するものであり供給義務はありません。配置位置の観点からもモノコックの製造に多大な努力を必要とします。

メルセデスとしてはカスタマーに対する優位性を保つものと考えていると思います。

ありがとうございます。

「ディレーテッド」の聞き間違えかも知れないでした。

「ディレーティング」はエレクトロニク関係用語なんですね。

「クリッピング」とは、緩めたり絞めたりで正解ですかね?

最初からメルセデスカスタマーのアストンマーチン(旧フォースインディア~レーシングポイント)とウィリアムズとの長年継続関係でも

レシピを教えない(もし違うPUサプライヤーに乗り換えされた時の技術流出を防ぐ手段として)

特にマクラーレンにはパートナーとして信頼しても、ライバルとして警戒している?

ドイツ銃器メーカー、ヘッケラー&コッホの自動小銃オートマチックのメカニズムに「ローラーロッキング式ディレーテッド(遅動)ブローバック」と言う用語があったので。

マニアック過ぎてすいません。

レッドブルとメルセデスが今年開発チキンレースをするだろうと言われていますが、マクラーレンも対フェラーリのために21年の開発を延ばすかもしれないと言ってるみたいです

昨シーズンのイタリアGPから実施したICE固定モード使用によって、

MGU-Kの役割、負担がより大きくなった感じします。

メルセデスも耐久性には苦労していたようですが、今シーズン対策出来ているか?MGU-KがメルセデスPUのアキレス腱?

さすがのハミルトンも規定使用数だけで全23戦を乗り切れるか?

モーターの世界では、インダクションモーター→同期リラクタンスモーター(SynRM)や永久磁石同期モーター(IPMSM)へと変わっているみたいです。

MGU-Kが2014年よりかなり小型になっている事から、現状、永久磁石同期モーター(IPMSM)なのではないかと思っています。

レースの世界では何が良いのか?FEのモーターがどんなものかも情報が無いですし、エンジンと違ってあまりにも情報が少なく、最先端技術が開発されている。

MGU-Kの役割は本当に高くなっています。

メルセデスは昨年の対策を施してきたはずですが、どうなんでしょう?

ルノーやフェラーリに比べたらホンダやメルセデスはこの分野で進んでいると思います。

レッドブルホンダ(マックス)とメルセデス(ハミルトン)の直接対決の場面が多く見られるので双方のMGU-Kのタフさも見逃せないですね。

2018年モナコGP、レッドブル(ルノーPU)のリカルドがMGU-Kが使えない状況で後方から迫って来たフェラーリのベッテルを押さえて優勝したのを思い出しました。

ルノーPUはMGU-Kが弱いでしたね。

余談ですが、

1987年のTAGポルシェターボエンジンもオルタネーター(ボッシュ製)トラブルで失ったレースが多かったです。

オルタネーター本体と言うよりも駆動のVベルトが弱くて切れた内容でしたが?

https://formula1-data.com/article/mercedes-f1-hid-true-engine-power-to-maintain-its-advantage

既出かもしれませんが、2014年は、メルセデスはエンジン出力を抑えてレースしていたとのこと。何年まで続いていたのやら?

まぁそうでしょうね、2014年当時80hp差なんて言われてましたよ、実際は100hp差もあったのかな?

2017年にフェラーリがマーレのジェッドイグニッションでかなり追いついて、2018年にはオイルパワーで逆転してます。

2016年まではかなり優位なパワーがあったのだろう。