レッドブルRB21は前半戦においてかなり過敏なマシンでした。

特にターンイン時のアンダーステア、ターンアウト時のオーバーステアに悩まされていました。

地道なアップデートを続けて、今まで不得意と思われてきたモンツァで完勝、そして似たようなダウンフォースバランスとなるアゼルバイジャンでも優勝しています。

フェルスタッペン仕様のマシンに悩まされてきた角田の予選順位と決勝結果も向上しており、一貫性のあるマシンへと進化しているようです。

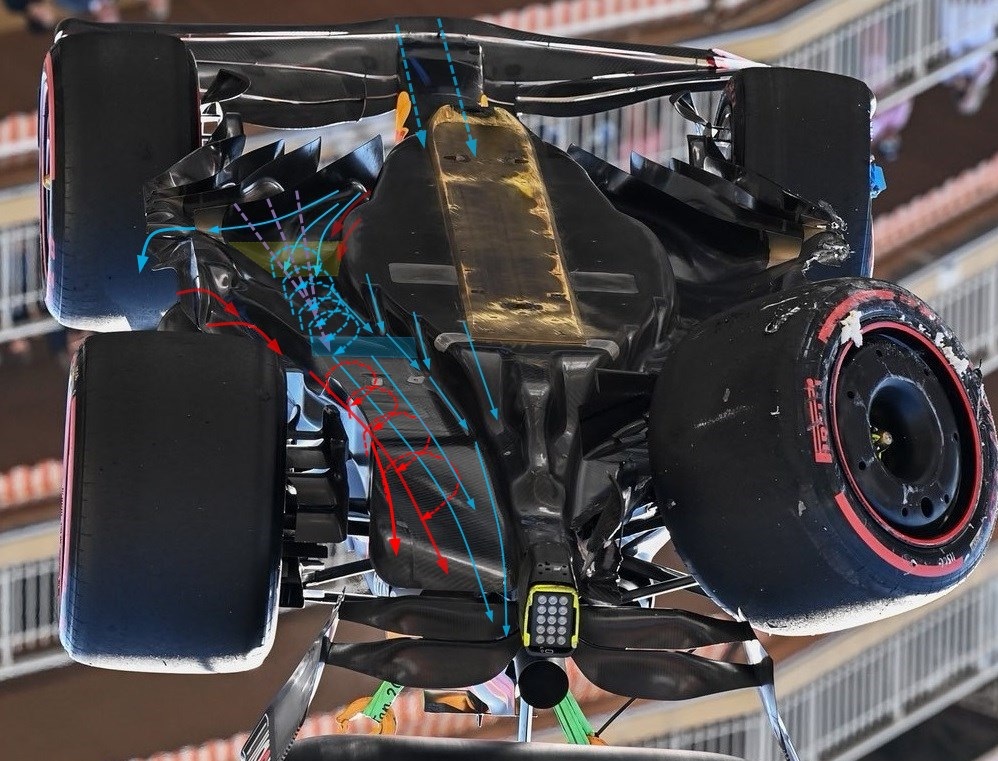

フロアダウンフォースバランスを前寄りへ

フロアは特にエッジやフェンス形状が見直されているが、モンツァで導入したエッジによってバランスが前寄りになったとの情報を得ています。(川井さん談)

オーストリアGPバージョン

イタリアGPバージョン

エッジ表面から空気を取り入れるスリットが拡大されたイタリアGPアップデートです。

ディフューザーの傾斜が始まるすぐ横にスリットがあるのがわかるでしょう。

ディフューザー機能を活性化させて、フロアを通ってきた速い流れを維持するのが狙いだと思われます。

必然的に前方ビィブ&フェンスから取り込む空気量が増加しますので、前方の負圧が増加します。

フロアエッジの改良がもたらすディフューザー機能の向上

フロアにはエッジ側から空気が入り込みます、入りすぎればフロアの速い流れ(負圧)を壊してしまう。

それを防ぐためにエッジ前方にはボルテックスジェネ―レーターを多数配置して、流れを外向きに回転させています。

所謂、エアロカーテンと言われるものです。

しかし、ディフューザーはサイド側から空気(赤矢印の流れ)が入らないと機能しなくなります。

車高を低く運用できるようになり入り込む量が減少、ターン中はアウト側フロアエッジが限りなく路面に近づく、そうなれば空気量が足りなくなりディフューザー機能が片側だけ低下する。

一時的にフロア機能自体が低下して・・・。

レッドブルはRB18からリア車高を他車より高めにして機能するコンセプトのマシンでした。

そんなコンセプトの延長線上にあるマシンの車高を下げて運用したら・・・。

こんな感じの推測をしている私でございます。

他のチームでフロアエッジ後端にスリットを入れているのは、フェラーリ、ハースなどです。

マクラーレン、メルセデスなどはスリットが無いですが、無いからダメという事ではなくディフューザーを機能させるだけの空気量が確保されていれば良い。

フロアエッジだけをアップデートして、なぜフロアのダウンフォースが変わるのか?

今回の説明でわかって頂ければ幸いです。

次回はフロント周りのアップデートに迫りたいと思います。

コメント Comments

コメント一覧

じゅんた がコメント

2025-09-25 00:07

このアップデートがシンガポールでもしっかり機能するようなら、終盤戦に向けて面白くなりそうです。

マックスに比べれば遅い角田ですが、バクーでは悪く無かった。

マクラーレン勢とマックスの間に入る事が求められるでしょうから、それが出来ればもっと盛り上がりますね。

がコメント

2025-09-26 03:02

今シーズンも前半戦を折り返して後半戦に突入しましたがレッドブルRB21は今回ので事実上最後のアップデートになるのでしょうか?

来シーズンからは全く新しいレギュレーションになるので現行レギュレーションのマシンを更に追求しても無駄になると思いましたので(既に次のアップデート計画が予定されていたら別ですが)

Jin(F1モタスポGP管理人) がコメント

2025-09-27 15:11

多分、本格的なアップデートは最後だと思われます。

パーツの耐用時間、現行パーツを使った再構築での新デザイン導入などが主だった更新になるでしょう。角田はアメリカ大陸で揃うかなぁ?

がコメント

2025-09-27 22:59

来シーズンも現行レギュレーションが継続されるなら前倒しで先行テストも兼ねて次のアップデート進めても無駄にならない?

来年は新レギュレーションの下で全てチームマシンの勢力パワーバランスが一旦リセットされて同じスタートラインに立ちますね。

新しいレギュレーションのマシンも気になりますが、それよりもMGU-Hが無くなって100%カーボンニュートラル対応燃料による新PUのパフォーマンスの方が気になります

がコメント

2025-09-28 00:36

ボルテックス・ジェネレーターも重要部品ですが、やはりグラウンドエフェクトカーはフロアーエッジが肝心で生命線ですね。

昔のウイングカー時代だった時には個体のプレート板による仕切り(スカート)で床下と路面との隙間を塞ぎエアー密閉してましたが?

現在のグラウンドエフェクトカーはエアーエアーカーテン、エアースカートで隙間を仕切っていますね。

ハイレーキ時代でもレッドブルのマシンはフロアパネルに複雑なスリット刻み設けて他チームよりも先行してましたね。

トラックバックURL

https://f1-motorsports-gp.com/redbull/rb21-up-r15-16-17/trackback/